@gon_gitsune まさにそうなのですが、ただ国内事情的な問題として、いわゆるブロックバスター展という問題があり、つまりある程度観客にウケないといけない。そのなかでマティスという作家は日本人観客にとって口当りがよい作家なのですよね(だからブロックバスター展の対象にえらばれる)。しかし、ブロックバスターだからといっても、もうちょっとなんとかなりそうかなという印象があったので記事にしたところでした。

@gon_gitsune まさにそうなのですが、ただ国内事情的な問題として、いわゆるブロックバスター展という問題があり、つまりある程度観客にウケないといけない。そのなかでマティスという作家は日本人観客にとって口当りがよい作家なのですよね(だからブロックバスター展の対象にえらばれる)。しかし、ブロックバスターだからといっても、もうちょっとなんとかなりそうかなという印象があったので記事にしたところでした。

@gofujita @tomooda

美術館には美術の啓蒙活動という側面があり、おっしゃるとおり、そこが研究と社会を繋ぐ活動になっているとおもいます。

日本の場合、西洋芸術の紹介というのがなかなか厄介な問題があり、というのも、借り物で構成されることが多いためお金がかかってしまい、集客できる人気作家に偏ってしまう(印象主義など)。マスにアプローチする都合上、観客の知識レベルも想定しづらく、レンジをひろくとって、かなり初歩的な説明も必要となってきます。

これをしばらく続けることにはとくに問題ないとおもうのですが、今回見に行った展示が20年前にも同じ作家の回顧展をやっていて、説明のあり方にあまり進歩がなかったように感じられました。アカデミックな領域では20年のあいだにあきらかに進んでいるはずなのですが、それが啓蒙レベルにはおちてこないのだとすると、やはり美術館としては観客を育てることに失敗したのではないか、ということを感じています。つまり、集客はするがなかなか教育を回路に組み込めない、というのが現状なのかなと感じました。

このあたりは美術館によっても状況が違っており、たとえば国立近代美術館では、常設展は所蔵作品でいろいろできるので、学術的な研究を反映した内容の展示を展開して、行く度に新鮮な発見があったりします。これは集客しなくてもよいからでもあるとおもいます。

担当学芸員の方が、わたしの記事を読んでだとおもいますが、今後の課題とおっしゃっていたので、たぶんここで述べたような課題感(集客と啓蒙の課題)があるのだろうなとおもいました。

https://twitter.com/ton0415/status/1652704133835800576

マティスの記事、まさか600もRTされるとおもわなかった。

じぶんとしてはある程度ギョーカイ人に対する批判のつもりだったから、読まれるとしても美術業界インナーサークルで記事が回覧されるものだとおもっていたのだけど、意外だったのは、RTの連鎖が始まる当初はぜんぜん業界の人ではなく、一般のアートファンっぽい人たちだった。というかたぶんメインで読んでくれたのがアートファンっぽい。

アート受容層、自分がおもっていたよりも遥かに裾野が広いんだなっておもったのと、若干ややこしいテキストでもいがいと読んでくれる。そうすると、綺麗事ならべてヨイショヨイショする美術メディアじゃなくてもぜんぜん成立するぞって気がしてきた。

https://twitter.com/tenjuu99/status/1652306560260128770

@gofujita @tomooda 恐竜展で、専門家が見ても刺激があり、子供の探究心を誘うような仕掛けをつくるというのは、とても興味深いです。まさしくそういう課題が美術館にもあるとおもっていますが、美術の学芸員もサイエンスコミュニケーターのかたたちと展示技法やアプローチについていろいろ議論していくとよいのかもしれないとおもいました。

> 人気作家の企画展でも、集まった人たちがつぎのステップへ進むきっかけになるような展示構成をつくるのも可能な気がする

こちらはまさにそのとおりだと感じています。わたしの印象としてはやっぱり美術館側がまだ観客をなめているという気がしていまして、観客もバカじゃないからこんな展示じゃ満足しないぞって突き上げをしていく必要があるのかなとおもっています。

> 作品が生まれる背景にこれほど強烈な議論があることに触れることができ、本当によかった

この感想はたいへんうれしいです。わたしは美術をつうじて社会を理解してきたというところがかなりあり、それは科学によって自然を理解するということとやはり似ているのだとおもいますが、それも芸術を見るおもしろさの一つだということがもっと広まるとよいなとおもっています。

展示を企画する側は、客にきてもらう必要があるから批判的な構成なんてしない。マティスを好きになってもらう努力をする。それでいろいろ脱臭していくことになる。美術はいいものだという態度をまず崩すことができないから、アカデミーで研究が進んでみても、たぶん美術館で止まってしまう。美術館が語る言語に問題があるんだけど、これはどうやって言語化され批評されるべきなんだろうか。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

@gofujita @tomooda

美術館には美術の啓蒙活動という側面があり、おっしゃるとおり、そこが研究と社会を繋ぐ活動になっているとおもいます。

日本の場合、西洋芸術の紹介というのがなかなか厄介な問題があり、というのも、借り物で構成されることが多いためお金がかかってしまい、集客できる人気作家に偏ってしまう(印象主義など)。マスにアプローチする都合上、観客の知識レベルも想定しづらく、レンジをひろくとって、かなり初歩的な説明も必要となってきます。

これをしばらく続けることにはとくに問題ないとおもうのですが、今回見に行った展示が20年前にも同じ作家の回顧展をやっていて、説明のあり方にあまり進歩がなかったように感じられました。アカデミックな領域では20年のあいだにあきらかに進んでいるはずなのですが、それが啓蒙レベルにはおちてこないのだとすると、やはり美術館としては観客を育てることに失敗したのではないか、ということを感じています。つまり、集客はするがなかなか教育を回路に組み込めない、というのが現状なのかなと感じました。

このあたりは美術館によっても状況が違っており、たとえば国立近代美術館では、常設展は所蔵作品でいろいろできるので、学術的な研究を反映した内容の展示を展開して、行く度に新鮮な発見があったりします。これは集客しなくてもよいからでもあるとおもいます。

担当学芸員の方が、わたしの記事を読んでだとおもいますが、今後の課題とおっしゃっていたので、たぶんここで述べたような課題感(集客と啓蒙の課題)があるのだろうなとおもいました。

https://twitter.com/ton0415/status/1652704133835800576

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

自分は日本の美術館が観客なめてるなとおもうけど、今回のマティス展のはポンピドゥー側がめちゃくちゃ日本の観客なめてるとおもっている。記事に引用したマティスの「赤いキュロットのオダリスク」のカタログ記載、あれたぶんポンピドゥー側が差配した人だから(アンヌ・テリという人で、アンリ・マティス資料館というところにいるらしい)。カタログの構成もかなりポンピドゥーが口出ししているっぽいし。

フランスからすると日本はいい市場なんだろう。アメリカは自国でヨーロッパ近代のマスターピースもっているし、自国のアーティストを取り上げていけばいい。日本は「近代がない」という欠如意識というか、裏返すとヨーロッパへの憧れをいまだに捨ててないから、いくらでもイデオロギー注入できるとおもわれている。

フランスとしては、マティスの作品を通じてヴァンスの礼拝堂とか宣伝できれば観光産業がもうかるってわけで、よりフランスへの憧れをかきたてさせなければいけない。だからニースとかヴァンスとか固有名使う。オリジナルを見ないとわからないことがたくさんあるよねっていうような余白をもたせる。そういう構成をいつまでも続けさせるのは美術館人の怠慢だとおもう。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

藪前さんツイート消してたけど、補足でたしかにキャンセルカルチャーが云々とか言っていて、はっ?どういうこと??とはなったな。あの記事を読んでキャンセルカルチャーの文脈読むのは訳がわからない。キャンセルしてないし、読んでくれた人もキャンセルしようなんて人はみなかった。自分はマティス好きなんだけど、フォーマリズム解釈はもう飽きてるからもっと新しいマティス像を提示してよって思う。フォーマリズムっぽくないとマティスを見る楽しみがないなんてわけがない。

マティスのオダリスクに新鮮な造形的アイデアがあるからオリエンタリズムではないっていう理屈も意味がわからないけど、そもそもその理屈はレオ・スタインバーグの時点(1968)で批判されてた古典的なフォーマリズムでしかない。ぶっちゃけ20年前のマティス展のほうがその文脈踏まえた上で、マティスの性的な眼差しについて言及している。キュレーションという点で言えば後退というよりほかない。

ちゃんと書いてみるとバカみたいな議論になる一方で、すごく厄介でめんどくさい議論にも踏み込んでしまう...。

でもポリコレどうこうまじで関係ないんだが、そう受けとられるんだなとおもった。

https://twitter.com/tenjuu99/status/1653110836318339072?s=20

これ、自分の意図どおりに読めている人とそうでない人がいるのはどういう訳なんだろう...。自分の文章はわかりやすいわけではないとおもうのだけど。

植民地主義時代における表象システムの分析が必要というのが根本にはあって、それはフーコー的な議論をしているつもりなんだけど、芸術家の内在的な諸問題の解決・発展みたいな枠組みで語りだしてしまうと、そういうことができなくなっちゃう(まあそんなこと記事に書いていないんだけど...)。芸術家は社会的な制約から自由にいろいろ選択できる、とかそんなことありえないのに、マティスの選択だけにフォーカスしてしまう、それを可能にするために彼が何を描いたかという研究を捨てる。キュレーションもそこに結託する。それらが全体として機能してマティスという像を作りあげる。

そんなめんどくさい議論をしているつもりだったので、短絡したメッセージを受けとられるだろうなとおもっていたけど、どうもそれが意外と伝わっている印象がある。

キャンプ、結局楽しみの大きな一つが「ギアを集める」「選定する」で、ここの部分でぶっちゃけただの産業資本主義なんだよな。youtube見てるとみんなギアもきれいで使った形跡ないし、まあ使ってたり、撮影用にもう一つ用意してるんだろうけど、所有欲を持たそうとしてきてるだけだったりする。だから矢口高雄の漫画の名台詞「こんなもん買うバカがあるか「おらたちは物を買うなんてアホなことはしねえ!!」「たいていのもんは自分で作っちまう」を思い出す。本当に大事なのは「こちら側に残ること/もの」なんだよね。自律性を取り戻す。そのために「道具の力を借りる」イメージ。

道具って道具を呼ぶんですよね。焚き火がしたい。じゃあ焚き火台がいる。だとするとつかみもいるしトングもいる。焚き火シートもいるし、着火剤も....みたいに増えていく。「やらない」。「もたない」。この一択だけですべての道具がいらなくなる。

で、道具って「うるさい」んですよね。道具を呼ぶから。「使って!」とこちらに情報を送信し続けてくるから。

「われわれは帝国主義についての知識が足りないし、美術館もその知識の欠如をよしとする展示をしている」って主張したら、ポリコレだとか「マティスは植民地主義的なんてずっといわれている」とか「現代はもう違う」とか言われる世界なんだなー。勉強してくれとしか言えない...。

いや自分も最近まで知らんかったから言いづらい話なんだけど、無知に開きなおるのはバカか恥知らずなんよ。

ナショナリズムがどう機能するかということがわからなくても、植民地主義時代のフランス芸術の分析が分析できると信じているのはおめでたい人なんだっていうことがわからない。それだけフォーマリズムの毒は強い。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

@on1000mark いやほんとにごく一部の反応で、批判ならいいけど揶揄だけされてましても...という感じです。論証っぽい見た目を持たされているだけに反応せざるを得なかった...。インターネット圧力に負けてしまった。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

リンダ・ノックリンいま読みはじめてて(いまさら)、おもしろいというか、自分の関心とめっちゃ近いやんっておもっているけど、リンダ・ノックリンを通じてしか植民地主義について語れない、あるいはリンダ・ノックリンについて語っていれば植民地主義について語ったことになる、という勘違いが業界にある。自分自身がどういう位置に配置されているのか、そういうことが問えていない。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

Twitterをやめたエンジニアが開発環境なんてなかったと証言していたけど、開発環境作られたという証明になった。良かった。

こういう感想がわりとあるっぽいのがよかった。めんどくさがらずに説明すればいいだけのことで、それも美術のおもしろさなので。

https://twitter.com/tarushirazu/status/1653350756932800514

ソクラテスの死 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%AD%BB

これ論理学の学習者がつけたタイトル (?)

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

日本の美術史業界、近代美術やるひとがイコノロジーやっていないパターンがおおいのがめちゃくちゃ痛くて、サロンなり批評なりメディアなり表象の流通システムのなかでの芸術という存在者の記述ができないのも、イコノロジーの概念装置群が輸入されていないためだとおもう。絵解きみたいなものとして理解されてしまった。イコノロジーはフォーマリズムを存在論的に問いなおすことから始まっていて、いろいろな概念装置を作っているけど、そのへんがたぶん学術的に輸入されていないんだろうとおもっている。たぶん、これがキュレーション上でも芸術作品の社会性記述の欠如という欠陥を生みだしているようにおもう。

サロンとかメディアとか、中間的な社会(国家とかそういう大きな単位ではなく)における芸術作品という記述装置がないと、鑑賞行為が「作品-鑑賞者」という直接的で単純なモデルになってしまう。それで色とか形とか、直接的な要素の説明になってしまう。今回のマティスが「The Path to Color」、来年が「自由なフォルム」。こういう鑑賞モデルが想定されてしまっている。

もっとも、こういうのが、インスタグラム的なものやグッズ開発とめちゃくちゃ相性がよい、というのも背景にあるんだとおもうけど。

やっぱりSNSで人を気軽に揶揄するの怖いな〜気をつけようってなった。

揶揄って自分のほうが賢いとおもってるからやっているんで、ゴメンナサイっていいづらくなる。自分もそういうのがなくはない。

そういえば芸術における秩序の問題、創発っていう観点から考えたことあまりないな

https://scrapbox.io/tenjuu99/%E5%89%B5%E7%99%BA

自分の記事を読みなおしておもったけど、マティスの政治的な表象(ポリティカルなこと)について書いているんじゃなくて、具体的なポリティクスについて書いているんだな。だから、結局フランスの美術行政とか日本のブロックバスター展とかの結託のなかであるイデオロギーが再生産されている、ということがやはり問題になる。そのイデオロギーが超歴史主義的で、戦争とか知らんみたいな顔をして、マティスも戦争は悲しんだ、以上。みたいなことをやっている。

これは、結局フランスや日本の文化政策や教育だったりから生成する政治過程で、この政治過程の分析が必要なはずだっていうのがまあ引きだされる結論なはずで、つまりじつは芸術なんてなんの関係もない。ようするに芸術はいかに総力戦体制において存在してきたかということであるし、現在においても実は総力戦体制の麾下にある。こういうのに芸術家がいやな顔するのは仕方ない。芸術のはなしなんて一切していなくてポリティクスの話してるんだから。

自分の記事は、マティスの政治的性格を分析することでよりマティスについての理解が深まる、とかが結局どうでもよくて、そうではなくて、マティスを分析することで植民地主義や実際のポリティクスについての分析ができるはずだ、ということに関心がある、というようなものになっている。ここで分析対象となるマティスという存在は、すでに過去にあった実在の芸術家とか現に存在する芸術作品群とかではなくて、「マティスとして知られているもの」「マティスとして我々が考えているもの」の総体を指す。この「マティスとして知られているものの総体」は、例えば、美術史学上での研究、美術館での展示、批評や一般記事や宣伝などなどによって形成され、歴史的なものである。つまり、フーコー的な考古学が可能な領域である。この考古学的な作業によって得られるであろうものは、マティスのナショナリスティックな性格が排除されてきたという経緯を追うことで、現代日本の表象システムがどのように機能するか、ということが分析可能になるであろう。なんか書き方までフーコーっぽくなってきた気がするのでこのへんでやめるし自分はこんな考古学はたぶんめんどくさすぎてしない。

自分、ポストコロニアルの問題ぜんぜん詳しくないのに触れてるの意味がわからないな。

x SNSでは議論ができない

o SNSでは安易に人を揶揄するやつらがたくさんいるから議論なんてしたくない

でもこっち(fediverse)のほうがかなり安心感あって、わりかしテキトーな放言できる感じはやっぱりかなりある。

マティスは1931年の時点ですでに国際化していたのか。1931年にMoMAで回顧展がおこなわれている。

https://artscape.jp/artword/index.php/%E3%83%9E%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E5%9B%9E%E9%A1%A7%E5%B1%95

左翼方面からこんなんでてるのやばいな...

いまのウクライナを大日本帝国に重ねるのはさすがに意味がわからない。当時の日本と似ているのはどこからどうみてもロシアのほうだよ。敗戦の事実は覚えていても侵略の事実は忘れる。

https://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/2023/04/29/news-135/

けっきょくTwitterって噂話でしかないから、見えないところで噂話がおこなわれている(見えていないことが見えている)というのは、わりと気になる

「1912年から13年にかけて2度モロッコに滞在した結果、(略)旅が重要であることを実感した」とか、なんの注釈もないんよね。マティス展のカタログ。いや、いままでモダンアートの記述で、アーティストが旅に行って変わったとかの記述があるときに、その旅先は植民地だけどねって書いてあるのを見たことがない気がするけど...。

それが悪いとは言えないかもしれないけど、やっぱりいろいろ思うわけです。

「日本による外国の支配」という単純な事実を忘れるから、「フランスによる外国の支配」というものが歴史を見るパースペクティブから外れる。それで、帝国主義と芸術といえば、国内芸術家が、国家による支配・強制を受けていたという謎のパースペクティブが生産される。これは一時期のアヴァンギャルドとアナーキズムの近さだけから歴史を遡って照射する欺瞞に過ぎないが、まさにこの国家対個人の支配関係しか見えないのが、日本の戦争にたいする被害者意識に由来するものだろう。それで、自身は対象としての芸術家を理解しているつもりになっているから、対象を構成する自身のパースペクティブは不可視になる。

きのう、某氏の話を聞いて思ったけど、じつのところ現在の日本のパースペクティブはナショナリズムかグローバリズムのどちらかでしかなくなっている。後者について本人はアナーキズムだと感じているだろうが実際にはグローバリズムで、グローバリズムもナショナリズムもともに歴史理解を歪める。

あ、いろいろ言っているけど、ZINEおかけんは買いにいきます!

https://c.bunfree.net/c/tokyo36/h2f/%E3%81%8D/71

ニューアートヒストリーはもう当然前提とされていると気軽に言えてしまう人はともかく、20年前のマティス展のカタログを見ると、まさにニューアートヒストリーを踏まえつつマティス展を実施するという困難に、田中さんや天野さんが四苦八苦している様が伺える。彼らの試みは結局、フォーマリズムとニューアートヒストリーの同時輸入とでも言えるもので、性格上かなり難解な仕事にならざるを得ない。それはうまくいっているとも失敗しているともいえるが、日本特有の問題になっている。これはかなり奇妙な混合物だとおもう。「当然前提として織り込まれている」ような前提は、いまだに存在していない。

陰翳礼讃のときに春琴抄とかの盲目について書いてて、視覚の否定と主体の否定が結びついている、みたいな話聞いてる。

松林図屏風、どこからみても絵として成立しているのが西洋の遠近法と違う、という話、もうちょっと別な局面に展開できそう

アーツ・アンド・クラフツ→家

バウハウス→建築

ウルム造形大→環境

という同心円状の展開

柳宗悦

Culture/Civilization

文化/文明

下村寅太郎もこの対比使ってたな。

美術業界にいる人、他人の見解を公然と批判するわけでもはなく、揶揄する人が多いというか目立っちゃうんだよな。しかも、自分の記事を業界っぽい人間が揶揄するのとか、こっちはただの一般観客なわけでさ。業界の人間が、一般観客が書いた感想記事にたいして無知だねってマウントしてくる、そういう修羅の国。

もちろんそうじゃない人がたくさんいるのは知っているけど、そういう人が悪い意味で目立つ。

まあでもこういう人はどこにでもいるのか。業界的な課題を整理して共有できていればこんなことにはならないんだけど、よくもわるくも広さがありつつ、メディアは足りていない。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

昨日行ってきたこれも、岡倉天心、漱石、谷崎、柳宋悦、和辻、岡本太郎、鈴木大拙とざーっと統合的な視点で見て、戦争への視点がゼロだったからなぁ。逆にびっくりしてしまった。和辻のモンスーンとか大東亜共栄圏やん。鈴木大拙もいろいろ言われているわけだし。

https://pleroma.tenjuu.net/notice/AVNIuHwXKy9ai0FXrU

日本美術史の脱構築も必要っぽいけど、他方で世界美術史みたいなパースペクティブも必要で、結局いろんな意味で京都学派を読む必要があることになる

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ああ、藪前さんの一連のツイートで疑問だったの、ニューアートヒストリーをフェミニズムや植民地主義的な反省とみなしていて、美術史の脱構築とみなしていないからだな

美術史を語る語り口がどうなっているかというメタ意識がすごく弱くて、自分が展示の仕方もっとあるでしょって思ったのまさにこれだ。脱構築以前みたいに感じる。

西洋美術館でやってるブルターニュ展、そんなに期待してなかったんだけど、ふつうにいろんな視点を盛り込んでいておもしろかった。

「絵画の政治学」にのっている「ドガとドレフュス事件」、「ネトウヨの誕生」っていうタイトルになっていても違和感なく読める

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

BT そうだろうと思いつつ、今日のブルターニュ展とかを見て、やっぱりこういう知的に刺激のある展示はできるわけじゃんっていう感想があり(しかも日本にある作品が多いのでたぶん予算的にはずっと楽とおもわれる)、研究と啓蒙の実践をうまくやっているところとそうでないところがありそうで、なんだろうな。キュレーションの技術がいまのところ属人的とか、そういうことなのかもしれないけど。

どんな視点からの対象の構成も単純化を伴うわけだから、キュレーターがやるべきことは、単純化を含む視点を複数提示することになるのだろう。そうしてこそ、対象の掬いきれなさが複雑性として立ち現れることになる。一つの視点から見たときと別の視点から見たときに、往々にしてズレや矛盾をはらむものなのだから、そこにこそ鑑賞者がさらなる探求を求める余地が生まれる。

マティスという人、19世紀的な「自然」という概念から決定的な離脱を果たした人で、彼なしに20世紀芸術がありえないくらいだとおもうけど、それがどのようにして起こったかがわからない。当時のあり方からして、あまりに急進的すぎる。

「どのようにして」と問うこともおかしいのかもしれないけど...。

これも似たような性格がある...。

自然と二次的なシステムとしての絵画というものがあるとしたとき、それが19世紀的な絵画観を決定していたけど、マティスのやっていたことは絵画は完全に自然から独立した存在者だということだ。19世紀の絵画は、セザンヌでもゴッホでも、「実世界のモデル化」を志向していたとおもう。彼らの語る「自然」はいまの自分にはスッと入ってこない概念なのだが...。この入ってこなさには、やはり決定的な切断がある。

https://twitter.com/sumim/status/1655281322167013377

じゃあといって、19世紀の画家たちは「再現(representation)」をしていたのかというと、ぜんぜんそんなことはない。セザンヌもゴッホもロダンもそうだけど、自然に内在する生成力を発見し、その生成力から絵画や彫刻を生みだそうとしていた。

マティスがやっているのはまったくそういうことではない。というかマティス解釈を通じて、19世紀の絵画は representation だという了解ができあがった(実際にはキュビスムの解釈を通じてだろうけど、キュビスムに内在していた諸問題はほとんど初期のマティスに見られるとおもう)。19世紀芸術の「自然」概念が了解しづらいのは、20世紀芸術の(漠然とした)理解を通じて「19世紀画家たちは再現representationしていた」という了解があるからだとおもう。絵画がなにかを represent するという概念は20世紀にあらわれた概念だろう。

@gon_gitsune ヴァリエーションはわかりませんが、メソッドはプログラミングの用語のやつかもしれないですね(本を未読なので指示対象の認識があっているかわかりませんが)

アラン・ケイ、もうおじいちゃんだなぁ

https://www.techno-edge.net/article/2023/05/08/1249.html

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

BT たとえば、以下のような記述があって、

その前提には「創造主」としての画家の絶対的な力と、近代社会のジェンダー構造に支えられた男性画家と女性モデルの間の見る者と見られる者の間に展開される眼差しの権力関係を前提に制度化された、近代西欧絵画の構造が存在する。画家はこの構造のなかで、想定された白人男性を中心としたブルジョワ層の知的エリートからなる受容者の眼差しと重なり合う形で、対象に自由で独自の決定的なフォルムを与える「創造」としての制作を通して自らを画家としてアイデンティファイしてゆくことになる。 (「過程にある絵画」天野知香)

これをもって「西洋絵画の白人男性中心主義」っていうことになってしまうと、近代西欧絵画の特性に西洋中心主義があることになってしまい、より抽象化された意味でのモダニズムが見えづらくなってしまう。

本来の作業としては、なにが近代化に伴う必然的なものであり偶然的なものであるかを区別する作業が必要なはずであるが、「西洋白人中心主義」という概念は「モダニズムの隠れた前提」とでもいうものになってしまって、近代化というものが(これは使いたくない言葉だが)「名誉白人化」とでもいうものになってしまう。

「西洋絵画の白人男性中心主義」という概念は事態を正しく捉える概念ではなくて、マティスの顧客はロシアのシチューキンやモロゾフ、日本の松方幸次郎や大原孫三郎とかいたわけだから、「想定された白人男性を中心としたブルジョワ層の知的エリートからなる受容者の眼差し」という想定は端的に間違っている。グローバル経済環境の発達のなかで国際スターとして成立していた彼が西洋中心主義だったわけではないし、日本の美術業界の制度的発達を見てみたところで西洋中心主義で発達しているわけではぜんぜんない。「西欧中心主義」とか「白人男性中心主義」とかは、ふつうに制度分析を間違った方向にむけてしまう不要な装置に見えてしまう。本来分析したいモダニズムの特性を間違ってしまう。

これは20年前のマティス展のカタログの記述だけど、現在ではこんなに解像度が荒い記述になっているとはおもわない。

けっきょく、自分がみつめなおしたいとおもっているのは(美術の言説に閉ざされたモダニズムではなく)モダニズムそのもので、近代化の成立過程において、植民地主義やジェンダーの固定化というのはどれだけ必然的、もしくは偶然的な事象だろうか。それらを「西洋的」と言ってしまうと、戦前からあまり進歩がないように見えてしまう(京都学派や近代の超克で展開されていた理屈なので)。

『「プリミティヴィスム」と「プリミティヴィズム」––文化の境界をめぐるダイナミズム』(大久保恭子)を読んでいる。勉強になる。

https://amzn.asia/d/0qHNXS4

twitter、悪意ある揶揄はほんとにむかつくから twitter やらないほうがいい

ロンパできる確信があっても、なんでそんな無駄なことに時間を割かなきゃいけないんだとおもって反論なんてしない。そうすると最初から沈黙していたほうが楽。

悪意ない揶揄ってあるっけ……となった (これは皮肉とか揶揄ではないです)

Fediverse でも知らん人に揶揄されることはぜんぜんあるんだろうけど、twitter に比べるとほぼ気にならないんだよな。検索性能が悪いっていうのもあると思うけど。

タバコ部屋とか飲み屋とかで自分不在で陰口叩かれることを気にしてても仕方ないが、たぶんそれと似た話で、Fediverse は目の前に見えている関係性以外あまり見えない。twitter はまじで関係ないやつが見えすぎてしまって、居酒屋で飲んだくれてる声が響きまくっている感じなのかもしれない。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

vanitas 008「ウェールズ・ボナーという名のファッション・ハウス」おもしろかったです。

ファッション批評まったく知らなかったけど、ほかもおもしろそうな論考がたくさんある。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

BT なるほどなぁ。そういう話はイリイチもしていた気がする。

なにも考えずに本たくさん買ってたけど、そういえば今月はまだ文フリあるのか...

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

今日、いがいと人がおおい。

https://humanities.connpass.com/event/282740/

作品の外部性って作家はみんな利用しているはずなんだけどな。絵の具の存在やキャンバスがなぜ矩形であるかとか、作品にとって外部的な事情でしかない(=社会的なルールでしかない)んだけど、それを内在化させていく(=必然性を与える)のがモダニズムという芸術運動だった。外部が内部に折りたたまれるようなものを作品だと考えるようになってきたとおもうんだけど、そこから先をどう考えるのか。

ていうか、この外部と内部の弁証法みたいなものとしてグリーンバーグのコラージュ論は記述できそうか。だから、作品にとって内在的な価値とかの話になるほうが変で、作品にとっての内在的なものと外在的なものがどのようにコンフリクトを起こしながら統合されるか(あるいは分裂するか)、ということは批評の課題になっている。

近代の超克の西谷論考読むと、どうしてもすごいアホっぽく見えてしまうけど、他を読むとやはりぜんぜんそんなことはなくて、やっぱりアホに見えるようにしているんだろうなという印象がある。天然であることも否定はできないけど...。

ああ、長いことなにを課題に感じていたのかようやく思いだしてきた...。絵の具はなぜなにか絵の具ではないものに見えるのか、なんだ。

「20世紀美術におけるプリミティヴィズム」のウィリアム・ルービンの論考読んでいるけど、1906-1907年に芸術家たちが「部族芸術」を突如として受け入れるようになったのはなぜか、という問いを立てて、「最も重要な理由は、最前衛にあった芸術の性格が視覚的認知に根差した様式から、概念化に基づいた様式への根本的に変換したことと関係している」という記述は、本論と無関係に残念だな...。

視覚中心の芸術から概念中心の芸術へなんて凡庸すぎて、たぶんなにも当たっていないとおもう。

「政治から解放された人文書の世界をつくりたい」っていうのを見て、昨日も別な所でそんな話をしていたのでちょっと考えたけど、自分にとっては「芸術の政治性」なんていうものが重要なわけではなくて、単にリアリティの問題なんだなとおもった。政治と厳密に区分しうるものとしての芸術、というところにすでにリアリティを感じられなくなった。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

これは買わなければ。いつ読むんだ。

http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3821&status=published

すごくどうでもいいことなんですが、ウマ娘ってなんで前傾姿勢で走るのかがずっとわかっていない。短距離長距離かかわらず人体的なものが走る動作をするときに前傾姿勢になるの最初くらいなのでは。

1900年前後に前衛の政治性って自明なものとして受け取られていたと思うんだけど、マティスのような人の手によって政治と芸術が完全に分離されていったのはなぜなのか。マティス自身がしばらくの間はブルジョワ的だとしてフランス本国で受け入れられなかったのは、鑑賞者がわに反ブルジョワ的なものとしての芸術という観念があったからで、そういう反ブルジョワとしての芸術がどれだけ真剣に政治性があったかは別としても、当時は芸術のなかに政治的メッセージを込めることは自然と受け入れられたものだったと思う。マティスには皆無だけど。

最近マティスの画集ずっと見てるけど、マティスを見てるとピカソでも19世紀の絵画の延長でやっているように見えちゃうんだよな

「20世紀美術におけるプリミティヴィズム」のウィリアム・ルービンによる序論を読んだ。「部族芸術」(この言葉には日本語版監修の吉田憲司氏は警告を促すが)を美的なものとして理解するというルービンの態度は、ああそういう記述が可能なんだなという勉強にはなる。けどやっぱり柳の民藝とおなじで、道具的な特性の分析ではなく美的な鑑賞をしてしまうということにやはり限界を感じる。ルービンは新しいことをやっているつもりだったし、じっさい、美術史に「部族芸術」の分析から得られる語彙を導入することで記述可能性が広がるのは間違いないんだけど、美術は道具ではないという見解も同時に強固にしているかなという印象。

こういう感想になることが、やっぱり自分が考えてみたい領域が、まさにその美的ななにかと道具との関係というか、その中間的な様態とでもいうのか、あるいは美の道具性というのか、そういうものなのかもしれない。

めちゃくちゃ進撃の巨人感あるよな

https://www.slam.org/collection/objects/5335/

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

銃は良いものでも悪いものでもないとか、核爆弾は良いものでも悪いものでもない、使う側の倫理の問題だっていう、倫理と道具の領域が独立している系の議論は、そういう操作ですよね

「使う主体」と「使われる道具」という2つの領域に区分してしまって、それらはそれぞれ自律している、という理屈を作るような操作が「道具はそれ自体良いものでも悪いものでもない。使い方次第だ」という言い方に含まれている。「道具それ自体」という観念はめんどくさい。

@hidetakasuzuki 司馬遼󠄁太郎でそんなのを読んだことあるけど、あれは元ネタそっち方面なのか

足立区民ではないのですが、お世話になっている喫茶店オーナーの杉浦さんが足立区議に立候補していて、めっちゃ応援したいのでこちらで紹介しておきます。

https://twitter.com/sgrshnsk/status/1658127929111375877

10年ぶりくらいに会った絵描きの友人が、「家用の絵」という言葉を言っていたのがすごくおもしろかった。

大学のときに、講評に出す用の絵とは別に、家で描いてた絵があって、それは見せるものだとおもっていなかったし、「家用の絵」と「見せる用の絵」とが区別されているのが当然とおもっていた、という話。学内で展示していた人に「家用にはどんな絵を描いてるんですか?」って質問したらポカンとされて、なぜ話がズレているのか理解できなかったって言っていた。

人の描いた絵が、どれだけ家用の絵で、どれだけ見せる用の絵なのかそういえば考えたことなんてなくて、自明に全てが含まれるとおもっていたけど、そういえばそんなことはありえないよな。

ヨーロッパで産業革命以降の工業需要のなかで成立したのがプロダクトデザインという考えと役職だけど、UXデザインとかはそもそも認知科学などからきていて、ぜんぜん根が違うし生産についての体系が違うから、違うのは自明なんだけど、「デザイン」という観念を通すとまあよくわからなくなる。

数日サーバーを寝かせていると、あとからあとからイベントが再送されるらしくタイムラインがぐちゃぐちゃだ

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

どこまでが岸田の人気取りのための事前の想定で、どこからがそれに乗っかった「西側諸国」の思惑だったのか知らないけど、撮りたい絵面がきれいに撮れた広島だったんだろうな。

まさか広島が、ロシアの核使用を牽制するための舞台に使われるなんて、すごいシナリオを考える人がいるんだなあ。。

「原爆の悲惨さ」を言う時に、それがどのような政治的な行動の帰結であるのかということを敢えて深く問うことなしに、とにもかくにもこの悲劇は繰り返さないでください…と訴えることは、被曝の痛みの切実さに対する仕方なくせいいっぱいの態度だったんだろう、これまで。

それを上手に利用して、オセロ盤の角に石を置いて全部白から黒にひっくり返すみたいに、全部きれいに逆転して見せた。核を持つ国と、その核に守られる国の首相が、WW2でアメリカが原爆を落とした地で、その敗戦国の首相と一緒に献花するという絵面で。

これはもう、日本の政治のセコさに「またか!」って腹が立つ日頃の感情とはまったく異なり、その見事さに呆気に取られてしまった。たぶん日本の政治家だけじゃこんな芸当は思いつかないよね。岸田の色気に、渡りに船って乗った人がいるとか、そんな感じ??

こんな怖い国際政治なんて考えないで、庭木に水でもやりながら残りの人生を過ごしたいけど、いろいろ世界中キナ臭くて、一体どうなってしまうんだろう。。

おもしろかった。「黄金時代」という呼称をオランダがすでにやめているというのは知らなかった(奴隷貿易による経済繁栄を「黄金時代」と呼ぶのはまあ…)。

「シングルストーリーからの脱却」というのは、先日のマティスの件以来、やはりそういう方向になるよなぁとおもっていた。いかに多視点的なキュレーションが可能になるか。

https://artscape.jp/focus/10182871_1635.html

オランダの博物館、特に大西洋奴隷貿易で富が流入したアムステルダムにおいては、奴隷制という非人道的犯罪行為によってこの国や都市の繁栄があったこと、そして奴隷制に起因した格差や差別が現在にも続いていることに必ず言及する。なんとなくふわっと文化史と災害史で歴史をまとめる日本の博物館の展示を見慣れていた筆者の目には、それはとても大きな驚きであり、アジア人でありながら旧宗主国としての歴史ももつ日本人として、脱植民地主義というものを意識せずにはいられなかった。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

しばらく前に git のデフォルトブランチが master だったり冗長構成を一般に master/slave と呼ぶのがどうなのか、という話があったが、その言葉狩りはやりすぎだといまでも思っているけど、領域別の難しさやどういった関係者がいるのかによる違いがあるなとは感じる。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

博物館/美術館というのは具体的な制度に支えられた存在で、その制度がどのような存在論によって支えられているかというのは、具体的な問題として存在している。現代芸術の実践そのものがこういった問題にいやおうなしに関わっていることが多く、(その限界も含めて)理解・批評される必要はあるとおもう。

表象システムの分析の重要性は、それが観客をどのように構成するかに尽きるのではないかと思う。表象システムは、それがある種の存在を自然で自明な存在者だと信じさせることにその役割がある。芸術とか作品という単位はどこからどうみても人工的な存在単位なのに、これに疑問を抱かなくさせるような装置がある。観客というのは、この装置のなかで、たとえば作品とよばれるような物と相関的に規定されるものだ。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ようやくサイード「オリエンタリズム」を読んだけど、サイードによると、用語「オリエンタル」はオクシデンタル(西洋)との差異を学者が定義し記述することで、オリエントの「本質」を規定してしまうような、学術的態度あるいは存在論だ。たとえば、言語学にセム語族という概念が発明され、それによってイスラム諸国の諸制度から「セム的」な特徴を記述する。なんでもかんでも「セム的」な本質を抱えているということになる。もちろんこんな「セム的本質」は虚構にすぎないのだけど、オリエントという述語、あるいはそれは存在論的な概念といってもいいのかもしれないけど、その述語によって、それは西洋との差異を記述する概念にほかならないわけだから、オリエントには閉じた本質があることになってしまう。

というようなことがやはり背景にあるんだろうなとはおもった。

サイードが言うようなオリエンタリズムは学問として制度化されたものだけど、制度としてのオリエンタリズムを解体するには語彙を解体しなければならない、ということになる(のだろうか)

博物館についての本読んでたら「1953年マナスル登山隊民族班採集品」と書いてあるのにあたって、そういえばそれってとおもったらやっぱり今西錦司だ。

https://ihc-japan.org/about/manaslu/manaslu2

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

西洋近代における「民族誌資料/民族美術」という概念の創造は、じつは「モダン・アート」という概念の創造と一体になったものだと考えられる。西洋が自己を中心とした世界システムを形成していく過程で、非西洋は「他者」化され、変化・創造・抵抗の主体としてではなく、受動的な対象として表象された。「モダン・アート」と「民族誌資料/民族美術」はこの一連の動きの両側で成立した概念だということになる。

これ、まさにいま考えたいことだなー。モダンアートという概念は結局、概念上対立的な性格をもったものとしての「非モダン」を利用しないと「モダン」を記述できない。そこで、一方においては社会集団から孤立した存在としての芸術家を措定し、他方で社会集団を代表するような民族美術を措く。こういう形で差異を通してモダンを規定していくことになる。吉田憲司の主張では、こうして同一の局面の両端に存在するものが近代美術館と民族博物館だ、ということになる。これはおもしろい主張だとおもう。

この議論が孤立した現象であるはずもなく、ほかにもこのような概念ペアを見出すことはできるだろうとおもわれる。個人的には、デザインという概念にたいしてこのような考えを適用してみるとどうなるのか、という点が気になっている。

博物館学関連の授業ひとつもとってなかったの後悔している。当時まじで関心なかったんだけど、これ美大で必修になっていないのがおかしいくらいに思いはじめている。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

「新山口」って駅名に未だに馴染みが無いんだけれど、「小郡」から改称されてもう20年になるのか、今年で。

>新山口駅 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E9%A7%85#%E9%A7%85%E5%90%8D%E6%94%B9%E7%A7%B0

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

重くて分厚い本ってどうやって読めばいいんですか

書見台とかがあるといいのか?

ジェイムズ・クリフォード「文化の窮状」を考えごとしながら読んでるけど、以下のようなことを考えた。

マーケ界隈で「ユーザーのインサイト」という言葉は、insight は洞察の意味なので観察者側に属するものにもかかわらず、あたかもユーザーの中に内在する潜在的ニーズを表すものとして言われている。

これは、ユーザー(この概念の使用も留保すべきだけど)の内部に(固定的な)欲求なるものが存在し、その欲求が充足されないような諸コンテキストを用意する、という操作によって、「需要」の存在を客観的なものとして扱えるように諸関係をモデル化し、観察者側の「インサイト」がまるで客体側に属するなにかしらのモノであるかのような語りになっている。

UXと人類学の接近みたいな話はこのへんから考える必要があるよなぁとおもいながら読んでいる。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

まえからおもってたけど、この人の記事はほんとに有害なんだよな。

ビジネスやマーケティング(つまり商売)には付き物の、一部のユーザーをバッサリ切り捨てる最大公約数思考、商売として不可避な清濁併せ飲む現実に対して、ユーザーファーストやインクルーシブデザインなどの「美しい概念」を錦の御旗とし、経営者やマーケターに対して批判的・攻撃的なポジションを取りたがる人もいる。 https://baigie.me/nippo/2023/05/23/non-business-designer/

仕事してれば売れる必要があることなんて当然わかってるわけで、そんなの知らんでデザインがどうこうとか言ってるやつがおるんなら経営状況知らせればいいだけのことでしょ。「インクルーシブでないデザインはビジネス上の都合でそうなっています」っていう言説がまかりとおるならデザインなんていらんよ。

金にならないからある種のユーザーのことは切り捨ててオッケーですって言ってるだけでしょこの記事は。そういう事情がある場合なんていくらでも知っているけど、あえてそう言語化してしまう下品さにはほんとうに辟易する。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

「ユーザーファースト」と「インクルーシブデザイン」を並列して「美しい概念」と言ってしまっているの、すごく邪悪だなとおもいました。それらよりビジネス都合は優先されるし、排除は企業の経済的都合によって合理化される。

「ユーザー」というものは、マーケターやUXデザイナーによって読まれるべきテクストなんだな。ニーズや経験というのはそのテクストから取り出された意味。

こっち側だと、投稿が拡散されても気にならないのはなんだろうな。自分の投稿がブーストされて、その先を見にいったときにイヤミを言われていても、そっかーという気持ちにはなるが、まああまり気にならない。

twitter ではちょっと投稿が拡散されると不快になることが多い。

たぶん、イヤミを言っている人が、自分の影響力を自覚しているように見えるからかな。対象となる投稿の影響力を削ぐ形でイヤミを言おうとする。

こっちではフォロワーが多くても個人の影響力がかなり弱いから、あーこの人自分のこと嫌いなんだろうなくらいしかない。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

自分は「下品」っていう評価けっこう使っているな。上品とはぜったい言わないんだけど。

(鍵エアリプ)

ハイパーメディアって、マルチメディアの旧称というのが妥当かも><

(映像とか音声とかを組み合わせたやつ的な意味の方><(メディアミックスと混同注意))

元々、今でいう(今と言うには古いけど)マルチメディアって言葉が普及する前に使われてた言葉><

マルチメディアって語に置き換わった後に使い続けてる人って、胡散臭い人だけだと思う><

hypermedia はRESTでも使われる用語だからあまり貶めないでほしい( hypertext の論理的拡張だから hypermedia はリンクを持っている)。マルチメディアのほうがただのバズワードだったとおもう。

Wikipediaの記載の通り https://ja.wikipedia.org/wiki/ハイパーメディア

ハイパーメディアの古典的例として World Wide Web がある。一方、映画はハイパーリンクがないため、非対話的な普通のマルチメディアの典型例である。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

自分がしばしば使う「下品」ってキッチュのことな気がするな。自分固有の孤立した美的判断なんかではなくあきらかに歴史的なもので、自分の美意識がある社会集団に属するものだということを誇示する行為であるように思える。

ひさしぶりに読んだけど、この記事のなにが駄目なのかいまではよくわかるな。

https://bijutsutecho.com/magazine/insight/22558

ウポポイを見ていないんだけど、和人が反省の身振りを和人に対して見せていくっていう施設ではないとおもう。そういう施設はあればいいけど、それこそ「わたしはあなたの「アイヌ」ではない」という話にしかならないとおもわれる。この記事は、語る主体である「わたしたち」は和人だと言ってしまっている。

自分の記事も、この記事の延長で読まれた気がするし、実際似ているところはあるんだけど、自分がマティス展で気になったところって語りのスタイルの自閉性なんだよな。

たとえば、こういう感想があって、べつにわかるんだけど、マティスが自身の絵や彫刻を純粋な造形物だと考えていたわけではなく、でもわれわれはその造形性に着目する。これは、われわれの現在の価値観・ものの見方をマティスに投影しているし、そう見えるように展示も仕組まれている。それって、鑑賞者が事前に抱えている価値観を、キュレーションが再認するという自閉的な装置が成立してしまっているわけで、実りがないとおもう。

https://twitter.com/ligne_couleur/status/1661728640764354562

マティス自身は自身の絵や彫刻を純粋な造形物だと見做していなかっただろうけど、それでも、彼の同時代からそのような可能性を感じとった人は多かっただろうし、「わたしは女を描いているのではない、絵を描いているのだ」というような発言も含めて、抽象化され、どこにも基盤を持たないような造形性という地平を切り開いたのはマティスだとおもわれ(それまでは自然とか過去の絵画とかを基盤にしていると信じていた)、このような抽象的な地平こそ、アフリカやオセアニアの彫刻を造形性の観点から読解し、アプロプリエートすることを可能にしたものだとおもわれる。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ゼレンスキーは「略式軍服」を着たのか?

https://note.com/hitoimitation/n/nbd30e4f67799

>いくら調べても「略式軍服」たる概念を紹介しているページがひとっつも見つからないのである。数日前に出来たばかりのTogetterまとめやツイートが先にヒットする始末。

>一体何が起きているのだ、「略式軍服」とは一体何なのだ、説教をしている皆は一体はどこで「略式軍服」を知ったんだ。

面白かった

日本で美術についての議論が、作品についての話をしているかとおもうとスッと作品の裏にまわって作家の話しはじめちゃうの、なんだろうな。おかざきさんとかわりとその癖あるけど。

西洋美術研究 no.20の田中正之「近現代美術への社会史的アプローチ」と河本真理「美術史学/フェミニズム/ポストコロニアリズムのインターフェース」を読んだ。

河本さんの論考はフェミニズム美術史の流れが手堅くまとめられていてよかった。田中さんの論考はT.J.クラークの詳しい紹介といってよく、いろいろ勉強になったんだけど、マティス展のカタログにあったアラステア・ライトの論考はほぼT.J.クラークの議論を敷衍するものなんだな。

阿部成樹「様式と歴史」もよかった。美術史が文化人類学と軌を一にして、作品の集合的な特性の記述として様式という観念が発達してきたが、作品を詳細に分析していけばそういう集合的な特性は裏切られていく。人類学がいくつかの概念を仮構して、たとえば「部族」という概念を固定化することで対象化することができたのと同じ構造が美術史学にも作用している。そういう枠組みのなかでは個別性は排除される必要がある。

シャピロの様式論読んだことあった気がしたが読みなおす必要がありそう。

西洋美術研究はおもしろいんだけど、あからさまに世代交代に失敗しているのはなんですかね

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

文化の窮状いまよんでるけど、いくつかていねいに読みたい箇所があって読書会があったらしたいな

「20世紀美術における「プリミティヴィズム」」展まわりを調べていて、ジェイムズ・クリフォードが「文化の窮状」に批判的な論考を書いていて、ここでまさにappropriateという言葉が使われている。現在の意味における文化盗用とはちょっとズレていると思うけど、このへんに目を通してようやく文脈わかってきた感じです。

人類学を通して見ると、19cから20cにかけて成立した美術史の諸概念もぜんぜん別の見え方をしておもしろい。

芸大でやっていたこのパンク展でも文化盗用っぽい話は出ていて、黒人からは文化の盗用そのものというか修正主義的な歴史観に怒りがあるんだなとは思った。ピカソが黒人彫刻を「発見」しちゃうのも似た話だと思った。

https://museum.geidai.ac.jp/exhibit/2023/04/punk.html

文化なんて境界がないわけだから、技術やスタイルという点では「民族的な」スタイルなんていうものはないものだとおもう(あってもそれは文化人類学などの学知が構成した概念だとおもわれる)。

それが、歴史記述の段階になると、歴史記述装置がそうだからなんだろうけど、エスノセントリックになって、「モダニズムによって部族の彫刻は消滅の危機を免れることを越えて、芸術として賞賛されるようになる」みたいなことになる。もちろんここで「モダニズム」というのは西洋の美術のことであって、MoMAの20世紀美術におけるプリミティヴィズムでウィリアム・ルービンは、西洋の文化的な装置が非西洋の諸文化を「救う」みたいな傲慢な語りをぬけぬけとやってしまったわけで、批判がでるのも無理はないとおもう。この手の語りはいまだにいろんなところにありそうな気はする。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

音テク、バッドノウハウの話がおもしろかったです。

自分自身、バッドノウハウというかいわゆる「奥が深い症候群」にハマってプログラマーやっているみたいなところがあって、バッドノウハウというものにネガティブではなく、ある恣意的な制約があったときにその恣意性が機械と人間と対話の歴史から来ることに妙な感動を覚えてしまう。

音楽的素養がなさすぎて詳しいところ理解できていないんですが、「テクノロジーの制約が生み出すイリュージョンにすぎない」というのがかなり興味深い話だなとおもいました。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

でも、たとえば gnck が言うグリッチとかはバッドノウハウの集合に見えるなとか。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

文化の盗用、難しいな。ジェイムズ・クリフォードのいう「盗用」からだと、現代の「文化の盗用」はやはり過剰には見えてしまう。

他文化からの意匠の拝借を過剰に気にしてしまうと、ナショナリスティックな意匠しか残らなくなるような気がする。

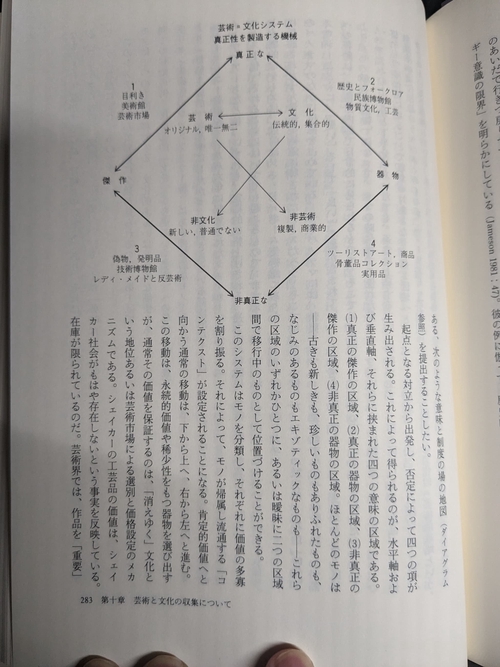

@BLUE_PANOPTICON 「芸術と文化の収集について」という題のテキストで、以下のような記述があります。

人類学と近代芸術の歴史学は、収集という行為のなかに、西洋的主体性の一形態と、変化する強力な制度的諸行為のセットを、見てとる必要がある。(博物館・美術館に限らず)コレクションの歴史は、人類学と近代芸術を発明した社会集団がエキゾティックな物、事実、意味をいかにして領有(appropriate)したのかを理解するうえで中心をなす。

「領有」が appropriate の訳語です。 「物、事実、意味をいかにして領有したのか」とあり、「物」は文字通りの収集で、「事実」は民族誌の形成などだとおもいます。

添付のダイヤグラムは、クリフォードの考える西洋社会におけるモノの分類システムですが、「エキゾティックなモノ」を、この分類システムのなかに恣意的な操作によって配置する過程じたいを、「領有」と呼んでいるようにおもいます。

精読できていないので、強い確信があるわけではないのですが…。

ほかの「領有」の用法では、以下のようなものもあります。

機略縦横の北米先住民の集団は、西洋の博物館を領有することさえありうるだろう––また別のヨーロッパ的制度である「部族」(という観念)を我がものとしてきたように。

ここでは、先住民側が植民者のシステムを利用すること(たぶん博物館をジャックすること)を「領有」と呼んでいます。西洋人が書いた民族誌にあらわれた自民俗の記述から伝統を掘り起こすことも「領有」として扱われています。

訳語もそうですが、クリフォードは appropriation を単純な「盗用」とは考えていないとおもいます。

クリフォードの訳語が「領有」になっているのになんで「盗用」って書いてしまったんや...

cultural appropriation を「文化の盗用」と訳すのも、そもそも意味が強すぎる気がする。

@BLUE_PANOPTICON ある民族が他の民族のモノや文化を「自分のものにする」ことですね。マジョリティ側からマイノリティの搾取として発生しやすいのは事実だとおもいますが、appropriation の例に先住民のインディアンが博物館(西洋の文化)を利用して民族的アイデンティティを作りだすことを挙げていたり、一方向的に発生するものだと考えているわけではなさそうです。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

いま「文化盗用」と呼ばれている事象、文化的背景を知らずに表面的に拝借することなども含まれてしまう気がするけど、文化的な意味がスポイルされることが問題であって appropriate されることが問題なのではない気はする。

寿司がカリフォルニアロールになっても何もスポイルされない。

サイードが述べるオリエンタリズムやクリフォードが言う人類学や美術史学による appropriation はなにかしら組織だった活動として把握されているもので、英語圏で Cultural appropriation がどのような概念として把握されているのかわからないけど、サイードやクリフォード的にはやっぱり制度的な我有化について扱う必要があるんじゃないかとおもう。制度の境界が難しすぎるけど...。

ラスタファリ信仰とか、キリスト教を転用した信仰形態だけど、これもキリスト教のcultural appropriationといえるもので、じゃあここに倫理的問題があるのかというと、一部の人にとっては問題だろうけど、そんなに問題があるわけがない。

そうすると、この概念だけだと言えることが少ないわけだから、植民地主義という背景を持たせないと意味をもたない概念で、cultural appropriationは植民地主義における統治の技術である、とまで言う必要がある。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

読書、一箇所掘りだすと、そこからどのタイミングで抜け出していいのかわからなくなるな

世の人々 (クソデカ主語)、まず「モデル化」という行為に馴染みがなさすぎる (かつ実践もできていない) ので比喩かどうかとか以前の問題として破滅的に「概念を理解する」ということに対しての適性がない

美術史家マイヤー・シャピロの様式論について久しぶりに読みなおしたら、様式発展の理念型(モデル)をまず美術史家が描き、そこから美術の歴史を記述するというような話があって、こんなこと言ってたんかとおどろいた。つまり、美術の様式(ある時代の美術作品を特徴づけるスタイル)にはそれを構成する少数の原理があり、変化とはそれらの組み合わせなのだからその可能性は理論的に制約が存在している。

これはシャピロ自身の見解というわけではないが、美術史学に内在していた議論で、歴史的記述という点から言えば転倒そのものなのは、かなり興味深い。ようするに美術の歴史というのは、模型として作られた理念的な美術史に対する影の関係にある。

というか、「様式」という概念自体が理念的な構築物だからそうなるのだけど。

この文読めるかどうか、登場人物が脳内に配置できるかどうかで決まるとおもうけど、メンタルモデル構築してるっていう話っぽい。

https://twitter.com/haijin88/status/1661969245432086528

ChatGPTにわかりやすく書き直してくださいと指示したら、以下の出力が得られるが、これはメンタルモデル構築しているんじゃないかとおもうんだけど、どうなんだろう。

> 私は、子供が回転寿司店で耳栓を忘れたことを示す表示があったので、店内に戻りました。しかし、店員に「この席にはありませんでした」と言われました。次の客もまだ座っていなかったので、席を片付けた人に確認してもらおうとお願いしましたが、「ありませんでした」と頑として言い張りました。私は「警察を呼んで音を鳴らしますが、大丈夫ですか?」と言うと、店員は走って行って耳栓を持って戻ってきました。

悪文って言ってる人いるけど、字数制限のなかでも情景と心情描写が的確で、文章書ける人だろうなという印象だった。

これ、そもそも技術的な対象物を評価するための評価軸の指定に恣意性が避けられないとおもうんだけど、どうなんだろう。ゲームのように最初から選択肢が限られていてゴールも自明であればそのような表を形成することはできるかもしれないけど、現実をそういう閉じたゲームとしてモデル化することができるのかという問題がありそう。

https://twitter.com/_likr/status/1663425753839714304

人文学だって現実を閉じたモデルに還元しようとしてきたんですよ!

https://pleroma.tenjuu.net/notice/AW9SNux7FkDsmH7q1Q

星取表による優越が了解できるためには、そもそも技術的対象物(たとえばWeb開発用のフレームワークとか)というものが、たまたまできたものではなく、事前に評価可能ないくつかの基準によって構成された場で把握されるような理念的な形成物だ、といえるようになっていないと意味がないとおもう。まあそれこそがモデルであり、個々の実装はその影なんだと言えるかもしれない。

アレグザンダーは上手くいかなくて初期の立場を放棄してパタンランゲージとかに進むけど、他でいえば、ジェネレーティブデザイン(パラメトリックデザイン)とかジェネレーティブプログラミングとかがそうか。

dev, staging, production みたいな環境差分をどう記述できるようにするかっていう問題、一定の構造的な同型性のなかでパラメータを注入して複数のインスタンスを生成するという仕組みだから、それはドメインエンジニアリング的なものだなとおもう

プログラミングのおおくの問題って注入可能な可変パラメータを探すことにあるとおもうけど、可変パラメータを定義することは構造を作って複数インスタンスを生成できるような仕組みを提供することになるわけだから、生成システム的な方向になるものとおもう

スクリブナー思想史大事典、都内図書館でも入ってるとこ少ないな(大学除く)

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

アレグザンダーはパラメトリックデザインを理論的に予告したけど、なんでそこから撤退したんだっけ

あるアクティヴィストの活動をなんとなく眺めることになったんだけど、具体的なアクションが具体的な効果をもつためには適切な批評が必要で、排他的な態度になると価値をあまりもたないなという感想になった。そのアクティヴィストは、他人のインナーサークル感を批判というか揶揄していたけど、そのひとの活動そのものがインナーサークル内での活動を出られていない印象をもってしまった。

ゴッホのトマトスープとかは、アクティヴィズム的な活動としてはそれなりに効果あるんじゃないか。ただ、実際に提起したい問題にたいする理解がどれくらい伝わるかは、また方法を工夫する必要があるのかもしれない。

メディウムとは、個々の作品の形式が発生するための「可能性の空間」なのだ。 https://www.artresearchonline.com/issue-3a

おもしろいけど、これは古典的な意味での様式論になるんじゃないだろうか。グリーンバーグがヴェルフリンから引き継いでいるものの言い換えというか。それじたいが悪いわけではない。

ていうか、オンラインで長いテキスト読むのつらいな。みんなどうしてるんだ。

難しくて半分もわからなかったな。結論は理解したけど。

部分部分ではかなりおもしろいことを言っているけど、全体でどういう繋がりのなかに配置されているかよくわからなかったのと、「存在論的」とか「現象学的」とかの述語がなに由来なのかわからなかった。「その人ごとに異なる居場所つまり現象学的な空間」って現象学関係なくない?「存在論的」という述語もわからなかった。

モノに対する見えとしての「現象学的」、そのモノの定義的な差としての「存在論的」みたいな区別があるように見えるんだけど、それだとけっこう素朴実在論ではないか

「パサブルとポシブル」(福尾)という概念を使って「インスタレーションはダンスホールであることもできる」と主張するが、芸術と非芸術の境界はある意味自明に存在しつづけているように見え、その自明性の由来が「現象学的」と「存在論的」という、このテキスト内に定義をもたない区別に由来するように見える。このテキスト内では、「存在論的」に区別されているものは乗り越え不可能な区別で、「芸術」と「モノ」はそういう「存在論的」次元の区別であるように暗示されているように読める。フリードの議論はまさにこの芸術と非芸術的物体との区別を問うものだったが、大岩さんの議論はこれをスポイルするものとも読める。気がする。

精読していないからまだなんとも言えないけど。

「インスタレーションはダンスホールであることもできる」と嘯きながら、(でもインスタレーションが芸術であることは自明だが)と暗黙の注釈が入っているような印象。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

記事の本題とは関係ないのだけど、この手のUIデザインのカタログ化って、ユーザーの操作面を交換可能な変数と捉える発想が根底にあり、ABテストなんかもそこからきている。こういう性格は、モダンデザインのユニタリーな性格とは対立するものだとおもっていて、これが現代のウェブなりなんなりの「デザイン」を対象化することを困難にしているとおもう。ユニタリーでもないし常に変化しているから固有の境界がなく、分析しづらい。

https://note.com/itoh4126/n/nc991fd486030

でもこういうカタログ化はちゃくちゃくしと進行していて、ここ数年ではこのカタログ及びその結合原則について語ったものはデザインシステムと呼ばれるようになった。デザイナーの役割はあきらかに変わっており、統合的なモノを作ることではなく、生成的なシステムを形成することになってきている。

バウハウス的なモダンデザインのなかでは、やはりアートをプロトタイプにしているから、作家性というものがまとわりつくし、最終的に構成された「形=デザイン」が解体不可能な統合性を持っている必要がある。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

大手新聞とかが6月の電通法改正を「クッキー規制」みたいに言ってしまうから、「Cookieを利用しないIDソリューション」であれば分析に使っていいみたいなデマを吐くやつがでてくる。

https://twitter.com/XadAqr/status/1662815523871285249

モダニズムが重要なのってそれが世界性を持つっていうことで、単純に西洋的文明だとは言えない。

ニューヨーク近代美術館の元館長アルフレッド・バー・ジュニアのカタログは、1930年代には早くもアヴァンギャルドの年代記でありいわば教理集のごときものとなっていた。「美術家にとっては(略)伝統を歴史意識で置き換えることは、多様な可能性を絶えず選択しなければならないということである。あれではなくこの美学的仮説に従うとの決心は、芸術家としての死活問題である。過去の一方通行路からの美術の解放は、絶えざる不安と一体である。(略)」独自にこのことを予知したピカソ以来、美術は「個人が能力の限りそこから引き出すことを許された共有財産」なのである。そして個人はその共有財産に注釈を加えることも、したがって占有することもできる。つまり引用は新しい芸術的表明の伝達手段となる。

1987年の美術史家の本だけど、美術館にあるものや美術史上のイメージは引用可能なデータベースとして構成され、だれでも利用可能なコモンズである、というのはずいぶんシミュレーショニズムっぽい話で、80年代っぽい。この芸術的な方法としてのアプロプリエーションが、ピカソを起点に話を展開しているのは象徴的だとおもう。ピカソが利用したイメージにはトロカデロ民族博物館に入っていたようなモノがたくさんあった(たぶんベルティングはあまり意識していないとおもう)。 「20世紀美術におけるプリミティヴィズム」が84年で、ウィリアム・ルービンは「部族芸術」を近代美術のカタログのなかに編入しようとしていたと言える、それによってピカソのアプロプリエーションを肯定的に把握しようとしていた。 ベルティングがシミュレーショニズムの理論家だとはおもえないけど、80年代がこういう時代だったようにはおもえる。モダニズム美術の歴史的な活力といったん距離ができ、美術史を引用可能なデータベースとして再構成しようとしていた、というように見える。 ルービンやベルティングにはポストコロニアリズム的なパースペクティブはないわけだけど、 cultural appropriation の話なども、この80年代的な意識の裏面を見ているような印象がある。