日本で美術についての議論が、作品についての話をしているかとおもうとスッと作品の裏にまわって作家の話しはじめちゃうの、なんだろうな。おかざきさんとかわりとその癖あるけど。

西洋美術研究 no.20の田中正之「近現代美術への社会史的アプローチ」と河本真理「美術史学/フェミニズム/ポストコロニアリズムのインターフェース」を読んだ。

河本さんの論考はフェミニズム美術史の流れが手堅くまとめられていてよかった。田中さんの論考はT.J.クラークの詳しい紹介といってよく、いろいろ勉強になったんだけど、マティス展のカタログにあったアラステア・ライトの論考はほぼT.J.クラークの議論を敷衍するものなんだな。

阿部成樹「様式と歴史」もよかった。美術史が文化人類学と軌を一にして、作品の集合的な特性の記述として様式という観念が発達してきたが、作品を詳細に分析していけばそういう集合的な特性は裏切られていく。人類学がいくつかの概念を仮構して、たとえば「部族」という概念を固定化することで対象化することができたのと同じ構造が美術史学にも作用している。そういう枠組みのなかでは個別性は排除される必要がある。

シャピロの様式論読んだことあった気がしたが読みなおす必要がありそう。

西洋美術研究はおもしろいんだけど、あからさまに世代交代に失敗しているのはなんですかね

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

文化の窮状いまよんでるけど、いくつかていねいに読みたい箇所があって読書会があったらしたいな

「20世紀美術における「プリミティヴィズム」」展まわりを調べていて、ジェイムズ・クリフォードが「文化の窮状」に批判的な論考を書いていて、ここでまさにappropriateという言葉が使われている。現在の意味における文化盗用とはちょっとズレていると思うけど、このへんに目を通してようやく文脈わかってきた感じです。

人類学を通して見ると、19cから20cにかけて成立した美術史の諸概念もぜんぜん別の見え方をしておもしろい。

芸大でやっていたこのパンク展でも文化盗用っぽい話は出ていて、黒人からは文化の盗用そのものというか修正主義的な歴史観に怒りがあるんだなとは思った。ピカソが黒人彫刻を「発見」しちゃうのも似た話だと思った。

https://museum.geidai.ac.jp/exhibit/2023/04/punk.html

文化なんて境界がないわけだから、技術やスタイルという点では「民族的な」スタイルなんていうものはないものだとおもう(あってもそれは文化人類学などの学知が構成した概念だとおもわれる)。

それが、歴史記述の段階になると、歴史記述装置がそうだからなんだろうけど、エスノセントリックになって、「モダニズムによって部族の彫刻は消滅の危機を免れることを越えて、芸術として賞賛されるようになる」みたいなことになる。もちろんここで「モダニズム」というのは西洋の美術のことであって、MoMAの20世紀美術におけるプリミティヴィズムでウィリアム・ルービンは、西洋の文化的な装置が非西洋の諸文化を「救う」みたいな傲慢な語りをぬけぬけとやってしまったわけで、批判がでるのも無理はないとおもう。この手の語りはいまだにいろんなところにありそうな気はする。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

音テク、バッドノウハウの話がおもしろかったです。

自分自身、バッドノウハウというかいわゆる「奥が深い症候群」にハマってプログラマーやっているみたいなところがあって、バッドノウハウというものにネガティブではなく、ある恣意的な制約があったときにその恣意性が機械と人間と対話の歴史から来ることに妙な感動を覚えてしまう。

音楽的素養がなさすぎて詳しいところ理解できていないんですが、「テクノロジーの制約が生み出すイリュージョンにすぎない」というのがかなり興味深い話だなとおもいました。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

でも、たとえば gnck が言うグリッチとかはバッドノウハウの集合に見えるなとか。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

文化の盗用、難しいな。ジェイムズ・クリフォードのいう「盗用」からだと、現代の「文化の盗用」はやはり過剰には見えてしまう。

他文化からの意匠の拝借を過剰に気にしてしまうと、ナショナリスティックな意匠しか残らなくなるような気がする。

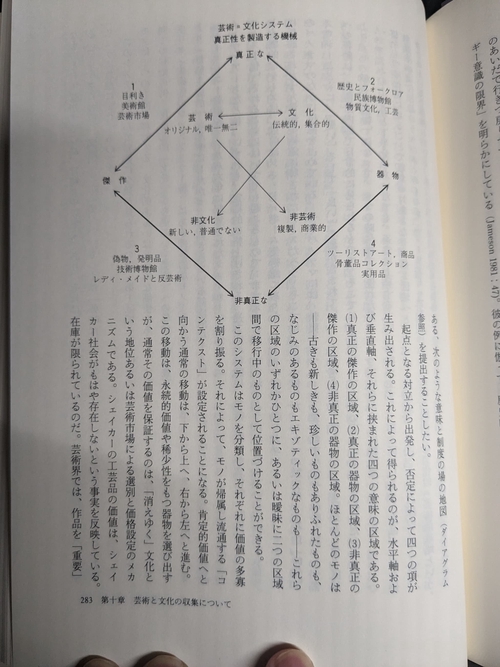

@BLUE_PANOPTICON 「芸術と文化の収集について」という題のテキストで、以下のような記述があります。

人類学と近代芸術の歴史学は、収集という行為のなかに、西洋的主体性の一形態と、変化する強力な制度的諸行為のセットを、見てとる必要がある。(博物館・美術館に限らず)コレクションの歴史は、人類学と近代芸術を発明した社会集団がエキゾティックな物、事実、意味をいかにして領有(appropriate)したのかを理解するうえで中心をなす。

「領有」が appropriate の訳語です。 「物、事実、意味をいかにして領有したのか」とあり、「物」は文字通りの収集で、「事実」は民族誌の形成などだとおもいます。

添付のダイヤグラムは、クリフォードの考える西洋社会におけるモノの分類システムですが、「エキゾティックなモノ」を、この分類システムのなかに恣意的な操作によって配置する過程じたいを、「領有」と呼んでいるようにおもいます。

精読できていないので、強い確信があるわけではないのですが…。

ほかの「領有」の用法では、以下のようなものもあります。

機略縦横の北米先住民の集団は、西洋の博物館を領有することさえありうるだろう––また別のヨーロッパ的制度である「部族」(という観念)を我がものとしてきたように。

ここでは、先住民側が植民者のシステムを利用すること(たぶん博物館をジャックすること)を「領有」と呼んでいます。西洋人が書いた民族誌にあらわれた自民俗の記述から伝統を掘り起こすことも「領有」として扱われています。

訳語もそうですが、クリフォードは appropriation を単純な「盗用」とは考えていないとおもいます。

クリフォードの訳語が「領有」になっているのになんで「盗用」って書いてしまったんや...

cultural appropriation を「文化の盗用」と訳すのも、そもそも意味が強すぎる気がする。

@BLUE_PANOPTICON ある民族が他の民族のモノや文化を「自分のものにする」ことですね。マジョリティ側からマイノリティの搾取として発生しやすいのは事実だとおもいますが、appropriation の例に先住民のインディアンが博物館(西洋の文化)を利用して民族的アイデンティティを作りだすことを挙げていたり、一方向的に発生するものだと考えているわけではなさそうです。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

いま「文化盗用」と呼ばれている事象、文化的背景を知らずに表面的に拝借することなども含まれてしまう気がするけど、文化的な意味がスポイルされることが問題であって appropriate されることが問題なのではない気はする。

寿司がカリフォルニアロールになっても何もスポイルされない。

サイードが述べるオリエンタリズムやクリフォードが言う人類学や美術史学による appropriation はなにかしら組織だった活動として把握されているもので、英語圏で Cultural appropriation がどのような概念として把握されているのかわからないけど、サイードやクリフォード的にはやっぱり制度的な我有化について扱う必要があるんじゃないかとおもう。制度の境界が難しすぎるけど...。

ラスタファリ信仰とか、キリスト教を転用した信仰形態だけど、これもキリスト教のcultural appropriationといえるもので、じゃあここに倫理的問題があるのかというと、一部の人にとっては問題だろうけど、そんなに問題があるわけがない。

そうすると、この概念だけだと言えることが少ないわけだから、植民地主義という背景を持たせないと意味をもたない概念で、cultural appropriationは植民地主義における統治の技術である、とまで言う必要がある。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

読書、一箇所掘りだすと、そこからどのタイミングで抜け出していいのかわからなくなるな

世の人々 (クソデカ主語)、まず「モデル化」という行為に馴染みがなさすぎる (かつ実践もできていない) ので比喩かどうかとか以前の問題として破滅的に「概念を理解する」ということに対しての適性がない

美術史家マイヤー・シャピロの様式論について久しぶりに読みなおしたら、様式発展の理念型(モデル)をまず美術史家が描き、そこから美術の歴史を記述するというような話があって、こんなこと言ってたんかとおどろいた。つまり、美術の様式(ある時代の美術作品を特徴づけるスタイル)にはそれを構成する少数の原理があり、変化とはそれらの組み合わせなのだからその可能性は理論的に制約が存在している。

これはシャピロ自身の見解というわけではないが、美術史学に内在していた議論で、歴史的記述という点から言えば転倒そのものなのは、かなり興味深い。ようするに美術の歴史というのは、模型として作られた理念的な美術史に対する影の関係にある。

というか、「様式」という概念自体が理念的な構築物だからそうなるのだけど。

この文読めるかどうか、登場人物が脳内に配置できるかどうかで決まるとおもうけど、メンタルモデル構築してるっていう話っぽい。

https://twitter.com/haijin88/status/1661969245432086528

ChatGPTにわかりやすく書き直してくださいと指示したら、以下の出力が得られるが、これはメンタルモデル構築しているんじゃないかとおもうんだけど、どうなんだろう。

> 私は、子供が回転寿司店で耳栓を忘れたことを示す表示があったので、店内に戻りました。しかし、店員に「この席にはありませんでした」と言われました。次の客もまだ座っていなかったので、席を片付けた人に確認してもらおうとお願いしましたが、「ありませんでした」と頑として言い張りました。私は「警察を呼んで音を鳴らしますが、大丈夫ですか?」と言うと、店員は走って行って耳栓を持って戻ってきました。

悪文って言ってる人いるけど、字数制限のなかでも情景と心情描写が的確で、文章書ける人だろうなという印象だった。

これ、そもそも技術的な対象物を評価するための評価軸の指定に恣意性が避けられないとおもうんだけど、どうなんだろう。ゲームのように最初から選択肢が限られていてゴールも自明であればそのような表を形成することはできるかもしれないけど、現実をそういう閉じたゲームとしてモデル化することができるのかという問題がありそう。

https://twitter.com/_likr/status/1663425753839714304

人文学だって現実を閉じたモデルに還元しようとしてきたんですよ!

https://pleroma.tenjuu.net/notice/AW9SNux7FkDsmH7q1Q

星取表による優越が了解できるためには、そもそも技術的対象物(たとえばWeb開発用のフレームワークとか)というものが、たまたまできたものではなく、事前に評価可能ないくつかの基準によって構成された場で把握されるような理念的な形成物だ、といえるようになっていないと意味がないとおもう。まあそれこそがモデルであり、個々の実装はその影なんだと言えるかもしれない。

アレグザンダーは上手くいかなくて初期の立場を放棄してパタンランゲージとかに進むけど、他でいえば、ジェネレーティブデザイン(パラメトリックデザイン)とかジェネレーティブプログラミングとかがそうか。

dev, staging, production みたいな環境差分をどう記述できるようにするかっていう問題、一定の構造的な同型性のなかでパラメータを注入して複数のインスタンスを生成するという仕組みだから、それはドメインエンジニアリング的なものだなとおもう

プログラミングのおおくの問題って注入可能な可変パラメータを探すことにあるとおもうけど、可変パラメータを定義することは構造を作って複数インスタンスを生成できるような仕組みを提供することになるわけだから、生成システム的な方向になるものとおもう

スクリブナー思想史大事典、都内図書館でも入ってるとこ少ないな(大学除く)

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

アレグザンダーはパラメトリックデザインを理論的に予告したけど、なんでそこから撤退したんだっけ

あるアクティヴィストの活動をなんとなく眺めることになったんだけど、具体的なアクションが具体的な効果をもつためには適切な批評が必要で、排他的な態度になると価値をあまりもたないなという感想になった。そのアクティヴィストは、他人のインナーサークル感を批判というか揶揄していたけど、そのひとの活動そのものがインナーサークル内での活動を出られていない印象をもってしまった。

ゴッホのトマトスープとかは、アクティヴィズム的な活動としてはそれなりに効果あるんじゃないか。ただ、実際に提起したい問題にたいする理解がどれくらい伝わるかは、また方法を工夫する必要があるのかもしれない。

メディウムとは、個々の作品の形式が発生するための「可能性の空間」なのだ。 https://www.artresearchonline.com/issue-3a

おもしろいけど、これは古典的な意味での様式論になるんじゃないだろうか。グリーンバーグがヴェルフリンから引き継いでいるものの言い換えというか。それじたいが悪いわけではない。

ていうか、オンラインで長いテキスト読むのつらいな。みんなどうしてるんだ。

難しくて半分もわからなかったな。結論は理解したけど。

部分部分ではかなりおもしろいことを言っているけど、全体でどういう繋がりのなかに配置されているかよくわからなかったのと、「存在論的」とか「現象学的」とかの述語がなに由来なのかわからなかった。「その人ごとに異なる居場所つまり現象学的な空間」って現象学関係なくない?「存在論的」という述語もわからなかった。

モノに対する見えとしての「現象学的」、そのモノの定義的な差としての「存在論的」みたいな区別があるように見えるんだけど、それだとけっこう素朴実在論ではないか

「パサブルとポシブル」(福尾)という概念を使って「インスタレーションはダンスホールであることもできる」と主張するが、芸術と非芸術の境界はある意味自明に存在しつづけているように見え、その自明性の由来が「現象学的」と「存在論的」という、このテキスト内に定義をもたない区別に由来するように見える。このテキスト内では、「存在論的」に区別されているものは乗り越え不可能な区別で、「芸術」と「モノ」はそういう「存在論的」次元の区別であるように暗示されているように読める。フリードの議論はまさにこの芸術と非芸術的物体との区別を問うものだったが、大岩さんの議論はこれをスポイルするものとも読める。気がする。

精読していないからまだなんとも言えないけど。

「インスタレーションはダンスホールであることもできる」と嘯きながら、(でもインスタレーションが芸術であることは自明だが)と暗黙の注釈が入っているような印象。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

記事の本題とは関係ないのだけど、この手のUIデザインのカタログ化って、ユーザーの操作面を交換可能な変数と捉える発想が根底にあり、ABテストなんかもそこからきている。こういう性格は、モダンデザインのユニタリーな性格とは対立するものだとおもっていて、これが現代のウェブなりなんなりの「デザイン」を対象化することを困難にしているとおもう。ユニタリーでもないし常に変化しているから固有の境界がなく、分析しづらい。

https://note.com/itoh4126/n/nc991fd486030

でもこういうカタログ化はちゃくちゃくしと進行していて、ここ数年ではこのカタログ及びその結合原則について語ったものはデザインシステムと呼ばれるようになった。デザイナーの役割はあきらかに変わっており、統合的なモノを作ることではなく、生成的なシステムを形成することになってきている。

バウハウス的なモダンデザインのなかでは、やはりアートをプロトタイプにしているから、作家性というものがまとわりつくし、最終的に構成された「形=デザイン」が解体不可能な統合性を持っている必要がある。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

大手新聞とかが6月の電通法改正を「クッキー規制」みたいに言ってしまうから、「Cookieを利用しないIDソリューション」であれば分析に使っていいみたいなデマを吐くやつがでてくる。

https://twitter.com/XadAqr/status/1662815523871285249

モダニズムが重要なのってそれが世界性を持つっていうことで、単純に西洋的文明だとは言えない。

ニューヨーク近代美術館の元館長アルフレッド・バー・ジュニアのカタログは、1930年代には早くもアヴァンギャルドの年代記でありいわば教理集のごときものとなっていた。「美術家にとっては(略)伝統を歴史意識で置き換えることは、多様な可能性を絶えず選択しなければならないということである。あれではなくこの美学的仮説に従うとの決心は、芸術家としての死活問題である。過去の一方通行路からの美術の解放は、絶えざる不安と一体である。(略)」独自にこのことを予知したピカソ以来、美術は「個人が能力の限りそこから引き出すことを許された共有財産」なのである。そして個人はその共有財産に注釈を加えることも、したがって占有することもできる。つまり引用は新しい芸術的表明の伝達手段となる。

1987年の美術史家の本だけど、美術館にあるものや美術史上のイメージは引用可能なデータベースとして構成され、だれでも利用可能なコモンズである、というのはずいぶんシミュレーショニズムっぽい話で、80年代っぽい。この芸術的な方法としてのアプロプリエーションが、ピカソを起点に話を展開しているのは象徴的だとおもう。ピカソが利用したイメージにはトロカデロ民族博物館に入っていたようなモノがたくさんあった(たぶんベルティングはあまり意識していないとおもう)。 「20世紀美術におけるプリミティヴィズム」が84年で、ウィリアム・ルービンは「部族芸術」を近代美術のカタログのなかに編入しようとしていたと言える、それによってピカソのアプロプリエーションを肯定的に把握しようとしていた。 ベルティングがシミュレーショニズムの理論家だとはおもえないけど、80年代がこういう時代だったようにはおもえる。モダニズム美術の歴史的な活力といったん距離ができ、美術史を引用可能なデータベースとして再構成しようとしていた、というように見える。 ルービンやベルティングにはポストコロニアリズム的なパースペクティブはないわけだけど、 cultural appropriation の話なども、この80年代的な意識の裏面を見ているような印象がある。