音テク、バッドノウハウの話がおもしろかったです。

自分自身、バッドノウハウというかいわゆる「奥が深い症候群」にハマってプログラマーやっているみたいなところがあって、バッドノウハウというものにネガティブではなく、ある恣意的な制約があったときにその恣意性が機械と人間と対話の歴史から来ることに妙な感動を覚えてしまう。

音楽的素養がなさすぎて詳しいところ理解できていないんですが、「テクノロジーの制約が生み出すイリュージョンにすぎない」というのがかなり興味深い話だなとおもいました。

音テク、バッドノウハウの話がおもしろかったです。

自分自身、バッドノウハウというかいわゆる「奥が深い症候群」にハマってプログラマーやっているみたいなところがあって、バッドノウハウというものにネガティブではなく、ある恣意的な制約があったときにその恣意性が機械と人間と対話の歴史から来ることに妙な感動を覚えてしまう。

音楽的素養がなさすぎて詳しいところ理解できていないんですが、「テクノロジーの制約が生み出すイリュージョンにすぎない」というのがかなり興味深い話だなとおもいました。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

文化の盗用、難しいな。ジェイムズ・クリフォードのいう「盗用」からだと、現代の「文化の盗用」はやはり過剰には見えてしまう。

他文化からの意匠の拝借を過剰に気にしてしまうと、ナショナリスティックな意匠しか残らなくなるような気がする。

@BLUE_PANOPTICON 「芸術と文化の収集について」という題のテキストで、以下のような記述があります。

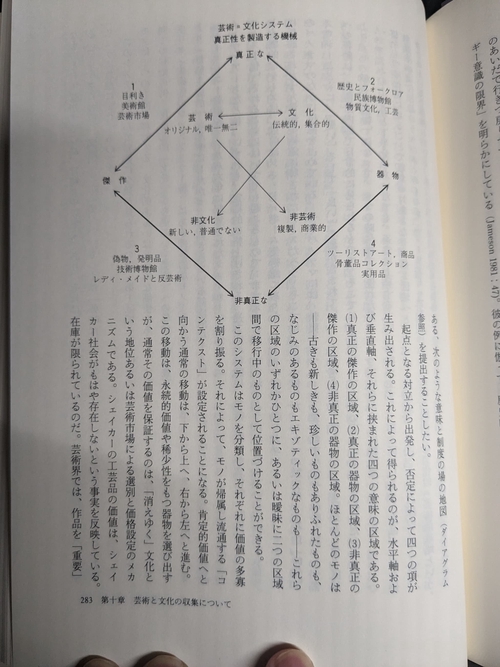

人類学と近代芸術の歴史学は、収集という行為のなかに、西洋的主体性の一形態と、変化する強力な制度的諸行為のセットを、見てとる必要がある。(博物館・美術館に限らず)コレクションの歴史は、人類学と近代芸術を発明した社会集団がエキゾティックな物、事実、意味をいかにして領有(appropriate)したのかを理解するうえで中心をなす。

「領有」が appropriate の訳語です。 「物、事実、意味をいかにして領有したのか」とあり、「物」は文字通りの収集で、「事実」は民族誌の形成などだとおもいます。

添付のダイヤグラムは、クリフォードの考える西洋社会におけるモノの分類システムですが、「エキゾティックなモノ」を、この分類システムのなかに恣意的な操作によって配置する過程じたいを、「領有」と呼んでいるようにおもいます。

精読できていないので、強い確信があるわけではないのですが…。

ほかの「領有」の用法では、以下のようなものもあります。

機略縦横の北米先住民の集団は、西洋の博物館を領有することさえありうるだろう––また別のヨーロッパ的制度である「部族」(という観念)を我がものとしてきたように。

ここでは、先住民側が植民者のシステムを利用すること(たぶん博物館をジャックすること)を「領有」と呼んでいます。西洋人が書いた民族誌にあらわれた自民俗の記述から伝統を掘り起こすことも「領有」として扱われています。

訳語もそうですが、クリフォードは appropriation を単純な「盗用」とは考えていないとおもいます。

cultural appropriation を「文化の盗用」と訳すのも、そもそも意味が強すぎる気がする。

@BLUE_PANOPTICON ある民族が他の民族のモノや文化を「自分のものにする」ことですね。マジョリティ側からマイノリティの搾取として発生しやすいのは事実だとおもいますが、appropriation の例に先住民のインディアンが博物館(西洋の文化)を利用して民族的アイデンティティを作りだすことを挙げていたり、一方向的に発生するものだと考えているわけではなさそうです。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

いま「文化盗用」と呼ばれている事象、文化的背景を知らずに表面的に拝借することなども含まれてしまう気がするけど、文化的な意味がスポイルされることが問題であって appropriate されることが問題なのではない気はする。

寿司がカリフォルニアロールになっても何もスポイルされない。

サイードが述べるオリエンタリズムやクリフォードが言う人類学や美術史学による appropriation はなにかしら組織だった活動として把握されているもので、英語圏で Cultural appropriation がどのような概念として把握されているのかわからないけど、サイードやクリフォード的にはやっぱり制度的な我有化について扱う必要があるんじゃないかとおもう。制度の境界が難しすぎるけど...。

ラスタファリ信仰とか、キリスト教を転用した信仰形態だけど、これもキリスト教のcultural appropriationといえるもので、じゃあここに倫理的問題があるのかというと、一部の人にとっては問題だろうけど、そんなに問題があるわけがない。

そうすると、この概念だけだと言えることが少ないわけだから、植民地主義という背景を持たせないと意味をもたない概念で、cultural appropriationは植民地主義における統治の技術である、とまで言う必要がある。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

「処理水放出の安全性に異を唱えるのは科学的に誤っている」かどうかに関わらず、それが社会に説明されるときに当然納得いくかいかないかは独立事象として存在しているでしょ。人間がつねに「科学的に」コミュニケーションするわけがないことなんて説明するまでもないのだけど。それを、「科学的コミュニケーションが成立することを前提として議論をする」のが「トランスサイエンスの問題だ」とか宣っているのは、ふつうに考えてそんな意味のない話はない。

J-STAGE Articles - トランスサイエンス概念をつくりなおす https://doi.org/10.4216/jpssj.54.1_85-1

科学技術社会論の旗手であるジャサノフは、社会構成主義の立場からトランスサイエンス概念を検討したことがある(Jasanoff, 1987)。彼女の指摘の要点は、科学技術をめぐる論争にトランスサイエンス概念が導入されることで、科学の領域とラベル付けされた事柄については科学者の特権が維持され、トランスサイエンスの領域とされた事柄については政策に関係するアクターが権利を得るということである。つまり、科学の境界をめぐる言説が、アクター間の権力配分や利害調整として機能しているというのだ。

男女差に触れたいわけではないけど、キクマコが有害な言説を「科学的言説」として垂れながしているのを見ると、ミソジニーといわざるを得ない

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ルビーオンレールズのテスト、依存が複雑すぎて、そもそもいままでなぜテストがfailしなかったのかすらわからない

うおおテスト動かねぇモックでダミーレスポンス返せないと無理いままでどうやってテスト通ってたんだこれってなってたのが、適当にオープンクラスで解決できてしまうので ruby すごい

Twitterの炎上っぽい話を見ていると、「批判している私は論理的だが批判されている側は非論理的(感情的)」というパターンが短期間で繰り返されていて、自分を「論理的」だとおもいこんでいる人たちがこんなにたくさんいるんだ!という新鮮な気持ちになる(ならないが)。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

「感情的」より「論理的」のほうが価値があると感じられるのは、身も蓋もない事言うけど「頭がいい」ことに価値があるとみなされる社会だからだと思う。「頭がいい」ことに価値があるわけじゃなくて「価値があると見做されている」なんだけど。