このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ウェブサイト

https://mrmts.com

2025年断酒・ストレッチ記録

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i8IDRQNzp7hGpoYc1VZwCccrA5GHUimhU0sD_ejkZpA/edit?usp=sharing

この本で生殖補助医療の倫理学について書いています。https://amzn.to/3Z0JZfo

近年は小児の身体拘束について研究しています。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

勢いで質問して、勢いでnoteにまとめたのだけど、よければご覧ください。

RT: 「パワハラと言っても過言ではない」は「パワハラがあった」と同じ意味なのかどうかChatGPTに確認してみた。|mrmts #note https://note.com/mrmts/n/n579121399e35

午前中は専門学校の講師会議。カフェで2時間ちょっと作業をして帰宅。これから某学会の会誌の編集作業(「学会誌」ではなく「学会の会誌」ということみたいなんだけど、私もその違いがよくわかっていない)。

先週自転車を買ったので、気まぐれで資さんうどん尼崎浜小学校前店に来てみた。ちょうど1年前の2024年2月28日に兵庫県に初出店した北九州発祥のうどん屋さんで、今はすかいらーくグループの傘下に加わっている。

できた当初は話題になって並んでいるというのを何かの記事で読んだけど、郊外で、出店して1年も経つのになんでこんなに人が並んでいるのだろう。隠れていて見えない人もいるけど、ざっと見える範囲で数えただけで30人も並んでいる。

何日か前に、すかいらーくグループになってからおだしの味が変わったという記事を読んだのだけど、実際どうなんだろう。

日経新聞は下記の点にちゃんと触れていてえらい。というか、これが当たり前のことなんだけど、当たり前が当たり前でなくなっているところが、深刻な状況。

「2月28日の米ウクライナ首脳会談で、トランプ大統領がゼレンスキー大統領の服装をやゆする場面があった。〔中略〕『親トランプ』の米記者は『なぜ米国最高の執務室でスーツを着ないのか。スーツは持っているか』とからかうようにゼレンスキー氏に質問。〔中略〕トランプ氏支持者の一部には、侵攻したロシアの責任を棚に上げ、米国から支援を受けるウクライナをたたく傾向がある。トランプ氏に接近している実業家のイーロン・マスク氏はTシャツにジャケット姿でたびたび大統領執務室を訪れるが、服装を批判されることはない。」

RT: トランプ氏、ゼレンスキー氏の服装やゆ 米記者も加担 - 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB0129B0R00C25A3000000/

『あずまんが大王』が完結してから23年の時を経てkindle版として登場したそうで。kindle unlimitedにも全4巻入っている。購入しても1巻あたり100円みたい。コミックを持っていたのだけど、中津ぱぶり家を閉じるときに処分しちゃったかしら。なんだかそんな気がする。

あずまきよひこさんって『よつばと!』と同じ作者なんだなあ。こっちは読んだことないけど。

ネーゲルの『利他主義の可能性』って昨年翻訳が出ていたんだったか。こういうのって書誌情報で訳者の名前もちゃんと出すべきだと思うんだよなあ。ネットで検索すれば訳者が個人で業績として公表しているものはちらほら見つかるけど、出版社や書籍の販売をしているサイトを確認しても訳者はわからない。

RT: トマス・ネーゲル(蔵田伸雄監訳)『利他主義の可能性(双書現代倫理学 8)』勁草書房、2024年 https://amzn.to/3DeB7NG

スクラップ。#scrap

RT: 久々の新薬承認に早期発見への研究… 難病ALS治療の最新事情 | 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20250301/k00/00m/040/148000c

こないだはあくまで清風堂書店についての投稿だったので、そこがぼやけないようにあえて書かなかったけど、あのあと、今月の文学カフェで語り合う

・オルガ・トカルチュク(小椋彩訳)『昼の家、夜の家』白水社、2010年

を探しに堂島のジュンク堂書店に行き、残ながらその本は在庫がなかったのだけど、ついでに下記の2冊を買って帰った。

・藤井太洋『マン・カインド』早川書房、2024年(清風堂書店で探したけど見つからず)

・山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年

『フェイクニュースを哲学する』はとても気になっていたのだけど、みんなが感じていることをきちんと言語化して整理してくれていて、まさに哲学者の仕事という感じ。まだ最初の方しか読んでいないけどすごくいい本。このあと続けるけど、まずは報道特集のアフタートークを聴いてもらいたい。時間のない人は日下部正樹キャスターの8分18秒からの話を聴くといい。

RT: Ep.9 兵庫県知事選で拡散した誹謗中傷 “オールドメディア”の課題とは【報道特集】ホウトクノート https://youtu.be/MdpPHMe8h8Q

昼ごはんを食べにいったん帰るべし。「いたん帰る」と言うか、昼ごはんを食べたあとは家で仕事する。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』の次の箇所なんかはいままさに兵庫県で起こっていることだし、世界で起こっていることよね。

「このようなでたらめなフェイクニュースの典型例は、2016年のアメリカ合国大統領選挙の前にマケドニアのティーンエイジャーたちが流した情報にみることができる。その情報のほとんどは虚偽であったが、のちのインタビューのなかで彼らは、自分たちの報道が真実であるか、虚偽であるかには何の関心も抱いていなかったことを明らかにした。彼らは結果として多くの偽なる情報を発信していたが、その目的は閲覧者や視聴者を欺くことではなかった。人々にできるだけそのサイトを多くクリックさせ、広告収入によって多くのお金を生み出すことであった。彼らにとっては、情報が正しいかどうか、それによって人々が何をじることになるかは、どうでもよいことであった。」(4-5頁)

フェイクニュースに対処するためには、フェイクニュースを流す人たちがどういう理由、どういう意図でフェイクニュースを流すのかをきちんと分析して把握しておかないとね。

「誰それって不倫してたんでしょ?!」とか「クーデターを起こそうとしていたんでしょ?!」みたいな下世話なゴシップに飛びつく人間に対しては、その情報が真実であるかどうかなんて関係ないし、それがデマやフェイクニュースであるかどうかも、悪意のある発信者が発信したものかどうかも重要ではないのよね、結局のところ。そもそもこうした下世話なものに飛びつかない精神というのか知性というのか感性というのかを養う必要があるのだろうけど、それができていたら苦労しないわよね。ほんま、頭が痛い話だわ。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年を読んでいる。

7頁、フェイクニュースの定義が困難だという文脈でウィトゲンシュタインの家族的類似性が出てきた。いかにも哲学者らしい。

8頁では直接の言及はないもののサールの間接発話行為ないしオースティンの発話内行為について。『枕草子』で中宮定子が清少納言に「香炉峰の雪いかならむ」と言ったら清少納言が御簾を上げるというやつやね。

amzn.to/4bpvlWn

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年を読んでいる。

9-13頁でフェイクニュースの何が問題なのかについて4つの指摘。すなわち、(1)「真実ではない情報が広まることで、実際の被害が生じる」こと、(2)「他者への信頼、とりわけ従来の知的権威への信頼が損なわれる」こと、(3)民主的な社会における意思決定の正当性が損なわれてしまう」こと、そして(4)「人々が真理への関心を失っていく」こと。

で、「嘘をつく人とでたらめをいう言う人では、後者のほうがより問題が大きい」(12頁)と。なぜなら、嘘をつく人はそれがばれそうになると取り繕うけど、でたらめを言う人はそんなこと気にもかけないから。つまり同じゲームの土俵に乗っておらず〈無敵状態〉だと。

amzn.to/4bpvlWn

16-18頁でなぜ私たちが真理を気にかけるべきなのかについて。著者の言い方としては「真理を気にかけることの価値」なんだけど、マイケル・リンチという科学論の専門家による知的な真摯さ(intellectual integrity)と知的な徳(intellectual virtue)をという概念を手がかりに説明される。

正直、私は徳の話には心が動かされないし、でたらめを言う人やそれに向かう人が知的な徳に魅力を感じるとも思えないんだけどなあ。とりあえず、ここまで序文。

Michael P. Lynch, "True To Life: Why Truth Matters", Bradford Books, 2004.

https://amzn.to/3DfmM3x

3月8日(土)11時から17時まで、大阪府猪名川町の畑で菊芋掘りのイベントをやります。また、4月から畑を一緒にやりたいという人を募集しています(イベントも4月からの畑も全部無料です)。

菊芋掘りイベントの参加だけでもいいですし、畑をやることに興味があると言う方はその下見も兼ねていかがでしょうか?

みなさんの都合のいい時間に参加してもらえたら大丈夫です。私は13時から15じぐらいのあいだに畑に行こうかなと思っています。初めての方で畑までたどり着けるかどうか不安という方は、時間を合わせられるようでしたら日生中央駅から一緒に歩いて行きましょう。Googleマップによると徒歩17分です。

詳細は下記Facebookページにありますが、私に直接尋ねていただいても結構です。わからないことや興味があるという方は、お気軽にコメントなりDMなりでご連絡下さい。

第1章。リアルとネットとどっちの情報が信頼できるんやろねという話からスタート。

ネットの情報は信頼できないっていう人がいるけど、そんなリアルの情報も信用できるんかなあと。母数が大きいからどっちがどっちとかわからんよねと。ほんで、私たちは知覚はそれなりに信頼してるよねと。まあ、それも疑うデカルトとかっていう哲学者もおったりするんやけどと。以上が20-23頁ぐらい。

23頁からは不可謬主義とか可謬主義の話。証言の認識論が24頁で出てきて、25頁から還元主義、26頁から29頁までは非還元主義の話。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 amzn.to/4bpvlWn

30頁、カントの自分で考えなあかんよって話から、子どもはそうはいかんよねと。じゃあ大人はやっぱり自分の頭で考えなあかんのかていうと、そうでない考え方もできるよねと、行きつ戻りつ。ちゃんと確認もせんと人のことを信じるのは軽信(gullibility)とのそしりを免れませぬぞっというのが、31-32頁。

証言を信じるための条件について、26頁で紹介された一致条件とは別にふたつの条件がエリザベス・フリッカーを手がかりに紹介され、ひとつは誠実性条件、いまひとつは能力条件。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 amzn.to/4bpvlWn

36-40頁、ネット空間の人格の同一性について。そもそも人格の同一性とはってところから、デレク・パーフィットの「心理的連結性」が紹介され、ジョン・ロックについても触れられる。ネットではそうした意味で連続性を担保することが難しいよねと。

この直前、34-35頁でモニタリングの話が出ていたのだけど、それもネット空間では難しい。そこで動機を考えましょうというのが40頁からの話。

動機については、政治的な動機、経済的な動機、面白がらせたいという動機について説明される。

ちなみに、モニタリングについてはあえて取り上げなかったけど、リアル空間でもあてにならないからね。「挙動不審であやしいからこいつが犯人に違いない」とかいって罪のない人を捕まえてえん罪を生み出すのも、自信満々に話すほら吹きを信じてしまうのも、「ひとりぼっちでしたあ」とか言いながらお辞儀をする人を「こんなお辞儀がきれいな人が嘘をつくはずはない、悪いことをするはずはない」という信念を形成するのも、ぜんぶモニタリンングをふまえてのことだからね。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年

先の動機についての記述が40-43頁。44頁で「評価可能な能力条件」とは何かについて説明。その人の経歴とか所属はあてになるよねと。でも、ネットだとそんなのわからないし、本人がそう偽っているだけかもしれないし、本人の発言がもっともらしくても、誰かの言ったこと書いたことを転載しているだけかもしれないし、検証にも限界があるよねと。

次のところは少し長くなるので、いったんここで区切る。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 amzn.to/4bpvlWn

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

今日は朝から神戸の病院で、いま診察が終わったところ。今日はお薬を受け取ってお会計が済むのは15時前になるかなあ。家に帰ったら夕方で1日がかり。

ということで、IKEA神戸で昼飲み。

斎藤元彦氏、折田楓氏に対する本格的な捜査は、ふつうに考えたら百条委員会の報告書が公表されてからだろうし、もうちょっと言えば第三者委員会も立ち上がっているからその報告書が公表されてからよね。みんなじりじりしているだろうけど、現状の世の中の仕組みというのはそういうもの。いいか悪いかは別として。

いきなりの斎藤氏の逮捕は難しかろうから、大きな流れがどうなるかの1つ目の分岐点は、折田氏の捜査がどこまで進んでいるかによるよね。すでに世間的にも明らかになっている程度のことであれば、書類送検からの起訴で、前にも書いたとおり最高裁まで引っ張られて知事の座に居座られるという可能性が高い。そのあいだの兵庫県政は文字どおり地獄だろう。

まあ、百条委員会の調査結果が報告されれば、議会は普通に考えれば再度の不信任案を出さないというわけにはいかないだろうけど、問題は維新。まずは岸口実県議と増山誠県議の辞職勧告が先で、その先にどうなるかが大きな鍵を握ることになる。

直前の案内になって恐縮ですが、次回の古典ギリシア語読書会、プルタルコス『モラリア』の『食卓歓談集』は、本日、2025年3月3日(月)20時からZoomにて。範囲は613D、 "εκεῖναι μὲν γὰρ αὐτὸν" から。

興味のある方はお気軽にご連絡ください。今は社会人3人で細々と亀の歩みでやっています。学生も社会人もどなたでも歓迎です。

4月からはラテン語文法の勉強会も予定しています。テキストは泉井久之助『ラテン広文典』です。こちらも、興味のある方はお気軽にご連絡ください。

次回の古典ギリシア語読書会、プルタルコス『モラリア』の『食卓歓談集』は、2025年3月10日(月)20時からZoomにて。範囲は613F、 "οὕτω δὴ καὶ φιλόσοφος ἀνὴρ" から。

興味のある方はお気軽にご連絡ください。今は社会人3人で細々と亀の歩みでやっています。学生も社会人もどなたでも歓迎です。

4月からはラテン語文法の勉強会も予定しています。テキストは泉井久之助『ラテン広文典』です。こちらも、興味のある方はお気軽にご連絡ください。

地方では駅の無人化がかなり進んでいるけど、都市部でも駅員の数がかなり減ってきているのを肌身で感じるよね。

JRも私鉄もそうだし、大阪メトロなんかもそう。いままで複数の改札口に駅員がいたものが、今では1つの改札口にしか駅員がいないとか、その1つですら普段はガラス扉とカーテンが閉められていて、呼び出さないと出てこない状態。トラブルで駅員を呼んでも「トラブルには慣れてます!焦りません、走りません!」ばりに、背筋を伸ばしてゆっくり歩いて現場に向かってくる駅員も見かけるよね。

JR大阪駅でさえ御堂筋南口はシャッター下ろして無人だしね(何年か前までは改札機の向こう側にある御堂筋北口が閉じていたのだけど、いまはそっちが開いてて南口が閉まっている)。ほんま、終わってると思うわ。

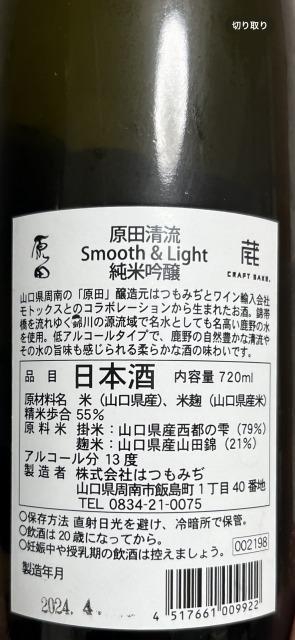

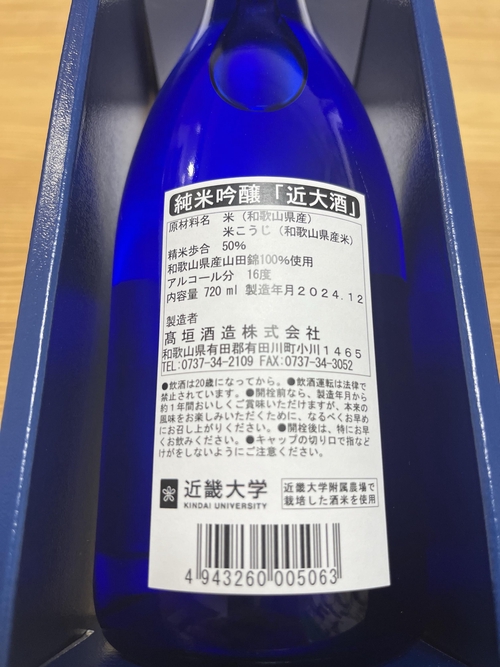

昨年末に買って年明けに飲んだ「原田清流 Smooth & Light 純米吟醸」をみたまり酒店で先週金曜日に再度購入していま飲んでいる。

おいしいのはおいしいのだけど、1回目に購入して飲んだときのような感動がない。たんに新鮮さがなくなっただけなのかなあとも思ったけど、今回撮影したラベルを1月に撮影したラベルと見比べてみたら、製造年月が違うのでやっぱり2024年4月製造のものが神ボトルだったのかな。まあ、今回買ったものもふつうにうまいけど。

@Panda まあ、日本酒はだいたいそんなもんですよ。酒米を酒蔵が目の前の畑で作っていたりもしますし、ワインみたいにどこの畑の酒米で作ったお酒なのかということで「テロワール」を称して出しているものなんかもあったりします。

髙橋由典『社会学講義――感情論の視点』世界思想社、1999年

https://amzn.to/3QEZHun

いつどこで買ったのかわからない本で本棚の肥やしになっていた。ぱらぱらめくってみたけどぴんと来なかったので一生読むことはないだろうなと判断し、処分することにした。

@Panda たしかに、ラベルにはあまり書かれてはいないですよね。大手はどうかわかりませんが、全体として見たら多くの酒蔵は地元の酒米を使っているようなイメージを勝手に持っています。

個人的には山口県のお酒と島根県のお酒はおいしいなと思うものが多いのですが、最近話題になった島根県の赤名酒造しかり、けっこう香ばしいのですよねえ、山口県と島根県の酒造メーカーって。

正式な邦題が決まっているわけではなかったけど、そのまま訳すと『ブラック・ボックス・ダイヤリー』ではなくて『ブラック・ボックス・ダイアリーズ』でした。

"Black Box Diaries"(日本語の記事では『ブラック・ボックス・ダイアリーズ』と報じられている)について、備忘録的に関連する記事をスクラップしていく。まだ十分ではないにせよ、ある程度情報が出てきたのと、それにともない特定の論点の特定の立場にだけ立ったものではない記事が出てくるようになったので。

RT: 『ブラック・ボックス・ダイアリーズ』で交錯する視点──伊藤詩織監督の「表現」と法律家の「倫理」の相克(松谷創一郎)

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/5328ad5530647baf83dbbe4b29ea6344c8c92b6e

"Black Box Diaries"(日本語の記事では『ブラック・ボックス・ダイアリーズ』と報じられている)について。

森達也さんの意見も知りたいなと思っていたところ、昨日、ようやく記事になっていた。アカデミー賞受賞作品の発表というのもひとつの区切りだったのだろうか。私にとってはひとつの区切りであったのだけど、この記事もそうだったのか、たまたまだったのか。

ドキュメンタリーとジャーナリズムの混同は本当にそのとおりで、伊藤詩織さんがどうかということだけでなく、彼女やその作品に対していろいろな批判される中で、これらが整理されることなく混同され、ごちゃまぜの状態で何を批判しているのかわからないような批判があふれていたことに私はものすごい違和感と気持ち悪さを感じていたので、そのことをきちんと正面から指摘してくれる人がいてよかったなと。

RT: 「浅い」主張ばかり...伊藤詩織の映画『Black Box Diaries』論争に欠けている「本当の問題」 https://www.newsweekjapan.jp/stories/culture/2025/03/539790.php

"Black Box Diaries"(日本語の記事では『ブラック・ボックス・ダイアリーズ』と報じられている)について。

こちらはミキ・デザキ監督の記事。少し前に読んだものなので、いまこの場で要点をかいつまんで要約することはできないけど、ドキュメンタリーを撮る監督として大事な証言のひとつだなと思ったもの。

RT: 映画『BLACK BOX DIARIES』で今一番争点にすべきポイントは何か – 集英社新書プラス https://shinsho-plus.shueisha.co.jp/news/29572

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

45頁で「ネットの証言を取り巻く不透明さ」について。具体例として、訪問販売に来た人が言っていること(いわゆる営業トーク)と鉄会社の駅員が言っていること(これはどういう状況の何を想定しているのかは不明だけど)とでは、動機やその人に入手可能な情報とかいろいろ違うし、そういうものとして私たちは受け取るよねと。以下、引用が長くて500字に収まりきらなかったので、もう一度ここで区切る。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/3DfmM3x

「駅員の証言に対しては「その証言を疑う積極的な理由が存在しない限りは、その証言をまずは信じる」という〈証言だけで十分派〉の態度をとる理由が存在するのに対して、訪問販売員に対しては、「その証言を信じる積極的な理由がない限り、その証言を信じることをまずは留保する」という〈証言だけでは不十分派〉の態度をとる理由が存在する。/しかしネット上の証言の場合は、自分が置かれているのがこのどちらの状況により近いのかが不透明である。それゆえ、まずは証言者と自分を取り巻く状況を一歩引いた視点から確認してみる必要がある。たとえば、大きな選挙を目前に控えていないか、経済的な利益と結びついていないか、フィクションの可能性はないか、等々の状況を見極めたうえで、その情報が間違っていた場合のリスクも勘案しながら、証言を信じるためのハードルをみずから上げ下げする。こうしてその証言を信じてよいかどうかをきめ細かく判断していく必要がある」(45-6頁)

んー、自分ではそうしているつもりになってデマを真なる情報だと妄信し、拡散する人がいるから困ってるのよなあ。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』

46-47頁でS. バーネッカーのニュース断ちについて。ファーストネームの"S"は"Sven"なんだけど「スヴェン」と発音するのかな?本人か本人を知る人に確認しないとわからないよね。

バーネッカーは哲学者で、こちらの「ニュース断ち」は"news abstinence"の訳なんだけど、ほかにも自己啓発系のビジネス書を出しているロルフ・ドベリの「ニュース断ち」というのもあるらしく、こちらの原語は"news diet"みたい。

ほんま、私もニュース断ちしたいわ。したいけど、ここが『フェイクニュースを哲学する』でも問題になっている知的な真摯さというのか知的な徳の部分よね。私は徳の話には魅力を感じないし、それを理由として何かを動機づけされることもないけど。

苦しんでいる人びとがいることに無関心になり自己利益だけを求めるんだったら、それこそニュース断ちをして自己啓発本を読んでたらいいのよね。SNSにでたらめな情報を流して差別とヘイトをばら撒いていたらいいわけで。だって差別をすれば儲かるんだし。でもさすがにそれは私にはできないなあ。

いま地元の図書館がいつできたんだったか、確か中学校1年生のときだったよなあと思って調べてみたらそのとおりだった。

1990年8月にコスメイト行橋という複合文化施設が市にできたのだけど、校区外だったし親も本を読む習慣がなかったので、高校を卒業するまで利用することはなかったと思う。

私が言いたいのはそこではなくて、私が中学1年生になるまで私の生まれ育った街には図書館がなかったということなのよね。いや、この施設に入る前にもどこかにあったのかもしれないけど、少なくとも上記の年月を確認した市のウェブサイトの「行橋市の歴史年表」にはその記述はないし、当時「図書館ができた」という言い方を同級生がしていたのをものすごく印象に覚えているので、きっとこれ以前に図書館はなかったのではないかと思っている。いつか帰省したときに『行橋市史』を確認してみたいとは思うけど(もしTSUTAYA図書館みたいに廃棄処分にされていなかったら)。

RT: 図書館がなくなる…突然の表明、厳しい懐事情 問われる「公共とは」:朝日新聞 https://www.asahi.com/articles/AST2X11QHT2XOXIE01LM.html

ちなみに、コスメイト行橋はいまもあるみたいだけど、図書館は2020年4月に教育文化施設「リブリオ行橋」に移転している。こちら、PFI方式で運営業務に関しては株式会社図書館流通センターと株式会社テノ.サポートが行なっているようだ。

図書館はちゃんと自治体が責任をもって運営せなあかんよ。

RT: リブリオ行橋「この施設について」 https://www.librio.jp/business/

ここから第2章「うわさは信じてよいものか」について。

50頁で取り付け騒ぎに発展した豊川信用金庫事件。51-53頁で本書におけるうわさとデマの定義について。

うわさはあてにならないと言いたくなる例として54頁からオルポートの実験について。

56頁からはコーディの反論。参考文献は、『いま何を信じるべきか――現代的問題への認識論の応用』で、翻訳はない。原著は下記。

"What To Believe Now - Applying Epistemology to Contemporary Issues" https://amzn.to/3D2IYOw

オルポートの実験と私たちがうわさを聞く状況との違いについてコーディが指摘する4つの点が紹介される(56-60頁)。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4i3Hoee

1つ目は事前知識の有無。じっさいのうわさではうわさを聞く人の側に事前知識があるよってことなんだけど、現実であれネット空間であれ「マスコミは斎藤知事をいじめてた」「百条委員会は斎藤知事を陥れるために組織された」みたいなのが事前知識になる人たちが少なからずいるから、うわさについて「事前知識や常識をもとに、どのくらいありえそうかを判断することは可能であろう」(57頁)とならんよね。

2つ目はうわさを伝え合う人間同士の関係性。これも「立花さんだから信用できる」ってなるわけで「その人物についての知識をもとにうわさを信頼してよいか考えることもできる」(58頁)というのも疑問。

3つ目はうわさの伝え方。オルポートの実験は断定表現が被験者に伝えられていたけど実際に私たちがうわさを聞く状況では「らしい」「本当かどうかはわからないけど」「あくまでも聞いた話だけど」などの表現が使われるので「これらの表現をもとに、その情報がどの程度確からしいのかを判断することができる」(59頁)と。しかしながら、たとえば立花孝志氏なんかはこのまんまの表現を多用するけど、それを受け取る人たちは一次伝達の時点で「この表現がとれて」(58頁)断定として拡散しているので、この点も疑問よね。

4つ目は、現実の状況では異なる情報源が存在するということ。現実には複数の情報源にあたってうわさの信頼性を確認できるというのだけど、著者自身が「複数の情報」と「複数の情報源」は違うということで説明しているとおり(59-60頁)、上記のようにデマを拡散する人らってこれらを混同して区別をつけられない人らばかりだから、この点も現実の話をするならばあまり意味がないのよね。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4i3Hoee

この「複数の情報」と「複数の情報源」の違い(59-60頁)については、私も授業で必ず説明をするようにしているんだけど、それでも「ただひとつの情報だけを鵜呑みにするのではなくて、いろいろな〈情報〉を調べて自分の頭で考える」みたいなって、ぜんぜん伝わらないのよね。かなりの時間を割いて具体例も交えながら説明しているのだけど。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4i3Hoee

60頁の末から判断を留保する意味について。61頁でピュロン派の懐疑主義、正誤の判断を停止することとしてエポケーに言及。

まあ、これができれば苦労はしないけど、集団や社会としてこれができない人たちが多くいるから問題が生じるのよね。伊藤詩織監督の"Black Box Diaries"(日本語の記事では『ブラック・ボックス・ダイアリーズ』と報じられている)についての不確か、不十分な情報しかない段階での憶測と断定に基づくうわさや論評もそうだけど、草津町長への虚偽の性被害告発について事実関係が明らかになっていない段階での断定的な非難や誹謗中傷なんかはまさにこれよね。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4i3Hoee

62頁の指摘「うわさが広まっていく過程は、オルポートの実験のような受動的な伝え手によって担われるだけではなく、知的に自律した伝え手が情報を批判的に吟味しながら媒介しうる。その過程を通じて情報の不足や不備が補われ、正確さがより増していくこともありうる。したがって、多くの人があいだに入るという事実はうわさを信頼できないものにするのではなく、むしろうわさの信頼性を増すものだと考えることができる」という指摘は重要な点だと思う。

ただ、「したがって」の前後は論理的につながらない。「正確さが増していくこともありうる」から「うわさの信頼性を増すものだと考えることができる」は直接は導き出せないから。また、知的に自律した人が少なければどうなるのかって話。

なお、いくつか前の投稿から『フェイクニュースを哲学する』のつもりで載せていたamazonのリンクがロルフ・ドベリ『NEWS DIET』のリンクに置き換わっていたので、この投稿から元に戻している。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年

https://amzn.to/3DfmM3x

63頁ではネット空間で「文脈の崩壊(context collapse)」が生じており、「文脈を共有しない者同士のコミュニケーションに様々な認識的な問題が生じる」というK. Frost-Arnoldの指摘を紹介。この問題の1つとして、前提知識が共有されていないことがあると。

この点は私もことあるごとに悩ましい問題だと感じていて、たとえば「マスゴミは何でこのことを報じないのか」みたいなものにもよく見られるよね。「なぜワクチンが危険なことをマスコミは報じないのか?」とか「なぜ西播磨元県民局長の怪文書が公益通報に当たらないという専門家の意見は紹介しないのか」とか。説明したところで通じないし、それゆえ説明する気も起きないよね。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年

https://amzn.to/3DfmM3x

64頁から、人間関係、「伝達者の顔が見えず、不透明になっていることも多い」(64頁)という話、文字数が限られたSNSなどのコミュニケーションでほんらい重要な「各照度を著す留保表現などは真っ先に省略される」(65頁)という話、アテンション・エコノミーの話、異なる情報源の話、コピペ(コピー&ペースト)、再投稿(re-posting)による拡散の話(66頁)などネット空間のうわさについての特徴が述べられている。

67-68頁で「ワンクリックで伝わる功と罪」という節。内容はそのまんま。68-70頁で「証言の保証説」という立場についての説明。要は、証言するってことは保証するってことで、責任を問われるよねという話。だけど、ネットではなかなかそれを問えない状況がある。ある人の行動としてSNSにおける「いいね」や再投稿が支持を意図しなくても、受け取る側がそのように受け取ってしまうこともある。再投稿におけるこのズレをR・リニが「歪んだ証言」(bent testimony)」と呼んでいるのだとか。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する』

https://amzn.to/3DfmM3x

70頁は再投稿によって参照先への信頼を「暗示的に伝え」ることになるという話。そして「その情報源の信頼性について誤った信念をもたらすリスクも存在する」(70頁)と。

確かにそういうこともあるだろうけど、再投稿が情報源の信頼を暗示するかどうかは文脈依存的よね。「大スポ」にこんなことが書いてあったとか、『ムー』にこんなことが書いてあったというとき、世のなかの大半の人は「相変わらずまた大スポが(ムー)がええ加減なこと書いてるのか」と受け取るだろうし。また、一部の人はそれと逆の受け取り方をするだろうし、たんに文脈依存的というだけでなく、再投稿という行為が情報源の信頼性についてどういう意味を成すのかというのは一意には定められないよね。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/3DfmM3x

70頁3行目の「その情報の正しさを保証する意図がないのであれば、そのことは明示すべきである」には違和感。ここの「べき」は「そっちの方がトラブルにならなくていいよ」という実践的な意味合いでしかなくて、道徳的・倫理的な規範とするには無理があるよね。71頁6-7行目「ネット上で再投稿をする場合にはこちらのリスクにも気を配る必要がある」と同じぐらいの意味だと理解。とすると、ここで「べき」を使うことに違和感があるよねと。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/3DfmM3x

72-74頁は、仮説推論(abduction)について説明した上で理解と納得の違いについて。ぼくらは信じたいものを信じる、信じたいように信じるみたいな話。腑に落ちるかどうか、納得するかどうか、自分のあらかじめ持っている先入見に合致するかどうかみたいなところで判断してるよね。みんなもっと哲学について学ぼう。人文学もだいじにしよう!

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/3DfmM3x

74-76頁は私たちの義憤とか公憤みたいな感情の正当化に関係してるよねって話。76-77頁はうわさでコミュニケーションできて人間関係がよくなったり保たれたりするよねって話。

78頁でJ. S. ミルの紹介。「わいせつ表現、ヘイトスピーチ、プライバシーの侵害」なんかは表現の自由で問題になるけどp、それにはちゃんと根拠があるよねと。で、J. S. ミルの『自由論』と「他者危害の原則」「愚行権」についての説明。

79-81頁でうわさを楽しむ条件について。ネット空間のうわさは「デジタルタトゥー」として刻まれて残り続けるし、「うわさがデマだと確定したあとでさえも、被害者を苦しめ続けることになる」(80頁)ということと、ネット上のうわさはどこまで影響するか「拡散範囲の予測不可能性」(80頁)があるという説明。

第2章はここまで。メモを投稿しながら読むの、疲れてきた。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/3DfmM3x

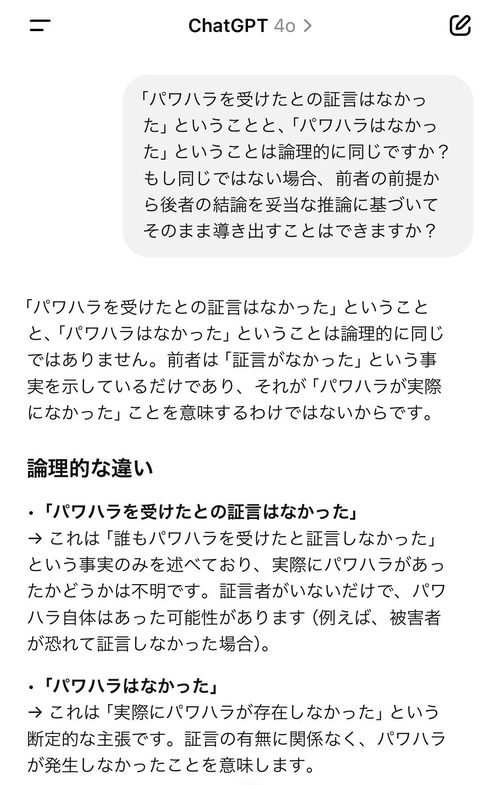

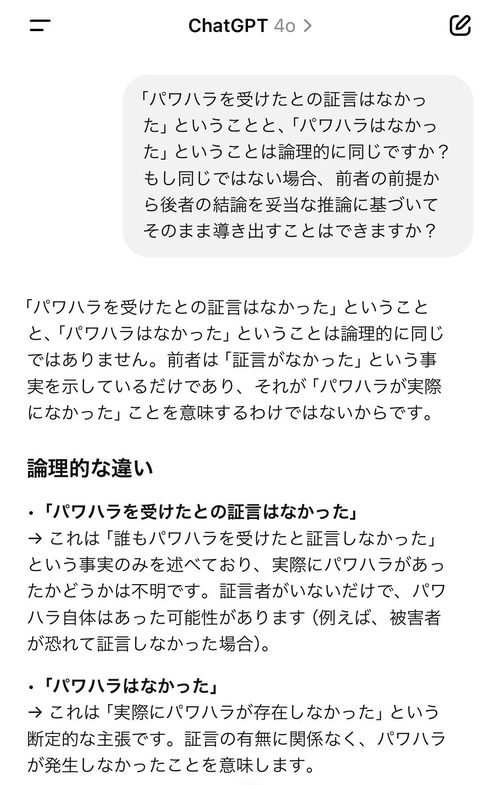

このスレッドの5つ前の投稿と10個前の投稿に関連する話。案の定、昨日の兵庫県百条委員会で奥谷謙一委員長が読み上げた調査報告書(案)の総括部分「知事のパワーハラスメントについては、パワハラを受けたとの証言はなかった」を取り上げて、嬉々として「パワハラはなかった」とSNSに投稿したりそれを拡散したりしている人たちがいますね。

省略にもいろいろあるけど、たとえば「パワハラを受けたとの証言はなかった」の「を受けたとの証言」の部分を取り除けば「パワハラはなかった」という表現になる。とはいえ、この2つの意味はまったく違う。

同性愛者/ユダヤ人/キリスト教徒がひどく迫害されている世の中にあって虚偽の証言したことがわかれば命に関わるような状況で、誰かに「お前は同性愛者か/ユダヤ人か/キリスト教徒か」と問われ「同性愛者/ユダヤ人/キリスト教徒であると証言する者はいなかった」場合に「同性愛者/ユダヤ人/キリスト教徒はいなかった」ことにはならないように、この2つの意味はまったく違う。

あまりにも単純明快、明晰判明なこと。またnoteにまとめるけど、ChatGPTに尋ねた結果も載せておく。

このスレッドの5つ前の投稿と10個前の投稿に関連する話。案の定、昨日の兵庫県百条委員会で奥谷謙一委員長が読み上げた調査報告書(案)の総括部分「知事のパワーハラスメントについては、パワハラを受けたとの証言はなかった」を取り上げて、嬉々として「パワハラはなかった」とSNSに投稿したりそれを拡散したりしている人たちがいますね。

省略にもいろいろあるけど、たとえば「パワハラを受けたとの証言はなかった」の「を受けたとの証言」の部分を取り除けば「パワハラはなかった」という表現になる。とはいえ、この2つの意味はまったく違う。

同性愛者/ユダヤ人/キリスト教徒がひどく迫害されている世の中にあって虚偽の証言したことがわかれば命に関わるような状況で、誰かに「お前は同性愛者か/ユダヤ人か/キリスト教徒か」と問われ「同性愛者/ユダヤ人/キリスト教徒であると証言する者はいなかった」場合に「同性愛者/ユダヤ人/キリスト教徒はいなかった」ことにはならないように、この2つの意味はまったく違う。

あまりにも単純明快、明晰判明なこと。またnoteにまとめるけど、ChatGPTに尋ねた結果も載せておく。

noteに記事を書きました。よければご覧ください。

RT: 「パワハラを受けたとの証言はなかった」は「パワハラはなかった」を意味するのかどうかChatGPTに聞いてみた|mrmts #note https://note.com/mrmts/n/n26d095603c0a

第3章「どの専門家を信じればよいのか」について。これもだいじなことよね。

84頁から専門家不信について。その原因の一端でもある御用学者について85頁で言及。行きつく先に地球平面接や地球温暖化否定論(気候変動否定論)があり、「これらの節の信奉者は、それぞれの分野において多くの専門家が言ってきたことや、あるいは既存の科学的な言説そのものを否定する」(85頁)と。

ここで、専門家を信じる人に対して次のように問われたら何と答えるかという問題提起。

「あなたのほうこそ、『専門家』と呼ばれる人たちを無条件に信じているに過ぎないのではないか。その人たちが言っていることを正しいといえる根拠をもっているのか」(85頁)

さあ、みなさんなら何と答えるだろう。

直したつもりになっていたAmazonのリンクが直っていなかった。というか、かなり最初の方から違った商品へのリンクになっていたようだ。今度こそ大丈夫なはず。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

86頁から「専門知についての3つの困難」という節。まずジョン・ハードウィグの論文を手がかりに「専門家(expert)に対する非専門家の信頼は必然的に無根拠なものにならざるをえない」という指摘を紹介。この論文は無料で読むことができる。

https://philarchive.org/rec/HARTRO-3

この点はまあそうだわね。それで3つの困難とは、(1)「専門家が結論を導く際に依拠している前提を非専門家が共有できていないこと」、(2)「専門家の論証を聞いても前提と結論のあいだの支持関係を非専門家が評価できないこと」、(3)「その論証に対する反証(証拠による反論)に非専門家は馴染みがないこと」である。(87頁)

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

では、非専門家は自ら専門知を身につけない限り専門家同士の主張が対立する場合にどちらの主張が信頼に足るものなのかどうか判断のしようがないのかといと、そうではないというアルヴィン・ゴールドマンの主張が88頁から紹介される。

ゴールドマンの論文も、登録さえすれば無料で読める。

https://philpapers.org/rec/GOLEWO

1つ目は論証の仕方について。これは私も授業で必ず説明するところ。ただ、90頁でも述べられているとおり、何が正当な根拠や反証なのかということが理解できなければ意味をなさないし、じっさい多くの人がその段階で困難を抱えているので、実感としてほとんど役に立たないのよね。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

2つ目は専門家の過去の証言の記録が参考になると言う話。(91-92頁)これは第1章の「一致条件」の専門家版だと。

ただ、著者も指摘するように、専門家の証言が専門的知識に関わるものであればあるほど「非専門家にはその過去の証言が正しかったのかどうかが判断できなくなっていく」(91頁)という問題があって、でたらめばっかり言ってる専門家がいたときに、証言の記録はものすごく積み上がるけど、これは専門家が信頼できることとは真逆の話よね。

そこで、専門家による予測とその結果を観察することで非専門家でも専門家の言っていることが信頼できるかどうか判断する材料が得られるという考え方が提示されるけど、ひとつには予測と結果のあいだに時間差があると、予測がでたらめであったとしてもそのことが証言の記録として実質的に積み上がっていかないという問題があるだろうし、もうひとつには、著者も指摘しているように予測と結果が非専門家にとってそんなにわかりやすいものばかりではないよねと。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

92-94頁で利害関心とバイアスについて。いわゆる利益相反(という表現は本書では使われていないけど)の話。御用学者についても言及(93頁)。これは第1章で見た「誠実性条件」の専門家版であると(94頁)。

この点についても、ほんらいこれらが意味するところと逆に理解ないし逆の使い方をする人が少なからずいるので、効果は疑わしいよね。

兵庫県百条委員会の調査で言えば、公益通報についての専門家の意見は軽視や無視をして、公益通報の専門家でもなければ斎藤知事を支援していた維新や統一教会と深いつながりのある利害関係者であるところの弁護士の意見をこそ採用すべきだという主張なんかがこれに該当するけど、そんな主張をする人に「利害関心とバイアス」の話をしても通じるはずがない。これはでたらめな情報を流す、内容の真偽はどうでもいい人の話ではなくて、本当に認知的にこういう理解をしている人の話として。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

同意する専門家の多さについてはどうかというのが94頁から。ゴールドマンのベイズ的アプローチを用いた説明を、のび太と武とスネ夫の例でわかりやすく解説してくれている。まあ、武がリーダー的存在のグルでスネ夫がそのフォロワーだったら、どれだけ武に賛同する人がいたとしてもそれは武の主張の信頼性を高めることにはならないよねって話。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

97-100頁で「信念形成ルートの独立性」について。これは第1章で言えば「複数の情報」ではなくて「複数の情報源」にもつながる話。

98-99頁で追試についての説明。いわゆる実験と観察、あるいは再現可能性の話。

専門家のあいだではこれで通じるけど、非専門家にはこのことを説明しても通じなかった具体的な事例がSTAP細胞の事件よね。

説明のための具体的な事例として「生物の起源を『聖書』の天地創造説に求める創造科学」と進化論が例に挙げられている。わかりやすい。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

100-101頁でメタ専門家の話。再試をしても同じやり方で確かめるのならその説を信じる根拠にならないよねという問題提起から。

これは、どうなんだろう。科学的実験の理論負荷性みたいな話にも関係思想なところだけど、まあ厳密に言えばその通りなんだけど、ここでの議論でそこまで厳密にこだわる実践的な意味があるのかどうかについては正直疑問。でも、まあとりあえずこの点については受け入れたとする。

そこで出てくるのがメタ専門家の話。同じ領域の専門家は、その筋の専門家の評価をするのに向いているというのだろうか、能力が高いというのだろうか、ともかく著者の言い方であれば「餅は餅屋に」というやつ。

ただ、この点について、専門家への不信を払しょくするという文脈で言えば効果は無いと私は思っていて、というのも、地球温暖化否定論者(気候変動否定論者)ってまさにそのメタ専門家をあやしんで否定的に評価するわけだから。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

101-104頁は「他の専門家による査定」について。専門家を自称していたらその人を専門家と見なしてよいのか、ゴールドマンが5つの根拠を挙げていると。

1つ目は、資格認定や学位。弁護士、医師みたいな資格であったり、博士といった学位であったり。

このあと「権威に訴える論証」への問い直しがなされる。これは誤謬推論の一種とされるものだけど「専門能力の証しのひとつである資格や学位という権威に訴えて、その分野のその人の発言を信じることには根拠があることになる」(103頁)と。

私はこれについても懐疑的。だって、その専門家が誠実であるかどうかは私たちにはわからないわけで、じっさい誠実ではないと思われる資格や学位をもった人が、それこそ御用学者のようにふるまう姿を私たちは少なからず目にしているから。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

もうひとつ。著者は学位と違って大学における職位としての「教授」という肩書は、ここに言う「専門家」とは異なると指摘する。それは、確かに大学が教員を採用するにあたっては「メタ専門家による査定が行なわれている場合も多いが、必ずしもそれは必要条件にはなってない」(104頁)からだと。

この指摘はそのとおりだと私も同意するのだけど、だとすると先ほどの資格や学位はどうなのかってことにも同様のことは言えるわけで、たとえば弁護士だって司法試験を経由せずになることができるし、学位だってその質がどこまで担保されているのかかなりあやしいものである。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

104頁からは査読について。学位といっても、それだけでは専門分野はわからないよねという話から、研究業績が参考になると。じゃあ研究業績って何でもありかと言えばそうではなくて、査読が学問の世界で確立されてきたんだよと。

査読も疑えるよねと。ここでSTAP細胞の話、ソーカル事件、不満研究事件についての言及。ただ、査読も完ぺきではないけど、それが間違っていたとなったら撤回されたり訂正されたりすると。そうやって信頼を気づいてきているんだみたいな話。

ここまでのところでフェイクニュースやデマとの絡みで言うならば、一般の人にそもそも査読なんてことなかなか通じないよなあと。査読と言ってもいろいろだし、専門分野にもよるところも大きいし。

そもそも、専門家不振で査読の有効性を認めない人にはこの話は通用しないよね。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

107-108頁は「認識の基礎としての制度」という節。けっきょく、資格、学位、査読と言った査定で「ある人の証言を信じるとすれば、それは単にその証言者を信頼しているだけでなく、その背景に存在し証言者の能力にお墨付きを与えている専門家集団やその差t芸制度をも信頼していることになる」(107頁)と。

これってでも、専門家に不信を抱いている人はまさにその専門家集団をこそ信用していないわけで、これはあまり意味のある主張のようには見えないのだけど、それは私が何か誤解をしているか見落としをしているのかな、きっと。

後半は社会認識論の話。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

108-111頁でここまでのまとめとそれを受けてどう考えるのかという話。

まず、これまで提示されたものが完璧でなくてもいいよねと。ぼくらは不可謬主義に立つのではなくて可謬主義に立つのだからと。

そう、ぼくらはそう。だけど、陰謀論者やうわさを信じてデマやフェイクニュースを流してしまう人、専門家に不信を抱いている人たちはどうなんだろう。

査読論文がたくさんある人とそうでない人、どちらも医学部の教授だけど、健康被害のリスクの疫学的研究を行ったことがない教授がタバコの副流煙についての害はないという主張と、この分野の研究を専門に行ってきた研究者による害はあるという主張のどちらがより信用できるかという話。

この109-111頁の記述は本当にその通りなんだけど、これが通用しない人がいるというか、これと全く逆のものを「より信頼がおける」と信じてやまない人がいるから困っているのよね。そうした人に対して、上記のようなことを説明しても効果は無いわけで。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

112-114頁は「知的な謙虚さ(intellectual humility)」について。

まず、私たちの社会が分業化しているということ。専門家も同様だと。

「それぞれの領域の知識を極めた専門家が存在しており、彼らはメタ専門家の査定をクリアして専門家として社会の中で認められている。/したがって、自分のよく知らないこれらの領域の知識に関して専門家に依存することは、正しい認識に至るための正しい方法となる」(112頁)というのは、「したがって」の前からあとにはそのままつながらないように思うのだけど。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

続いて、「ネットで少し調べて出てきた医学的な情報を信じて、医者の言う禁止事項を破ったり、処方された薬を飲まなかったりしたとすれば、その振舞いは『自分が専門家よりも薬についてよく知っている』と考える知的な傲慢さを表していることになる」として、知的な謙虚さの必要性が説かれる(113頁)。

知的な謙虚さの必要性には完全に同意だし、私も授業では必ずここに書かれているとおりの意味での知的な謙虚さの必要性について話すのだけど、それが学生に伝わっているかと言えば、ほとんどまったく伝わっていないというのが実感。

113頁の後半では、知的な謙虚さについてアリストテレスの中庸の徳のような説明。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

第3章の最期の節は「専門家への信頼は取り戻せるか」(114-116頁)。

これには驚いた。とてつもなく重要な個所。ここまでの私の疑問にほとんど答えるような内容になっている。さすがの一言。

115頁で「専門知の死」について言及。書いていることは本当にこのとおりだと思うのだけど(ぜひみなさんも本を買って読んでください)、状況はかなり深刻なところまで来ているよなというところ。著者ももちろんぜんぜん楽観はしていない。

第3章はここまで。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

第4章は「マスメディアはネットよりも信じられるのか」というタイトル。内容的にはメディアリテラシーの教科書に書いてあるようなこと。この章はこれまでのように細かくは取り上げないで、いくつかにしぼって引用しコメントを付す。長くなるのでいったんここで区切る。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

マスメディアのフィルタリング機能と両論併記の意義について。

次の箇所は、昨日の兵庫県議会で増山誠県議が百条委員会の報告書を採決することに対して行った反対討論にそのまま当てはまること。

「本当に反対の主張をすべて取り上げるべきなのだろうか。たとえば、地球が丸いという主張やナチスによりホロコーストが行われたという主張にさえも、反対意見は存在する。しかし、マスメディアは地球平面説の主張やホロコーストを否定する主張をも十分な時間や紙面を割いて伝えるべきなのだろうか。おそらく、そう考える人は少ないだろう。その理由は、地球球体説やホロコーストの存在はこれまで数多くの証拠によって支持されてきたのに対して、これらの主張はそうではないからである。にもかかわらず、同じだけの時間や紙面を割いてこれらを伝えることは、『その主張はまだ未決着で、同程度の確からしさをもって論争中の立場のひとつである』という間違ったメッセージを暗黙のうちに伝えることになってしまう」(135頁)

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

第4章の最後。146-147頁で「認知バブルに陥らないために」という節。ここまでフィルターバブルやエコーチェンバーについて説明され、それらがネット空間でなくても以前からあったこと、それでもネット空間の特性や固有の問題があることが説明されてきて、これらに伴う問題を「認知バブル」と呼ぶ。

で、何か解決策とか答えがあるのかと思いきや、お決まりの〈徳〉の話。ここでは「知的に公平な心(intellectual fair-mindedness)」が提示される。第3章もけっきょく「知的な謙虚さ」という徳の話だったんだよね。私も知的な謙虚さを重視する立場ではあるけど、それを徳という文脈の中では捉えたくないし、捉えてもいないのよね。

結局最後は〈徳〉頼みになるところが、個人的にはいまいちかなあと。

第4章はここまで。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

第5章「陰謀論は信じてはいけないのか」について。

151頁、カール・ポパー「社会の陰謀論」(1972年)とそれに対するチャールズ. ピグデンの批判を紹介。

陰謀論の定義に「否定的な価値評価」が含まれているよねというコーディの批判(153-154頁)と、その一例としてロブ・ブラザートンの定義(154頁)

155頁からは科学理論のように、否定的な価値評価を含まない陰謀論の定義の話。これって「仮説」と何が違うのだろう?

で、ここまでは陰謀論を消極的に擁護するという話だけど、もっと陰謀論の価値を接子y区的に評価しようというのが157頁からの「社会における開放性」という節。陰謀論で明らかになることや社会のチェック機能を果たしているという考え方の紹介。

それでも陰謀論は魔女狩りに近い状態ということで、コーディがそれをミランダイ・フリッカ―の「認識的不正義(epistemic injustice)」の一次例とみなしているという話。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

このあと160頁から、歴史学と心理学の陰謀論が取り上げられる。歴史学の陰謀論のところでは、呉座勇一氏の説明がしょうかいされるのだけど、「あえてここで呉座氏を出してきたな」という解釈を陰謀論とみなす陰謀論を陰謀論と見なす...みたいなことを考えてしまった。

心理学の陰謀論は162頁から。疑似科学の話にちかいなと思ったら、170頁以降で反証可能性の話がしっかり出てくる。

165頁から陰謀論は不合理だというカッサムの批判について。不合理な陰謀論の思弁的、逆張り、秘儀的、アマチュア的、前近代的な特徴についての説明。170頁では、カッサムが付け加える6つ目の特徴、自己封鎖性についても説明。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

170頁から陰謀論の反証不可能性の話なんだけど、これには理論内在的な意味と「陰謀論を信じると、その人を取り囲む人々との関係性が組み替えられていき、反証可能性が排除されるような社会的環境がつくりだされていく」(172頁)意味があると。

この後者のメカニズムについて「バウアマンらによる1次的意見と2次的意見の区別」(172頁)が紹介される。この172-174頁の記述はとてつもなく重要。いつか余裕があれば取り上げたいけど、ここはぜひ本書を買って読んでほしいところ。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

第5章の最後は、私たちが陰謀論にどう対処したらよいのかということ。まずはキャス・サンスティーンの「認知的潜入(cognitive infiltration)」に言及。ところがこれには問題があって有効かどうかわからない。そこでカッサムによる3つの対処法、反駁と暴露と教育が紹介される。

最後の教育は「通常の情報教育のようなものではなく、本書でたびたび言及してきた、より根本的な徳の教育である」(176頁)と。そして「陰謀論に対抗するために有効な徳として」カッサムが挙げているのは「開かれた心(open-mindedness)、批判的な思考(critical thinking)、証拠に対するリスペクトなど」であると。

開かれた心は「陰謀論を信じるほうへと働く可能性もある」(177頁)。結局どうしたらいいのかってことで「それぞれの徳を切り離して教えるのではなう、『徳の統一』を教育の目標とすることである(Annas 2011)」(177頁)というのが本章の結論。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年 https://amzn.to/4bpvlWn

第5章の結論も結局は徳の話か、というのが正直な感想。終章「真偽への関心は失われていくのか」はまとめとふりかえりのようなもの。最後は「即断せずに立ち止まって考えましょうや」といったところ。あとがきは読書案内と謝辞。そのあとに洋書を含めた参考文献がしっかり記されている。

ということで、山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年を読了。

来年度の教科書に指定したいなと思って猪田だけど、シラバスの入稿には間に合わなかった。もう少し早くに読めていたらよかtたのだけど、残念。とてもすばらしい本だった。

高校生や大学生にはぜひ読んでもらいたい1冊。もちろん、大人にも。余裕があれば、これまで書き散らしてきたことを整理してnoteか何かにまとめられたらなと。ま、こういう場合たいてい、そんな〈余裕〉はないのだけど。

これまで書き散らしてきた『フェイクニュースを哲学する』についての読書メモを、noteにまとめました。とおしで読むことができますので、よければご覧ください。

RT: 山田圭一『フェイクニュースを哲学する――何を信じるべきか』岩波新書、2024年の読書メモ|mrmts #note https://note.com/mrmts/n/n0fb90d458d8b

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

の投稿

gou@catodon.social

の投稿

gou@catodon.social

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

成績評価用の表計算、エクセルファイルの改良について。

結局、データ分析のところにも手を入れている。配列数式を使ってややこしかったところは、Excel2019以降 / Microsoft 365で使えるようになったというスピル配列関数を使ってすっきりさせた。

また、今回初めてマークシート式の試験問題を作成して試験を実施したのだけど(そうしてほしいという空気があり)、送られてきた採点結果に標本偏差値が採用されていたので(それにもかかわらず、標準偏差の欄には母標準偏差の値が記入されているという謎)、母集団偏差値に加えて標本偏差値も計算して表示するようにした。

あとはデータ入力をしていないときのエラー表示を回避する処理を行った。ここは成績評価に直接関わらないところなので、いちいい条件分岐で処理したりはしていなかったのだけど、この際だからやってしまった。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ここまでしているんだ。すごいなあ。

https://mastodon.social/@FreeBSDFoundation/114117577365621705

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

朝からオンラインで講師会議3時間。オンライン会議中に断続的にネットの接続が途絶え、たびたび退室することに。

昨日からネット接続の調子が悪いのは確認していたのだけど、J:COMに問い合わせたところ3月5日から建物内で障害が発生していて、本日11時にマンションの緊急メンテナンスを実施したとのこと。

障害・メンテナンス情報をウェブで確認しても情報はなく、チャットで問い合わせても情報はないと回答され、食い下がって確認すると一昨日から建物で障害が発生していたということと緊急メンテナンスを11時に実施していたということを認めた。なんと不誠実!

J:COMのネット接続は、昨年11月に契約をして1月下旬に障害があったばかり。そのときにも数日間ネットが使えない状態が続いており、こんな頻繁に障害を起こしネット接続ができなくなるインターネット・サービス・プロバイダーは、これまでISDN、ADSL、光ケーブルと四半世紀のあいだにさまざまなISPと契約してきた中で初めて。

J:COMのインターネット接続サービスを利用しているみなさんは、ネットの接続が途切れるようなことはありませんか?

次の投稿でアンケートを実施しています。よければご協力ください。

質問「J:COMのインターネット接続サービスを利用しているみなさんは、ネットの接続が途切れるようなことはありませんか?」

選択肢1「J:COMと契約したことがない」

選択肢2「接続が途切れることはまずない」

選択肢3「障害が途切れることがある」

また自宅のネット接続ができなくなっているのだけど、正午過ぎに届いた書類を返送さるために大阪駅前第一ビルの福山通運に持ち込んで、いまは大阪メトロ(旧大阪市営地下鉄)東梅田駅から守口駅へ向かっているところ。守口警察署でこないだ更新手続きをした運転免許証を受け取るため。できたら京阪守口市駅近くの尾道ラーメン山長で久しぶりにラーメンを食べたかった。

結局、J:COMのネット接続は訪問メンテナンスが必要ということになるのだろうけど、そのためにこのあと自宅に直帰するのも、再度問い合わせをするのも、訪問日時の予約をするのも、訪問受け入れのために部屋の掃除をするのも自宅で待機するのもものすごく負担。

今日はやんごとなくMARUZEN&ジュンク堂書店梅田店に行かなければならなかったので、たまたま目に留まった

近藤絢子『就職氷河期世代――データで読み解く所得・家族形成・格差』中公新書、2024年

を買ってきた。冒頭から違う。まえがきの1行目から違うよ。

「1990年代半ばから2000年代前半の、バブル景気崩壊後の経済低迷期に就職した『就職氷河期世代』は、若年期に良好な雇用機会に恵まれなかった結果、中年期に至る今も様々な問題を抱えている」(i頁)

でも私の読みがおかしいのかなあ。せっかくだからアンケートにしてみる。みなさんはこの文章をどう読みますか?

「バブル景気崩壊後の経済低迷期に就職した」は「就職氷河期世代」に対してどのような連体修飾用法ですか?

近藤絢子『就職氷河期世代――データで読み解く所得・家族形成・格差』中公新書、2024年について。

序章まで読んだ。就職氷河期世代の定義とか、これから論じる切り口とかについて書かれていた。読んでおきたい1冊だなと思う。

近藤絢子『就職氷河期世代――データで読み解く所得・家族形成・格差』中公新書、2024年の読書メモ。

第1章「労働市場における立ち位置」を読んだ。就職氷河期世代をほかの世代と比較して、労働市場における立ち位置(という表現に私は違和感を覚えるのだけど)が確認される。

新書では往々にしてあることだけど、グラフが小さくて見づらい。全体をとおして確認されるのは、バブル世代の条件が一番よくて、その次が就職氷河期前期世代、もっとも悪いのが就職氷河期後期世代だけど、これはポスト就職氷河期世代になってもそんなに改善していないという特徴。

43頁以降、瑕疵効果(Scarring effect)について。読めば読むほど悲しくなってくるけど、ちゃんとデータに基づいて就職氷河期の問題を理解しておかないとなと。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

成績評価用の表計算、エクセルファイルの改良について。

いちど手を付け始めると、あれもこれもと欲が出てきて、いろいろ機能を実装しようとしている。

そらなー、廃業する銭湯も増えるわなあ。

今日は猪名川町の畑に菊芋を掘りに行くために日生中央を目指して川西能勢口で降りたら、貸切の電車があって何やらイベントめいたことをしている。乗務員か駅員に尋ねると、8000系に関連するイベントとのことで、いま調べたら下記のイベントだった。参加費25,000円とは、かなり強気やなあ。

「8000系」と「30周年」というキーワードが耳に残っていたけど、これもいま調べたら、8040系製造から30周年ということなのね。

RT: 阪急宝塚線乗務員特別企画!「専用列車で行く8000系車両展示会」

https://www.hankyu.co.jp/topics/detail/013786.html

これは絵文字や記号を使ったコミュニケーションでは必ずついてまわる問題なので、私は極力文章だけでコミュニケーションをとりましょう派なのよね。もちろん、絵文字とか記号とかアバターとかが心地よいコミュニケーションだと感じる人がいることは認めるし、それらのあいまいさが持つ意義も認めるけど、私はそうしたメリットよりもデメリットの方をより大きく評価しているということ。

また、このことと星印をハートマークに変換するのは別問題。じゃあ、お悔やみのためにハートマークではなくて星印であればよいのかというと、それはまた議論の余地があるところだし、「いいね(!)」ではなくて「お気に入り」だったらよいのかというと、これはこれでまた議論の余地があるところでさらに別の問題。

まあ、みんなで議論を重ねてよりよいコミュニティーとよりよいコミュニケーションを実現していければいいんじゃないかなと。それをMisskeyの開発者が求めているのかどうかは知らんけど。

なお、この引用投稿の背景に何かあったのかどうかはまったく知らない。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

今日は午後から講師会議。いつも西宮市の社会福祉法人一羊会が運営している就労継続支援B型の作業所で作って販売しているクッキーをくれるところ。クッキーがもらえるので講師会議に参加していると言っても過言ではない、と言えば過言になるけど、おいしいし妥当な価格なので、西宮市のコープなんかで探して買ってみてほしい。オンラインショップもある。

大阪・関西万博で話題の「2億円トイレ」の写真がSNSで出回っているけど、あまりのチープさに開いた口が塞がらなくなってしまった。いわゆるプラスチックトタン(ポリカーボネイト波板)で作った簡易トイレ。骨組みもむき出しのH形鋼にペンキで色を塗っただけのように見える。いかにも学園祭で芸大生が仮設トイレを設置したようなもの。9割中抜き、というか、ほとんどすべてが誰かにどっかで抜かれてすっかすかなんちゃう?

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ちなみに、私が言及していた〈2億円トイレ〉は、大同大の米澤隆准教授が設計したもので、大阪市の建設会社が1億5300万円(税抜き、撤去費用込み)で落札したもの。

公共事業の作業員の日当は、(ファーストシーズンのドラマ『ドラゴン桜』でも言及があった)国交省が告示する労務単価で現実的には上限があり、そこから下請け、孫請けとピンハネされていくだけ。設計料も基準としては10%までだろうから、ほとんどはどこかで誰かにピンハネされているだけだと思う(知らんけど)。

23年前の2002年にはマクドのハンバーガーなんて59円(税別)だったし、チーズバーガーは79円(税別)だったのよね。当時としては1円未満の消費税は切り捨てていたはずなので、その前提で税込み価格を計算すると、ハンバーガーは61円、チーズバーガーが82円。

あさって、2025年3月12日からマクドナルドのハンバーガーが190円、チーズバーガーが220円に値上がりするというから、2002年からハンバーガーは3.11倍、チーズバーガーは2.68倍に値上げ。ところで、私らの給料って当時と比べてそんなに上がったのかしらん?社会保険料や税金も当時と比べるとかなり負担が大きくなっているけど、私らの給料って当時と比べてそんなに上がったんだっけ?ねえねえ、教えて、えらい人!

RT: マックのハンバーガー、20円アップで190円に…4割の商品が値上げ : 読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/economy/20250310-OYT1T50151/

Mastodonをv4.3.5にアップデートしました。

次回の古典ギリシア語読書会、プルタルコス『モラリア』の『食卓歓談集』は、2025年3月19日(水)20時からZoomにて。範囲は614A、"οἶμαι δὲ <καὶ> διηγήσεων εἶναί τι συμποτικὸν γένος" から。

興味のある方はお気軽にご連絡ください。今は社会人3人で細々と亀の歩みでやっています。学生も社会人もどなたでも歓迎です。

4月からはラテン語文法の勉強会も予定しています。テキストは泉井久之助『ラテン広文典』です。こちらも、興味のある方はお気軽にご連絡ください。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

たまたま下記の投稿を目にした直後にYouTubeでABC NewsのライブでADHDと睡眠時無呼吸症候群の5歳の子どもが高気圧酸素療法を受けているあいだに事故で亡くなったというニュースが流れてきた。ほんと数分の差だったと思う。事故の原因は爆死だけど、こういう民間療法は本当に罪深いと思う。

日本語で検索するとASDに対する高気圧酸素療法の情報が出てくるけど、この民間療法の気圧の変動が飛行機のそれと同じなんだとか。ASD、ADHDいずれにせよ、こうした民間療法の効果は科学的に認められていないので、こういうものを信じたいとかこういうものにすがりたいという気持ちはわからないでもないけど、命に関わることなのでその重みをしっかりと考えたいところ。

乳がんで亡くなられた小林麻央さんが科学的根拠のない民間療法である水素温熱免疫療法に手を出して後悔をブログに綴っていたのも記憶に新しいところ(2016年9月4日10時31分58秒付の記事参照)。

ちなみに、ニュースの記事と映像は下記で確認できる。

ところで、この記事を見ていて思ったのだけど、日本のテレビや新聞ってほとんどの記事が冒頭の一部しか公開されていなくて、有料会員にならないと記事全文を読むことができないよね。それに対して欧米のメディアでは、こうして全文を読むことができその映像まで無料で公開されているものが少なくない。もちろん、民放や新聞社は営利企業だから映像や記事をすべて公開すべきだと言うつもりはないけど、扇動的な見出しや誤解を招きそうな見出しをつけておきながら、本文では核心的な部分を有料会員限定にして読者を惑わすようなものがなんとも多いなと。少なくともこのような慣例は害悪でしかないし、デマの扇動にすらなっていて、選挙にも当然影響しているよね。

RT: 3 charged with second-degree murder after 5-year-old killed in hyperbaric chamber explosion https://abcnews.go.com/US/hyperbaric-chamber-explosion-death-murder-charges/story?id=119677003

牛肉・オレンジの自由化問題が思い起こされる。長年のあいだ減反を進めてきて、コメの不作もあり、廃業する農家も後を絶たない中で、日本の農業が持続不可能になるのも時間の問題やね。

RT: 「日本はコメに700%の関税」…米大統領報道官が批判、「相互関税」発動の可能性を示唆 : 読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/economy/20250312-OYT1T50071/

えん罪が強く疑われていた乳腺外科医事件の東京高裁差し戻し審の判決で、本日無罪が言い渡された。

「鑑定経過を記録した資料には消しゴムで修正した部分が少なくとも9カ所あった」ことが分かった上で、それにもかかわらず東京高裁は「『(鑑定結果の)証明力を減少させることにはならない』と判断」して逆転有罪判決を下していたわけだから、もう日本の司法は救いようがない。

悔やんでも悔やみきれないのは、この乳腺外科医のお子さんのこと。父親が有罪判決を受けてまもなく、12歳で自死されているのよね。

警察や検察が平気で証拠を改ざんし、それを目の当たりにしながらも裁判所は警察や賢察の言いなりで罪のない無辜の人間に有罪判決を下して、その人の名誉も人格も家族も人生も、すべて奪い去る。家族の名誉や自尊心だけでなく命まで奪ってしまう。本当におぞましい。それだけの権力を有しているという自覚も矜持も責任感すらない。ただただおぞましい。

RT: 乳腺外科医に再び無罪判決 手術後のわいせつ 差し戻し審で東京高裁:朝日新聞 https://www.asahi.com/articles/AST3D0QSVT3DUTIL013M.html

えん罪が強く疑われていた乳腺外科医事件の東京高裁差し戻し審の判決で、本日無罪が言い渡された。

「鑑定経過を記録した資料には消しゴムで修正した部分が少なくとも9カ所あった」ことが分かった上で、それにもかかわらず東京高裁は「『(鑑定結果の)証明力を減少させることにはならない』と判断」して逆転有罪判決を下していたわけだから、もう日本の司法は救いようがない。

悔やんでも悔やみきれないのは、この乳腺外科医のお子さんのこと。父親が有罪判決を受けてまもなく、12歳で自死されているのよね。

警察や検察が平気で証拠を改ざんし、それを目の当たりにしながらも裁判所は警察や賢察の言いなりで罪のない無辜の人間に有罪判決を下して、その人の名誉も人格も家族も人生も、すべて奪い去る。家族の名誉や自尊心だけでなく命まで奪ってしまう。本当におぞましい。それだけの権力を有しているという自覚も矜持も責任感すらない。ただただおぞましい。

RT: 乳腺外科医に再び無罪判決 手術後のわいせつ 差し戻し審で東京高裁:朝日新聞 https://www.asahi.com/articles/AST3D0QSVT3DUTIL013M.html

東京高裁の逆転有罪判決後に日本医療法人協会が出した声明を『フェイクニュースを哲学する』を経由して再度読み返すとたいへん興味深い。

これは本当に裁判でよくあることなんだけど、その筋の複数の医師や専門家がその分野における常識であり確立された共通理解や認識について弁護側(ないしまれに検察側)証人として裁判で証言をし、検察側(ないしまれに弁護側)の証人としてまったく専門外の御用学者のごとき医師や専門家がこれを否定する証言をすると、裁判所・裁判官は検察側(ないしまれに弁護側)の証言を採用して有罪判決(や無罪判決)を下すのよね。

〈ネットで真実〉に目覚めるレベルの裁判官が少なからずいて、本当に救いようがない。

2020年7月22日に日本医師会と日本医学会が合同で開いた記者会見で述べられた乳腺外科医控訴審判決に対する見解については下記。動画も視聴することができる。

RT: 乳腺外科医控訴審判決に対する見解を示す https://www.med.or.jp/nichiionline/article/009505.html

誕生日プレゼントにといただいた日本酒を飲んでいる。まあ、日本酒って感じの日本酒。ぼくはひやで飲んだけど、ぬる燗ぐらいが向いている感じ。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

いろはさんの影響で、エレコムの社名を目にすると「金輪際Linuxは使わないのエレコムね」と変換されるぐらいになってしまった。繰り返しの力って言うのはすごいね。

下記の記事は全文を読むことができる。内容について、指針の見直しは必要なことだと思うけど「このタイミングでか」というのが正直なところ。

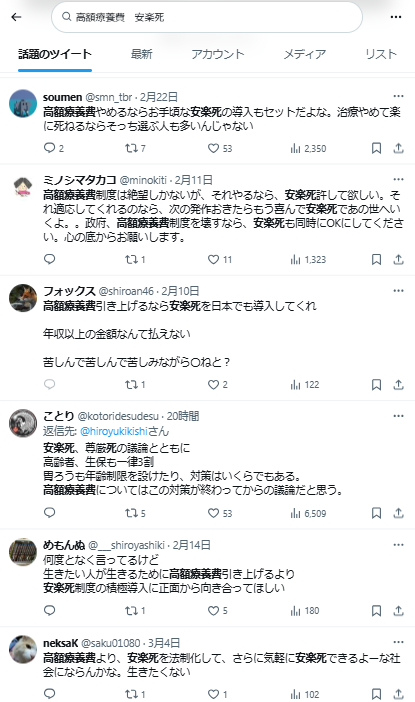

高額療養費制度の見直しについてSNSの投稿を見ていると、制度の見直しに批判的な投稿はお金のことばかり心配しているんだけど、これって安楽死や尊厳死とセットだからね。

この先にあるのは安楽死や尊厳死の脱違法化ないし合法化。ためしに「高額療養費 安楽死」などのキーワードで検索してみるといい。「制度が見直されたら安楽死や尊厳死に向かう」という批判的な投稿はなく、出てくるのは「高額療養費の見直しと安楽死をセットでやれ」という投稿ばかり。ぼーっとしていると、日本でも安楽死や尊厳死が合法化され、望まない人にまで安楽死や尊厳死が強要される日もそう遠くはないよね。

終末期医療の指針、10年ぶりに改訂へ 救急・集中治療などの4学会:朝日新聞 https://www.asahi.com/articles/AST3C269ST3CUTFL007M.html

ChatGPTは長文に弱いのが難点だよなあ。GoogleのNotebookLMは動画や文章をいろいろ読み込ませることができるみたいだけど、長文にも強いのだろうか?

Mastodonをv4.3.6にアップデートしました。

本を処分しようと本棚を整理していたら『デカルト選集』第4巻が出てきた。捨てようと思ったけど、『真理の探究』ってこの森有正訳を除けば、昨年出た

ルネ・デカルト(山田弘明、吉田健太郎・編訳)『デカルト小品集――「真理の探求」「ビュルマンとの対話」ほか』(知泉学術叢書 33)、知泉書館、2024年 https://amzn.to/3FuMkur

しかないのね。しかもこれが4400円もする。ということで、新訳で読むかこの本で読むまで残しておくことにした。

昨日から本格的に花粉症の症状がひどくなってきた。少し部屋が片づいてきてうれしい。

いまChatGPTを活用しながら子ども向けの物語を書いているのだけど、文章の書き方講座とか小説家になるための本みたいなのを読むより(そんな講座や本は受けたことも読んだこともないけど)、ChatGPTに助言させた方がよっぽどいいんじゃないかってぐらいに優秀で、手加減なしに遠慮なく、しかし的確に私の文章の足りないところを突っ込んでくれる。なんならChatGPTが本を書いていると言っても過言ではないぐらいにChatGPTを使っている。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

mstdn.jpのMastodonの現在のバージョンが4.1.20だから、2024年9月30日以降に1度はアップデートの作業をしているはずだけど、4.1.x系統は4月8日以降セキュリティ関連を含めてアップデートされなくなる予定なので、来月8日までには4.2.xか4.3.xにアップデートするのかな。3か月前までに告知が求められている閉鎖の情報も、ざっと見た感じ見当たらないし。

放出で南アフリカワインを6杯半。そのあとスナックでハイボールを3杯。スナックは1軒目のお店でいつもお世話になつまでいる人におごってもらった。今日はちゃんと帰るべし。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

これからカフェP/Sで神戸哲学カフェ。テーマは「『昔はよかった』とは?」。神戸哲学カフェは2ヶ月に1回、私の進行役は4ヶ月に1回です。今回も満席とのこと。

いいなあ、DTM講座。うちの近所でもないんかなあ。

やんごとなく、そして久しぶりに三宮高架下の串かつごん太(旧まんよし)。一時期毎週のように来ていたところ、やんごとなく。

1時間弱で生ビール4杯だから、やっぱりペースが早いのかなあ。カフェP/Sでバーボンの水割りを1杯飲んだあと。やんごとなく、そろそろ出ないと。

の投稿

Free_Press@mstdn.social

の投稿

Free_Press@mstdn.socialこのアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

もうデジタル・デバイドの先のAIデバイドの時代よなあ。ますます世界は分断が進んでいくわ。

Threadsって自分語りの私小説サイトみたくなっていて、まあだいたい中途半端に投稿が途切れるのだけど、そこそこ文章がちゃんとしているから生成AIに吐き出させたものを投稿するのが流行ってんのかなあと勘繰っている。

それはそれとして、中には本当に苦しくて心情を吐露している人もいるだろうから、そうしたものがおふざけの自分語りごっこみたいなものに埋没してしまうのは、よくないよなあと。

Googleカレンダーの2026年3月16日にMastodon誕生10周年と入れておいた。23時44分31秒になったらみんなで一斉に「バルス!」って投稿するお祭りだよね?!

ABC Newsのライブ映像を流しながら作業をしていたら、河野太郎みたいなのがいて話題になっていた。ハキーム・ジェフリーズ(Hakeem Jeffries)下院議員。

語学は総じて苦手だけど(ていうか、勉強がそもそも苦手)リスニングとスピーキングは特に苦手で、ファーストネームの"Hakeem"が「ハッキン」に聞こえたのよね。検索してみると綴りは"Hakeem"で、日本語では「ハキーム」と訳されていた。改めて聞いてみると、やっぱり最初の方は「ハッキ」に聞こえるけど、最後はたしかに「m」("m")だなと。リスニングって難しいね。ほんま聞き取れへん。

RT: Jeffries dodges questions on whether to replace Schumer https://youtube.com/shorts/QncLPwDX7x8

ちなみに、ライブ映像でキャスターがHakeem Jeffriesについて言及する場面は下記。そもそも、こうやって共有したりさかのぼって再生したりできる時点で「ライブ映像」っていうのはおかしいのだけど、YouTubeのライブ映像の扱いが変なんだよなあ。やめてほしい。

This Week with George Stephanopoulos Full Broadcast - Sunday, Mar. 16 https://www.youtube.com/watch?v=MA_cgq8MJyw&t=1426s

この2週間ほど、朝から晩までずっと不要な書類をシュレッダーにかけている。スチールラックや本棚に一時的に退避させたものでシュレッダーにかけなければならない書類を除けば、床に山積みになったままの書類は頑張れば今日中にシュレッダーにかけてしまえそう。そうすると、自宅で飛石の上を渡るような歩き方をしなくても移動できるようになる。

わたしは50問中最後の1問だけ間違えて日本語の語彙力(というのかボキャブラリー・サイズ)が35783だったので、るまたさんさんは全問正解なのかな。

My Japanese Vocabulary Size is about: 【35783】! What about you? https://www.arealme.com/japanese-vocabulary-size-test/en/17513728 #JPVocabularySizeTest

なるほど。毎回同じ問題なのかどうかはわからないけど、私は最後の「たをやめ」の対義語を間違えてしまった。

明日、3月18日(火)14時から開かれるHPVワクチン薬害を訴える訴訟の公判を傍聴するべく、大阪地裁・高裁・簡裁の合同庁舎へ赴きます。「傍聴する」とはっきり書けないのは、整理券や抽選になった場合、必ずしも傍聴の意思があって公判の時間に裁判所に行ったとしても、傍聴できるとは限らないためです。

万が一傍聴できなかった時のことも考えて、私は午前中から裁判所に行って何か裁判を傍聴するかもしれませんが、HPVワクチン薬害を訴える訴訟の公判を傍聴することに関心のある方がおられましたら、お気軽におご連絡ください。

傍聴したあとそのまま解散でもいいし、喫茶店かバーか居酒屋によって公判を傍聴しての感想を共有するのでもいいなと。

AlipayやWeChatPayの中国国内の加盟店の手数料が0.6%ほどなのに対して、日本ではこれらの手数料が1.5〜3.5%とされ、日本のQRコード決済の手数料が1.76〜3.74%、電子マネーが3〜4%、クレジットカードが1〜5%とされているからねえ。現金でええやんとずっと思っている。

個人商店を応援する身として、たとえば放出のお店なんかでは現金で支払うようにしている。タクシーも極力現金で支払うようにしているかなあ。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

例にもれず(元)維新。ほんまこんなのしかおらんのよなあ、維新って。それにもかかわらず、不正だらけでごろつきの集団だと言っても〈過言ではない〉維新に投票するろくでもない有権者がおるのよなあ。

RT:【議員として資質を欠く】尼崎市議に辞職求める報告書 全会一致で可決 政務活動費の“不可解な取り扱い”めぐり 「自ら辞職の判断を下すべき」 https://youtu.be/yGyzHE8ljS4

日付が変わってしまったけど、昨日のうちにシュレッダーにかけようと思っていた書類を0時ちょうどにすべて処理し終えた。まだまだ処分しないといけない書類はあるのだけど、とりあえず昨日の目標は今日やり終えた。

さあ、次はどこを片づけたらよいのだろうか。片づけるべきところは山ほどあるのだけど、どこから手をつけたらよいのかわからない。とりあえずベランダからイエルバブエナ(キューバミント)をもいできて、モヒートを作った。

本を裁断してPDF化(いわゆる自炊)するのにロータリーカッターを購入した。10年以上前にはたまに自炊していたけど、もうここ10年ぐらいは自炊をしていない。税込みで1,327円だった。

RT: オルファ ロータリーカッターLL型 136B https://amzn.to/4iz3sh0

次のウェページにある6行テトリス(473バイト)をChatGPT 3o-mini-highに短縮・圧縮させたところ、半角英数字を4文字削減して469バイトのコードを生成してくれた。文字数の関係でこの投稿にコードを載せることができないため、この投稿にぶら下げる。もとのコードは下記ページを参照のこと。

469バイトテトリス。メモ帳に貼り付けてhtmlで保存。

<body onkeydown=K=event.keyCode-38 onload="Z=X=[B=A=12],Y=()=>{for(C=[q=c=i=4];f=i--*K;c-=!Z[h+(K+6?p+K:C[i]=p*A-(p/9|0)*145)])p=B[i];for(c?0:K+6?h+=K:t?B=C:0;i=K=q--;f+=Z[A+p])k=X[p=h+B[q]]=1;h+=A;if(f|B)for(Z=X,X=[l=228],B=[[-7,-20,6,h=17,-9,3,3][t=++t%7]-4,0,1,t-6?-A:2];l--;)for(l%A?l-=l%A*!Z[l]:(P+=k++,c=l+=A);--c>A;)Z[c]=Z[c-A];for(S='';i<240;S+=X[i]|(X[i]=Z[i]|=++i%A<2|i>228)?i%A?'■':'■<br>':'_');D.innerHTML=S+P;Z[5]||setTimeout(Y,i-P)};Y(h=K=t=P=0)" id=D>

これってもしかすると、道路脇に制限速度120km/hみたいな道路標識を模した偽物を設置したりすると誤認識して暴走したりするんだろうか。もしGPSや地図データと連携して「こんなところで制限速度120km/hはおかしい」と回避できるなら、阪神高速3号神戸線(制限速度60km/h)の下の国道43号線(制限速度40km/h)はどうだろう。制限速度60km/hのニセ標識を設置されたら誤認するだろうか。それとも高度も見ていて誤作動は起きないのだろうか。

noteに下記の記事を書きました。よければご覧ください。

RT: ChatGPTの「469バイトテトリス」は超えられるのか?|mrmts #note https://note.com/mrmts/n/n929ca0b35e38

HPVワクチンの薬害を訴える訴訟(損害賠償請求事件 平成28年(ワ)第7312号等)の公判は、抽選による傍聴だった。鈴木エイト氏も来ている。ざっと数えてみたところ、90から100名ぐらいが傍聴を求めて「パソコン抽選券」を受け取っているみたい。

We will need to retire the option to use namespaces in Redis (i.e. setting the REDIS_NAMESPACE environment variable) in Mastodon 4.4.

If you run a Mastodon server and currently use Redis namespaces, please have a look at this discussion and leave some feedback:

https://github.com/mastodon/mastodon/discussions/34198

Thanks!

記事にも追記したけど、"event.keyCode"を"event.which"にすれば2文字(2バイト)節約できるという情報を目にしたので、試してみた。

いちおうChatGPT 3o-mini-highに尋ねてみたら動作保証に否定的だったんだけど、論より証拠ということで実際に試してみたら、入力されたキーに対する反応がおかしくて、まともに動かなくなった。証拠以前に論だった。やっぱり469バイトが最小なのかな。

RT: ChatGPTの「469バイトテトリス」は超えられるのか?|mrmts #note https://note.com/mrmts/n/n929ca0b35e38

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

昨日は大阪地裁で刑事3件、民事1件の裁判を傍聴した。

刑事の3件は、「覚醒剤取締法違反」と「詐欺」と「窃盗、電子計算機使用詐欺、麻薬及び向精神薬取締法違反、大麻取締法違反、詐欺」について。

覚醒剤取締法違反の裁判は、傍聴席にいかつい人らが6人ほど座っていて、目の前の被告人や裁判官、検察官、弁護士、書記官を見るのではなく、椅子から廊下へ半身を出して斜めうしろをふり返り、私の方をずっと見つめていた。20年前に裁判を傍聴していた頃の雰囲気を思い出す。裁判所も「ナンパ目的の傍聴は禁止」しないとね。

最後のやつは追起訴の予定があるとのことで、弁護士は「(今日)1日で終わると思ってたもので」といった趣旨の発言をし、全体が見えないので特に現時点での発言はなし。起訴されているものの一部はいわゆる特殊詐欺。通常は次の公判日時もその場で決まるのだけど、上記のような事情からその場では決まらず。

民事の1件は、HPVワクチンの薬害を訴える訴訟(損害賠償請求事件 平成28年(ワ)第7312号等)で、私も一緒に行ったもう1人も連番で当選。詳細はまた改めて。無印のらくがき帳にメモを17枚とった。

今日も歯学部附属病院。今日から右側のヘミセクションということだったんだけど、そちらは見送ってもらって、左側だけで様子見することにした。このあと口腔外科に院内紹介してもらい、左下7番の12歳臼歯のヘミセクションと親知らずの抜歯へ。やだなあ。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

本日の午後には兵庫県の第三者委員会の報告書が出ますね(と書いていたのは午前中、病院の待合室にて)。

前回の不信任決議のあと、斎藤元彦知事は自ら辞めることはしないと明言・断言しているので、どんな報告内容であっても自ら辞めることはしないだろうし、再度不信任を突きつけるか逮捕するぐらいしかこの人の傍若無人な振る舞いを合法的に止めることはできないのよね。

ただ、逮捕は、逃走の恐れがあるか証拠隠滅のおそれがない限り本来やってはいけないことなので、たとえ不正が強く疑われているとはいえ現職の知事を逮捕することは、証拠隠滅の可能性を考慮してもなおなかなかできないだろうし、不信任決議以外に現在のおかしな状況を正す方法はないというのが現実。

さてはて、どうなることやら。

この1年間、私ひとりだけでも兵庫県の問題に100時間以上を費やしていると思う。人生の中でほんらいであれば必要のない本当に無駄な時間。

2024年3月27日の記者会見ひとつをとっても、公務中に、知事という立場を利用して記者会見の場で公然と、自分のことを告発した部下の名誉を著しく毀損し、本人から「究極のパワハラ」とまで言わしめ、元裁判官3人を含む第三者委員会の委員である弁護士6人からも客観的にみてパワハラであると報告書で認定されるようなことをする人間に(公表版、150頁)、どれだけの人が傷つけられ、心を病み、場合によっては自ら命を絶ち、そうでなくてもほんらいであればもっと人生を豊かにすることや労働に費やすことのできた時間を奪われ、ときに中断することを余儀なくされ、私たち個人としても幸福度が低下し、社会全体としても損害をこうむったことか。

ほんとうにこんなことは一刻も早く終わりにしてもらいたい。本人は決して自ら辞めることがないと断言・名言しているから、兵庫県議会には1日でも早く斎藤知事への不信任決議案を提出し、可決してもらいたい。元兵庫県民による切なる願いである。

今日は地下鉄サリン事件から30年の節目なんだね。私が17歳のとき、高校2年生のさいごの月。阪神・淡路大震災も高校2年生のとき。

青島幸男都知事が誕生して世界都市博覧会を中止したのも1995年(5月31日)だったんだなあ。あれから30年、大阪・関西万博は中止できないまま突入することになり、たいへんな社会的分断と社会的・経済的損失を生み出す見込みである。

テトリス風ゲームのショートコーディングの沼にはまってしまった。

こないだ公開した「469バイトテトリス」は、(1)ブロックを右に動かすか、左に動かすか、回転させるかしか機能がなかった。また、(2)フィールドがテトリスと同じ縦20、横10ではなく、縦が19しかなかった。

そこでまず、下矢印でブロックの落下速度を速める機能を追加しようとしたのだけど、これがなかなか難しくて(ブロックが着地したときの当たり判定の問題)うまくいかないので方針転換し、下矢印でブロックが即着地する機能を追加することにした。また、もともとはスペースがブロックの回転に割り当てられていたのだけど、上矢印でブロックを回転するようにした。

ここまではうまくいったのだけど、コードのサイズが肥大化してしまい、そこから圧縮しようとしても500バイトをきるどころか550バイトすらきることができなくて、沼にはまってしまった。結局、何回も試行錯誤を繰り返し、1バイト、2バイトと刻みながら圧縮していき、現在の機能のものとしては565バイトが最小ということでいったん区切りをつけることにした。

ただ、次なる課題が...。

これまで、カメヲラボのOzyさんが作成したコードをベースにあれこれやってきたのだけど、これはnanagyouさんという方のコード(7行プログラミング)を圧縮する過程で動作がもっさりしたものになったものだった。

先ほどの圧縮でいったん区切りをつけようとしたときにnanagyouさんのコードによるテトリス風ゲームをはじめて試して、そのことに気づいたのであった。

そしてなにより、私のコードは即着地のための判定が入っているので、さらにもっさりしている(はず)で、次なる挑戦は動作をきびきびさせること。

ほかにも不満はいろいろあるのだけど、もうショートコーディングが目的なのか、機能性や再現性を高めることが目的なのか、目的を失いつつあるので、そこらへんははっきりさせないとなと。

ほんらいであれば不要なはずのマイナンバーを謝金の支払いを受けた事業所に拒めないような仕方で提出するため、大阪市淀川区役所にマイナンバーの記載された住民票を取りに来ているのだけど、相変わらず激混みで気が遠くなる。お金もかかるし。隣の窓口にはマイナンバーカードの住所変更の手続きに来ている人たちが山ほどいて、受付をして窓口で呼び出しがあるまでだけで45分かかると掲示されている。

マイナンバーカードを持たないのも地獄、マイナンバーカードを持つのも地獄。ろくでもない人や政党に政治を預けると、私たちの生活が地獄になる。

大阪市淀川区役所。住民票は整理券を受け取って窓口で呼び出されるまで30分、窓口で書類を提出したタイミングで住民票の発行まで1時間かかると伝えられる。すでに次の予定への遅刻が確定しているのであきらめて帰ろうと思ったが19時までやっていると向こうから言ってきたので、呼び出し番号が記載されたカードだけ受け取って役所を出た。

午後は哲学カフェ、古典ギリシア語などでお世話になっているご夫婦と小野アクトで卓球。

ラジオ関西(ラジ関)なんて、未だに「こちら知事室!」なんていう知事と馴れ合いの番組で斎藤元彦氏をヨイショして持ち上げているから、開いた口が塞がらない。YouTubeでも公開されているから気になる人はどれだけひどいかちょっと聴いてみるといい。

百歩譲って、番組そのものを続けることは地元メディアの役割として仕方がないとしても、あいも変わらずへらへらした馴れ合いで、どんな漫画を最近読んでいるとか私生活で何をしているとか、およそ兵庫県や公益のための情報ではなく斎藤元彦個人の私生活を赤裸々に垂れ流すような必要は毛頭ないわけで、斎藤元彦氏の数々の不正や違法行為についてしっかりと追究していくのでなければ、公共の電波を利用してラジオ放送を行う放送事業者たる資格がないと言わざるを得ないよな。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

親子そろって人種差別主義者(レイシスト)。

まもなく16時から第55回文学カフェ。オルガ・トカルチュク『昼の家、夜の家』について箕面の読書空間 RENSで参加者のみなさんと対話します。

残念ながら読むことができなかった。共同主催者なので、読めていないけど会場へ向かっているところ。

読書会のあと箕面で懇親会。「海鮮処 鱻〜ぎょぎょぎょ〜」は3名までしか入れなかったので(4人いる)、「居酒屋 まるこん」へ。日本酒を4種類飲んだ。

今日は今年度最後の講師会議。数年間欠席していたのだけど、今年は例年ほどには仕事に追われていない。

ダナ・ハラウェイ『猿・女・サイボーグ』の読書会をします。Discordを使ってのオンライン読書会。毎週日曜日夜8時から90分。全10回。初回は4月6日。参加条件は不問。参加希望される方はリプもしくはDMください。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

来月の第56回文学カフェは、4月19日(土)17時30分から淀川区民センター3階小会議室でアンドレ・ブルトン『ナジャ』をテーマに行います。会場費1560円を参加者全員で割り勘します。飛び入りでも参加いただけます。

再来月の第57回文学カフェは、5月31日(土)16時から箕面の読書空間RENSでヤン・ポトツキ『サラゴサ手稿』をテーマに行います。参加費1000円でワンドリンクつきです。席数に限りがあるので、RENSさんのウェブサイトなどから参加の申込みをお願いします。

次回の古典ギリシア語読書会、プルタルコス『モラリア』の『食卓歓談集』は、2025年4月2日(水)20時からZoomにて。範囲は614C、"ἡ γὰρ Ἑλένη"から。

興味のある方はお気軽にご連絡ください。今は社会人3人で細々と亀の歩みでやっています。学生も社会人もどなたでも歓迎です。

4月からはラテン語文法の勉強会も予定しています。テキストは泉井久之助『ラテン広文典』です。こちらも、興味のある方はお気軽にご連絡ください。

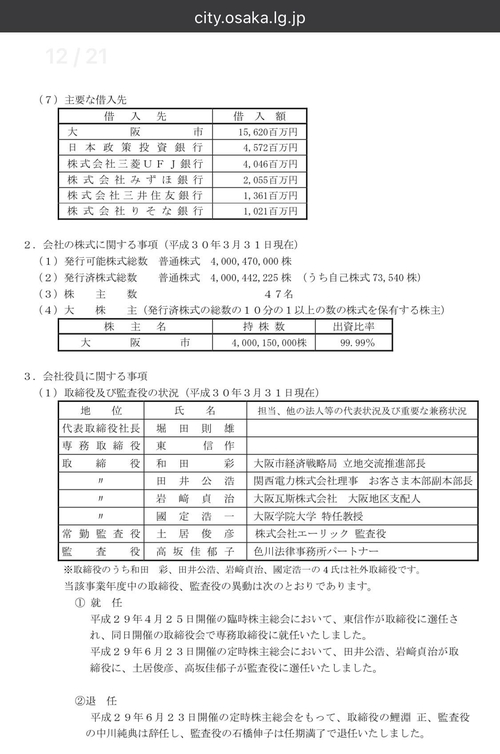

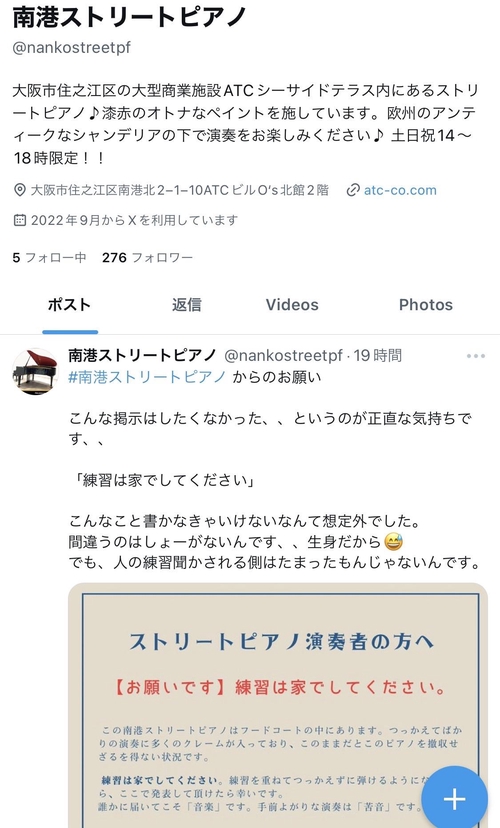

午前中にブースト(共有)した下記2つの投稿、南港ストリートピアノについて。

関西のことなのかどうかもよく知らないまま、上手な演奏だけをタダで誰かにさせようなんていう発想がいかにも維新的だなあと思ったら、この南港ストリートピアノというのは大阪のことで、この施設を運営するアジア太平洋トレードセンター株式会社(ATC)というのは大阪市が99.99%を出資する会社だった。やっぱりなという感想しか出てこない。

https://mastodon.irohanano.nl/@iroha_nano145/114208950412210073

安倍晋三元首相にせよ兵庫県の斎藤元彦知事にせよドナルド・トランプ大統領にせよ、選挙であれ議会による不信任決議であれ、直接的であれ間接的であれ、民意によって一度権力を失うなり奪われるなりした人間が再び強大な権力を得るに至ったときには、その前とは比べ物にならないぐらい強権的になり、恐怖で組織や人々を支配し、法の支配すらも否定するような独裁者になるということを私たちはここ10数年のあいだにまざまざと見せつけられてきたのよね。

いずれの場合にも、その独裁者を熱烈に支持する狂信者(ファナティックな支持者)が存在する。両者は互いに協力し合いながら私たちを暴力と恐怖によって支配し、家族や友人など人間関係を破壊し、社会を滅亡へと向かわせる。ある一線を越えるともはや言論の自由すらなくなってしまう。安倍政権下ではそれが途中まで進行していたし、トランプ政権下ではまさにそれがかなり進行しているところ。

そうなる前に私たちは不断の努力で独裁者やそれに群がり媚びへつらうような狂信者たちに権力を私物化させないようにしなければならないのよね。米国はもう手遅れだろう。さあ、兵庫県は巻き戻せるだろうか?

恐ろしいのは、民主主義のもと民意によって一度権力を失った独裁者が敵意を向けて暴力をふるうのは、政敵やその支持者に対してだけでなく、主権者たる民衆一般だということ。民主主義によってどうにかこうにか復権した者が、私怨を晴らすべく自らのために権力をふるい、あろうことか主権者に刃を向ける。

安倍晋三しかり、ドナルド・トランプしかり、斎藤元彦を含めて維新の思想に共鳴するものしかり。刮目せよ。刃はお前たちの鼻先に突きつけられている。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

診察が開始する15分ほど前に受付をして耳鼻科の受診。薬局で薬を購入して家に帰ってきたら1時間ぐらい。私が診察室を出た頃には30人前後待合室にいたと思う。

南港ストリートピアノの件。ストリートピアノそのものが、広く公衆に開かれたものであって特定の人の利用を妨げるべきではないという考え方にももちろん反するわけだけど、そうでなくても、この施設を運営するアジア太平洋トレードセンター株式会社(ATC)は大阪市が99.99%を出資する税金によって賄われている組織であり、またその施設も当然のことながら99.99%が税金によって賄われている施設でありながら、お金になりそうな人だけに演奏をさせて、特定の市民をSNSで公然と侮辱し、傷つけ、排除してはばからないその性根があまりにも醜くて、本当に胸くそが悪くなる。

家にピアノがない家庭の方が圧倒的に多数だろうし、状況から想像するに未成年の子どもたちがあの侮辱的な投稿の攻撃の対象であると思うの、怒りすら覚える。

兵庫県の斎藤元彦知事を中心とした一連の問題について、現在の私の認識を示しておく。

百条委員会と第三者委員会の調査報告書がともに出そろったので、今後は議会および捜査当局がどう動くのかが鍵を握っている。ただ、現在は兵庫県議会の2月定例会が開会中なので、捜査当局としては政治に対する影響を考慮して、会期中の事情聴取や逮捕には踏み切れないだろうから、実質的には26日(水)の閉会後でなければ大きな動きはできないだろう。

それでは、兵庫県議会は再び知事に対する不信任決議案を提出できるのかと言えば、これもまた難しいだろうなというのが私の認識で、それというのも、斎藤氏が繰り返す第三者委員会の報告書を読んでいる途中であるとの発言は、不信任決議に対するけん制にもなっているということ。

斎藤氏が両委員会の報告書を受け入れるつもりがないことは火を見るよりも明らかなわけだけど、それでも、もしここで不信任案を出せば、「まだ本人が報告書を読むことすらできていないのに、議会が一方的に不信任にした」として、前回と同じように議会に批判が向くわけである。

まだまだ兵庫県の混乱は続きましょう。

食中毒になったのか、昨日からのたうち回っている。

土曜日の晩に酢牡蠣を食べました。日曜日には猪の肉とおみき(御神酒?)という奄美群島に伝わるらしい自家製の発酵飲料を飲みました。昨日は節約のために半分に分けて1週間ほど冷蔵庫の中に保存しておいたレトルトカレーのLEEを食べました。最初は少し変なにおいがしたので悪くなっているのかなと思ったのだけど、変なにおいは辛さとスパイスの香りで打ち消されてそのまま食べました。

苦しい。おなかと背中が痛くて何十回も目が覚めてトイレに行った。起き上がることすら困難。胃腸科にかかる。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

帰宅。昨年の夏に胃カメラの検査をしてもらった近所のクリニックを受診。先生の話では、食中毒とウイルスや細菌による急性胃腸炎は違うみたいなんだけど、体温が37.9℃ということは急性胃腸炎かなあと。食中毒は黄色ブドウ球菌とか何かもうひとつ言っていたけど、熱が一気に38度台まで上がる特徴があるみたいで。

採血と点滴をしてもらって、処方箋を出してもらい、近所の薬局で薬を購入し(一部は在庫がないようで、もう一度夕方に取りに行かなければならない)先ほど帰宅。9時に家を出て今は12時前なので、3時間弱かかったのかな。ここのクリニックは待ち時間が長いのが難点なんだよなあ。椅子に座って待っているあいだに意識を失いそうなぐらいしんどかった。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

昨日の晩から何も食べていなくて、水を飲むのもしんどかったのだけど、今朝、胃腸科のクリニックで今日1日は絶食と言われたので、1日半は何も食べない生活になる。点滴と薬のおかげかOS-1ゼリーは口にできている。ずっと横になっているのもあって、腰とおなかが痛い。

絶食をしているし下痢で水分もかなり出ていったので、さぞかし体重が減っているだろと思って体重を量ってみたら、64.05kgだった。これはかなり体重が増加しているときの体重。

ところで、身体が弱っているのだろう、免疫の機能も弱っているのだろう、帯状疱疹後神経痛で痛みのあった箇所が痛む。全身のいろいろなところにガタがきているんやね。

所用で大阪駅へ。もう絶食してから24時間以上経っているし、帰ってきたらうどんぐらいは食べてもいいかなあ。おなかすいた。あ、そうめんを買えばよかった。まだおなかはキリキリ痛む。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

5時まで目覚めずに眠れたけど背中とおなかはあいかわらず痛い。昨晩、23時過ぎにそうめん1把をおうどんの温かい出汁で食べたのだけど、1把食べるのもやっとだった。

おうどんを半玉分ぐらい茹でて食べている。1玉食べるのは胃に負担がかかるだろうから。昨日、ジャパンで買ったおうどんのだしはおいしくなかったので(体調を崩したときなんかにたまに買っては「ああ、そうだった(まずいんだった)」と思い出して後悔するのだけど、また次のときには忘れているのよね)、創味のだしで食べている。ただ、創味のだしは創味のだしで、醤油の味が目立ってお出汁が足りていない。

それにしても、給料は上がらないし物価は爆上がりするしでレトルトカレーを半分に分けて食べるようになり、まさかこんな目に遭うとは思わなかった。安倍晋三さんには、ほんま感謝しかないわ。

2019年発行の高校教科書『詳説 政治・経済 改訂版』山川出版社を読み返しているのだけど、教科書というのは大人になっても何度でも読み返すだけの価値がある内容が凝縮されているし、逆に「教科書は嘘ばかり書いている」とか「教科書が教えてくれない何々」みたいなことを言ってまともに勉強せずにいると、目も当てられないような恥ずかしい大人になってしまうのよなあと。

たとえば、ファシズムに関する下記の記述を見てみよう。第1章「民主政治の基本原理」から。

「20世紀の初め、社会主義運動や労働運動の隆盛に対抗し、これまでの議会政治の制度を利用しながら、民主主義や基本的人権の考え方を否定する政治体制が生まれてきた。それがファシズムである。これは、国内的には国民の自由や人権を抑圧しながら、民族主義的・国家主義的政策を掲げ、対外的には侵略主義政策をとる体制であった。」(17頁)

まあ、すぐに自民党の議員の顔が何人も思い浮かぶよね。ただ、平均的な高校生が下記の箇所を読んですぐに現実の(自民党なんかの)政治家と結びつけて考えられるかというと難しいだろうし、(つづく)

(つづき)公立高校の教員が具体的な政治家の名前を挙げて授業をできるかと言えばこれはもまた難しかろうから、偏差値の高い私立の高校で優れた教員に恵まれるか、家庭環境がしっかりしていて家庭できちんと親から子へ教育ができている人とそうでない人とで格差が生まれるのよね。だからこそ、恥ずかしい大人にならないためにも教科書は大人になってから何度でも読み返したいところ。(おわり)

たいていのことは小中学校で習うのよね。正直、中学受験をする上位の小学6年生は、そんじょそこらの大卒よりもよっぽど賢いし、もの知り。

兵庫県の文書問題に関する第三者委員会による調査報告書を受けての斎藤元彦知事の見解が出て、第三者委員会が違法、極めて不当と判断したことについて斎藤氏はことばの上では「真摯に受け止める」「重く受け止める」と言いつつも態度としてはそれらをまったく受け入れないことを明確に示したので、県議会としては臨時会を即座に招集し、知事に対する不信任決議案を即刻可決するべきときだろう。さもなくば、県議会(議員)についての信用失墜も避けられず、兵庫県政は今後も長く混乱が続くことになるだろう。

ReactOSって現時点でどれぐらい使えるのかしらん。それなりにまともに動いたりするもんなの?

もし兵庫県議会が斎藤元彦知事に対して不信任決議をし、結果的に斉藤氏が議会を解散した上で行われる場合の選挙で斎藤氏に批判的な議員が落選したとしても、それこそ県民の判断であり政治なので、私は愚かな判断だとは思うけど、県民は自らおこなった政治的な選択の結果を引き受けれなければならないし、引き受ければよい。もちろん、選挙が公正になされなければならないのは言うまでもないこと。

もし私が県議会議員であるならば、県政よりも自分の身分や議席のことを考えて不信任決議案を出さないなんてことは、およそ民主主義社会にあって選挙によって選ばれた県民の代表としてはあり得ないわけで、元裁判官3名を含む法曹資格を有した6名による第三者委員会で違法だ極めて不当だと指摘されたことを県知事が真っ向から否定するような状態が続いている中で、その状態を放置することは、県民の利益を預かる二元代表制の一翼を担う県民の代表たる議会の議員としては絶対にあり得ない話である。

昨日は、朝に半玉分のおうどんを食べたあと、お昼に姫路おでんを少々、おやつの時間にバナナを1本食べたきり。夜は予定が狂って食べずじまい。先ほど、0時20分ごろに帰宅して、いまレトルトのおかゆを食べているところ。

病気などしてせっかく細い食でも食べられるようになっても、ヤサイマシマシアブラカラメマシみたいなラーメン屋に行ってがっつり食べてしまい、食が太くなってしまうのよねえ。ともかく、体調はだいぶよくなったのでひと安心。

おとといの晩に飲み仲間、旅行仲間の友人から1日分の青春18きっぷをいただいたので、昨日はJRであちこち行ってきた。

だいぶ良くなっていたとは言え、体調が万全ではないし、食べられるものも限られている。とはいえ、たとえいただきものでも中途半端には使いたくないというケチくさい根性がここでも出てしまい、それで急性胃腸炎になったはずだったのだけど、まったく反省せずに失敗を繰り返すのであった。

お昼は姫路に行って姫路おでんを食べ、久しぶりに姫路城の天守閣まで上がった。入城料は1000円だった。高い。

姫路と大阪を往復するだけでは青春18きっぷの元がほとんどとれないので(いただきものなのだけど)久しぶりにりんくうタウンのりんくうの湯へ行くことにした。水分補給をしてサウナと岩盤浴で汗をかき、新陳代謝を進めてデトックスをしようというのと、いつもここで食べていた薬膳そばが目当てだったのだけど、なんと薬膳そばはメニューの改定でなくなってしまっていた。

(つづき)それだけならざるそばを食べてもよかったのだけど、岩盤浴と食事がセットになったコースがウェブサイトではもう紹介されいていなくて、代わりに「最安」を謳う電子チケットが紹介されていたので、仕方なくチケット販売サイトの会員登録をして、電子チケット(1306円)を購入してからお店に行ったのよね。すると「今日は水曜日で割引(1330円)なので電子チケットを使うのはもったいないですが、それでも電子チケットを使われますか?」みたいなことを言われて、どんなに背伸びしても半年に1回ぐらいしか来ることができないし、電子チケットの期限である3ヶ月以内に再び来ることはできなさそうだったので、仕方なく電子チケットを使うことにした。ところが、岩盤浴と食事がセットの「得々セット(1750円)がまだ存在して、電子チケットを利用した私がこのまま食事をすると、この得々セットとの差額444円以上かかることになってしまうので、ここでもケチくさい根性が邪魔をして、どうしても館内で食事をすることができなかった。根性!

(つづき)岩盤浴やサウナ、塩サウナを利用して22時30分ぐらいまでに退館すれば0時前には大阪駅に着くだろうと思っていたのだけど、ふつうには0時を過ぎて1駅目までで大阪駅に着けないことが判明し、けっこう焦った。結果的には、天王寺駅で5番線から14番線まで30秒程度で移動してなんとか23時56分に大阪駅に着く電車に乗ることができ、23時58分に改札を出たのだけど、もしかして2024年冬から大きく内容が変更された青春18きっぷでは日付をまたげないのだろうかと心配になっていま調べてみたら、2024年冬の青春18きっぷからは利用最終日の最終電車までというルールに変更になっていたということと、2024年夏以前の青春18きっぷでも、東京近郊区間と大阪近郊区間はもともと最終電車まで利用できるしくみだったみたい。まあ、とにかく焦った。

やんごとなき用事のあとかかりつけ医(内科)へ。コレステロールを下げるお薬がなくなったため。明日は泌尿器科と胃腸科。

今日は血液検査はなかった。前回検査したし、3回(3ヶ月)に1回ぐらいの頻度。いちおう血液検査があった場合のことを考えて絶食していったので、これから朝食。

こないだ開発したレシピで、そうめんと納豆と梅肉を冷たいお出汁でいただく料理。今日はかつおぶしもかけてみるかな。そもそも納豆が苦手なんだけど、麺類に混ぜるなんて下品なことは今年になって初めてしたこと。世間ではよくあるけど。そのときも確か医をいたわりたいなあとかなんとか、そんなことを思いながら試してみたんだったと思う。

そうめん1把は重すぎた。おなかがびっくりしている。ぼてっと重いものを胃に入れたという感じ。

やんごとなくお出かけ。さくっと用事を済ませても20分ちょいかかる。急性胃腸炎のお薬を飲むのを忘れていることに出かける前に気づき、服用した。症状が改善するとすぐにこれだから、現金な者である。

今日は姫路おでんを作ってみる。まあ、最初は失敗するのが常だからうまくできないかもしれないけど、研究を重ねるべし。

@toneji それは私が中途半端に説明するよりも、調べていただいた方が正確かなと。

@toneji それは私が中途半端に説明するよりも、調べていただいた方が正確かなと。

一昨日のひっきりなしの下痢とは打って変わって昨日はまったく下痢も便も出なかった。尿もそんなに出ない。たまに出る尿はずいぶん色が濃かったので、いわゆる脱水症状に近い状態だったのかなと。

それで昨日はりんくうの湯でサウナ、塩サウナ、岩盤浴に際してアクエリアスを2リットル飲んだ。帰りも就寝中も汗をかいて、今日の尿は見た目の上では正常化。いちおう尿たんぱくを測る試験紙もあるけど使用せず。明日、泌尿器科で尿検査があるので、以上があればそこで指摘されるだろう。

先ほど、急性胃腸炎になってからはじめて固形の便が出た。色味も見た感じでは正常っぽかったのでひと安心。量は少なめ。

朝ごはんの納豆梅肉そうめんが思いのほか胃に重かったのでまだ昼ごはんを食べていなかった。これからバナナを一本食べる。

ChatGPTによると、急性胃腸炎になった際の絶食明けの食事としてバナナが提案されていたが、今朝かかりつけ医にバナナを食べたと話すと、バナナは食物繊維が多いからよくないと言われ、言われてみるとそうだなと思った。

ChatGPTなどの生成画像が、たとえば1000人いて500人以上が誰かの実在の著作物と見間違えるような本当に酷似するものならば、作家や会社など著作権者は著作権なり意匠権を争って裁判を起こせばよいし、作家個人として訴訟を起こすことが大きな負担になるような場合には、支援者が集まってそれを支えていくべきだけど、生成AIが特定のデザインないし意匠と別のそれらを組み合わせて上記のような酷似性を多くの人が感じられないようなものを生成するならば、これは作家にとってなかなかたいへんな時代の到来と言わざるを得ない。

私たち人間だって、まったく何もないところから何かを生み出しているわけではなく、何か既存のものを学習し、模倣し、それらを結合したりするなかで既存のものとは違うものを生み出し、その行為を「創造」と呼んでいるわけで、同じことを生成AIがすれば、それもまた「創造」になるから。もうなってるよね。

RT: チャットGPTのアルトマン氏「ジブリ風」の自画像、人気アニメ風の生成画像がSNSで流行…著作権侵害につながる恐れも : 読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/economy/20250327-OYT1T50062/

おでんの仕込みは適当に感覚でやってみたけど、それなりにうまく仕込めたような気がする。まあ、味がしみておいしくなるのは明日かな。生姜醤油も適当に作ってみたけど、きっとうまくできたと思う。

3時になったので、というわけではなく、そろそろ終業にしようと思って時計を見たらたまたま3時だったというだけなのだけど、今日の作業はここまでにして就寝する。

泌尿器科。いつもは混んでいるのに今日は待合室にひとりも患者がいなくて、診察室から出てきたよくしゃべるおばあさんが「月末の金曜日はすいてんねんな。逆や思てた。月はじめが混むねんな」と受付の人に話しかけていた。受付の人の受け答えも曖昧だったので、本当にそういう問題なのかどうかはわからないけど。…と書いてる間に診察も予約時間に呼ばれて、すでに終わったところ。という間に会計に呼ばれていま階下の薬局。

このあと胃腸科。早めに行けそうでひと安心。

もう胃腸科。薬局も当然のことながらすいていたので、診察、薬局、自転車で隣の駅のクリニックまでが20分ちょい。

今年も花見をしたいですね。豊中市内のどこかで1回と、関西のどこかで1回、できたら2回ぐらい企画したいので、よければぜひ。

胃腸科はまだ呼ばれる気配がない。1時間経って診察室に呼ばれたのは2人だけ。まあ、内視鏡の検査も並行してやっているからね。今日は体調が悪いわけでもないし、こういうのはまったり待つ。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ChatGPTの新たな画像生成が話題沸騰だけど、日本だからかジブリの話ばかりがタイムラインに流れてきて、お腹いっぱい。ほかにも、ドラゴンボール風とかワンピース風とかスラムダンク風とかいろいろ見かけはするけど、どれも似たり寄ったりでつまらない。正直、ジブリそのものに興味がわくことはあっても、ジブリ風の絵に興味はわかないし。

でも、私もミーハーであることは否定しない。ふと、ヨゼフ・ラダ風の絵には興奮するだろうなと思い、いま調べたら1957年に亡くなっているので著作権法が改正される前の2018年12月30日時点で没後50年が過ぎており、著作権は切れている。言うまでもなく、アルフォンス・ミュシャはもっと前(1939年)に亡くなっているので当然著作権は切れている。

ちなみに、著作権はまだ切れていないけど、太田じろう(1982年没)風、いわさきちひろ(1974年没で、2018年12月30日時点で没後46年)風の絵はどんなのになるのかな。

まあ、なんとか風の著作権がどうなるのか、ただちになんとかさんの著作権に抵触するわけではないので、やたらと著作権に言及するのは本意ではない。

受付から呼び出しまで1時間40分。診察は3分。でもしっかりした先生で、安心感があるのよね。

これ、今月5日の定例記者会見で斎藤元彦知事がおこなったことそのものやん。一般社会では一発アウト、みなし公務員である国立大学法人の職員がやれば懲戒免職になるようなこと。

もちろん、本記事にある「性的プライバシー侵害」の具体・詳細は不明であるしそうあるべきだが、斎藤氏が知事という立場を利用して記者会見の場で公然とおこなった死者の名誉を傷つけ亡くなった人をも愚弄する行為は、性的プライバシー侵害の中でも最も悪質なものに違いないだろう。つまり、あの一件だけをとっても斎藤氏は知事である資格がないのである。兵庫県議会は即刻不信任決議案を議会に提出し、可決するべきである。

RT: 東大が男性職員を懲戒解雇 性的プライバシー侵害、詳細公表せず | 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20250328/k00/00m/040/247000c

ぼくはら果汁0%のオレンジジュースをふつうに消費しているけど、だからこそ本物が際立ちもするわけで、カニカマはどこまで行ってもカニカマであってカニではないように、ジブリ風の生成画像はどこまで行ってもジブリ風の生成画像でしかなくてジブリそのものではない。

ジブリなんかは組織としてブランディングされクレジットされているから実務として作画している個人は必ずしも前面に出てこないけど、作家の名前が著作者としてクレジットされる漫画やアニメに関しては、生成AI登場以前から根本的な問題は存在したわけで、たとえば漫画でひとつひとつのコマを見たときに、クレジットされる作者がすべて個人で描いているのか、アシスタントが描いているのか、あるいは分担して描いているのかはわからないけど、クレジットはすべて作者に帰属させられてきたわけよね。謝辞に名前を挙げられることはあっても共著ということには決してならない。これは、研究論文なんかでは絶対にあり得ないし、もしそんなことをすれば不正になるわけで、決して生成AIがイラストやマンガの最初の剥奪者ではないのよね。

この問題についてもう少しこだわりたいと思って研究論文の例を考えていたのだけど、よく考えたら私は実験系の研究論文でクレジット、オーサーシップがどうなっているのか、そんなに詳しく知らないのだった。いい機会だから勉強しながら書いていこうと思う。

最初、実験助手の扱いがかつてと今とでどうなっているのかということを例に、漫画におけるアシスタントの事例を考えてみようと思っていた。つまり「実験助手は主体的に実験をおこなっているわけではなく、ただ指示されたとおりに実験をしているだけだから云々」というのと漫画のアシスタントは同様なのかどうかを考察しようとしたわけ。

みなさんはどう思うだろうか。でも〈実験〉と言っても、人によってイメージするものがかなり違うから、まずはそこのイメージや理解を共有しておかないとあまり実のある答えは導けないよね。

例えるなら、電子レンジで冷凍食品の炒飯を温めるというのと、材料を準備するところから鉄製の中華鍋を振って炒めるところまでレシピどおりに炒飯を作るというのと、同じ「炒飯を作って」という指示のもとでおこなわれる行為でも、調理する人の関わり方がだいぶ違うよねと。

著作権法にも造詣の深い福井建策先生の解説が出ている。

「たとえばスタジオジブリの特定作品の「特定の画像」と似ているわけではなく、色合いやタッチ、モチーフなどについて、人々が『ジブリ作品風だな』と感じる程度である場合、ここでは『スタイル(作風)の模倣』と呼ぶことにします。いわば着想の模倣であり、アイデアの類似ですね。/この場合、人の手によるか、AIによるかを問わず、著作権侵害ではないというのが、現在の世界的な通説です」

RT: ChatGPTで「ジブリ風」イラスト作って問題ないの?福井健策弁護士が「著作権のポイント」解説|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_23/n_18630/

ここでも書いたけど「誰かの実在の著作物と見間違えるような本当に酷似するもの」でもない限り、単にいかにもジブリっぽいとかワンピースっぽいというだけでは著作権侵害にならないということ。

つまり、多くの人が「ネコバス」と見間違うかネコバスそのものが自分の直作物であるとして公表されれば著作権侵害になるおそれがあるけど、たんにジブリっぽい雰囲気の動物をモチーフとした幼稚園バスの絵が自分の著作物として公表されたとしても、それは何らジブリの著作権を侵害することにはならないということ。

そもそもこれを否定することは文化・芸術を否定することにほかならないわけで、キュビズムもなければ未来派もなく、未来派がなければマルセル・デュシャンの「階段を降りる裸体No.2」も生まれなかっただろう。デュシャンは未来派の影響を否定しているけど。

美術史との連関でこの問題を考えてみるのもおもしろいよね。美学ももちろん。

そういえば、モンロー・ビアズリーの"Aesthetics"をかなり訳していたのだけど、もうどこかにいってしまった。

そういえば、本の整理・処分をしていて、横田一さんの本が出てきた。この本を所有していることについては記憶していたが、この本の著者があの横ピンさんという認識はなかったのでびっくりした。結局読まずじまいで本棚の肥やしになっていたのでぱらぱらとめくって処分するつもりでいたのだけど、いま改めてぱらぱらめくってみた結果、さらっと読んでから処分することにした。

先月末に自転車を買って以来、ちょこちょこ自転車に乗って出かけているのだけど、自転車の鍵って私が子どものころからほとんどまったく進化していないんだなあと。

私が小中学生のころ(1980年代中頃から90年代前半にかけて)は、フロントフォークから前輪に対して横向きに棒がつき出してスポークが引っかかる形で自転車をロックするタイプの鍵と、サドルの後方下のフレームから後輪を金属製の輪で挟むようにしてスポークが引っかかる形で自転車をロックするタイプの鍵が混在していたように記憶している。

前者の鍵は、確か、鍵そのものを固定しているフロントフォークのところで力をかければ鍵が回転してロックを回避できてしまうという弱点があったように思うし、後者の鍵はそうした回避をできないけど両者ともジャンプ傘のボタン部分の金具で鍵を開けられてしまうという弱点があった。

現在、鍵の形状そのものは後者のものにほぼ統一されているようで、鍵穴と鍵がやや精巧になって素人では適合する鍵なしには開けられなくなったと理解。だけど鍵の形そのものは私が子どものころから進化していないのよね、っていう話。

自転車についてもうひとつ。まだまだヘルメットの着用率低いよね。バイクと同様に義務化するべきだと思うし、たとえ努力義務化とはいえ、いまだにヘルメット盗難防止用のロックが自転車に標準で搭載されていないことにとても驚かされる。もちろん、ヘルメットも顎のところで固定するためのヒモをハサミで切断するだけで盗難されては意味がないので、ハサミで簡単に切断できないような素材したい。

また、自転車で一時停止している人を警察官以外に見かけないけど、これも徹底していかないといけないよね。警察官ですら、停止線の前で速度を落として片足をタッチしてそのまま直進するという、バイクであれば違反をとられるようなことをしていて、事実上一旦停止していない者が半数以上いるように見受けられる。だいたい、自転車のヘルメットが努力義務化されてからしばらく、警察官はヘルメットを着用していなかったからね。

自転車でも踏切前、一時停止、赤信号等では(一時)停止して、右左、右後方、左後方の確認をしっかりしてから発進しましょう。停止すべきところで停止しないと命に関わります。

今日で3月も終わり。年が明けてから3ヶ月も経つのが信じられない。ぼくもいつかやるかもしれないけど、4月1日はエイプリル・フールで悪ふざけする人が大量発生して1年の内で最も嫌な日のうちの1日。もうエイプリル・フールなんてやめようや。

今年はだいぶ片づいた方ではあるのだけど、結局今年度も年度内に部屋をすっきりするまで片づけることができなかった。まあ、今日一日がんばるけど。

スクラップ。 #scrap

RT: 国内2カ所目「内密出産」導入 東京・賛育会病院、望まぬ妊娠に対応:朝日新聞 https://www.asahi.com/articles/AST3X0RSBT3XUTFL00NM.html

スクラップ。 #scrap

RT: 東京・墨田区の賛育会病院、「赤ちゃんポスト」「内密出産」の受け入れ開始…医療機関で2例目 : 読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/national/20250331-OYT1T50079/

2025年度中にはVHSをなんとかぜんぶデジタル化して処分したい。たまりにたまった新聞は、夏までにはなんとかしたい。本も継続して処分すべし。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

「兵庫県の告発文書問題に絡み、作成者の元西播磨県民局長の私的情報が漏えいしたとされる問題で、県は31日、この漏えい問題を調査していた二つの第三者委員会が報告書を提出したと発表した。報告書の内容は、県が懲戒処分などの対応時に可能な範囲で公表するとしている」

予想どおりなので特に驚かないけど、ただただひどいなという感想しか抱かない。

RT: 元県民局長の情報漏えい、第三者委員会が報告書提出 兵庫県、NHK党の立花氏による拡散も調査 https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202503/0018816780.shtml

大量のSDカード(規格や名称はさておき)とUSBメモリーもなんとか整理したい。とりあえずSDカードはケースをネットで注文した。

SDカードについては、2000年代から2010年代にかけてビデオカメラで撮りためたものなんかがバックアップをとったかどうかもわからないままになっているのよね。いちおうメモを残したりもしているのだけど、なにぶんカードそのものが小さいのではがれてしまったり、どこにバックアップをとったのかなんかもわからなくなってしまって、ほんと困ったもんだわ。これはできれば4月中に片づけてしまいたい。

関係者の犯罪率は異様に高く、法令違反、コンプライアンス違反を平気でする。平時も選挙時も息を吐くように嘘をつき、暴力もいとわず人びとを分断して支配する。無駄を無くすだの革命だのと言いながら、その内実は、文化や芸術を目の敵にするビジネスの素人が独断で事業に手を出し大損こき、利害関係者への利益誘導で公金を横領する。維新は大阪だけでなく兵庫県でも奈良県でもどんなところでも、民主主義の敵であり人類の敵。

「熊本市の慈恵病院の蓮田健院長は31日、記者会見し、同病院に続いて内密出産制度を始めた東京都の賛育会病院について、費用を本人負担とする点を挙げ『同制度を求める女性の実情を理解していない』と批判した」

なんとなんと。東京都の賛育会病院て内密出産の費用を出産する当事者に請求するの?!それはさすがにだよなあ。

RT: 【速報】「女性の実情に理解なし」と熊本慈恵病院長 #47NEWS https://www.47news.jp/12385385.html?utm_source=twitter @47news_officialより

大阪・関西万博の会場建設現場で事故が発生したのこと。

写真の指摘があった時点ですでに事故は起こっていたわけだけど、まさに昨日、足場を設置するか少なくとも立馬で作業しなければならないところを、危険な脚立で作業していると指摘されていたばかり。

関連する投稿で指摘されていたのは、4月に入りテストランも始まる中で足場があるとまだ建設作業をしていると印象づけることになるので建設作業の進捗状況を無視して安全性を犠牲にし、足場の撤去が実態にそぐわない形で行われたのではないかということ。

ほんと、人の命を何だと思ってんだろうね。建設現場で働く一人ひとりの作業員・労働者、あるいは来場者の生命や身体を犠牲にして「いのち輝く」とは聞いて呆れるわ。