カラムの右端と左端がライトテーマで僅かに白っぽくなるように設定していたグラデーションを取り除いた。

言葉と文字とヨッシーアイランドが好き。たまごっちやここたまのアニメを見ます。たまに絵を描きます。フォントを作ったりします。2023 年 1 月から https://mofu.kemo.no の副管理人です(いきなり権限を付与されたけど受け入れました)。

ソーシャルメディアの中では ここが常駐場所です。大体全ての活動をここに集約します。ActivityPub 対応サーバーからリモートフォローしてください。なおフォロー外からの非公開返信は受け取らない設定にしてます。

日本語の研究で博士号を持ってるけど、離れて長いし、自信ない。キーボードは新 JIS‐配列(JIS X 6004)微改変版です。今のプロフィール画像は『スーパーマリオブラザーズワンダー』の一般ポプリンの絵です(二次創作)。

全ての #絵 を見るにはこちら :

https://mofu.kemo.no/@sayunu/tagged/%E7%B5%B5

ここたまに興味がある人は、ここたまアンテナ(@cocotama_antenna)をフォローしてね。

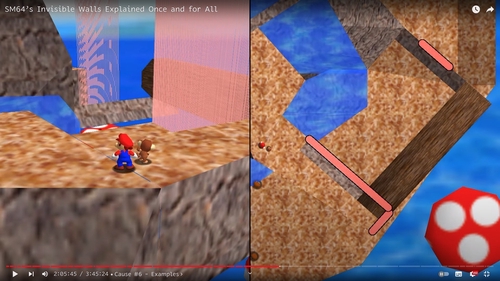

「SM64’s Invisible Walls Explained Once and for All」

https://youtu.be/YsXCVsDFiXA

『スーパーマリオ 64』のお馴染み「見えない壁」の現象を徹底的に解説する、お馴染み pannenkoek2012 さんによる 3 時間 45 分の動画。二倍速で 2 時間 10 分まで見た。原理は以前も説明してた通りだと思うけど、これは本当に徹底的だ。必要な情報をイチから改めて導入した上で、ゲーム内の地形で発生してる *全ての* 実例と、ゲームプレイへの影響を解説していく。

見えない壁をプレイ空間の中に可視化してるのは今までにない新要素で、すごい。「そうそう、そこぶつかるんだよね」という実体験もあるし、めったに通らない部分の指摘も興味深いし、世界で多くの人にプレイされたゲームだから実例の映像が豊富にあって面白い。

どんな処理のせいでこの挙動が発生するかについてコードを示せるのは、ファンたちによって行われた逆コンパイル作業のお陰だろう。

大まかに分かった気分にする説明としては :

『スーパーマリオ 64』でマリオが動き回れる空間は「真下に床ポリゴンがある」事によって規定される。真下に床がない位置にはマリオは進入できない。例えば「ボムへいのせんじょう」の世界の端などは、透明な壁ポリゴンがあるわけではなく、床がない事によって外へ出られない。「さむいさむいマウンテン」のように地形から転落できるステージは、山の下に巨大な落下判定のポリゴンが敷かれていて、これが判定上の「床」である。(細かく言うと、床が一枚もない事による進入禁止と、天井ポリゴンの真上である事による進入禁止は少し挙動が違う。)

これを前提として、床ポリゴンの継ぎ目に隙間があったり、箱状の地形の下面と上面がずれてたりすると、問題箇所から天空に向かってそびえる進入禁止の座標群が発生し、「見えない壁」になる。ここまでは既知の話ではある。

数年前の解説を見た時も思ったけど、真下の地形で上空の全空間の性質を決めるっていう極端な設計がそりゃバグの元なのよね。モデリングによってピッチリ封ができれば理論上は成り立つけど、手違いによる頂点のズレもあるし、有限精度の中では回避しにくいズレもあるし。

進入できる空間を判定する際に、傾いた壁が床の代わりにならないというのも客観的に振り返れば致命的な穴。箱状の地形が僅かに傾くだけで「天井の上を床が蓋してない」部分が発生する。モデリングの失敗でそうなる場合もあり、回転する物体は特定の角度で必ずそうなる。

無論、当時の開発者の能力不足とかではない。

・ 機器も開発ソフトウエアも未発達で、

・ プログラミング言語は低水準で、

・ この種のゲームの開発経験は業界全体で乏しく、

・ 時間も限られている中で、

・ 今よりずっと少人数のチームで、

手探りに作っていったら穴が出来るのは不思議ではない。

「傾いた壁」が床の代わりを務めない(マリオ進入可能空間を真上に作れない)からこそ、或るポリゴンを壁と判定する傾きの範囲をすんごく狭く、ほぼ垂直な場合のみ壁となるようにしたんだろうけど。それはそれで、壁のつもりでモデリングしたのに少し傾けてしまったせいで生じた「ほぼ垂直な床」や「ほぼ垂直な天井」が別の問題になってる。(根本的には「特定のポリゴンの真上がプレイ空間である」という設計に やはり限界がある。)

最後まで見ました。この 3 時間 45 分に付き合うのが難しい人でも、末尾の三分(3:42:02 以降)に流れるエンディングの映像がすばらしく分かりやすい可視化になってるので、そこだけ見てほしい。多くのプレイヤーを苦しめて来た、ステージのあちこちにそびえる見えない壁。

タイムライン内の何番目の投稿かに応じてハッシュタグなどの色相がグルグル回るようになってると、新着が来る度に各投稿の色が変動するから、タイムラインの中腹を表示していながら新着の頻度が分かるという副次的な効果に気付きました。「未読の新着が一個以上ある」という情報だけならヘッダー部の色で分かるけど、どれぐらい増えてるかは分からない。

最近「有機化学ちょっとやるか」と思ってウエブで調べてました。基礎しか見てない。

最初の二年間だけいた中高一貫校は、中学と高校の学習内容の順序を全体的に組み替えていた。途中で公立の中学に転校したら、一度も教わらない部分と二回教わる部分が発生してしまった。更に高校で選択しなかった領域が「抜け」になってる。世界史と有機化学がそれに当たる。

転校する少し前の授業で、理科の教員が「これから先が有機物だ、有機物は面白いぞ」と語っていたのが印象に残ってる。

日本の学校制度で高校まで最も典型的な教わり方をすると、全ての領域について最低でも中学校水準の教育を受け、更に選択科目で高校水準の教育を受けた経験を持つ事になる。私みたいな転校による変則的な「抜け」は、その部分だけ小学校水準になってるわけだ(追って独習しない限り)。

一貫校とは無関係に、単に選択しなかったのでインストールされなかった領域として目立つのは「数学 III・C」。必要に応じて齧ってる。

例えばこれは外部サーバー https://fosstodon.org のカスタム絵文字のうち、mofu.kemo.no が認知してキャッシュしている物の一覧です。(一度でも投稿内に使われてこっちに連合されて来た絵文字だけが認知されます。)