「スサノヲ(レガリア)」は簡易塗装であっさり完成させた……けど、肩のジョイントを壊してしまった。嵌め込むときに「きついかなー」と思いつつ押し込んだら、嵌まり込んで動かせなくなり、やむを得ずニッパーで壊して、予備パーツに交換して組み直した。

自宅にあるキットだと、FAG「スティレット」は右足首を壊して接着固定。DA「ラーニア」も肩関節が嵌まり込んで動かせなくなっている。ごめんね……。

「スサノヲ(レガリア)」は簡易塗装であっさり完成させた……けど、肩のジョイントを壊してしまった。嵌め込むときに「きついかなー」と思いつつ押し込んだら、嵌まり込んで動かせなくなり、やむを得ずニッパーで壊して、予備パーツに交換して組み直した。

自宅にあるキットだと、FAG「スティレット」は右足首を壊して接着固定。DA「ラーニア」も肩関節が嵌まり込んで動かせなくなっている。ごめんね……。

つい「反戦運動」と書いてしまいがちだけど、より正確には「民間人への攻撃があってもそれを支持してしまっている各国政府に対する、市民の大規模な抗議運動」と書くべきか。

「反戦」というのは確かにそうなのだけど、こういう言葉で雑に一括りにすると、何が問題にされているのかが見えにくくなってしまう。

反戦運動の世界的な広がりは、2003年のイラク戦争のとき以来という感じなのか……。

(※下記投稿の写真は、現在のイスラエル関連のもの)

https://med-mastodon.com/@luckytran/111356581039172647

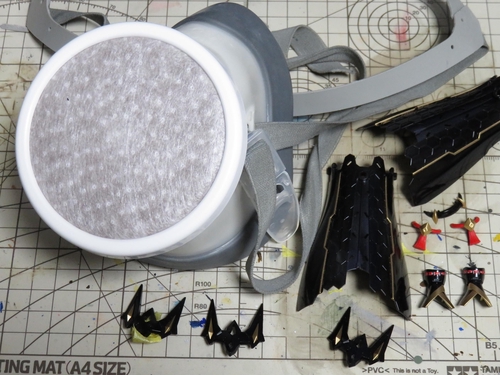

ガスマスク作業をしてきました(※模型のエアブラシ塗装)。

途中でマスキング等を挟んだので実作業は2時間くらいですが、このくらい吸着缶が汚れます。空中に噴霧された塗料+溶剤が、呼吸とともに体内に吸い込まれてしまうとどうなるかという話であり、やはり危険性のある作業なのだと思います。

とはいえ、簡易的にやるなら、例えば「ベランダに出て、ゴールドやシルバーのスプレー缶をランナーに吹き付けて、メタルカラーの発色をきれいにする」といった形で手軽にクオリティアップを図ることもできます。ツールは使い方次第であり、その工夫がモデラーの楽しみでもあります。

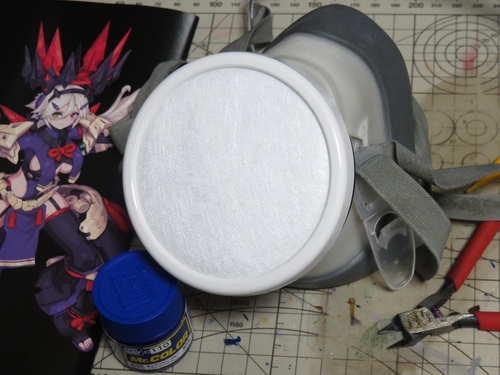

ガスマスク作業をしてきます。

プラモデルの塗装(とりわけエアブラシ塗装)では、危険なシンナーを吸い込まないように防塵防毒マスクと換気装置を使用すべきです……が、国内の模型雑誌ではマスクへの言及がほぼ皆無なんですよね。「安全な水性塗料の使用を推奨します」という程度の、通り一遍の注記は書かれているのだけど。防塵防毒マスクのメーカーが広告出稿してくれないからだろうか?というくらいには疑ってしまう。

たまたまバーコードリーダーの前に書籍を積んでしまったせいで、読み取りが連続発生してしまい(つまり同じ書籍を連続登録してしまい)、店員さんに解除していただいたことが……。もちろん、手許の操作でオールクリアにして最初からやり直せば自力対処できたんだけど、私がトラブったのに店員さんがすぐ気づいて下さって、「どうしましたか」と話しかけられたので、対処をお願いした。ありがとう、ジュンク堂の店員さん。

最大のメリットは、「1: 喋らなくてよいこと」。つまり、カバー有無やカード勧誘などの煩わしさが皆無なのが気楽で良い。大きめのカバンを常に持参しているので、袋も要らない。

その他、「2: 空いていることが比較多いので速い」、「3: 多少憚りのある表紙(水着表紙の漫画などもある)」、「4: 無人なので、支払に手間取ることがあっても気にならない」といったメリットも。

ただし、感染症に関しては、タッチパネルに触れるのが気がかり。また、大量に購入してレジから郵送してもらう場合は、店員さんにお願いする必要があるので、必然的に有人レジになる。漫画20冊(≒3kg)くらいであればカバンに入れて自分で持ち帰るけど、専門書はかなり重いので……。

任意のステージへジャンプできるというのは、どこにあるんだろう?

道中にある「Vivaldi」看板あたりが怪しそうだけど……。

ゲームクリア後の成果確認マップも気になる。破壊可能な監視カメラがいくつも配置されているし……。

もしかしたら正式版で追加された機能かもしれないので、あらためて探索プレイしてみよう。

開発会社「Porcelain Fortress」の、創設者Björn Elíeser Jónssonへのインタヴュー。

1: 主人公の造形(武骨な装甲を着込んだ女性)は、昔のゲーム『メトロイド』からのインスピレーション。

2: ゲームが緑の自然とともに始まるのも、アクションゲームの定番スタイルに倣ったもの。ただし、終盤ステージに向けて暗めにしていった。

3: 最初のボス(メカ恐竜)は、第1作『Vivladia』のゴール地点から着想しつつ、『冒険島(Adventure Island:『高橋名人の冒険島』のこと?)』や『ソニック』も想起しつつデザインした。恐竜は格好良いし!

4: お楽しみ要素として、各ステージにCPU一個とフロッピーディスク(diskette)二枚が隠されている。さらに、任意のステージに移動できる内緒のワープステージ(warp level)もどこかに隠されている。

5: チャレンジモード。社員さんは残機3~4ロストくらいでクリアできる(!)。

6: テストプレイでは、基本的にキーボードプレイだったが、コントローラーの方が楽かも。モバイルだとさらに難しくなるよ。

→ https://www.youtube.com/watch?v=r2q0Z0V7wfU

via:[ https://social.vivaldi.net/@Vivaldi/111353451514875759 ]

・組み立て+プラスチック(PS/ABSなど)=プラモデル

→下位分類として「スケールモデル」「キャラクターモデル」など(先述)。

・塗装済み完成品(PVCなど)=フィギュア

→1万円~3万円と比較的高額で、縮尺を明示したもの=「スケールフィギュア」と呼ぶことが多い

→ゲームセンターの景品などに使われている=「プライズフィギュア」

→安価な塗装済み完成品(カプセルトイや小物など)=「トイ」「ミニチュア」「おもちゃ(玩具)」など。

現代日本の模型界隈だと、こういう用語法で書いている人が多いかと思います。

님의 게시물

faustusxiii@vivaldi.net

님의 게시물

faustusxiii@vivaldi.netThis account is not set to public on notestock.

twitter.comの方は、非公開のDMや非公開アカウント、非公開リストや各種登録情報(メアドやTELなど)がうっかり公開されたり流出したりすることになっては大変なので、使わない人はアカウントごと消しておく方が安全かなと思います。各種連携が、気づかないうちに悪さをするという可能性もありますし。

ただし、閲覧オンリーなどで定期的にアクセスしている人は、何かトラブルが起きた場合でもすぐに対処できるので、「アカウントがまっとうに存続しているうちは維持しておく」という扱いでも、さしあたりは大丈夫そうですが。

日本国内では、「戦車や航空機などの実在物をモデルとして+それに対する特定の縮尺(scale)で作られた模型」のことを「(狭義の)スケールモデル」と呼び、それに対して「アニメのロボットなど、架空の存在をモデルにした模型」のことを「キャラクターモデル」と呼んで大きく二分割する慣習が、おおむね成立している。つまり、

・実在モデル+縮尺明示=(狭義の)「スケールモデル」

・実在モデル+縮尺不明=慣例上、「スケールモデル」とされる(広義)

・架空モデル=縮尺の如何を問わず、「キャラクターモデル」とされる

ただし、これはあくまで日本ローカルの、ドメスティックな用語法のようだ。実際、アニメのロボットでも、設定上のサイズに対して特定のスケール(縮尺)で再現されたものであれば、字義的には「スケール」モデルだと考えることができる。うーん、私もそういう扱いで投稿しちゃって大丈夫なのかな……。いや、日本人ユーザーから嫌がられそうなので、実際には差し控えるけど。

架空モデルの模型では、ガンプラのように縮尺を明示しているキットもあるが、ノンスケールの模型も一定数存在する(例えば子供向けの工作機械キットやガールプラモ)。それらも、公式の表示が無いとはいえ、想定されたモデル元に対して一定の比率で縮小されているわけだから、スケールモデルと呼ぶことは出来るかもしれないが、そこまで行くともはや「スケールモデル」の外延が広がりすぎて意味を成さなくなってしまいそうだ。

(うっ……自分がちょっと強めの言葉で投稿した直後に、LTLに初々しい「初めまして」投稿が並ぶと、なんとも気まずく申し訳ない気分になる……。言っていることはそれ自体は正当であるつもりだが、ごめんなさいごめんなさい、タイミングがまずかった……。)

ただし、「グローバルなものに合わせろ」「マジョリティに合わせろ」という論法には警戒したい。

例えばヤード・ポンド法は、あれはあれで一つの文化であり、使用者たちの世界認識の基盤を成している。日本のネット界隈ではしばしば冗談としてYP法を滅ぼせ云々と言われるが、あれは一つの文化――比較的マイナーではあるが使用者が確かに多数存在する生活文化――に対する、端的な絶滅の主張に他ならないわけで、異文化に対する深刻な攻撃性を発揮してしまう言葉だと考えている。冗談でも言うものではない。

1: 伝統、すなわち「ある慣習が一定期間存続してきたこと」それ自体には、あまり意味は無い。

2: しかし、存続期間の長短にかかわらず、ある集団の文化と認められるならば尊重すべきである。

3: しかし、特定の社会慣習を国家的に強制してはならない。

4: そして、その慣習が社会の円滑な運行にとって妨げになっているならば尚更だ。

こう考えると、元号を使いたい人たちは使えばよいが、公文書等では用いない方がよいということになるのではないかなあ(※ちなみに、「西暦も一つの文化の所産である、すなわち必然的普遍的な規則性認識の形態とは言えず、それが優位に置かれるべきではない」という主張も成立しうるが、暦法としては差し障りが小さく、それゆえさしあたりはおおむねグローバルに中立的として良いかと思う)。