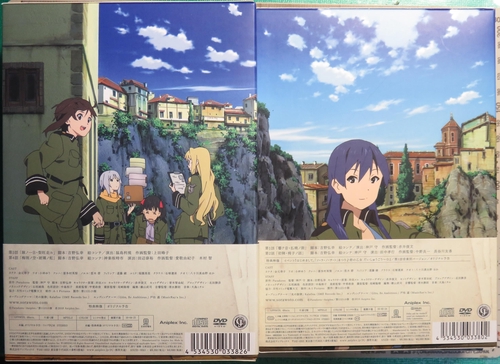

今日は『ソラノヲト』(2010)を再視聴。

神戸守監督にリードされた画面演出は抜群の切れ味だし、吉野氏の脚本もデリカシーの真率さと穏やかなユーモアがあるし、主演金元氏の清新な芝居を初めとしてキャスト陣も充実しているし、スペインはクエンカに取材した風景描写など美術的にも濃密な雰囲気があるし、SF的イマジネーションやミリタリーネタも凝っていて、この時期では特に好きなアニメの一つ。

今日は『ソラノヲト』(2010)を再視聴。

神戸守監督にリードされた画面演出は抜群の切れ味だし、吉野氏の脚本もデリカシーの真率さと穏やかなユーモアがあるし、主演金元氏の清新な芝居を初めとしてキャスト陣も充実しているし、スペインはクエンカに取材した風景描写など美術的にも濃密な雰囲気があるし、SF的イマジネーションやミリタリーネタも凝っていて、この時期では特に好きなアニメの一つ。

名前の話だと、「つくし」という名前の方がいらして(※筑紫とか土筆だと思って下さい)、「伊藤さんという名字の方と結婚したいですねー」と言っていたのを憶えている。つまり、「いとう・つくし=いと、うつくし」。その後どうされたかは存じ上げないけど。 (※このくらいなら、特定性は無いから大丈夫でしょう。)

以前制作したプラモデル「1/350 宗谷」。実物の迫力とディテールには、どうやっても届かないのよね……。本物の存在感や質感、そして緻密な内部構造を、存分に楽しんで下さいませ。

https://social.vivaldi.net/@cactus4554/110996100155159372

ハセガワ「1/350 宗谷(第三次南極観測隊)」。民間船の大スケール模型は初めて。視覚的にはカラフルで楽しく、全体の密度感も素晴らしいが、その一方で制作に際しては工程が複雑でかなり大変だった。

Antarctic observation ship "So-ya", which explored the Antarctica several times in the late 1950s and early 1960s. The plastic kit of Hasegawa (1/350 scale) is precisive but difficult to assemble.

#scalemodelling

「集まって楽しみたい人がたくさんいる」ということは、それだけ需要が存在するということだから、大きな施設群が(またはそれを借り切って)ハロウィンスペースを開いて、入場料やドリンク料を多少取れば十分利益になりそうだし、路上での騒ぎも減って、うまく回ったりしないかなあ……。

空港をショッピングモールやテーマパークのようにする(各種施設を併設して相乗効果を発揮する)といえば、シンガポールのチャンギ国際空港は有名ですよね。観光での集客目的を含めて、日本でもそういうアプローチを展開する空港が増えていくのかも。……まあ、カジノ併設とか押しつけがましい「おもてなし」とかはどうかと思うんだけど。

「違法or有害なコンテンツに対処する単一の企業が存在しない、分散的プラットフォームが直面する深刻な構造的問題だ」(※私訳はあくまで大意:以下同様)としている。たしかに、自由なインスタンスを建てられるというのは、加害表現を許容するインスタンスも存在できるということだからね……。

きついのは、「児童虐待コンテンツの大部分が日本サーバー発のものである(A significant portion of the child abuse material researchers uncovered was from networks in Japan)」という点。ただし、「漫画やアニメやAIコンテンツを児童虐待表現の規制から除外している、ひどく手ぬるい法制度だ」と述べているので、未成年に見えるキャラクターのお色気イラストなども児童虐待コンテンツとしてカウントしていると思われ、その点はいささか議論の余地があるかもしれない。実際にはイラストでも路理ものなどは国際的に犯罪化されているし(※日本は例外的)、さすがに実在児童を扱ったものは日本でも極々稀だろうとは思うけど……。

「日本最大のインスタンスの一つ[※時期的におそらくpawooのこと]では、多用されている上位20個のハッシュタグのうち11個がペドフィリア関連のものだ」……って、えっ、そうなの? pawooはアカウントを持っていないし、見てもいないので実情は分からないけど、どうやらAI生成によるリアリスティックな児童ポルノコンテンツなどが増えているようだ。

いずれにせよ、芸能事務所の件やLBGT差別や難民受け入れや機密情報流出なども含めて、「日本が世界のモラルハザード要因になったりセキュリティホールになったりしている」というのは事実だし、そういう認識もどんどん広まっているので、様々な局面で国際的に厳しい対応を取られるようになっていくだろうと思うにつけ、……。(嘆息)

https://www.washingtonpost.com/politics/2023/07/24/twitter-rival-mastodon-rife-with-child-abuse-material-study-finds/

via: mstdn.jp/@Mitsuwo/110775297023243891

おそらく万人(私たち全て)に、そういった攻撃的で排外主義的な言動に陥る可能性はあるのだと思います。ほんのちょっとした機会だったり、社会的情勢による圧力だったり、精神的なストレスだったり、ネットで「本当の真実」に触れた経験だったりするのでしょうけど。

特定の人種や文化集団や地域住民に対する排外的/差別的/好戦的な言動それ自体は批判すべきですが、それを「愚かな右翼がいる」「あいつらは愚かな右翼だから」「これだから右翼ってのは……」といって切断する論法は、1) 認識の問題としても上記のようにいささか危なっかしいように思うし、2) ロジックの問題としても、それ自体が「右翼という固定的な集団」に対する敵味方二分法になってしまうし、3) 実践上もかれらの意見を改めさせることにも役立たない(かれらの敵愾心を激化させるだけ)ので、そういった言い方はしない方が良いんじゃないかなあと。

人口密度が一定以下になると、交通機関が維持できなくて、「家族が一人ずつ自分の車を持つ」という自動車社会にならざるを得ないようですね。地域によっては、学生たちが自家用車で大学に通学するという、海外みたいな――と都市部住人には思える――状況もあるようです。

そうなると、地元駅もあんまり使われない(※駅までの送迎とかはあるだろうけど)。つまり、人が集まる拠点にはなりにくくて、商業拠点にもなれない。例えば駅前書店も存在できない。人口規模としてはそれなりに住人が多くても、ただ住宅街が広がっているだけでは商業や産業や文化が発達しにくくなるというのであれば、もったいないなあと思います。図書館などの公共施設がそういったハブの機能を担えればよいのですが……。

mstdnにいる人たちでも、blueskyにアカウントを作っている人は、せいぜい3割くらいなのかな。私の見聞する範囲でも、だいたいそのくらいの割合だと感じる。まあ、併用している人が3割もいれば十分多いと言えるかも。

cf. @ jeanoappleseed/111308148091724318

徳島の件は、単なる判断の誤りというよりも、「全国的な端末導入で取り合い競争」+「コロナ下もあって世界的に半導体不足」の状況で出遅れたため、そもそも良質な端末(の入札)を得ることができなかったという事情があったようで、これはこれで可哀想かなあ。

「だから仕方ない」というわけではない。「キャッチアップのための人的-知的蓄積が各自治体に必要」ということだし、「教育政策も、世界情勢も把握したうえでの運用が必要(つまり文科省の責任)」という話でもあるし、「トラブルの可能性が分かった時点で、もっと早期に対応すべきだった」とも思うし、「半導体なども含めた国内生産力の乏しさが、さらなる国内的ダメージをもたらした事例」とも言える。

ロンドンでMCM(※コミックコンヴェンション:漫画などのサブカルイベント)が開催されているのか。楽しそうでいいなあ。

日本だと、同人誌即売会スタイルが中心で、どうしても「買う」ことに集中してしまいやすい。コスプレエリアがあったりもするけど、参加企業も大人しいし、MCがいて全体進行をリードすることも少ない。

海外のコミコンのように、賑やかにコミュニケーションを取りながら雑多な空間をいろいろ見て回るというのも一度体験してみたいなあ(※映像などで見たことはある)。同人誌やグッズを売る個人ブースも、日本のように整然と列になっているわけではなく、小さな売店のようなボックス状で散在していることが多いようだ。

アニメ版『スクラップド・プリンセス』(2003年)だと、魔力の流れを表す白線が瞬間的に走って――コンピュータ回路のようでもある――そこから一気に魔法(発動の結果となる現象)が発生するという演出だった。わりと好きな演出。

実は、この作品の魔法は超自然的なものではなく、「管理された模造世界にわずかに残された、高度技術文明の残滓」であって、牧歌的な剣と魔法の世界をSF的に再構成した意欲作でもある。たぶんポスト『マトリックス』的作品の一つ。

そういった「魔法のSF的解釈」とともに、00年代前半から美少女ゲームなどでも「魔法の合理的解釈(魔法の科学的解釈)」、すなわち、魔法/魔術を因果的根拠や規則性のある原理として説明可能なように扱おうとするアプローチが現れてきた。『なのは』も、元々は美少女ゲーム由来の(スピンオフ的)コンテンツだったりする。

眠いので一気に飛躍すると、現在話題の『葬送のフリーレン』も、魔法の発展史(技術史)を作品構成の大きな軸の一つにしており、これは今世紀の日本オタク文化における「魔法の合理的把握」に棹さす正統的なアプローチと言えそう。

手許に浮かぶ魔法陣演出というと、『ストライクウィッチーズ』シリーズ(アニメ1期:2008年)は、きれいなブルーの円を手許(防御壁)や脚部(推進力)に多用していて、それらが作品の美術的トーンを作っていると言ってよいほど印象的でした。

この作品も機械的要素と組み合わせたメカニカルな魔法円だったし、空中に浮かぶホログラムUIのようなSF的イメージ(例えば映画版『マイノリティ・リポート』は2002年)からの影響もあるかも。アニメーションの視覚演出として広く見れば、『ドラゴンボール』が手許でパワーを溜める表現も、それらの前史的な存在なのかも。

cf. @ Tiltue536/111307701125782359 (※細やかな歴史的跡付けを書いておられます)

近年のゲームやアニメの女性キャラクターでも、不自然な形に髪留めをしたり、あんまり可愛くないヘアピンを貼り付けたりしているものが依然として多い。「服飾デザインが現実的なものになったり、質感表現などの描き込みがリアリスティックになったりしているのになあ」と感じてしまう。

これらはキャラクター表現の記号性の残り火のようなものだろうか。つまり、大量のキャラクターが溢れている状況下で、限られたリソースの中で個々のキャラクターを視覚的に差異化したり、それぞれに個性の手掛かりを与えたりするうえで必要なものであって、例えば非現実的なまでにカラフルな頭髪色が維持されているのと同様に、今後もずっと維持されていくのかもしれない。

ALTテキストの自動翻訳まで出来るというのは、なかなか良さそうですね。>Phanpy

自分では読めない他言語での長文ALTが付いていることも、わりと多いですし。

ちょうど先程見かけた投稿も、ゲーテシューレのアール・ヌーヴォー様式の建物が良いなあ!と思ったけど、ドイツ語のALT文は読んで分からないところがあったので。(cf. @ StefanMuenz/111307444093432847 )