警告付きの投稿の「もっと見る」「隠す」のボタンを前方に移動してみました。不便だったり不自然だったりしたらお知らせください。

言葉と文字とヨッシーアイランドが好き。たまごっちやここたまのアニメを見ます。たまに絵を描きます。フォントを作ったりします。2023 年 1 月から https://mofu.kemo.no の副管理人です(いきなり権限を付与されたけど受け入れました)。

ソーシャルメディアの中では ここが常駐場所です。大体全ての活動をここに集約します。ActivityPub 対応サーバーからリモートフォローしてください。なおフォロー外からの非公開返信は受け取らない設定にしてます。

日本語の研究で博士号を持ってるけど、離れて長いし、自信ない。キーボードは新 JIS‐配列(JIS X 6004)微改変版です。今のプロフィール画像は『スーパーマリオブラザーズワンダー』の一般ポプリンの絵です(二次創作)。

全ての #絵 を見るにはこちら :

https://mofu.kemo.no/@sayunu/tagged/%E7%B5%B5

ここたまに興味がある人は、ここたまアンテナ(@cocotama_antenna)をフォローしてね。

警告文が長大な場合にあまり美しくないな。(そもそもここに長文を書くべきではないと思うけど。)本当はボタンを先頭に float させたいけど、本来文末に配置されてるから、文書構造上の順序を変えないと難しい。

確かに、Aethy では添付画像も警告文の奥に隠されてる。普通の Mastodon では文章だけ隠され、画像は初めから見えてる。

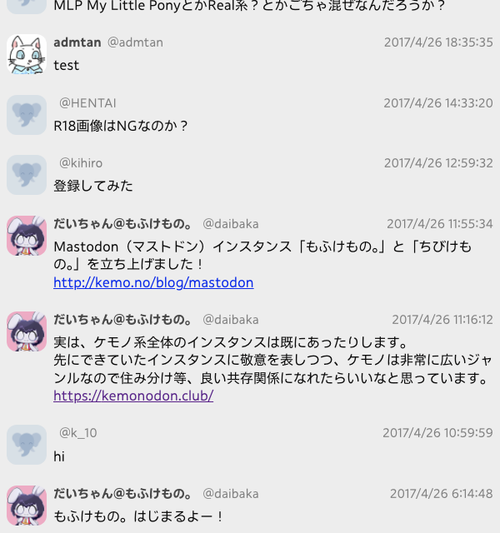

ぜるまくんがアカウントを取ったマストドンサーバー、私がこの前作った概念図と一致度高くなったのが面白いな。Pawoo と mstdn.jp とボカロ丼。まあ目立つ例を集めたから自然ではある。

この図、文字が小さかったなあと反省しています。個々の絵文字の表情は読み取る必要がなく、文字情報を読む方が重要だから、大きさの比をそれに整合させるべきだった。

https://twitter.com/sayunu/status/1616288466698121216

多数のサーバーが自由に繋がるという基本的な理解を助ける為に作った図であって、サーバーの具体例は規模や知名度といった観点で選んだ。ツイッターで若干リツイートされたけど、彼らに「2023 年にお勧めのサーバー」を伝える事を目的にするとしたらちょっと違う物を選定しただろう。

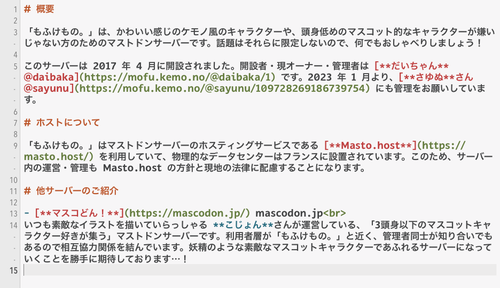

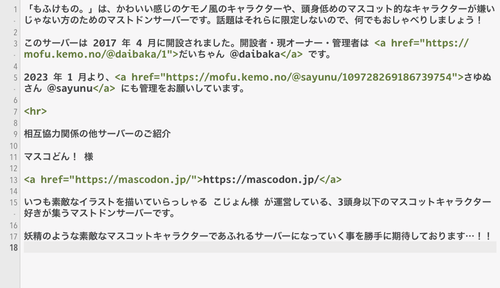

@daibaka サーバーの説明に全体的に加筆しました(一枚目)。従来のは二枚目。履歴は手元にも保存してあります。

大きな変更点として、

・ Masto.host についての説明を追加しました。

・ マスコどんがどういう観点で もふけものと結び付くのか文を追加しました。

それと、全体の調子を揃える為に「様」を削るなど言い回しに手を加えた所があるけど、だいちゃんが「自分の言葉ではない」と違和感を覚えるようならまた弄ってください。

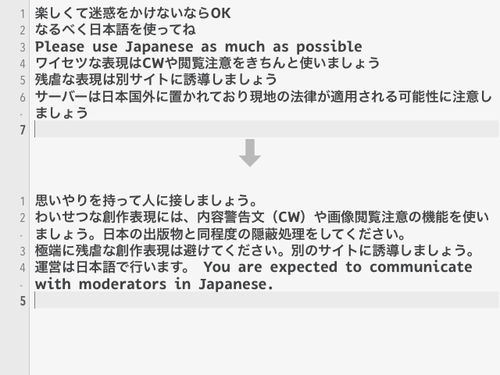

@daibaka ルールも全体的に再編成しました。まづい所があれば言ってください。主な観点は…

・ 楽しい気分の時以外も使える方がいいなあ。

・ 私も人に迷惑を掛けるし、それが駄目だと厳しいなあ。

・ 一応、隠蔽処理の基準を示しておこうか。

・ 日本語以外を書くのは許すけど、運営者と日本語で会話できないのは困る。

・ 所在が国外であるという話はルールにならないので、サーバー説明の方に書いた上で削ろう。

マストドンのハッシュタグ検索は複数条件を組み合わせたりできないから、ツイッターの「#\絵 from:sayunu」そのものはないけど、プロフ画面の「注目のハッシュタグ」から開けば同等の検索範囲になるのね。URL は

https://mofu.kemo.no/@sayunu/tagged/%E7%B5%B5

となる。

プロフの設定で「注目」として掲出してないハッシュタグも、同じ形式の URL を呼べば当てはまる投稿の一覧が表示される。

個別の機能を実装していくのはバラバラのコミットでいいけど、一貫した UI というのは一旦全部を見ないと作れないよね。(Mastodon の開発の履歴を眺めて思った)

リモートから飛んで来るお気に入りとかを見るに、恐らく連合タイムラインを見てる人が結構いる。賑わっているサーバーで少なくとも一人からフォローされているというのがやはり可視性に大きく関わるなあ。零人と一人の差が大きい。

前も触れたけど、連合タイムラインには「自サーバーの誰かが採用したフォロー先」というキュレーションが効いてるから、自サーバーが「趣味のいい人々」の集まりだったら高品質になり得る。

ローカルタイムラインの意義という面でも、どのように人々を区切ってサーバーに収めるかが実は体験に大きく関わる。もし「どのサーバーでもいいんだよ」と勧めるなら、ローカルタイムラインと連合タイムラインを使わないという前提が要る。

いや、しかし連合タイムラインなどを「使う」事に関する体験は、本質的には所属サーバーの問題というより、やはりユーザーインターフェイスの形の問題なんだ。各サーバーのフロントエンドは「自サーバーの持っている情報しか出さない」という作りだから、よそのサーバーの連合タイムラインを見るには別の窓口に行かないといけない。それは必然ではない。

よそのサーバーが受け取っている連合タイムラインを見る権限を、私が持っていないわけではない。ただウエブ画面の右側のメニューにないだけ。

作りとしては、よそのサーバーのタイムラインは最新情報のプッシュを貰えないという違いがあるわけか(多分)。手動で、または定期的にプルする事になる。

XMLHttpRequest で任意のサーバーから連合タイムラインを取って来るのは簡単にできるので、その方向で作り込めば「自分の属するサーバー」とは関係のないマストドンブラウザーが出来そう。

https://twitter.com/sayunu/status/1622901519774552064

そう言えば XMLHttpRequest っていう古びた機能ではなく最近は色々あるらしいんですけど、この前ちょっと fetch というのを使ってみたらあんまり便利に感じなくて XHR に書き直したという経緯があります。使い方が悪いのかな。JavaScript の非同期処理の流れとかは従来の考え方が定着してるので、その中でやる事に不自由を感じないというか…。

ハッシュタグ「絵」のタイムラインも取れた。見せ方次第では複数のサーバーから取って来た情報を一つのタイムラインに流し込む事もできるだろうから、かなり便利な気がする。