00年代は超自然的なオカルトネタに代わって、科学的なSF的発想へ転換していった時代でもあるのかなあ。ループものが流行ったのも、オカルト/伝奇というよりはSF寄りのネタだろうし。

『serial experiments lain』がオカルトとSFを架橋した……という感じに説明が収まったらきれいだけど、実際どのくらい影響があったかは分からない。

00年代は超自然的なオカルトネタに代わって、科学的なSF的発想へ転換していった時代でもあるのかなあ。ループものが流行ったのも、オカルト/伝奇というよりはSF寄りのネタだろうし。

『serial experiments lain』がオカルトとSFを架橋した……という感じに説明が収まったらきれいだけど、実際どのくらい影響があったかは分からない。

『Vivaldia2』は、バグっぽい挙動がいくつかあったので、フォーラムに情報を投げておいた。

ゲートは、ハマったら押し戻しするように設計しておくべきだったんじゃないかなあ。

「前世の記憶」とかのオカルトネタは、90年代末にノストラダムスあたりと一緒に葬り去られたという印象。

80~90年代までは、『DRAGONBALL』『孔雀王』『3×3 eyes』『封神演義』など、中国趣味の伝奇ネタも好んで取り上げられていたが、00年代以降は急激に退潮したようだ。00年代のポップ/オタクカルチャーは無国籍志向の現世享楽趣味が強かった。学園恋愛系PCゲームとか、いわゆる「日常系」の時代。

10年代に入る頃には、ネット小説を介してJRPG風ファンタジーが再興したり、クトゥルフネタが流行ったり、魔法少女ネタが流行したりして、オカルト(超自然的現象)ネタが再び浸透しているという感じ? 20年代は、そろそろ日常寄りへ揺り戻しつつあるように見える。

今年発売のゲームでも、ダメ文字(に起因すると思われる)バグは発生しているのか。

https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/yajiuma/1493727.html

昔のPCゲームは、ユーザーが任意の名前を入力する際に、いわゆる「ダメ文字」に引っかかってバグるという現象もあった(※00年代のSLGでも稀に見かけた)。例えば弓兵の「弓」とかもダメ文字なので、下手にリネームするとバグるという……。さすがに現在では、そういうのは無いだろうけど。

00年代以来の美少女PCゲームは、禁則処理はもちろんのこと、フォント選択機能なども含めて、デジタルテキストとしての可読性配慮や文字演出に関する技術的改良を大きく進めていたのだが、実行環境によってはそういうのも難しくなるのかなあ。

有名なオンラインゲーム(いわゆるソシャゲ)でも、テキストの禁則処理が出来ておらず、「。」(句点)や「、」(読点)が行頭に来てしまっているものがある。「えっ、2020年代にもなってこんなお粗末な?」と驚くが、ああいうのも改善していけたらいいね……。

@kyu3a ちょっとびっくりする仕様ですよね。手動でCW解除もできますが、デフォルトではCW文が付いたままなので、意図しない誤操作をしてしまいそうです。

とはいえ、返信元の投稿それ自体が「注意を要する(contents warning)」扱いなので、それに対するリプライの中身も周囲から隠す形にしておくのは、セーフガードとして理に適っているのかもです。

@kyu3a ご教示ありがとうございます。ざっと検索してみたら、代替テキストを付けるのは義務的(mandatory)ではないにしても注意喚起(reminder)をしようという動きがあって、赤枠が設けられていたんですね。そういう慣行の影響が今でもしっかり残っているというのが面白いです。

・大量のメールをリスト状態で表示するのに便利だし、

・個々のメールを別タブで開いておくこともできるし、

・ツリーに含まれる件数も表示されるし、

・長い件名でも全部表示できるし(※レイアウト設定やウィンドウ幅によるけど)、

・既読/未読も見分けやすいし、

・もちろん動作も軽快なので、

わりと便利なのだよね……。今でも簡易形式で使っているアカウントがあるので、これが無くなってしまうのは惜しい。

https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1533384.html

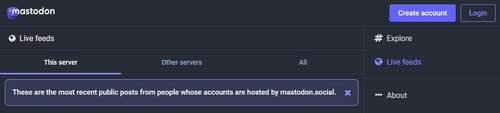

個人的には、「連合」TLはあまりにも散漫雑多に見えるし、サーバー通信負荷のこともあるので、普段はまったく見ない。しかし、理念上の問題意識としては、分散型SNSは小規模なメンバー内に閉じこもってしまう危険があるので、他のサーバーへと開いた窓をシステム側がどこかに確保しておくべきだとも考えている。

本家mastodon.socialでは、公開TL欄がすでに"Live feeds"として統合されていて、

・"This server":ローカルTLにほぼ相当。アドレスは/public/localのまま。

・"Other servers":連合TLにほぼ相当。アドレスは/public → /public/remoteになる。

・"All":上記二つを合わせたもののようだ。アドレスは、こちらが/publicになっている。

感想:慣れれば簡単だろうけど、入ったばかりの人には分かりづらいかも。また、連合TLはサーバー負荷が大きいと聞いたけど、その要素を拡大してしまって大丈夫なのだろうかという疑問もある。

似たような話は、現実にすでにありましたね……。FBやChatGPTのモデレーションのために、有害コンテンツを大量にチェックする作業を低開発国の労働者にやらせていて、それは彼等にとって深刻な苦痛をもたらすものだという……。

https://developers.srad.jp/story/23/01/22/066202/

https://gigazine.net/news/20220215-facebook-african-moderators-poor-treatment/

それに対して、例えばtwitter.comでは、ALT文を丁寧に付記している人は非常に少なかったと思う。私の見聞範囲だけの問題かもしれないけど。せいぜい140文字の短い投稿を大量に投稿していく媒体だと、一つ一つALT文を付けるという文化が育ちにくいのかもしれない。

私自身も、twitter時代はあんまりALT文を付けなかったが、このmstdnアカウントではなんとなくまめに画像説明のテキストを書いている。どちらかといえば、出典表示や作品名表示に使っていることが多いけど、本来の目的にも合致しているから大丈夫だろう。

考えられるのは:

・アクター要因(1):参加者たちが、視覚情報の扱いに関してまっとうな配慮をできる方が多い。

・アクター要因(2):参加者の属性が多様性に富むので、視覚的能力の多様性にも意識を向けやすい。

・アクター要因(3):参加者の文化的背景が多様性に富むので、画像についても補足説明の必要性が大きいと感じられがち。

・媒体要因(1):最大500文字も書けてミニブログ寄りの側面が強いので、一つ一つの投稿を丁寧に構成してから投稿するようになりがち。

・媒体要因(2):他サーバーからの閲覧だと、画像が見えなくなることがあるので、それに対処する。

・内容要因:最大500文字も書けるので、添付画像についても複雑な説明を施したくなる。

・文化要因:たまたまそういう慣行が形成され、広く定着しつつある(ネタ目的のALT文も含め)。

・偶然性or誤認:私の見聞範囲に、たまたまそういう偏りがあるだけ。

いずれにしても、良いことだと思う。

URLを貼ったときに、リンク先のタイトル&サムネイルが付加されるか否かの運用がよく分かっていない。ここのサーヴィスだと、

・通常は、リンク先ページのサムネイルが(可能なかぎり)出る

・URL+画像添付だと、サムネイルは付加されない

という扱いなのかな? 混同を防ぐうえでは有効な仕様なのかも。

>有料会員は「AI検閲ルールの観覧」、「AI検閲ルールの投票」、「AI検閲ルールの提案」を確認可能。段階的に検閲ルールに介入できるようになる。

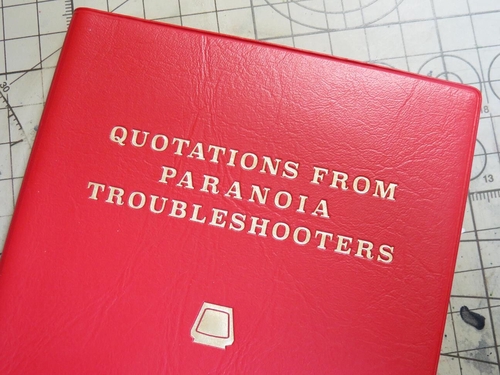

というのが、ものすごくTRPG『パラノイア』のセキュリティクリアランス(※情報アクセス権限の階級)っぽい。もちろん『パラノイア』それ自体がディストピアもののパロディなのだけど。

https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/1533897.html