『フリーレン』は、思いっきりドイツ語ですね。

frierenは、英語でいうfroze(凍結する)

フェルンはfern(遠い)?

デンケンさんは、思慮深いdenken(=英語でいうthink)とか。

硬めの語感を、童話的な神秘性に回収して、うまくネーミングに使っている感じです。

『フリーレン』は、思いっきりドイツ語ですね。

frierenは、英語でいうfroze(凍結する)

フェルンはfern(遠い)?

デンケンさんは、思慮深いdenken(=英語でいうthink)とか。

硬めの語感を、童話的な神秘性に回収して、うまくネーミングに使っている感じです。

これまでは「個別的(アドホック)なフォロー」と、「概括的なサーバー単位のlocal TL(とremote TL)」、そして「局所的なハッシュタグ検索」のみが相互の接触機会だったが、全文検索が可能になるならば(※検索ヒットを許可するならば)、接触の可能性が飛躍的に高まる。

ポジティヴな作用を見出そうとするなら、「有益な情報を投げかけたときに、それがどこかに伝わる可能性が高まる」、「新たな有益情報に遭遇できる可能性が高まる」、「サーバー帰属の如何があまり問題にならなくなる(LTLくらい?)」あたりだろうか。特に最後の要素は、今後の新規参加者にとって、fediverseへの参入のハードルを下げてくれるだろう(……だといいなあ)。

また、そこから、他の多くのサーバーから制限を受けていること(そういうサーバーに所属すること)は、相対的に、よりいっそう大きな不利益を意味することになるだろう。それが、個別サーバー運営を健全化させるインセンティヴとして作用したら……そう上手くはいかないか。

海洋堂の「太陽の塔」プラモデルが店頭に並んでいたけど、さすがに、その場ですぐに買える代物ではなかった。1/200縮尺だから、高さ35cmくらいか。ぎっしり内部再現までしてあるキットだから、買う価値は確かにあるんだよなあ……。

https://kaiyodo.co.jp/items/okamototaro/aartpla-ap017/

現代的なJRPGの文脈で言うと、『ドラゴンクエスト4』(1990)のボスが「魔族の王」を称したあたりが最も早い時期なのかな? >魔族

それ以前に、山田風太郎とか菊地秀行とか夢枕獏とか平井和正とかの伝奇活劇小説で使われていた可能性もあるけど。

magpie(マグパイ)って、カササギのことか。そして、わりと大きい鳥(40cmくらい)なんだね。もっと小柄(小鳥)なのかと思っていた。

AIアート界隈では、和服とも中華風ともつかない不思議な服飾様式が形成されつつあるように見える。AI生成だから、現実の物理的な衣服(構造、縫製、着付けetc.)から完全に切断された形で、新たなファッションが生まれているということになる。不思議な状況だが、興味深い。このセンスが広く普及していったら、どんなふうになるのだろうか?

Ζガンダム系では、MG版の「Ζプラス」シリーズが非常にきれいなキットで印象深い。

ガンダムらしいトリコロールを思いっきり外したカラーリングで、下記写真のA1型は華やかなオレンジ。深海探査艇や極地調査船を連想させるビビッドでメカニカルな色合いが個性的。

ロボット型から航空機形態へ変形させると、薄くて鋭いシルエットになるのも良い感じ。腰の両脇装甲も、このA1/C1型だと小型のガンになるので、機能的にうまくまとまって見える(※上側、左右に突き出ている機銃のこと)。

本業寄り(実名寄り)のアカウントと、情報収集目的のアカウントと、趣味寄りに特化したアカウントくらいは分けておくのが良さそうだけど、しかしあんまり分散させたくないという考慮もある(※ログの管理、使い分けの負担、セキュリティリスクなど)。

特に趣味寄りのアカウント運用は、「水着フィギュアくらいは許容されるのがありがたい」+「しかしそれ以上の猥雑なのは避けたい(他のサーバーからも蹴られるし)」+「セキュリティ面で安全なところが良い(その点でmstdn.jpやpawooは不安)」+「日本語話者が多くて、ほどよく埋没したい」というのが理想なんだけど、うん、そんな都合の良いインスタンスは無いよね。

メインブラウザにfirefoxを使っているし、Mozillaのポリシーにも好意的なのだが、あちらのSNSに入ってみるかどうかは躊躇している。(さすがにそれは別問題なので)

とはいえ、とりわけ最初のうちは、テック/ガジェット系に詳しい猛者が集まっていて刺激になりそうだし、反-ビッグテックな自由の気風を好む人が多そうだs…って、なんかここと似てない?

twitter時代にご縁のあった尊敬すべき方々が、早く脱出してきてくれないかなあと、ずっと秘かに心待ちに待ち続けているのだけど……。もうそろそろ一年になる(※)のに、移住される気配が無く、不平を言いながらずっと投稿を続けておられるようだ。あちらに残っている方々は、「周りの○○さんたちが残っているから」と一蓮托生であのまま残り続けてしまうのかなあ。

(※あれがCEO就任したのが昨年の10月末。)

補足。山田鐘人氏は、『フリーレン』では原作担当となっている。つまり、作画そのものの担当ではない。ただし、漫画原作者は、ただ台詞を書くだけとは限らず、おおまかなコンテ(コマ割)を含めて提案することも多いようだ。山田氏は漫画実作者でもあるから、『フリーレン』のコマ割などのコンセプチュアルな設計に関しても、おそらく一定の関わりはあると推測される。実際にどこまで関与されているかは、インタヴューなどで探るしかないけど。

元々のキャラデザがプラモデル化(細部の色分け)を想定しておらず、装飾的なラインの塗り分けは大半がデカール任せになっている。まあ、モデラーとしては取り組み甲斐があるとも言える。

また、バトルスーツではなく制服デザインであるため、プラモデルとしての可動確保に大きな支障がある。これも、元デザインからしてやむを得ないのだが。「寿武希子」の場合は、「直立用のスカート」と「着座用のスカート」の2種類を同梱することで強引に解決を図っているが……。

結局のところ、関節可動のガール・プラモデル(美少女プラモ)という分野は、「固定ポーズのフィギュア(きれいだが高額で動かない)」と「関節可動の布服ドール(可動は柔軟だが扱いが難しくアレンジしづらい)」の間の折衷的存在なのだろう。それゆえ、ものによっては、ガールの魅力とポージングの自由さの相乗効果によってポテンシャルを大きく引き出したり、あるいは逆に、キャラ再現も配色再現も甘い中途半端な商品になってしまったりする。難しいジャンルだと思う。

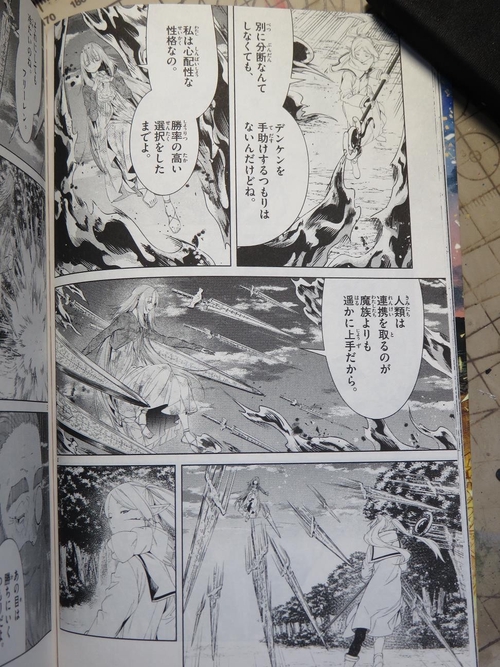

どんな場面でもコマ組みの垂直水平を崩さないところ。激しいバトルシーンですら、大コマや斜め枠線を使うことはほぼ皆無で、縦横の均衡が厳密に維持されている。これは漫画における「文体」選択と言ってよいだろう。

この演出的機能はさしあたり、大きな物語(魔王を倒す)がいったん終わった後の物語としての冷ややかさだと述べられ、あるいは主人公の内省的な冷静さを反映したものと捉えることもできようが、実際には、物語が常に悠揚と進められるもどかしさや、極端に細く薄い描線と相俟って感じられる逆説的な緊張感をももたらしている。

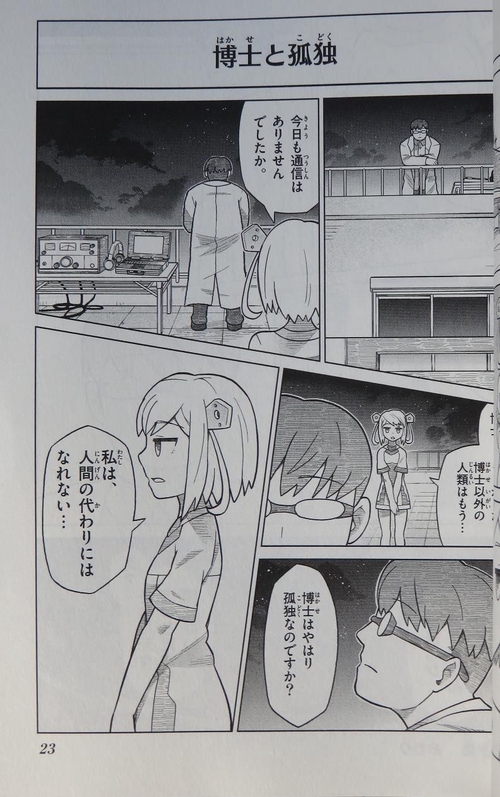

さらに興味深いことに、原作者(山田鐘人)が手掛けた『ぼっち博士とロボット少女の絶望的ユートピア』では、四コマ漫画風の一ページコメディにもかかわらず多くのページで異様なほどに斜めコマが頻出する。ポストアポカリプス世界を表現するアプローチとして、平衡を失った世界(Koyaanisqatsi)を表す演出と言えるだろうか。同じ作者が関わった上記『フリーレン』との文体的コントラストが面白い。

関わりの蓄積が浅いままに中途半端なボケ発言をすると、本物のボケと取られる虞が……いや、これは本当のボケになってしまっているのか?(ボケ)

うちにあるドイツものは、SennheiserとかSteadtlerとかCDいろいろとかドイツ哲学くらいだけど、どれも長持ちしているなあ。ただし、Revellのプラモデルは残念ながら精度が今一つでした。