困った時はぐーぐる先生に聞くよりもGitHubリポジトリ探した方が早い時代なのかも。LuckFox-picoのSDK、luckfoxで検索したらヒットした。 https://github.com/LuckfoxTECH/luckfox-pico

OpenBSD(uaa@), Ham(JG1UAA), Ingress(Lv14, RES), Japanese(Sagamihara-city, Kanagawa)

Another side: https://social.tchncs.de/@uaa

npub1rarr265r9f9j6ewp960hcm7cvz9zskc7l2ykwul57e7xa60r8css7uf890

Messages from this Mastodon account can read via mostr.pub with npub1j3un8843rpuk4rvwnd7plaknf2lce58yl6qmpkqrwt3tr5k60vfqxmlq0w

困った時はぐーぐる先生に聞くよりもGitHubリポジトリ探した方が早い時代なのかも。LuckFox-picoのSDK、luckfoxで検索したらヒットした。 https://github.com/LuckfoxTECH/luckfox-pico

【RV1103】Luckfox Pico 构建系统分析 (2023/10/07) CSDN会員じゃないと読めない… https://blog.csdn.net/qq_28877125/article/details/133204980

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

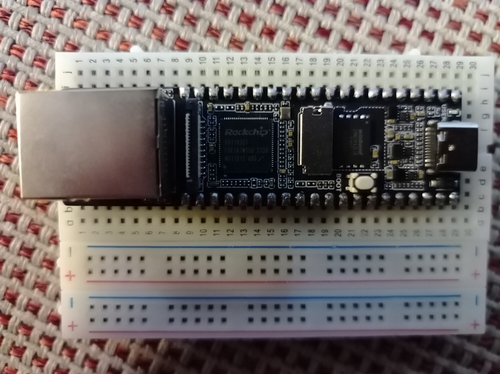

思っていたよりも早くにLuckFox Pico Plusが届いてしまい、困惑中。

でもカタカナで「アマチュア」とか書くと、すげえ蔑視的な意味が付加されちゃうような気がするんだよなあ。

amateur、フランス語・ラテン語が語源って話がある https://www.etymonline.com/jp/word/amateur

1784年、「ある芸術、研究、または追求に対する好みを持つが、それを実践しない人」という意味で、フランス語の「amateur」(16世紀から復活した古フランス語の「ameour」から)から派生し、ラテン語の「amatorem」(主格「amator」)「愛する人、友人」、amatus の代名詞形から派生した名詞である、過去分詞形の「amare」(「Amy」を参照)。

公式も反応するのね(ハイフンがないとか狭量なことはいわない

https://twitter.com/NEC_jp_pr/status/1735668088383635497

-

-X

開業医と医師の働き方改革 (中村 暁, 医療福祉政策研究第3巻1号(2020.3)) https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhwp/3/1/3_73/_pdf

医師の働き方改革、というのはよく見かけるけど勤務医が対象であって、開業医は結局今までのままなのかなあ(事業主なので上限規制の対象外)。

やっぱamazon.co.jpで売られてるやっすいカプトンテープは熱に弱いのか…(とはいえポイントでさくっと買えるのはそーゆうのしか無い)

group staffなんか無いんだけど作るかあるいは違うもので代用するか…この辺はdistroで思いっきり違うからなあ。

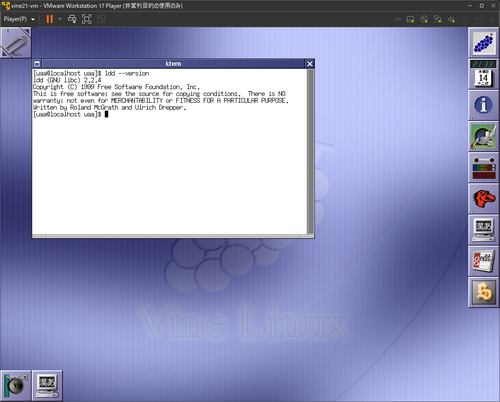

Vine 2.1でsj3-2.0.1.20をビルドしてみたけど、warningも数える程度しか出なかったし、当時はこれで良かったんだよな…と思いを馳せる。

※Vine 2.1じゃなくVine 2.5でした

英語配列のキーボードを選べるノートがあんまし多くない、というのもノート機を買う気になれない理由の一つ。

ダンスミュージックがイギリスで2番目に人気のあるジャンルであることが判明 (2022/11/17) https://block.fm/news/dance-music-uk-second-most-popular-genre radikoよりもfreak31でEDM聞きまくる生活になってそんなに時間は経ってないけど、こういう記事が出て一年くらいしてからなので自分はあまんまり情報感度は高くない部類なのかなーとか。

ノートPCってなんかあんまし買う気のしないブツの一つだな。自分好みに組めない…デスクトップ中毒だから、というのはあるのかも。

かつて何のプロジェクトに関わっていたかとか、確かに出せないですね…守秘義務もあるし、バレた途端石とか火矢とか飛んできそうだし。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

やる気ないなーと言ってたxlxdのIPv6対応のリフレッシュ、そんなに手間かからずにできたので片付けちゃいました。ついでにPRも投げ直し。

https://github.com/LX3JL/xlxd/pull/240

なんか2019年からずっとPR投げていて、来年3月で5年も放置されてたことになるという。

@hadsn (すみません、スクリーンショット送った方が早かったですね…すみません)

@hadsn

-rw-r--r-- 1 root root 35 Mar 5 2002 LC_PAPER

-rw-r--r-- 1 root root 52 Mar 5 2002 LC_TELEPHONE

-rw-r--r-- 1 root root 5000 Mar 5 2002 LC_TIME

[uaa@localhost ja_JP.eucjp]$

@hadsn

-rw-r--r-- 1 root root 24 Mar 5 2002 LC_MEASUREMENT

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 3 06:50 LC_MESSAGES/

-rw-r--r-- 1 root root 291 Mar 5 2002 LC_MONETARY

-rw-r--r-- 1 root root 76 Mar 5 2002 LC_NAME

-rw-r--r-- 1 root root 55 Mar 5 2002 LC_NUMERIC

@hadsn

[uaa@localhost ja_JP.eucjp]$ ls -la /usr/lib/locale/ja_JP.eucjp/

合計 924

drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 3 06:50 ./

drwxr-xr-x 290 root root 8192 Dec 3 06:50 ../

-rw-r--r-- 1 root root 104 Mar 5 2002 LC_ADDRESS

-rw-r--r-- 1 root root 404143 Mar 5 2002 LC_COLLATE

-rw-r--r-- 1 root root 474552 Mar 5 2002 LC_CTYPE

-rw-r--r-- 1 root root 334 Mar 5 2002 LC_IDENTIFICATION

@hadsn 怪しそうなのだと、/usr/share/i18n/locales/ja_JPとか、/usr/lib/locale/ja_JP.eucjpですかね(ja_JP.utf8もあります)。

@hadsn

[uaa@localhost /usr]$ ls -la /usr/share/locale/ja_JP.SJIS/

合計 12

drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 3 06:51 ./

drwxr-xr-x 55 root root 4096 Dec 3 06:51 ../

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 3 06:51 LC_MESSAGES/

[uaa@localhost /usr]$

/usr/share/localeにja_JP.eucJPが見当たらないという不思議な状態です。その割に、

[uaa@localhost /usr]$ echo $LANG

ja_JP.eucJP

[uaa@localhost /usr]$

という。

@hadsn

[uaa@localhost /usr]$ ls -la /usr/share/locale/ja

合計 28

drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 3 06:51 ./

drwxr-xr-x 55 root root 4096 Dec 3 06:51 ../

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 3 06:51 LC_MESSAGES/

-rw-r--r-- 1 root root 5940 Dec 31 2001 man

-rw-r--r-- 1 root root 817 Feb 21 2002 ppxp.cat

-rw-r--r-- 1 root root 3091 Feb 21 2002 ppxpd.cat

[uaa@localhost /usr]$

@hadsn

[uaa@localhost /usr]$ ls -d /usr/share/locale/ja*

/usr/share/locale/ja/ /usr/share/locale/ja_JP.SJIS/

[uaa@localhost /usr]$

Vine 2.1ってglibc 2.2.4なのか…

glibcのバージョン毎に仮想マシンを飼うことも考えないといけないのか…

※すみませんVine2.5でした

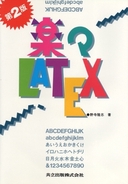

TeX本というと…「楽々LATEX」には大変お世話になりました。 (LaTeXじゃなくLATEXになってるんですよ…) https://www.kyoritsu-pub.co.jp/book/b10011603.html

2年間放置してた自分も正直どうかとは思うんだけど、まあお塩な対応では流石にやる気スイッチはoffになりますわな。そもそもそんなスイッチが実装されてはいないはずだけど。

未だに塩漬け&放置したのでconflictっすか…そろそろ直すか。やる気ないんだけど… https://github.com/LX3JL/xlxd/pull/205

framboise# dhclient urndis0

framboise# ifconfig urndis0

urndis0: flags=808843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST,AUTOCONF4> mtu 1500

lladdr c2:90:16:6f:8d:9d

index 7 priority 0 llprio 3

inet 192.168.42.139 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.42.255

framboise#

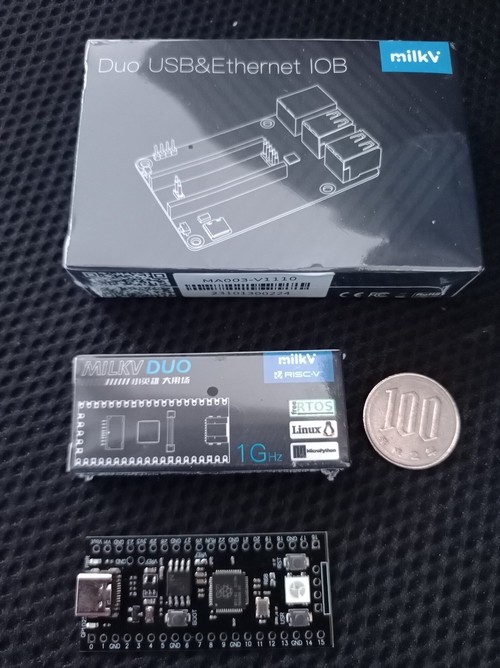

うん、やっぱMilk-V Duo、I/Oボード使わずに繋いだらurndis0で見える。

あーreceiveの方かー。まあfxp(4)はクソ面倒💢という記憶が…ウッ

https://github.com/openbsd/src/blob/master/sys/dev/ic/fxp.c#L738

fxp(4)のこの辺のこと?

必ずFXP_CB_COMMAND_Sを立てた状態で、次のdescriptorをリンクした際にS bitを消して、CU_RESUMEで蹴っ飛ばすの。

確かCB_STATUSとかCB_COMMAND、あの辺はアクセス幅を間違えると厄介なことになった記憶が…

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

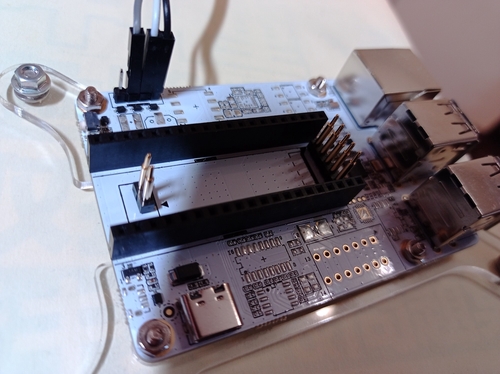

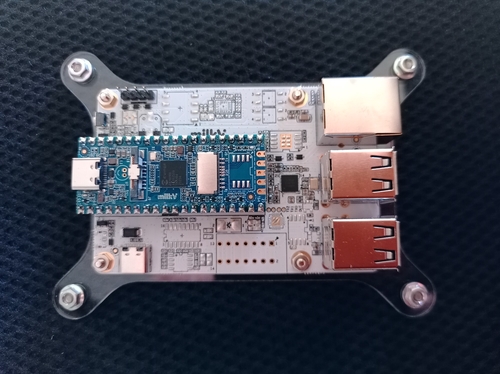

Milk-V Duoの裏面の写真ってあんまり無いみたいなので上げてみる。LANとUSBのパッドを、I/Oボード側のピンを接触させることで接続する作りになってる。

USBの信号を横取りするためのパッドにカプトンテープでも貼れば良さそうだけどそんな便利なテープを持っていないのでどうしたもんかな…放置で良いか。

そういえばMilk-Vのgetting startedではRNDISデバイスとして見えるって書いてあるんだけど…I/Oボードを使った場合はそのUSBポートにUSBハブもぶら下がることになるのでおかしなことにならないか…? https://milkv.io/docs/duo/getting-started/setup

Milk-V、I/OボードのUSBの口にUSBメモリを挿したらハングアップするんだが…これどうなってるんだろう

そういえば最近近いところが見づらいような気が…眼鏡を直さないと仕事にも影響が出そうだから来年こそなんとかしないと。

Milk-V Duo向けの設定はここか。mainlineに取り込まれていないとすると、ここを参照するしかないか… https://github.com/milkv-duo/duo-buildroot-sdk/tree/develop/build/boards/cv180x/cv1800b_milkv_duo_sd

CV1800Bのブートプロセス https://community.milkv.io/t/uboot/181

Use Opensbi to boot your own operating system https://forum.sophgo.com/t/use-opensbi-to-boot-your-own-operating-system/340

Milk-v Duo Compilation Process Part II- Compiling Small Core FreeRTOS https://forum.sophgo.com/t/milk-v-duo-compilation-process-part-ii-compiling-small-core-freertos/393

boot.sdを適当にリネームすれば、当然こうなるか…

Hit any key to stop autoboot: 0

Boot from SD ...

switch to partitions #0, OK

mmc0 is current device

** Unable to read file boot.sd **

Failed to load 'boot.sd'

cv180x_c906#

ふんふむ、CB1800BのブートディスクはFAT32ともういっちょになっていて、FAT32側にfip.bin(FSBL, OpenSBI, U-boot)、boot.sd(kernel)を入れてると。 https://community.milkv.io/t/milk-v-duo-rtos-rt-thread-rt-smart/233

CV1800Bのマニュアル読むところから始めよーねー、ではある。まだ読む以前に入手してもいない…とりあえずボードが生きてるかどうかのチェックしかしてないもん。

起動時と、microSDを繋げない状態で放っておくと一定周期(?)ごとに何かシリアルポートへデータを流していることは分かったんだけど…通信条件が分からない。分かったとしても、人間の読めるメッセージでは流していないのかも…?

uaa@framboise:~$ epicon -x 7n1 -l /dev/ttyU1 -s 38400

** Welcome to epicon Version-5.2 Copyright Isamu Yamauchi compiled:Jun 29 2023 **

exec shell ~!

send binary files ~f

send break ~b

call rz,sz,sx,rx ~rz,~sz,~sx,~rx

call kermit ~sk,~rk

external command ~C

change speed ~c

exit ~.

$]a Connected /dev/ttyU1 D_AAA

uPi*TTUR@C@RR7TTTV@PRRR7TTURRRR5UU<QRRRuVRRC@u

U-Boot起動直前に表示されるこの謎の文字は一体何なんすか

iAV 'A00*

+2x*dY:jYD[RY HAP*J 'B"'tC!*IA as]*ITVNVAoKmY#BT5 t'6B5 TuW:B5PBw j

*j!:**I

UC=K j

KA*j%'00**I 0EN

U-Boot 2021.10 (Dec 01 2023 - 10:41:31 +0800)cvitek_cv180x

DRAM: 63.3 MiB

gd->relocaddr=0x82435000. offset=0x2235000

MMC: cv-sd@4310000: 0

Loading Environment from <NULL>... OK

In: serial

Out: serial

Err: serial

Net:

Warning: ethernet@4070000 (eth0) using random MAC address - 72:b0:e0:1f:44:29

eth0: ethernet@4070000

Hit any key to stop autoboot: 0

cv180x_c906#

ん?Milk-Vって、開発用ホストマシンにUSBの口が三つ要る?RNDISコンソール用と、USBシリアル用と、microSD焼く用。

Milk-V I/Oボード、その辺にあったRaspberry Pi用のケースの部品でこんな感じ。

むー、Milk-V DuoとI/Oボード、接続用のピンヘッダは付いてないので自分で用意してねってことっすか。その辺に転がってるピンヘッダを付けとくか…

あとなんかケース欲しいです。

Milk-Vなボードが届いたんだけど、すごく小さいっすね。Raspberry Pi Picoサイズ?

機械的にできるかと期待してたんだけど…やっぱダメっすかね。戻り値が無い関数をint型でやられちゃう分にはwarning(戻り値ねーぞ💢)が出るのでまだ良いとして、

func()

{

unsigned short value = 0x1234;

return value;

}

みたいなものを、ちゃんとunsigned short func(void)としてくれるかどうか…別にint funcでも問題ないんだろうけど(今まではint扱いで動いていた訳だし)。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

FUJIMI-IM/sj3、implicit-function-declarationなwarningは潰したとはいえ…単に潰した、というだけなのでもう少しコードを整理しないと読めたものではないんだよなあ。

とはいえ、下手な整理でコードを壊してしまう危険性もあるから、テスト手段が無いとちょっとここから先は(今でも十分)危ないなという部分もあって。

どこを攻めてこうかちょっと悩んでます。がーっとANSI化するか、sj3(CLI)を移植するか、-Wincompatible-pointer-typeを潰すか…やることはとにかく多くって(なので気になったところを手当たり次第、で良ければそうします)。

https://www.ibm.com/docs/ja/i/7.3?topic=files-stringsh

strncasecmp(), strcasecmp()を使わない限り、わざわざ<strings.h>を使う意味は無いように思われるんだけど…これは<strings.h>で問題ないんじゃないのかなあ。

SunOS4から NEWS-OSRelease6への C言語ソースコードの移行 https://www.isc.kyutech.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/koho9-sony.pdf

strings.hないしstring.hの使い分けをやってるけど…別にstring.hで困らないんならそっちで統一、でいいんじゃないかなあ?

Windows 9x TLB Invalidation Bug (Aug/10/2015) https://blog.stuffedcow.net/2015/08/win9x-tlb-invalidation-bug/

そういうバグを抱えていても、IntelはともかくCyrix/AMDのチップでWindows9xがおかしな動作をしていたという記憶は…自分には無かったけど実はあったんだろうか、「これだから互換チップは」とか言っていた人もいるくらいだし。

そして今となっては、AMDのCPU上では仮想化されたWindows9xの動作が不安定という問題に繋がっていくのだろう…

興味深い。そして確かに某界隈ではそういう人達が多かったような…?という既視感が。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=53952&start=20 後で読む windows98とamdの石絡みの話

昔はFPU未搭載なマシンでもそれなりに動くようにFPUエミュレータが載っていたと記憶しているけど、イマドキのSIMD等の拡張命令に対してはそういう救済措置は無くてSIGILLで落とすのが作法なんすかね(下手に救済措置使うよりも、拡張命令抜きで動くバイナリの方が速いってことなんだろうけど)。

x86-apxみたいな拡張も予定されているし、まあ色々増えそうですよね https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/advanced-performance-extensions-apx.html

Tiger Lake(11世代)より前、Comet LakeまでのPentium/CeleronもAVX持ってないんですよね…Pemtium G 6000番台までとCeleron G 5000番台までだっけ?

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

123便事故とTRONを絡める陰謀論者を放置していたおかげで、こういう風評被害 https://twitter.com/Akinayamanouka/status/1734464278256812166

も出ているのだから…きちんと陰謀論者を叩き潰さないとコミュニティ維持できないっすよ(コミュニティ自体崩壊してる/そもそも無いのでは?というツッコミはスルーする)。

正面切って反論する度胸が無い臆病者なのでこっちに持ってきちゃうけど。

-

-X

VMwareの価格改定の話、VMware PlayerないしWorkstationへの影響はないよね…?

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

の投稿

kortepico@misskey.io

の投稿

kortepico@misskey.io

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

<stdint.h>をインクルードせずにuint16_tが使えるケースって、あるんだろうか…?

つまりUNIX98とBSDの両方を理解せーよって事っすか https://manpages.ubuntu.com/manpages/focal/ja/man7/pty.7.html でもってLinuxはどっちでもイケると。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

pts(4)回りってUNIXの流派によって色々ごちゃごちゃしてるというのは今でもそうなんですかねえ…(signal(3)だって面倒だというのに…)

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

「Debian GNU/Linux 12.4」リリース (2023/12/11) https://thinkit.co.jp/news/bn/22637

12.3の時にapt-get dist-upgradeでエラーが出るなーと思ったらそういうことだったのか。数日のうちに12.3→12.4に上がるから何事かと思ったよ…

Linux上でcc sj3.cを実行すると山ほどwarningは出るけどエラーは出ない、ってことは一応ビルドは通るのか(sj3の構築に必要な他のコンポーネントについては知らない)。

OpenBSD/FreeBSDのtty周りの参考になるかなーと思ったけど、Linuxはあんまし参考にならない、ってことになるのかなあ。

Ex-Zodiac、Special Sound Trackを作ってるRumyaさんって何者なんだろう。https://soundcloud.com/ruumya

https://www.youtube.com/watch?v=U22MfeZxzvQ のコメントではinternally known as "Yasui's Son"って書いてあるけど… https://twitter.com/yousukeyasui/status/1651365101973442560 な呟きを見るに、安井さんが裏名義で活動してるって訳ではないんだろうなあ。

-

-X

日頃気に入ってる曲を鳴らしてみて、普段と違う聞こえ方をしたらびっくりする…で思い出したけど、フラベリック(処方薬の咳止め)は副作用として聴覚異常(音感の変化等)があり、自分も服用していた間は半音くらい低く聞こえてたんですよね。現在は販売されていないので、もう体験できないですけど。

Give My Love (Art Of Tones)が最近気に入ってるんだけど https://www.youtube.com/watch?v=_ONeo29nJ8g この曲をどう作ったかという解説 https://www.youtube.com/watch?v=UiApFYSAbNo が面白い。ほいほいほいっとトラックを重ねて曲に仕立てていくのは魔法にしか見えない(プロだからそういう風に見えるんだろうけど)。

Windows機はUSB-DACから音を鳴らしているのだけど、USB-DACを繋ぎ直したらちゃんとした音に戻っているのでDAC周りか、そこからちょっとソフトウェア寄りのどこかで問題が起こっていたと考えるのが適当か。

うーむ…?48kHzのサンプリングを44.1kHzで鳴らしているような遅さがあるんだけど、何が起こっているんだろう(Chrome/Firefox両方で起きてるからブラウザの問題というよりはそれより下のレイヤーだな。自分の耳がおかしくなったかと焦っている。)

あの時代のLinuxって、inetd.confでtelnetdが上がるようになっているから気を付けないといけないのかも。今だとsshdだし。

OpenBSDでは「もうエラーだらけでやってらんないわ(意訳)」とコンパイラが文句を言うので…とりあえずsj3(client)を試す近道はNetBSDでということになるんだろうか。

NetBSD-current(二週間くらい前のやつ)でFUJIMI-IM版のsj3のmake allは通っていて、cc sj3.cをするとこの一箇所だけエラーがでてる。

sj3.c: In function 'fixtty':

sj3.c:613:32: error: 'ECHO' undeclared (first use in this function)

613 | sbuf.sg_flags &= ~(EVENP|ODDP|ECHO|CRMOD|RAW|TBDELAY);

| ^~~~

TurboLinux 6.0って2000年のdistroなのか。

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/20000622/np000717.htm

だとすると流石にVMware向けのドライバは無さそうな気がする(Vine 2.5が2002/4のリリースなのでそれより古いとなると…)。

何が問題かを理解するのに10秒を要しました…Linux Torvalds氏。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

QEMUにVMware SVGA IIを喋らせてXFree86を使う、というのはどうなんだろう(ちょっと本家と違うところがあるので他の仮想ハードウェアの方がマシという結果になるかもだけど)

そんなもん要らんわ、と言われそうだけど、 #TurboLinux 6.0 に付属する、太古の #XFree86 で #QEMU のcirrusグラフィックスを利用するために参考にしたのはこのページです

Cirrus チップセットユーザ向けの情報 https://xjman.dsl.gr.jp/xf86_3/cirrus.html

時々C言語のextern宣言ってどう使うんたっけー?ってなる。変数の参照には必須として、関数は付けるのか付けないのか迷うことがあって。

「関数は記憶クラス指定子を省略するとexternを宣言した場合と同等となる。」ってことは、ヘッダファイルに呼び出し可能な関数を記述する場合はあっても無くても良いって話になるよね…? https://chaste.web.fc2.com/Reference.files/C_Standard.files/extern.html

AMD系CPUでWindows98がエミュレータで動かないのは、Windows98のTLB invalidation bugを踏んでるからという話を https://www.vogons.org/viewtopic.php?p=968426#p968426 で見たのだけど…Windows98が何をやらかしてAMD系CPUの機嫌を損ねているかという詳しい話を知りたいところ。パッチ当てのツールは https://github.com/JHRobotics/patcher9x にあるようだけど。

Bulldozer系(Kaveri/Richland)で「次はIntelにしよう」と思った問題、まさかRyzenでも続いてるとは…

DragonFlyBSDな仮想マシンを漁ってみたけど、USE_OLD_TTYは見当たらないな(FreeBSDに従ってるからFreeBSDが対応切ったらこっちも切るんだろうな)…NetBSDくらいしか残ってないってことなんだろうか

USE_OLD_TTYを使って、NetBSDならioctl_compat.hを有効にしないといけないのか https://ftp.netbsd.org/pub/NetBSD/NetBSD-current/src/sys/sys/ioctl_compat.h

@omasanori うむむ…make allでのテストはしていないのだけど大丈夫なんだろうか…

sj_renameとか、sjctype.hにある、「#define 関数名 別の名前」みたいなのって…最初は関数名でコード書いてたけど、名称の衝突が起きたか何かのトラブルがあったのでオブジェクトでは別の名前で格納するようにしてるのか。

…なんと面倒な…。

折角なので<sys/types.h>で定義される、u_なんたらの眷属を全て葬ってみたんだけど…これレビューしてとか言われたら正直嫌になってくると思う(自分はもう嫌だ)。

deldic.c: delcic()のunsigned short errもunsigned intに。

dicttool.hのインクルードガードがDICTTOLLになってるから直す。

addelcmn.c: addel_arg()、戻り値はunsigned intなのに内部ではunsigned short使ってるけど、err |= の対象がunsigned shortに収まるという理由でこのままでも(今のところは)動いてる。潜在的な問題になるから、これは直しておこう。

IT系に関しては「国は口出しするな、寄ってくんな」というスタンスを取らないと間違いなくプロジェクトが滅びの道へ進みますよねー

rmemcpy()、流石にこれは滅すしかないな…💢

sj_rename.hの読み替えも本当はやめてほしいんだけど、ここは下手に手を出すとどうにもならなくなるから今のところ様子見(チキンです)

sj3のライセンス、MITに以下の条項が追加されてるから改変MITというべきなのかな

/*

:

* Except as contained in this notice, the name of Sony Corporation

* shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use

* or other dealings in this Software without prior written authorization

* from Sony Corporation.

*/

甘利某、始まりの地で再び的な広告を相模原某所でよく見かけるんだけど…(自民党系ではるが)新自由クラブから合流しているくせに生まれも育ちも自民党みたいなツラしてるのはどうなの?って思うのは自分だけっすかね。

(歴史曲げてるんじゃねえ、と広告見るたびに思う)

NTTがより強くなってしまうのは困るけど、かといって政府が(株握り続けて)NTTに介入できてしまう状況が続くのも困る…何とかならないのかな。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。