顔文字の絵文字を四個追加しました。

主に 2‐ちゃんねる臭くなくて今風の奴を…。「MS P ゴシックの 16 画素で CP932」という前提がないので調べる事が多くて描きにくかった。

あと、先に登録した顔文字も含めて、深く考えずにバラバラな色を付けてみました。有意義かどうかは様子を見る。

言葉と文字とヨッシーアイランドが好き。たまごっちやここたまのアニメを見ます。たまに絵を描きます。フォントを作ったりします。2023 年 1 月から https://mofu.kemo.no の副管理人です(いきなり権限を付与されたけど受け入れました)。

ソーシャルメディアの中では ここが常駐場所です。大体全ての活動をここに集約します。ActivityPub 対応サーバーからリモートフォローしてください。なおフォロー外からの非公開返信は受け取らない設定にしてます。

日本語の研究で博士号を持ってるけど、離れて長いし、自信ない。キーボードは新 JIS‐配列(JIS X 6004)微改変版です。今のプロフィール画像は『スーパーマリオブラザーズワンダー』の一般ポプリンの絵です(二次創作)。

全ての #絵 を見るにはこちら :

https://mofu.kemo.no/@sayunu/tagged/%E7%B5%B5

ここたまに興味がある人は、ここたまアンテナ(@cocotama_antenna)をフォローしてね。

Panos Damelos氏、自身がコアチームメンバーでもあるFirefishの現状を報告 新規Fediverseプロジェクト「Catodon」発足も発表

の投稿

panos@catodon.social

の投稿

panos@catodon.social

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

https://catodon.social/notes/9nvp68a5a10zrdi2

・ Firefish のソフトウエア開発の中心人物である Kainoa さんがしばらく音信不通になっている。

・ サーバー firefish.social では深刻な技術的問題が続いている。

・ Kainoa さんは Panos さんや Namekuji さんなどの数人を「コアメンバー」に招いたけど、対等に権限を分けたわけではないので本人以外では手出しに限界がある。

・ Panos さんと Namekuji さんで Misskey‐系の新規プロジェクトである Catodon を発足させた。

https://catodon.social/@catodon/pages/introducing-catodon

・ Catodon は Misskey/Firefish を出発点として使うが、分かりやすく用語や機能を整理する。AiScript や MFM には対応しない。もっと標準的な Markdown に対応する。

・ Iceshrimp による Mastodon API サポートを取り込むので Mastodon のアプリで利用できる。

・ Catodon の名前にあまり深い意味はないけど、Fediverse のみんな猫が好きだし、Fediverse の発展への Mastodon の貢献を認めて ‐odon。

あとは思想的な事を書いてるけど、目立つ所を拾うと…文字数が足りないので次に続く。

「Introducing Catodon !」抄訳というか勝手な抜き出しの続き。

・Fediverse のいい所は分散だけではなく、コミュニティー同士の連合だ。この場所を新鮮な遊び場として維持するのはその両輪である。

・ その観点で、何百万もの利用者がいる巨大サーバーというのは Fediverse のポテンシャルに対する脅威である。そんなに大勢のコミュニケーションに対する支配力を誰も持つべきではない。

・ また、「どのサーバーにアカウントがあるかは重要でない」というような姿も目指さない。どのコミュニティーにアカウントを置くかは重要だし、重要であるべきだし、その事実に抗うべきではない。それはバグではなくて有用な機能だよ。

名指しせずに特定の何かを想定して書いてます ?

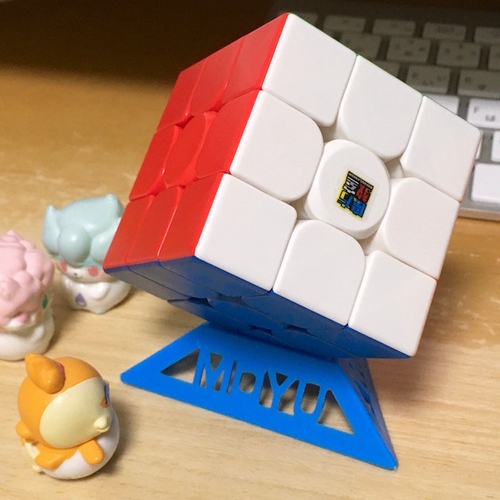

三回分のヒネリを個々のカドに一回づつ配分する方法に思い至ったので、解けました。なるほど。

「一回の操作で複数の部品が動いてしまう」というルールのパズルはコンピューターゲームでも見掛けるけど、物理的な必然性があるのは説得力が強いな。

「上・左・下・右」みたいな操作があったなーというボンヤリした印象だけ残っており、それがどのように使えるかは自分で手元を観察して考えるという体験だった。程良く滑らかで程良く歯応えがある。今風のビデオゲームのさり気ないチュートリアルみたいだ。

その操作も自分で発見せよと言われたら、すぐ気付くかは自信ない。少なくとも幼少の頃の私は思い付かなかった。

二周で辺が入れ替わり、三周で頂点が入れ替わり、六周で全てが一巡するという性質は、把握しやすさと複雑さの配分がちょうどいい。これがゲームデザイナーの設計ではなく物理的な必然から来てるのが面白い。立方体の持つ辺や頂点の数といった数学的な観察も噛み合うのがまた面白い。

何度か操作を繰り返すと循環して元の状態に戻るという気付きが特に重要。それならグルグル回しまくっても迷子にならない。それを起点にしてようやく安心して動きを観察できる。

@sorahamu やったぜ  ありがとうございます。一から十まで全部教わっては面白くないので、小さな足掛かりだけ確保して残りを自分で考えられたのがちょうど良かったです。

ありがとうございます。一から十まで全部教わっては面白くないので、小さな足掛かりだけ確保して残りを自分で考えられたのがちょうど良かったです。