twitter で DI が云々みたいな話してるの見たけど、やっぱり本来IoCに必要なものだったことはほとんど忘れられてるっぽい

フレームワークっぽい作りにしたらだいたいIoCになるんじゃないかとおもうけど

twitter で DI が云々みたいな話してるの見たけど、やっぱり本来IoCに必要なものだったことはほとんど忘れられてるっぽい

フレームワークっぽい作りにしたらだいたいIoCになるんじゃないかとおもうけど

10年くらい前の社会運動はSEALDsで、これはリベラルへのデモ参加を促すものだったけど、10年でイシューがガラッと変わった感じがある

「アートか政治か」とか「アートそのものの政治性」とか「あらゆる行為に政治性がある」とかとか...みたいなのを見て、なんかそういうことではなくて、そもそも複数の文脈に開かれたものとしてのアートというものを考えたほうがいいとかを考えている。アートでもなんでもいいけど、さまざまな物事をインターセクショナルなものとして理解しなければならない。単一の評価視点がインターセクショナルなものを排除するはずで、「自分の」視点や評価といった単一性を乗り越えるためにはなにが必要か。

布施琳太郎、コルビュジエが単線的な歴史表象としての美術館を構想したとか言ってるけど真逆なんだよな...。建築装置としては動線を問わない設計になっているのに、単線的な歴史表象やっててコルビュジエ設計の意図を無視しているってだけで。

「みんな」に開かれた美術館の提案があったあとに、映像の前に二人しか座ることのできない椅子が置かれていて、まあなんというか...。

松方コレクション、なんで浮世絵は別のところにいったの?浮世絵と印象派のセットでコレクションしてたらかなり興味深い常設になったはずだけどな。

ゴヤの「戦争の惨禍」全点展示してたやつ、スペイン独立戦争がモチーフだけど、フランス軍の暴力と同じようにスペイン側の暴力も描いているから「戦争そのものの暴力」が主題だとしているけど、そんなわけ無いでしょ。どうみてもフランス軍の暴力が主題だよ。「戦争の暴力」みたいな抽象化するのは典型的などっちもどっち論で、ちょっと鈍すぎんか。

これで、ロシアとウクライナ、イスラエルとパレスチナ問題に重ねてるんだから、ダメすぎる。「戦争は人間の本性的な悪」みたいな話じゃなくて、支配が悪いんでしょ。支配に対する抵抗も悪になるじゃん。

https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/2024goya.html

これを油彩にしているわけで、ゴヤがどっちの立場から描いていたか疑う余地ない

マドリード、1808年5月3日

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%811808%E5%B9%B45%E6%9C%883%E6%97%A5

西洋美術館はこういう形で、いろんなルートを塞ぐことで、動線を強制している。なんて不自由な思想だ。これはアーキテクチャの問題ではなくキュレーションの問題。

てか今考えると西洋美術館の建築の世界遺産登録とかも、じつはアートウォッシング的な文脈だったんじゃないかというか、資金の流れとかないの?という疑いの気持ちがむくむく。

立体版のオンデマンド印刷、現代的複製技術で「版」が不要になるのがでかいよなぁ。これは根本的な変化がある。

「金型から作るとなると、数万個単位で在庫を持つことになる。その在庫を博物館や美術館といった施設で持つのはリスクで、今の時代なかなか難しい。フルカラー3Dプリンターであれば、注文が入るたびに出力して販売できる」

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2403/17/news049.html

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

これはすごい。なにかのカンファレンスかな?でいきなりGoogle社員が立ちあがって「アパルトヘイトに技術を使うのを拒否する」と叫びだしてつまみだされている。AmazonとGoogleはイスラエル軍にたいしてクラウドプラットフォームを大型契約している(Project Nimbus)。 https://twitter.com/ME_Observer_/status/1764810559889817757

BDS本家のサイトを読んでると、有名人はともかく、数万人単位の労働組合とかがBDS支持しているんだな。日本の労組でBDS支持しているところあるんだろうか。

https://bdsmovement.net/what-is-bds

3/14に NoTechforApartheid キャンペーンをやっているのを知らなかった。

https://bdsmovement.net/IAW2024-Amplify-NoTechforApartheid

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

西美のコレクションが素晴しくて感動したというツイートに貼られている画像がブーグロー

変な本、引っ掛っても別にいいのでは?ずっと正しい考えもっているなんてことこそ変だとおもう。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

設備投資増えてるんでしたっけ(前読んでた資料ではあんまり増えていない報告だったような...)

しかし、設備投資もだけど企業の教育投資がどれだけあるのか

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ボイコット対象かどうかバーコードで調べることができるアプリあるの知らなかった

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bashsoftware.boycott&pcampaignid=web_share

西洋美術館の「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」のカタログ、新藤さんの論考を読んだけど、不誠実な論考だ。

このファナックの回答を読むと、むずかしいな...。エルビットシステムズと契約している時点で黒に見えるものの、契約時に取引相手が軍用に利用しているかどうかの審査はしているようで、それなりに倫理的な対応をしているようには見える。「大量破壊兵器」と言っているからなにが大量破壊兵器にあたるかなどは詳細がほしいけど。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f94144e4b0cb9583b17598

「軍事的用途か否かというユーザおよび用途確認を行っており、販売またはサービス時に軍事品・武器の製造用途であることを確認できたにも関わらず販売またはサービスを行ったという記録はありませんでした」なのに、イスラエルのような軍需産業が盛んな国に支社をたてているのはなぜか?というのはかなり疑問としてある

武器輸出三原則

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%99%A8%E8%BC%B8%E5%87%BA%E4%B8%89%E5%8E%9F%E5%89%87

これを改めて、防衛装備移転三原則になる。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E8%A1%9B%E8%A3%85%E5%82%99%E7%A7%BB%E8%BB%A2%E4%B8%89%E5%8E%9F%E5%89%87

従来の武器輸出三原則においては、武器の輸出は長らく事実上不可能な状態にあった。それゆえ日本製の武器は生産量が限定され、量産効果が出ないため高価にならざるを得ず、半ば不文律と化している対GDP1%以内の限られた防衛費を、さらに圧迫するという弊害があった。 特に、高性能となり研究開発費・生産費・維持費などといった諸コストが膨らみやすい現代の兵器開発は、たとえアメリカ合衆国のような軍事的・経済的な超大国にとっても一国単独でのプロジェクトは大きな負担となりつつある。それゆえ国際共同開発を主眼とするのが世界の潮流であり、防衛装備移転三原則はこれに沿ったものである。

もともと、武器の「輸出」にかんする原則になっていて、「輸入」に関しては制限がない。武器生産能力が国内で担保できなければ国外から輸入せざるを得なくなるからだけど、うーん。それを発展的に解消しようとするのが「国際共同開発」になるわけよね...。集団的自衛権の問題とかも繋がっているけど、これ自体がほとんど同盟関係に近いというか。

エルビットシステムズとIAIからの武器輸入は、イスラエルとの武器の共同開発路線からでてくるもので、それは武器の輸出入のネットワークであり、軍事的な同盟関係とかなり近いとおもう。そのネットワークにロシアとかは入らない。

武器の輸出入の問題は、たぶん防衛についての国際的な分業体制だと言い換えてもいい。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

西美の展示、どうせ図録買うからいいやとおもって作品写真あんまり撮ってなかったんだけど、図録にぜんぜん写真載ってねぇ...。作品中テキストとかも載ってねぇ...。

@on1000mark えっどういうことすか実は偽物つかまされたとかそういう...?

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

春闘が一発で満額なのは労組が無能な証拠というのをみて、まあそうだよなぁ。もっと要求しないといけないところ。

景気が良くなった時、労働組合が非正規を正規に戻すようにもっと頑張ってほしいと思っていた。しかし、(非正規が増えることで正規が賃金水準を保ってきたため)連合は正規の賃金を下げる犠牲を払ってまで「非正規を何とかしろ」と経営側に言えなかったのではないか。労組を必要としている非正規の組織化もできていない。 https://www.tokyo-np.co.jp/article/233389

労組内に「経済成長しなければ賃金は上がらない」という考え方が残り、おとなしくなりすぎてしまった。賃金が上がらなくなったのは、経営側との共犯だと思う。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

これを見たけど、展覧会の全体的な感想がまあだいたいそうよねという感じだった。弓指寛治はいいと思ったけど、彼らがいうほど良いとは思わない(出来すぎていると東浩紀が言う通り)。

東浩紀突発#125 話題の国立西洋に行ってきました | ゲンロン完全中継チャンネル | シラス

https://shirasu.io/t/genron/c/genron/p/20240316225310?utm_source=twitter&utm_medium=organic&utm_campaign=share#review-iincho

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

風景が権力によって一様になることが「風景論」であるなら、中平卓馬の沖縄は「日本」が一様ではなく内部から亀裂が入っていることの表象としてある、と言いたいけど、それは観念的な判断で、中平写真のどのへんにそれが現れているかというとよくわからない

「大和南限」という題をイロニーととれば、撮影された映像としての奄美大島が「大和」に包摂されるのかどうかという問いとして立ち上がる。とかそういうことになるか。

近美の常設、「春秋波濤」という絵のタイトルにたいして、「波濤」を「大きな波」と注釈つけている。これ子どものためにやってるんだけど、西洋美術館でやってる展示で田中功起のやってる形だけのエクスキューズと違ってこっちのがちゃんとしてるやん。

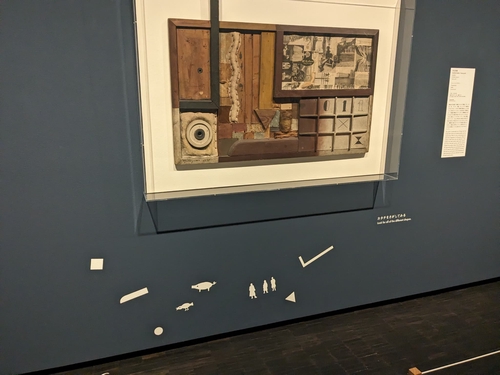

近美の常設、これは村山知義の作品だけど、こんな感じで子どものためのガイドがある。右下に「カタチをさがしてみる」とあり、画中に埋め込まれたシルエットが壁にわかりやすく貼っている。これ大人も楽しい。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

javascript:void((()=>{if(window.location.origin==='https://www.threads.net'){window.location.href=`https://pl.kpherox.dev/search?query=${encodeURIComponent(window.document.querySelector('link[rel=alternate][type="application/activity+json"]').href)}`}})())

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

10年以上前だと思うけど、どこかのギャラリーで中平卓馬の展示見に行ったとき、ご本人がウロウロしていた。クシャおじさんだった。

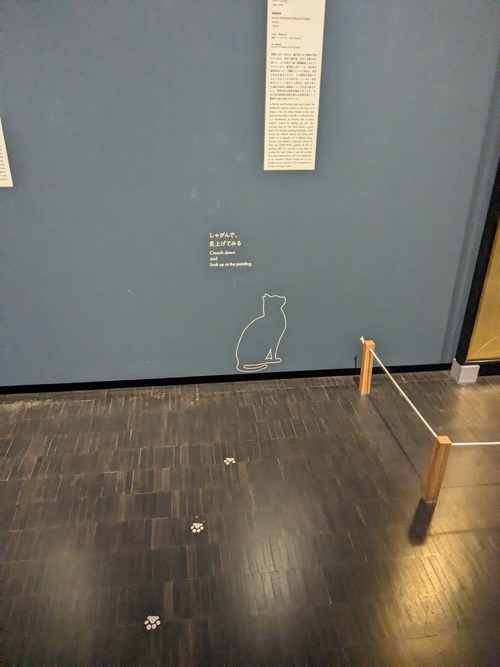

これはいつもでている原田直次郎の「騎龍観音」。この脇に猫がいて「しゃがんで、見上げてみる」と書いてある。子供向けだとおもうけど、おじさんもしゃがんで見上げてみました。こう見てもいいんだ!ってなるのすごく楽しい。いつも見ている絵なのに、近美の常設は工夫を重ねて飽きさせない。

この試みは常設の最初の部屋だけだったけど、最初にこれを置いておくと、自分でいろいろな見方をためしてみたり、情報を発見しにいったり、絵の見方のガイドになってめちゃくちゃいい試みなんじゃないだろうか。

先日、西洋美術館にいったとき、常設はゴヤを見たかったから行ったけど、何度行っても変わらないから、もうほとんど見なくなった。近美は時間がある限り常設を見る(楽しいので)。なんで西美にはこういうことができないんだろう。

西美の抗議、やはりというか一過性のものになりつつある。

芸大の大吉原展は主催者側が広報を見直すに至ったけど、西美と軍需産業の関係は大吉原展よりぜんぜん倫理的な問題があるはず。

「美術を使った軍需産業によるウォッシング」という文脈と、パレスチナ問題とをガチャっとしてしまって、それが話題を拡散させてしまった結果だとおもう。

松方正義の孫娘にして後にエドウィン・ライシャワーと結婚するハル・ライシャワー(松方ハル)が書いた伝記を読んでいるけど、はあー松方家から見ると二二六事件が軍政の一歩で松方家周辺は「自由主義的で進歩的で反戦」だった、ということになるんだな〜

「明治の元老たちはえらかった、昭和になって台頭してきた下級兵士的な軍人たちがおろかな軍政を敷いた」みたいな史観、ブルジョワの視点からはそうなるよなぁ。松方ハルをブルジョワと呼んでいいのかわよくわからないが...。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ハル・ライシャワー本のなかに、三人のにこやかなおじさんが写った写真が掲載されており「汪兆銘政権確立のころ、南京にて。左から周仏海、松方三郎、松本重治(1940)。」とキャプションがある。汪兆銘、戦時下の傀儡政権で、松方三郎は幸次郎の末弟にして養子、松本重治は幸次郎の甥で、松方家が傀儡政権に深くかかわっていたことがよくわかる。松本重治は、戦後幸次郎のコレクション返還に中心的な役割を果たしている。

「下らない」という表現、そもそも上等のものが上方からくる(下る)ことにたいして、地方で生産された品質の低いものを「下らない」と言っていたのか