登戸研究所とは | 明治大学 https://www.meiji.ac.jp/noborito/about/index.html

京都の人文書院でも編集部員の募集が出ているね

編集者募集のお知らせ - 株式会社 人文書院 http://www.jimbunshoin.co.jp/smp/news/n33168.html

変化を迫られる鳥葬の記事が去年出ていた

「死亡した信者の遺体は塔の内部に運ばれ、石の床に寝かされる。遺体は上空から舞い降りてくる鳥たちによってついばまれ、骨となる」

拝火教徒の「鳥葬」に変化 インド、ハゲワシ減少で: 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42854080V20C19A3000000/

言われてみてそうかって思ったけど全っ然意識したことなかった「modemという語は、送信のためのデータに基づく変調装置(モジュレータ、modulator)と、受信した信号からデータを取出す復調装置(デモジュレータ、demodulator)のそれぞれの前半を取り出してつなげた一種のかばん語である」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%A0

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

🤔 「マスクを着用せずに嵐山を散策していた埼玉県の男性会社員(54)は「予想以上にすいていて、歩きやすく風情も感じられた」とかえって満足そうだ」

新型肺炎で嵐山も金閣寺も「人がいない」 京都の観光地、激減 | 京都新聞 https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/153719

researchmapにもSNS昨日はあるのにTwitterばかりやる研究者,そういうところですよ.

こういうのもタイムリーと言うか,731部隊関連ではちょうど2月8日に当の京大でシンポジウムがある.

研究者が戦争に協力する時 731部隊の生体実験を巡って 連続企画第3回シンポジウム「731部隊軍医将校の医学博士論文への疑義」

https://war-kyoto-university.jimdofree.com/

一番深くかかわっていたのは京大だけども,かたや東大は「組織として、積極的に関わったとは認識していない」と回答していて非常に「東京大学」を感じたこのNHKドキュメンタリーは,視聴当時強い印象を受けたので去年くらいに感じるが,2017年8月放送だった.

https://www.nhk.or.jp/special/plus/articles/20170915/index.html

https://www.nhk.or.jp/docudocu/program/46/2586959/index.html

ムーンショット目標の「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」(https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20200123moonshot.html )について,「「全員死ぬ」と達成できてしまう」という指摘(https://twitter.com/postagbstarjp/status/1225262732670197760 ),すき.

これだった

utque mos vulgo, quamvis falsis, reum subdere (Tac. Ann. 1.39)

《俗衆というものは,虚構の事件にも,犯人を想定するくせがある》(国原訳)

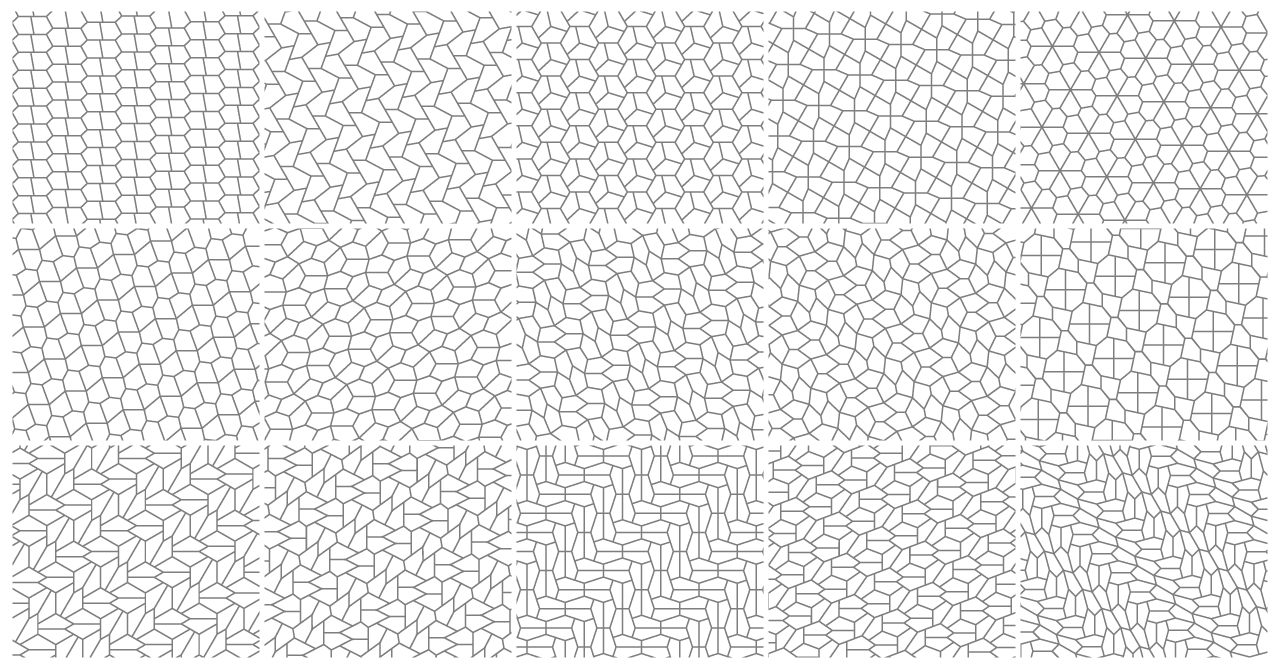

五角形の平面充填パターンは15通りしかなく,そのうちの一つは2015年に発見された,と.

真似して始めた Daily Pattern 30個|Seiji Miyazawa https://note.com/onthehead/n/n85f867b17306

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

とりっぴいぽいな,と思って調べたら trippy という形容詞もあった.《薬物による幻覚症状を示す[に似た],風変わりな,超現実的な,幻想の》(ジーニアス英和大辞典)

東大教授が院生にセクハラで処分|NHK 首都圏のニュース https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20200206/1000043643.html

OCDはつらい云々という文言が目に入って,「なんでオックスフォード古典学事典(Oxford Classical Dictionary)の話してるの」になったが,強迫性障害(Obsessive–compulsive disorder , OCD)の話だった.

別の本の書評スクショに写り込んでいて知ったが面白そうな本だ

「人間の裁きに宿る根源的困難に、アフリカの人びとはそれぞれの方法で対処している。ある農村では、即効性のない呪物を使い、時間をかけて解決を図る。やがて訪れる自身と周囲の環境・現実理解の変化、そして待つことを知る者の姿がそこにあった。人間による正義の希求、人間的法の探究をめぐる民族誌的発見から真の〈法人類学〉へ」

人を知る法、待つことを知る正義 東アフリカ農村からの法人類学- 株式会社 勁草書房 http://www.keisoshobo.co.jp/smp/book/b487505.html