イラストの歴史、ちゃんと系譜辿っていくと、いまの絵師でも浮世絵の跡を辿ることができる場合がけっこうありそう。

イラストの歴史、ちゃんと系譜辿っていくと、いまの絵師でも浮世絵の跡を辿ることができる場合がけっこうありそう。

橋口五葉の三越呉服店ポスター

橋口五葉 - http://samomary.livejournal.com/33240.html, パブリック・ドメイン, リンクによる

浮世絵木版画の復刻についての記事、おもしろかった。これ note に書いてるのもったいないな。

https://note.com/ukiyoe_shimoi/n/nc6094cf0e1b6

この記事で嫌なのは、ラウシェンバーグやコスースやデュシャンにはカフェインが入っているってなってるところなんだよな。それらの権威性は疑われていないどころか、ユージーン・スタジオがその身振りを利用して「大仰に飾り立てる」ように、この記事ではそれらの権威は利用される。この記事に快哉を叫ぶ人たちは自分が権威の側に立って「ニセモノ」を排除できるからなわけでしょ。

デュシャンもラウシェンバーグもコスースも全部ニセモノでもおかしくないわけじゃないですか。でもそう批判はしないわけですよね。

この記事で良かったのは文体で、それは圧倒的に良かった。趣味でも倫理でもなく丹念に悪意を込めていくやり方は、内容云々と無関係に、暴力的ですごいと思う。

田中功起のこういうエクスキューズを含んだ言い回しは、軽蔑する。

https://twitter.com/kktnk/status/1674060518057820164

この人は、以前も目が菅原氏の記事で批判されたときにもおなじように振る舞い、かつ本人たちの異議申し立てにたいして、ずっとマンスプレイニングみたいなことをしていた。相手を子ども扱いすることによって、自分は理解のある大人、相手は理解のない子どもという立場の違いを作りだしていた。

二度も同じようなパターンを見て思うが、田中功起は「自分はわかっている(から批判されない)」ところに自己のポジションを配置することに長けている。批判されてものらくらやりすごせばいい。そのためのエクスキューズはやっておく。自分は批判されないが他人のことは批判できるポジションをつくる。

だからこの人は「大なり小なり」というヌルい言い回しでお茶を濁す。自分のポジションが問われると困るから、グラデーションにしておく。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

批評の批評というか、ある業界が、あいまいな判断を元に村的な社会を形成しつつ、その村を維持するため、批評という装置が村の掟を繰り返し述べるという状況はあるように感じていて、「批評の批評」がでてきがちなのはそういうところな気はする

菅原さんの記事も、「ホンモノ」と「ニセモノ」を区別するための不文律があり、ニセモノを排除するためのロジックになっている。それは目のときも全く同じだった。そういう振る舞いは防衛的に見えるし、事実上そのように機能している。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

前田愛 加藤秀俊『明治メディア考』おもしろい。

https://amzn.asia/d/bgp8mra

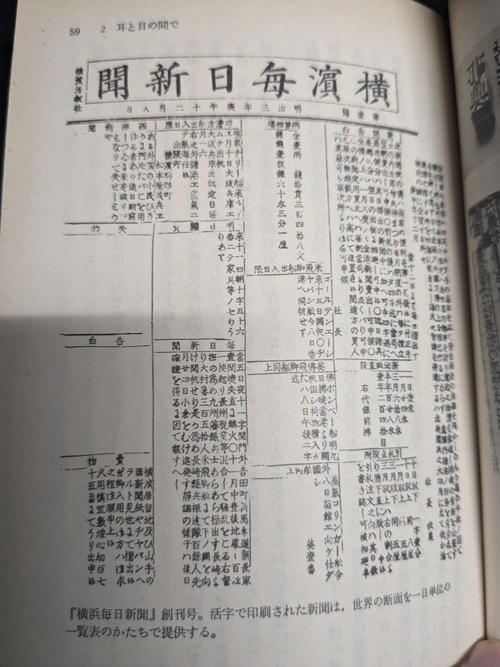

明治期は江戸からの延長でまだ読み書きが浸透しているわけでもなく、言葉は音声中心だった。新聞を売るのも、辻に立って内容を一部読んで聞かせていた(これが「読売り」というらしい)。それが、明治3年の横浜毎日新聞の紙面とかを見ると「表」のなかに言葉が配置され、言葉の視覚化に一役買ったはずだ、などなど。

田中純さんの「酷評ではなく批評」みたいな言い回し、めちゃくちゃもやっとするな。批評だろうとなんだろうと酷評なのは変わらないが、酷評をわざわざ「批評」と呼びなおすのは、それこそ空疎な権威的身振りでしかない。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。