ツイッターの本社がある通りの看板設置の景観基準これのはずなので、興味がある人は原文読んでみよう><;

SEC. 608.8. MARKET STREET SPECIAL SIGN DISTRICT.

https://codelibrary.amlegal.com/codes/san_francisco/latest/sf_planning/0-0-0-25129

ツイッターの本社がある通りの看板設置の景観基準これのはずなので、興味がある人は原文読んでみよう><;

SEC. 608.8. MARKET STREET SPECIAL SIGN DISTRICT.

https://codelibrary.amlegal.com/codes/san_francisco/latest/sf_planning/0-0-0-25129

ていうか、ツイッターの本社って京都市で言う所の「御池通」に相当する景観保護してるメインストリートである「マーケットストリート」(MARKET STREET SPECIAL SIGN DISTRICT)にあるので、なおさら規制が厳しいっぽい><

日本人の感覚で言えば、イーロン・マスクは京都の御池通にビカビカ看板をつけたようなもの?><;

サンフランシスコ市当局(ちなみに2ブロック南西にあってめっちゃ近所)がブチキレるのも当然かも><

ていうか基準これか!><;

ARTICLE 6: SIGNS https://codelibrary.amlegal.com/codes/san_francisco/latest/sf_planning/0-0-0-24697

どういう看板ならば許可が出るかまで調べるのはめちゃくちゃ大変っぽい><;

景観条例に相当するものがちゃんとあるから><;

書いた><

ビカビカ看板がどう違反だったのか原文探した><

せっかくだから具体的にどうダメなのか規制の原文を探してみた (#.4504888) | 旧Twitter本社屋上に新社看板が登場するも苦情殺到し、撤去 | スラド https://srad.jp/comment/4504888

書いた><

場所はここらしい (#.4504879) | カリフォルニア州で許可を得ずに多数のウィルスなどを扱っていた違法研究室が摘発 | スラド https://srad.jp/comment/4504879

でも、そのくらい社会って複雑怪奇な反応をして、しかもどんどんルールが変わってく厄介なものだと思うかも><;

根拠薄弱な定量的な議論なんて、25年前の Windows で見たみたいな 99%で停滞するファイルコピーのプログレスバーと同じですよ

まあそれはそのとおりで、だからこそ影響の「大きさ」みたいなちゃんとした見積りの難しい定量的な議論ではなく、こういう原理原則を持つべきでみたいな定性的な議論をしているところがある

オレンジが膨大なニュースをおもしろがって読んでる理由のひとつも、その複雑な影響範囲を読み解いて予想する事の難しさからのおもしろさって面も><

社会がどう言う反応をしてどう動くのかを、多くの文化圏の動きを見比べて過去の事例に照らし合わせて予想するみたいなの><

綱引きというか、個別の事例ごとに社会的影響の大きさで色々変わる上に、それを読み解くのは影響範囲の広さから容易ではないとしか言いようがない気がするかも><;

いつもの語彙に還元するなら、何かを正当化できる理由を探していて、その理由が本当に正当なのかを考えたい、という話なので、「結果的に社会との綱引きでこうなりました」みたいな結果論はレイヤーが違う (個別事例は参考にはなるが)

事前の判断ってのは表現が微妙か。判断にあたっての原理と原則、精神の話がしたい。

「駄目だったらそのうち外圧でどうにかなるので長期的には大丈夫です」はそれはそうなんだけど、それより前の段階として「ここまでだったら胸を張って問題ないと主張できるし戦える」とか「今のところここまで大丈夫とされているけど、それは本当か?」みたいな事前の判断の話をしたいわけです

それはそうなんですが、それって結局のところ「文句があったら個別事例を掲げて裁判所までお越しください」と同じようなもので事前の防衛の話ではなくない? という感想です

元の話はSNS云々だと思ってたけど、だとした場合、例えばアメリカの議事堂襲撃事件なんかでは、各SNSは対応するしかない状況になったわけで、民間のものだからといってオーナーや従業員や利用者だけで(既存の法の範囲で)なんでも好き勝手出来るわけじゃない実例とも言えるかも><

同じ理屈で、ウェブブラウザも、Googleがほんとに好き勝手し続けられる訳じゃなく、問題がさらに大きくなれば責任をとらされたり『金を払ってない顧客』にまで賠償のようなことをするはめにも十分なりうるかも><

殴り合いは永遠に続きはしないよねみたいな次元の話をしたいわけではなく、誰がいつ殴ったのが妥当か、あるいは不当か、それは何故なのか、みたいな話をしたいので

これド正論ではあるが、結局のところ「人々が衝突して闘争が発生してから長時間経過すれば自然と均衡状態になる」くらいの大局的な法則の話でしかなくて、個々の闘争における道理とか道徳について論じる文脈では意味がない

公営施設とは、ある程度違うでしょはそれはそう><

でも、程度の差はあれ社会的に大きな何らかの影響を与えれば、公営のものよりもとても小さいであろう範囲では、やっぱり制限を受けることに結局なるかも><

(まあ普通はデパート内のどこにおいても飲酒はできない気はするが、物の喩えということで……)

デパートの都合で閉鎖しますと一方的に宣言して閉鎖することができるし、防犯上の理由から成人男性のご利用はお断りしていますと宣言すれば成人男性はそこで休憩できなくなるし、飲酒禁止ですと宣言すれば飲酒できなくなる。

「公的な性格」があるからといってあらゆる側面において公への奉仕が必須要件になるというわけではない。

たとえばデパート内に子供広場みたいなものがあったとして、それを「公的な性格がある」ともしかすると言えるかもしれないけど、だからといって本当に公的な公園と同等に扱うのには無理があるんじゃないかなと思うわけです

公な性格というの、どういう面での機能なのかは気になっている。

たとえば市場とのインタラクションであるとか環境 (資源、騒音等) であるとか、そういう「リソースを (一方的な提供ではなく) 共有している場所」におけるそれなりの振る舞いが求められる、というのは納得もできるんですが。

じゃあリソースを共有していない、一方的に提供している場所における振る舞いは?

「ツイッターはイーロンが買ったんだからイーロンの好きに出来るだろ?」って思ってる人はこの視点が欠けてるかも><

オレンジが今日の昼頃にブチキレてた樹木の伐採問題も同じ><

これのちょっと前(昨日?)の議論も見てて思ったけど、権利がどこにみたいに考えるとややこしいけど、

「社会がどう動くか?」の視点で見ると、「社会に大きく影響を与え社会問題を起こすものは、社会がその問題を抑制するように動く」って考えれば、わりと色々シンプルかも><

そんなことだからコピーガードまわりのあれこれで消費者がよわよわな立場に置かれとるんや、みたいな文脈だったかな

どこかで「日本のコンテンツ業界は放送とか出版とかの圧力団体ばかりが強くて消費者団体の力がない」みたいな話を聞いたのを思い出した

消費者ってたいして法的な身分ないからな。消費者保護っていう文脈ではあるけど、そこではサービス提供側と消費者との関係で成立する限りでの消費者でしかない。労働者はそうではなく歴史的に立場を形成してきた。

そういうの思うと、資本家というのは法的な身分を持たない存在を作りだしていくということで、主体性をもたない存在として消費者という身分を作りだす。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

参考文献><(?)

(6ページ目)「無断転載対策に『天安門事件』をブチ込め?」日本エロ同人業界と中国翻訳部隊の果てなき闘争 | 文春オンライン https://bunshun.jp/articles/-/15026?page=6

よくわかんないけど、21世紀に入った辺り?に、PCのシリアルポートとPC向けのOSのシリアルポートの処理がソフトウェア処理になって信頼性がどうのみたいな話を見かけて、オレンジ的には「信頼性なくなっちゃったのか>< 大昔のハードウェアFIFOバッファがなかった頃並みに逆戻り?><」って思ってた><(?)

実際どうなのかわかんない><(?)

シリアル通信の取りこぼし対策、なんかないかねぇ。

今どきのマシンで52600bpsでシリアルポートをたたいて、取りこぼしなんて起きないよなあ。

Warner Bros. apologizes for 'Barbenheimer' tweets that sparked criticism in Japan | CNN Business https://www.cnn.com/2023/08/01/media/warner-bros-barbenheimer-japan-scli-intl/index.html

常温常圧の「超電導」に関する論文の混乱と再現可能性について科学雑誌Scienceが再び解説 - GIGAZINE https://gigazine.net/news/20230802-superconductor-preprints/

常温常圧超伝導体「LK-99」の再現に中国の研究機関が成功と報告!夢の物質がついに実現か? | TEXAL https://texal.jp/2023/08/02/chinese-research-institute-reports-success-in-reproducing-the-room-temperature-ambient-pressure-superconductor-lk-99-dream-material-finally-realized/

これ「なんかよくわからんけど少なくとも変な磁石はできる」って感じの報告がいくつも出てるのおもしろい><

少なくとも何かの発見にはなりそう><

ウェブブラウザ・BraveもGoogleの推進する「Web Environment Integrity」に強く反対 - GIGAZINE https://gigazine.net/news/20230802-wei-brave/

Driver says he was 'trapped' in hot Tesla after battery died https://www.abc15.com/news/local-news/investigations/arizona-driver-says-he-was-trapped-in-hot-tesla-after-battery-died

' ...A passenger must remove the mat from the rear door pocket and press a red tab to get out in an emergency.

Tesla's manual also notes "Not all Model Y vehicles are equipped with a manual release for the rear doors." '

Driver says he was 'trapped' in hot Tesla after battery died https://www.abc15.com/news/local-news/investigations/arizona-driver-says-he-was-trapped-in-hot-tesla-after-battery-died

' "It's definitely a safety concern; it was one of the hotter days," said 73-year-old Rick Meggison. '

73歳だとなおさら熱中症ヤバそう><;

テスラ車のオーナーが「バッテリーが切れて高温になった車の中に閉じ込められた」と訴える - GIGAZINE https://gigazine.net/news/20230802-tesla-battery-died-trapped/

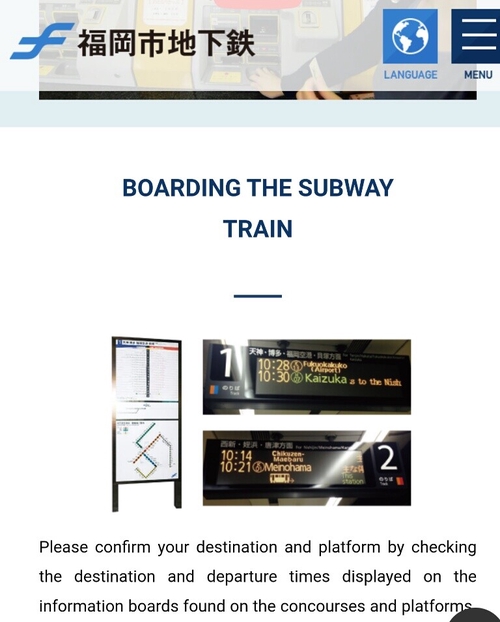

HOW TO USE | FUKUOKA CITYSUBWAY https://subway.city.fukuoka.lg.jp/eng/how/

チョットだけなにかがなにかに似てる気がシマース><;

例えば名鉄は一番上にLanguageってボタンちゃんとある><

こんな初歩的なことすら出来ない南海は、国際空港に乗り入れる資格無い><

南海のウェブサイト酷い><

https://www.nankai.co.jp/

英語ページどこかわかんなくて、カタカナでメニューって書いてあるハンバーガーメニューを押したら下の方にLanguageってあって「わかり難いところに置くなよ!><;」って思いながらタップしたら、「Railway」「Company」「Sightseeing」って出てきた><

「Railway語に対応してます」って言いたいの?><;

北海道と九州にもあったけど、JR四国はちゃんとまとめたページが無いっぽい><

Beginner's Guide | Travel Information | HOKKAIDO RAILWAY COMPANY https://www.jrhokkaido.co.jp/global/english/travel/beginner/index.html

Guide|JR KYUSHU RAILWAY COMPANY https://www.jrkyushu.co.jp/english/guide/index.html

JR西日本にもちゃんとある><

West Japan Railway Company - How to use JR-West https://www.westjr.co.jp/global/en/howto/basics/

JR東日本のサイト見てて思ったけど、JR東日本には列車の乗り方を説明したページがない?><

JR東海で言うとこういうの><

How to use the trains | Central Japan Railway Company https://global.jr-central.co.jp/en/tickets/use/

ロサンゼルスの地下鉄と路面電車でいうとこれ><

How to Ride Metro Rail - LA Metro https://www.metro.net/riding/guide/how-ride-rail/

無記名式に続き、記名式のSuica・PASMOカードの発売を一時中止 | スラド https://srad.jp/story/23/08/01/136206/

切符買えばいいじゃん><(昭和生まれ)

2023/07/28

給油機の数は120!世界最大のガソリンスタンドがアメリカにオープン : カラパイア https://karapaia.com/archives/52324453.html

これのGoogleマップの写真見に行ったら、求人広告のポスターの写真もあって、レジとか倉庫とかの店員が時給17ドルで、トイレ掃除?が19ドルっぽい><

つまり、(Googleで為替計算)それぞれ時給2433円くらいと2718円くらいっぽい><

高橋夏希《Natsuki》の投稿

natsuki@pokemon.mastportal.info

高橋夏希《Natsuki》の投稿

natsuki@pokemon.mastportal.infoこのアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

「日本は狭いから・・・」って話も、建築規制がゆるゆるで、今回の杉並の例みたいな狭っ苦しい土地に超高密度での開発を許すからでしょ?><

なんでコンパクトシティの先行事例の都市と比べてもびっくりな高密度な建築が出来ちゃうゆるい規制になっちゃってるの?><

「狭いから・・・」じゃなくどんどん狭くしてるだけじゃん><

それで大災害時にどうすんだもなにもあったもんじゃない><

そもそもで、さっきの庭の話のように、「景観を整えるのは住民の義務でもあって、自分の土地だからといって景観を無視するようなことはしてはいけない」って発想がある文化圏と無い文化圏での大きな差自体への危機感も足りないかも><

そういう文化を元々持ってないからこそ、それが当然である文化圏以上に整備しないとまともになるわけない><

その辺りの日本語の論文がすごく少ない気がするのがすごく気になってる><

景観法や景観条例等で、日本では京都が先進な例として持て囃されてるけど、アメリカとかの景観先進都市なんかと比べたら、京都でさえも信じられないくらいほとんど何もしていないに等しいレベルだし、危機感を持ってる人が少なすぎるかも><

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

似たような形式になってる日本の住宅地は、オレンジが知る限りでは通称チバリーヒルズだけだけど、そこも実際は大きな歩道で似た見た目にしてるだけっぽく見えるけど、権利とかどうなってるのか知らない><

(元ネタであろうビバリーヒルズの超高級住宅地は、塀で囲ってる方が多いのであれだけど><)

自分の土地なんだから木を切ろうが何しようが勝手だろって発想から既にもうアメリカとかから百周くらい遅れてる><

アメリカの一般的な住宅地はだいたい条例で道路から一定距離、定められた庭(だいたい芝生、塀で囲っちゃダメ)を作る義務がある><(塀で囲ったプライベートなお庭は家の裏に作るのが一般的><)

ストリートビュー><

https://maps.app.goo.gl/v8GUXnPuc2udNfaJA

この程度の緑地すら残せないとか、情けないというか、日本人の都市景観への考えなんてその程度というかなんというか・・・><

あと、こんな狭い道路に沿ってマンションなんて建てさせるなよ><

伐採問題の記事の場所ここっぽい><

https://maps.app.goo.gl/VzUoKr6TCbYtcyDa7

持続可能な消費都市ポートランドの現状と課題

http://doi.org/10.15012/00001179

"...ポートランド市街には膨大な数の樹木が生い茂っている。これらの樹木についてはそれが私有地のものであっても伐採・除去・せん定には市の規制がかけられ,とりわけ,樹種・樹齢などから「遺産樹木(heritage tree)」として登録されている300以上の樹木に対しては規制によって厳しい制限がかけられている3)

。こうした規制下でポートランド市街,とりわけ,住宅街はたくさんの(巨大な)

樹木に囲まれ,緑あふれる町並みを形成している。とはいえ,市民の多くは私有地の樹木の管理を自治体に強制されているというよりも,自発的に住宅街の樹木の維持・管理に取り組み,玄関先のガーデニングを楽しんでいるように思われる。"

[B! 自然] 保護樹木だったのに伐採危機 杉並・西荻窪の「ご神木」ケヤキ 保護制度「年8000円では限界が」:東京新聞 TOKYO Web https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tokyo-np.co.jp/article/267065

都市緑化が途上国並み(途上国でももっとましな都市もある)の美しくない国である日本にも

一応、景観法(第二十八条)の景観重要樹木って制度があるのでそれに指定すれば無許可伐採が違法になるので指定すればよくね?><(三十万円以下の罰金なのでショボすぎるけど)

τροχός - Wiktionary https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%8C%CF%82

Tanker - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Tanker

基本的には陸海空を問わず「液体を運ぶもの」がタンカーだけど、鉄道だけは、なぜかtank carらしい?><;

タンカーと聞くと船しか思い浮かばない。空中給油機もタンカーなんだっけ。まあ飛行機も船と呼称したりするときもあるが。

オレンジが必要になるような資料、そこらの市町村図書館レベルには無さそう><

(国会図書館サーチで探すと、どこかの工業な大学の図書館にしかないとかもわりとある><)

オレンジの現時点の推測では、日本でタンクローリーって語が現れた1935年頃でも、英語版wikipediaによると英語圏で「truck」ってだけで現在のそれを指すようになってまだ日が浅かったっぽい><

で、たぶん日本に(当時としては大型の)今で言うトラックが入り始めた頃には、イギリスではローリーって言い方はされてて、

で、当時としては大型のトラックが必要になった最初の方(?)が、今で言うタンクローリーだったんではと><

なぜならば燃料を運ばなきゃそもそもトラックも走れないじゃん?><

そういう風にまだ言葉が確立してなかったトラック輸送の黎明期に使われ始めた語で語呂もよかったからそのまま別の言葉に置き換えられる機会も発生せずにそのままになったのかも?><

自動車ハンドブツク 1934年版 乗用自動車之部 - 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1089639/1/36

川崎車両のトラックのブランドって「六甲」だったのか><;

Truck - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Truck

' ... The expanded meaning of lorry, "self-propelled vehicle for carrying goods", has been in usage since 1911.[14][15] '

こういうの、図書館のレファレンスサービスに頼んだら楽に調べて貰えそうだけど、オレンジが満足するくらい詳細な情報は得られなそうなイメージ><;

なんで日本語で液体を輸送するトラックの事を「タンクローリー」って言うようになったんだろう?><

tank lorryって言葉を使うのって東アジアのみっぽい><(日韓インド辺り)

lorryは、古風なイギリス英語でのトラックの事だけど、イギリスではtankerって言うっぽくてtank lorry(tanker lorry)なんて言い方は少なくとも今はしないっぽい><