「地形に塗った絵の具の中を泳ぐ」か…任天堂の特許侵害にならないといいけど…と思うようになってしまった。

言葉と文字とヨッシーアイランドが好き。たまごっちやここたまのアニメを見ます。たまに絵を描きます。フォントを作ったりします。2023 年 1 月から https://mofu.kemo.no の副管理人です(いきなり権限を付与されたけど受け入れました)。

ソーシャルメディアの中では ここが常駐場所です。大体全ての活動をここに集約します。ActivityPub 対応サーバーからリモートフォローしてください。なおフォロー外からの非公開返信は受け取らない設定にしてます。

日本語の研究で博士号を持ってるけど、離れて長いし、自信ない。キーボードは新 JIS‐配列(JIS X 6004)微改変版です。今のプロフィール画像は『スーパーマリオブラザーズワンダー』の一般ポプリンの絵です(二次創作)。

全ての #絵 を見るにはこちら :

https://mofu.kemo.no/@sayunu/tagged/%E7%B5%B5

ここたまに興味がある人は、ここたまアンテナ(@cocotama_antenna)をフォローしてね。

「地形に塗った絵の具の中を泳ぐ」か…任天堂の特許侵害にならないといいけど…と思うようになってしまった。

「資材が必要になり次第 読み込む。記憶領域が手狭になったら古い方から忘れる」といった挙動が基礎にあるのかな。隣の部屋を先読みしておいてくれると理想的だけど、必ずしもそういう作りになってない。

Chapter 3 に入って、ランチビレッジに戻るなどした辺りで中断。

『メトロイド』の主人公はメトロイドではなく、『ゼルダの伝説』の主人公はゼルダではなく(※)、同様に『チコリー』の主人公はチコリーではないです。

(※ ここに時事的な注釈が入る)

あと『ホロウナイト』の主人公はホロウナイトではない。(主人公の Knight は hollow なのか、ってファンの間で議論される事項ではある。曖昧に謎を残す物語だから…。)

「回転印」「日付印」が楽しそうだというのは、タイプライターへの興味と部分的に重なる。回転印一個では表現の幅が狭いので、何種類か並べたい。どっちにしても物理的な紙を扱う事がほぼないからなあ。

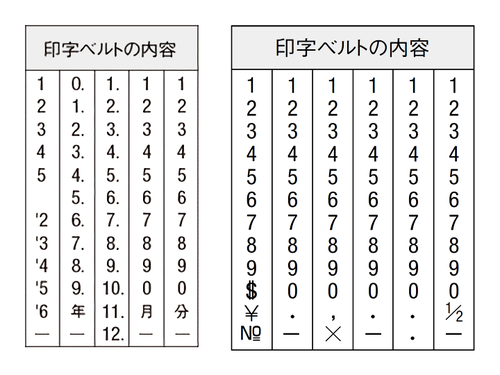

シャチハタの回転印の印字ベルトの内容を見ると、数字六桁の製品や、日付けの年を二桁で表示する製品について、最上位に「0」を許容しないのが多い。これって片手落ちぢゃないのかな。例えば「2004 年」を「04」と表示できない。まあ多くの製品は販売日から見て未来を表現しやすく構成してるようなので、その立場では西暦 2100 年が近付くまで不要という事になるけど。図の左の「’2」から「’6」までが「西暦二桁の未来狙い」の表れかしら。

ツイッター跡地で検索してたら、「0001 と表示したくて四桁の回転ゴム印を買ったのに、一桁目に 0 がなかった 😥」という報告がある。やっぱ「0」があった方が使い道が増えるよねえ。

「セーブしてタイトル画面へ」の操作をしたのに、状態がちょっと巻き戻る場合があるっぽいな…。ちょっとだったからいいけど、これ自動保存とかどれぐらいの頻度でやってるのかしら。

ジョイコンでゲームを起動して、ジャイロによる絵筆カーソルの操作を初期化したあと、プロコントローラーでの操作に切り替えると、画面上に常にある筈のカーソルがどっか行ってしまう。カーソルにズームする操作をすると画面が真っ白になる。

まあニンテンドースイッチに特有の要素なので、多くの機種に対応する中でデバッグが不充分になるのは分かる…。

インディー系の小粒なゲームを触ると大小何らかのバグに遭遇する。遭遇したらなるべく記録して投稿するので、見てる人にとって作品の印象を下げてないか心配。

チコリーいいよ。まだ序盤しか見てないと思うけど。

見下ろし視点のゲームでの操作キャラクターの描写は、最も原始的な形態では、一方を向いたまま上下左右に滑る(ドラクエ一作目など)。スーパーファミコン以降の時代、リッチな表現としては上下左右と斜めの八方向を描くのが標準的になった…と思う。最近は「むしろそんな要らなくない ?」って減らす作品が結構ある…印象がある。

『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』の地図上のキャラクターはスティックで自由に歩けるけど、キャラの向きは六方向に制限されてる。「真横」がなくて「斜め手前」の描写が使われる。その方が見映えがいいもんね。コース内でも「斜め手前」の見せ方をするから一貫性がある。

私がその辺を初めて意識したのはロクヨンの『マリオストーリー』。あれも歩く方向は無制限だけど、マリオの姿は斜め手前と斜め奥の四方向しかない。ペラペラマリオだからという理屈付けがあって初めて可能になったんぢゃないかな。向いてる方にハンマーを振り下ろすというアクション要素がある中で、あの制限は結構大胆。

#スーパーマリオブラザーズワンダー #SuperMarioBrosWonder #マリオストーリー #PaperMario

で、『チコリー : 色とりどりの物語』は斜め手前の絵しかない。奥へ歩いても手前を向いてる。マリオのハンマーみたいに自分の向きに関連する要素がないから、ゲームプレイには響かない。むしろ絵筆で着色できるので、こっち向いてる方が都合がいい。

左右に振り向く時に紙のようにペラッと裏返るのは『マリオストーリー』に似てる。「紙の世界です」と主張してるわけではないけど、絵筆で色を塗れる世界なので親和性は高い。そして制作者としては背中の絵を描く必要がない。

理論的には、十字キーの八方向に対応するように八方向を描くのが自然だけど、実際そうなってる作品がどれぐらいあるかは知らない。『スーパーマリオ RPG』はその一つ。

「『Celeste』は抑鬱や不安症に関するゲームであって、その経験者が遊ぶといい」といった言い方を見た事があるような気がする。あれゲームとしてはスパルタ的なアクションゲームだし、私がそれに付き合えたのは(基礎的なゲーム能力がある事に加えて)精神的に余裕があったからだと自覚してる。現にそういった困難を経験してる人に向いてるのかというとよく分からない。どうなの ?

@ksnk 不満感を「不満です」以外の形で示唆されても議論が逸れるだけなんで…🙄

「言語学者」に期待すべき事が違うと思います。言語学者は世界各地の色々な言語の音声、音韻、語彙、統語、運用などの分野に分かれて、現象を観察・記述したり、内在する規則性を理論化したりする人々です。基本的には、各国の政策に口を挟むのを役割にしてはいない。とは言え、言語学者に限らず誰かが「改めて日本語の仮名使いを整備しよう」と提起する場合、「有識者」として呼ぶのに向いてるのは言語学者だろうとは思います。

現代仮名使いに関して「大筋いい」というのは、主にハ行転呼と母音の扱いです。オウとオオに分かれてるのも問題視しません。ただ、告示の表現は非常に説明不足で、規則自体も分かりにくいし、個々の事項を定めた理由も不明だし、「酌量」を強いられる部分が多くて駄目です。いわゆる四つ仮名は一番訣分からん部分です。まあ、書いてある通りに読むなら「ジでもヂでもいい」という範囲を広く取った規則なので、「唯一の正解」を求める人以外にとっては、自由度が高いというのが現状ぢゃないでしょうか。