古い Macbook pro が熱すごいので裏蓋外して掃除するぞって外してみたけど、エアダスターがなかった

というか、すごい埃を期待していたけどたいして埃がたまっているわけでもなく、ええっではこの熱はどうして...?90度とか平気ででているんだけど

古い Macbook pro が熱すごいので裏蓋外して掃除するぞって外してみたけど、エアダスターがなかった

というか、すごい埃を期待していたけどたいして埃がたまっているわけでもなく、ええっではこの熱はどうして...?90度とか平気ででているんだけど

メモ けっこう大変そうな

音の展示で役立つ機材と技術集Vol.01|Keita Miyano https://zenn.dev/keitamiyano/articles/7c4532c17855d1 #zenn

マルスのUIが云々の件、あれは切符の発券システムというか予約台帳なのであって、複雑性はすべて台帳自体の構造に起因する。UIといっても台帳への登記システム(台帳への登記=予約の完了)。

台帳の構造はけっきょく料金体系だのなんだのというJRの商材の問題で、表面上のUIで解決するようなことではないということは明確にではないものの記事には書いたつもりだったけど、記事を読んだ感想で熟練のUIがどうのうとか最初のまちがったアジェンダにそのままひっぱられる感想がなかなかあり、インターネットでは文章なんて読まれていなくてタイトルしか見られていないんだと改めておもう。

「向こう側含めて慣れる」が正しいですよね。

どのような操作が操作対象をどのように変更するか、ということがUIの基本的問題であるわけですし。対象物の知識は結局必要。

その複雑性を処理しているのは、機械なのではなくあきらかに人間の知能。JR職員が「熟練」しているのは、UI操作に熟練しているのではなく、商品知識を叩き込んでいて、目のまえの客のニーズを応用問題として解いている。端末としてのマルスはそれに対するサポートの位置付け。

対象についての知識を知る必要がなくなるような道具の発明はあるはず

ハッチンスの「チーム航行のテクノロジー」だったか、ノーマンの本だったかで、船の現在地を調べるのに計算尺とかいくつかの道具を組み合わせて複数人が機械的な作業をするだけで、地図上に現在地をマッピングできる、みたいな例が記述されていたけど、その例は「知識の外部化」みたいなもので、必要な知識が外部化されたテクノロジーに埋めこまれていることで利用者はその知識を不要とする例はたぶんたくさんありそう。

はてなブックマークは、ただの個人への陰口を「意見論評」と考えており、「意見が誤っていたり誤読がある可能性もありますが、さらにそれを正す意見が述べられることにより、より健全な言論に近づいていくことを目指しています。」らしい。どこで糺すんだよ。

古いCGM企業、古い常識でやっているから、まじでもうどうしようもないな。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

集合知って言説が意味あった時期ははてなは意味あったんじゃないですかね。

なんにも振り返らないで昔の考えのままインターネット大好きみたいなことやってるから、どのくらい現実のインターネットがクソになっているか見えてないというか見ていないというか。

集合知って理念に意味がなかったとおもわないけど、いまはただの言い訳でしかない。

振り返られるべきだとはおもう。

集合知があんまり信じられなくなったの民主党政権の不信と足並みそろえている気はする

はてな村の住民もむかしは民主党支持層多かった印象がある

集合知って、個人のものとされてきた知能にたいして、複数の人間の相互作用によって知が創発するみたいな考えだから、モデルとしてはおもしろいとおもう

知能の座に自我とか置いておかなくてもいいのはけっこうおもしろい

物質の振る舞いをたんじゅんにいくら集めてみても「生命」と呼びうる現象は発生しない。物質的な世界を越えたところになにかしらの秩序が成立していて、その秩序だったありさまを生命と呼んでいるけど、創発現象というのはそういうやつ

集合知と創発みたいなのは、ポランニーが『暗黙知の次元』で書いているけど、ポランニーの考えでは、科学コミュニティが知識を生みだす様が典型的な集合知。ポランニーの考えでは、科学的知識とは創発現象によって成立している体系であるはず。

ノイズはたくさんあるけど、そのノイズをどう処理していくかは自己組織的に発達するって話になるけど、そんなに上手く行くのかっていうのはSNSが証明したのではないかとおもう(10年まえくらいにはSNSと自己組織化の話が真面目にされていた)

ポランニーの影響を受けて科学コミュニティ論を書いたのがトマス・クーンで、概念としてはやっぱりおもしろいとおもうんだけどなぁ。

創発とか集合知とかを、インターネットでどうやって知識を生みだすかという考えで言えば、ある程度成功したのはOSSというのはある(これもいまではあやしいところはたくさんあるけど)。SNSは完全に失敗した。

SNSが失敗したのは閉じていないというか境界線をもたないからで、科学コミュニティやOSSコミュニティは半分閉じて半分開いているという性質がある。たぶんこういうのが、「コミュニティが有機的に成長する」という特性のひとつとしてあるとおもう。

いま見ると「思想地図β vol.1」でパターンランゲージとかネットワーク科学の話してるの2011年だから10年より前だな

InterCommunication とかではもっと前にこの周辺の特集がありそうだけど。サブサンプションアーキテクチャーの人にインタビューしてた冊子は持っている。

この号パラパラめくってると、なんというかめちゃくちゃポモいな...

https://www.ntticc.or.jp/pub/ic_mag/ic003/contents_j.html

インターネットで実際に訪れたのは集合知じゃなくてプラットフォームだったんだよな。

@shinpei0213 自分も、一件有効な批判があってそれは表示しておきたかったんですが、はてなの対応がクソすぎたので閉じました

はてブ擁護しようとする連中(というか批判を検閲とかいいなおしたり、誹謗中傷を寸評といいなおしたりする連中)がまだいて、どうしようもねーな。

https://x.com/search?q=%E3%81%AF%E3%81%A6%E3%83%96&src=recent_search_click&f=live

@shinpei0213 どう考えても、コメントモデレーション機能なんですよね。対応する気がないのははてな社が自由や言論を吐きちがえているからだとおもいますが。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

はてブのクソ記事、問い合わせのつづきではてな社から連絡あったから、返信に「ホットエントリーに入っていないので笑っています」って返信したら、しばらくしてホットエントリーに入ってて笑ってる

はてなブックマーク、サイト管理者が設定でコメント非表示にできるようになったとしても「ゴミみたいなコメントを紐付けられたくなけりゃウチのサービスに登録しな」という当たり屋構造は変わらないし、どうにもこれ見覚えあるぞ……となっている。何だったかな

まじで当り屋なんだよな。なんではてブのクソコメントを抑制するためだけに、はてブのオーナー機能とか使わないといけないのか

はてブを拒否するメタタグとかあれば入れておこうとおもったけど、ないんだよな。そういうところがほんとに酷い。 link rel="author" とかはあるのに。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

一般社会で、Twitterやはてブユーザーのような異常行動を取ることは少ない(無いとは言わない)。そうすると、一般的に考えるべきなのは「場所に住んでいる輩の問題」なのではなくて、「場所がどういうデザインをしていればどういう輩が発生するのか」。一般社会で人間の異常行動が抑制されるのであれば、それにはそういうアーキテクチュラルな仕組みがある。

プラットフォーム運営企業はいつも、ユーザーに一定の行動をとるようなデザインをしている。それが環境として扱われるようになると、まるで自然のような振りをして、そこで異常行動を取るユーザーが悪いということを言いだす。環境を透明だと思うユーザーも、「インターネットが悪い場所なのは人間の本性」と言いだす。言うまでもなく、デザインされた本性でしかない。

はてなにクソコンテンツを削除しろとも要求していないんだけど、「検閲だ!」と吹き上がる層が一定以上いたのは、文が読めないというのもあるけど、はてな社によるクソイデオロギーの喧伝が成功しているということの証左ではある。

SNSはプラットフォーマーが好ましいと考えるコンテンツを上位に表示するアルゴリズムをもっていて(好ましくないコンテンツの表示頻度を下げる)、それもモデレーションの一部なんですね

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

物理媒体としての本の流通、取次がすでに儲かっていない。ここで大量に出荷することで流通コストを圧縮できていたのが、各地の書店・コンビニ・駅構内で物理本が置かれるスペースが小さくなったため、相対的な流通コストが上がっている。雑誌が売れないのでそれが相対的な流通コストを押し上げ、今後本の単価が高くならざるを得ない。

このへん、amazonが参入しようとしているけど、テック企業というよりロジスティクスの企業といったほうがいい

@BLUE_PANOPTICON 出版となると、コンテンツ制作のほうまで踏み込むことになるので、現状ではノウハウが違いすぎてむずかしいとはおもいますね。ビジネスになるようなコンテンツ制作、テック系企業が参入を試みて生態系の破壊はあってもなかなか新しいものは見ていない気がしています。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

@BLUE_PANOPTICON ちなみに、出版流通があぶないと言いつつ、書店と取次は危機的ですが、大手出版業はいまのところ安泰だったりします。コンテンツ制作のノウハウが体系化されることがほとんどないので、大手出版業はこれまで通りコンテンツ制作しつつ、流通機構については業界再編を含むようなことを計画している段階であろうとおもいます。

@BLUE_PANOPTICON 小規模ビジネスとしてはそういう形があるのですが、Amazonとしてはたぶんあまり売上のあがるビジネスにはならなそうで(量がつくれないし安定しない、編集の才能の発掘に困難がある)、そうなると、小規模出版で編集する側も、amazonというより小規模流通を目指すのではないかなという気がします。この例が文フリとかで、流通機構がマス向けではなく限られてくるが、小部数はければよい状態を維持する。

大規模流通を目指すと、強力なロジを持つ取次がアマゾンに依存することになるけど、同人出版に近い形のものであればロジの費用なんて度外視して完売を目指せばいい。書店に山積みとかがビジネスモデルだったのが、小部数発行で宣伝をオンラインにして在庫は少量にする。

@BLUE_PANOPTICON これ、どうなんでしょうねぇ。売り方も含めて情報商材そっくりで、既存出版における「本を作る」ということとはまた違っていて、本以外のものになりそうな感じはします(情報が売れればいいというか)。アナログ写真とデジタル写真のアナロジーで、書籍という形態そのものが再編成される、と考えれば違うものとして考えれば、なくはない感じもします。

Webに掲載した記事から、その著者の人となりを勝手に推測して評価するの(コンテンツではなく!)、すげー下世話なんだけど、そういうのはてなじゃなくてもたくさんいる。

こういうのが著名なプログラマーにももちろんいて、オメーはコードレビューでも人格評価するんかい

Linusとかはやりそうだけど

「テキストを読む」ことに慣れていないと、テキストは人格そのものとおもってしまうのだろう。ナイーブとはそういうことではあるのだけど。わたしのテキストを読んでわたしを感情的でナイーブだとおもう人は自身の読解力を心配したほうがよいとおもう。

感情的/論理的みたいなの前もなんか書いた気がするけど。

テキストと人格を切り離すためにテキストにするというのは確実にある。テキストを読み慣れない人はたぶんその操作がどういうものかわからなくて、「わたし」と書いてあれば素朴に「わたし」の実在性を疑わない。

自分の理解では「読むことに慣れていない」ではあり、というのも、あるテキストを読んで「書き手はナイーブで心配」のような感想を抱くのは、「読み手である自分がナイーブであるように読めるテキストに、なにかしら心配という感情を覚えている」という状況に対して、「書き手」という仮定された存在の「ナイーブさ」という性質を仮定しなければ整合しないと考えている。テキストを読むという行為が、自身とテキストの関係であることを理解できていないという点で、読むことに失敗している。

いま借りている家の前にゴミがよく捨てられてるけど、あの行為はてブを思い出しちゃうな。

インターネットコンテンツ、ネガティブ感情のほうが圧倒的に受けますよね。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

インターネットの話題、みんな鳥頭になるよう設計されていて、だいたい2、3日でトレンドが終息するようになっているけど、Zenn が1週間くらい経ってもかなり見られており、意図的にトレンドが長く設計されているっぽい。Zenn をつくった catnose さん、しずかなインターネットとかもだけど、こういうところかなり丁寧に考えて作っているように見える。

書いた記事に「バッジ」が付いて、お金で感謝を伝えるとかは note もやっていることではあるけど、ポジティブなコミュニケーションを回すことを考えた設計でよい。 note が情報商材販売プラットフォームになってしまったのは上場目指したりとかするからだけど、 zenn とかはヴィジョンぶれないでやってほしいな。Zenn は少人数で運営していける仕組みになっていれば問題ないとおもうけど、これがスケールすることを目指しはじめると破綻するとおもう。モデレーションの人力コストが採算とあわなくなる。なるべく悪意は機械的にモデレーションされるようになっているのと、ブランディングが成功する必要がある。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

Fedivers、ユーザーの数が少ないとかあるのかも知れないけど、amplifierとしてぜんぜん機能しなくて好きだな。流れになんとなく乗っていっちょ噛みすると言うより、それなりに個人として発言する人が多いという印象はある。

ユーザー数でいえばはてブなんかみたいな場末SNSより多いと思うけど、メッセージの増幅はしないので、やっぱり設計の問題だろうな。

いや、ていうか他人が書いたコードというものが難しすぎるので、書き直してみないとわからない

@ttt_cellule バラバラに独立した諸要素があって、それらを組み合わせてストーリーに仕立てるときに、差別に注意しつつもストレートにコロニアルな表象にたどり着くのが、フロイトの言い間違いの話っぽくてすごいですよね

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

もぴゴニア王立日記博物館たまに読んでて、こういう文章を書けるようになりたい

https://sizu.me/mopigonia/posts/fabo8ihh1nrd

はてブについての質問が quora にあがっていて、質問者が自分の記事を読んだから質問しているんだけど、回答にぶら下げてコメント書いた(目立たない)。自分でもしっくりくる回答だとおもう。

https://jp.quora.com/%E3%81%AF%E3%81%A6%E3%81%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8C%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%A0%E3%81%A8%E6%80%9D%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B/answers/1477743773526395?comment_id=414750215&comment_type=2

単純な量に還元するランキングアルゴリズムがはてブのホッテントリで、質を評価するアルゴリズムがない。モデレーションって実質的にはそのコンテンツの質をどう評価して、質の低いコンテンツの可視性を下げていくことにある。量的な評価体系じたいが、人間性を毀損しつづけているんだとおもう。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

素朴さの口実としてのアーティスト像とファンダムの関係、ネガティブ感情で結びつくブロガーとはてブの関係(古い)と同じものに見える...

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

おもしろい

文化生産における「創造性」概念をめぐって : ロマン主義的創造性イデオロギーの機能 (特集 文化とコミュニティの現代社会学)

https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/81011071/

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

コロニアルな表象で、たぶんまだちゃんと読みとかれていると言えない領域に明治浮世絵がある。

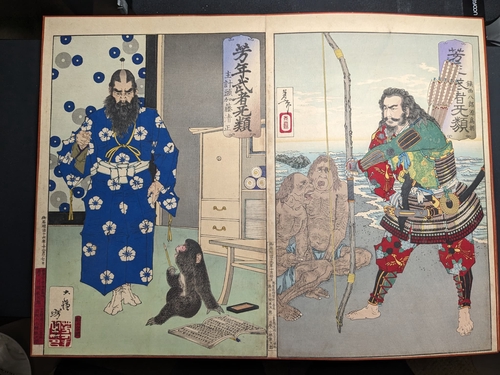

これは月岡芳年の「芳年武者无類」(明治16年と19年)のうち2図、左は加藤清正と論語を読む猿の図、右は源為朝が鬼島(たぶん伊豆諸島のどこか)を征服する図。

加藤清正は明治の10〜20年代にかけてよく描かれたモチーフで、清正は朝鮮出兵でかなり恐れられた武将だった。その清正が論語を読む猿に感心する。

源為朝の図も似た表象の仕方で、伊豆諸島で「鬼」の住む島を征服するけど、鬼は衣服もままならず知能も低そうに描かれている。

当時の日本のアジアへの野心を読みとることがあきらかに可能だけど、この手の明治浮世絵の意味を読む論考はたぶんない気がする。

ちらっと読んだけどヤバそうな内容、あとで読む

予言とアーカイヴ

デザインの可逆性について

久保田 晃弘 / Akihiro Kubota

https://ekrits.jp/2024/06/8229/

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

例のMV、「教養がないからダメ」とかの言説がめちゃくちゃ悪影響だ(「教養のなさでいきなり排除されるのが怖い」言説を見た)。

これだけど、固有名ずらずら並べて、キング牧師とかここに並ぶこと自体に文脈的に問題がある。

ある情報を発信する人とそれを受け取る他者が完全に非対称な受け取り方をするという可能性は、知識の問題はあるけど、どちらかというと「植民地主義」とかのフレームの有無で、自分の社会的ポジションを自覚する必要がある(社会的強者である、植民する側であることなど)、という話だとおもう。社会的強者がそれを理解できないのは知識の問題ではあるから知識は必要だけど、この手の話は知識を利用可能な情報と見做していて、そこに齟齬があるようには見える。教養もこういう利用可能な情報だとみなされている。

https://x.com/fladdict/status/1801261003520577684

ある情報が、発言者にとってはこういう意味だが、それを受けとる人にとってはまったく逆の意味をもつことはよくあることなはずである。その可能性を常に想定する必要があり、その問題を制作側が解消しようとするなら、やはり、多様な社会的・人種的ポジションの人たちと共同制作をするということが正解なのではないだろうか。そうであれば事前に知る必要はなく、自分の知識のよってたつフレームを相対化できる。

今回のMVも、結局自分たちと似たような立場で似たような感性の人たちが制作したから、制作過程に批判的プロセスが機能しなかったのではないか

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

人類学とデザインの関係が近年クローズアップされている理由がまさにこれで、人類学における参与観察は自身の認識フレームを問い直すことを含んでいる。制作過程にこのフレームの問い直しを内在させる必要があり、それは教養の有無によって解決するものではない。

「文系博士を雇用しよう」ではなくて「人類学者を雇用しよう」はガチで、文系で博士とるなら人類学の博士にしとけば就職先あるはず。

人類学以外の文系博士を下げるふうな言い方になってしまった...

他意はありません

世界的な大企業っていま人類学者いるところ多いんじゃないかとおもうけど、一方で人類学じたいが植民地主義の発達のなかで支配のための知識でもあったとかなんとか

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

教養とか知識とか反省とか、そういう「高級な知的能力が必要」みたいなのではなく、インクルーシブなデザインやりましょう、コンテンツ制作もインクルーシブにしましょう

あのMVが「差別的」っていうのに違和感があるのは、表象が差別的ということを言っているだけで、あれが実際に「誰を排除したコンテンツであるか」が語られていないからだ。あのMVを見る人間に、たとえば「日本の被植民地」の人が見るときに、「自分は想定された視聴者ではない」と感じる(排除されたと感じる)とか、そういうことが問題なはずであって、歴史の知識がないことが問題なわけではないとおもう。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

平田晃久さんの建築、形態的にもプロセス的にもアレグザンダーめちゃくちゃ意識しているっぽくて、ちょっと気になっている

https://www.10plus1.jp/monthly/2017/02/issue-02.php

山形のやつはあんまり情報でてこないのでわからないけど、わるくなさそうな気はした

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

コパルって知らなかったけど、上からみた写真いいな

https://mag.tecture.jp/event/20220624-65276/

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

うーん、例のMVについての朝日の記事、正しいんだけどなんかなぁというのが、やっぱり拭えない。

ポスコロ的な読解としてはそれ以上の解釈はないし、まあそうだよねとおもうけど、うーん。

人種差別的表象があるイデオロギーとして機能するということと、それが時代と場所を経て再生産されるということは違うとおもうのが一つあり、そのとき「差別的メッセージ」が成立しているとしても、「差別」が成立しているかどうかは、よくわからない。

今朝あげたこの芳年の二図は、はっきりと人種差別的なメッセージがあり、ヤマト民族によるアジアの支配を肯定するものだと言えるんだけど(この図以外にもいくつもこの手の表象が同時期にあり、イコノロジー的な分析が可能である)、例のMVにはこの手の直接性はない

https://pleroma.tenjuu.net/objects/107c1099-111b-4778-b007-27b7905aed74

お昼にも書いたけど、あのMVの問題は、あれを日帝の植民地の人が見ることとか、在日韓国人が見るとか、黒人が見るとか、そういうのを想定していない、制作サイドの同質性が問題なので、作り手も「おなじくらいの年齢の日本人男性」であり視聴者にもそういう「同世代日本人」を想定している。そういう同質的な制作・消費環境が、いま日本に住んでいる人種の多様性を考慮していないとか、そういうことが問題なのではとおもう。

名誉白人みたいな語がでてくるのがすごく違和感があるし、表象レベルだけで「差別的」というのは、やっぱり話が違うと考えている。

表象が差別的問題、ドクメンタのタリン・パディ拒否問題とかもそう。表象レベルだけで差別判定するのはやっぱりおかしいとおもう。問題は表象が具体的にどう機能するのか。

名誉人種(めいよじんしゅ)とは人種差別政策を行っている政権・制度下において、本来ならば差別されるはずの人種を、差別されない側の人種として扱う制度である。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E4%BA%BA%E7%A8%AE

「名誉白人」という言葉はやっぱり朝日の記事のように使うべきではないよね。人種差別政策における差別を温存・強化するための分断装置が「名誉人種」という政策なわけで、朝日の記事では意味が失われている。

名誉人種、なんとなく進撃の巨人の名誉マーレ人とかをおもいだすけど、ようするに国家に貢献するエルディア人はマーレ人として認めようという話で、いまの入管問題と関連するというか同じというか。

特権側の人種の一員として認められるために、努力して特権階級にとって役に立つことをあきらかにしなければならないのが名誉人種。日本人が日本人であることを忘れてナポレオンやコロンブスを演じているのであれば、自身を白人だとおもいこんでいるというだけで、これ自体は批判の対象であるけれども、「名誉白人」とは呼ばれるべきではない。

この手の政策は人種差別が前提となっていた植民地主義ではどこでもあった政策であるはずで、日本が朝鮮支配をするためにも朝鮮のエリートを名誉日本人として立てていたはず。入管問題も、名誉日本人とそうでない人を分けるためのレイシズム政策。

朝日の記事で「日本のアーティストが「白人」の偉人にふんするかたちで、以上のような差別的な表現を繰り返したことも問題だ。自分たちを「名誉白人」であるかのように植民者の側に位置づけ、先住民を含む非西洋人を見下すような態度が見て取れる。」と記述があるけど、それを言うなら同時に猿を演じているのも日本人であるはずである。

この記事にはどーしても違和感を感じざるを得なかったんだけど、たぶんこういうクソ細かい部分で違和感があり、つまりここで語っている南川文里教授は、「コロンブス」「ナポレオン」「ベートーヴェン」を演じる「日本人」には反応するが、「類人猿(猿人?)」を演じる「日本人」の存在は無視している(これ演じているのたぶん日本人だとおもうけど、実際には演者の人種はわからないしそもそもMrs. Green Appleのメンバーの人種もわからない)。

この受け取り方は偏っているのだけど、それは「植民者としての日本人」という図式が教授の頭のなかにあるからそうなる。記事における「名誉白人」は確実に誤用だけど、この誤用は、教授自身の「植民者としての日本人」という自意識の投影にほかならないとおもう。

ここで「猿」を演じながら教授に無視されている日本人(おそらく)の存在とはなんだろうということをさっきから言葉にしようとしているのだけど、なにか言葉になりそうでならない。

教授のあたまのなかで、「コロンブス」「ナポレオン」「ベートーヴェン」は「日本人が演じている」と同定されつつ、「猿」はそうでない、ということ自体が、めちゃくちゃ無自覚な人種的意識であるようにはおもう。つまり、教授は、映像が「文明=白人=日本人」という図式を語っていると思っているが、じつのところそれは教授自身の脳内の図式の投影にほかならない。猿を日本人が演じていると思わないのは、日本人を猿だと思っていないからである。

例のMVの読解の可能性としては、猿=日本人という読解は可能なはずだけど(そういう解釈はいくつも見た)、教授の読みのなかではその可能性があらかじめ排除されている。「ヨーロッパの植民地主義者たちが島にきて猿にベートーヴェンを教える」とか、それは日本の比喩だと言われても別に不思議ではない。でもこの解釈はあらかじめ排除される。この解釈の排除がいったいなんなんだといわれると、よくわからないんだけど、妙にフロイト的な現象なのでは...みたいなのがある。

誤用を承知で使ってしまうけど、「日本人は猿ではない」という否認の身振りこそ、「名誉白人」的な振る舞いでは?というのはある。

いやこれは誤用ではないのかもしれず、マーレのエルディア人であったライナーは自身のエルディア性を否認しつづけ、マーレ人であろうとする。それこそ「名誉マーレ人」の意識であり、ガビもこのパターンを踏襲する。自身の人種性を強烈に刻みつつ忘却することこそ、「名誉人種」に特徴的なアイデンティティになるようにはおもわれ、それもここに当て嵌まるような気がする。

猿である日本人と猿ではない日本人があり、「名誉白人」とは後者のことである。

テレビがないからよくわかんないけど、今日というか昨日MステにMrs. Green Apple が出たとのはなしで、イエローモンキーも出演してたとか、なんかその対比はちょっとおもしろいなとおもうんだけど、ある世代まで日本人は「イエローモンキー」という自意識があったよね。このまえ白江さんも言ってたけど。

南川教授が、コロンブスに扮する日本人を見て「名誉白人」と誤用をしてしまったのは、その顔の特徴に「イエローモンキー」を発見しているからだとおもわれ、その「名誉白人」性を告発しようとするのも自身のイエローモンキー性を再確認するためであるように受け取れる。

そういう自己意識が、猿に扮する日本人の表象は見落とすのは、どういうことなんだろう。森村泰昌的な話だ。

ブクマカみたいなのが、安心してMVを叩いていたのとかすげー嫌なものがあって、それとインテリの読解が同じなのとかも、すごく嫌なものがあるんです。勘で。

ブクマカとは絶対に一緒にされたくない、ブクマカと同じ意見になるなら非倫理的で悪質な意見を採用する。

イエモンの悲しきAsian Boy、日本人であることじたいの去勢的蹉跌だとおもうけど、こういう自己表象が「イエローモンキー」ということでもあり、今回のコロンブスとかもあわせて、日本人の自己表象問題として誰か論じてくれないかな。森村泰昌の分析も入れてほしい。

https://www.youtube.com/watch?v=Gr_X-WccMnc

東大全共闘が三島を「近代ゴリラ」としたやつ、「東大動物園特別陳列品」で筋肉とペニスという図で、すごい差別意識丸出しだけど、イエモンみたいな自虐意識ではない。全共闘側が人間として観察し、野蛮な三島が陳列される客体である。

https://gorillamodernism.hatenablog.com/entry/2018/12/22/141534

このへんが、森村泰昌(1951生)とか村上隆(1962生)とか、世代が下ってくるとどこかで自己認識がイエローモンキーになる。吉井和哉が1966年。欧米のアート・文化と自己の身体的・文化的バックグラウンドのギャップが彼らの表現の問題を磁化している。これがもっと世代を下ってバブル崩壊的な世代にもなるとイエローモンキー的自己表象がどこかで無くなるとおもう。

1960年代には工藤哲巳がインポテンツを主題に制作していて、それはやっぱり安保的な話ではないかとおもうのだけど(軍事力の欠如=男性的自己実現の失敗)、全共闘の全能感はちょっとすごい。森村とか村上とか見てると基本「失敗した男性」みたいなモチーフが日本人男性という自己意識のなかで系譜づけられるはずだけど、全共闘だけ違っていて迫力がある。

名誉白人とイエローモンキーという二つの項目は、「意識の上では西洋人」だけど身体には黄色い猿の特性が刻みこまれているという対比で、鏡を見たときに自己意識と身体のギャップが「イエローモンキー」という認知を生みだす。

90年代からゼロ年代くらいにかけて、こういうセルフオリエンタリズム的な表象は一旦終息するとおもう。美術のほうで会田誠とかになると海外輸出あんまり考えていなくて、おかけんパロディみたいな内輪ネタやってたのは外からの日本人表象みたいなのを問わなくて済んだからでもある。

うーん、やっぱりコロンブスのMVは無知から生まれたわけではなくて、知識が欠けたところはあるにせよ、植民地主義的表象はわざとやってるな。

だとしたらけっこう手の引き際は見事で、バカにされることを敢えて引き受けたんじゃないかと思える。

おそらく歴史的な知識はそんなに無く、そのかわり、こういったイメージ群が植民地主義的表象であるということの自覚はありそうで、そのイメージを操作して意味をポジティブなものに変えようとするものであるようには見える。それ自体失敗しているとおもうし、植民地主義的な表象をポジティブなものとして作り変えようとするのが、歴史知識に裏付けられていないと厳しい結果になる。

この通りだとすると、問題は次のようになるとおもう

* イメージの操作によって植民地主義表象をポジティブなものに変換するのは、一種の歴史修正主義的な欲求を含んでいる

* おそらく、被植民地化したものとして日本を把握している自己意識があるとおもわれ(猿=日本人説に立つ解釈)、その自己意識は、植民地化された人の鑑賞を排除してしまっている

たぶん、日本がひどい植民地主義帝国だったことを知っている人の目から見ると、あのMVは「日本人=コロンブス、ベートーヴェン、ナポレオン」としか見えなくて、いやいや意味わからねぇ正気か?となるんだけど、おそらく本人たちの自己意識としては、日本は猿のほうだとおもう。これはザ・イエローモンキーとかもそうだし、日本のカルチャーのなかでは日本はアメリカの属国的な表象であることがおおく、ポップカルチャーがそういう想像力のなかで仕事をしていると考えると、日本を植民者側だとする想像が働かなかったのだとおもう。

@TricolorGroupJP おそらく明治から敗戦にいたるまで、日本には「黄色い猿」という自己表象はなかったとおもいます。見たことがないというのもありますが、明治10年代後半のこの絵が当時の日本人の自己表象を表しているとおもわれ、アジアの他国は猿・鬼などで、武士(=ヤマト民族)が支配するという構図になっています。

https://d210zmehzzc323.cloudfront.net/e735167f7c712cd6c21254751fd740aabe2f0e05fc88307a8b4e9c5ac1165878.jpg

敗戦後に、アメリカからの眼差しを内面化することで「イエローモンキー」という自己表象を獲得するのだとおもいます。イエモンの「悲しきAsian Boy」の動画を見ていると最後に(おそらく)去勢パフォーマンスがあるのですが、「管理された動物」としての自己認識がよくあらわれていると思いました。明治から敗戦にかけてこの手の表象は見たことがありません。

イエローモンキー的な自己表象、アメリカとの属国関係意識の露出でもあり、自身を被差別的なポジションに置くことで、日本の帝国主義の忘却に一役買っている

[ID:275] ホワイトマウンテンゴリラ : 作品情報 | コレクション | 金沢21世紀美術館

https://jmapps.ne.jp/kanazawa21/det.html?data_id=275

@hidetakasuzuki 岸本清子、なんじゃこりゃっていうけっこう多様な活動をした人らしいんだけど、檻を破る感じとかめっちゃいいよね。

https://www.outermosterm.com/aichi-prefectural-museum-of-art-kishimotosayako2019/

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

手許に1995年第1刷、99年第7刷の「詳説世界史研究」があり、コロンブスの箇所を読んだけど、「新大陸」の発見が中心で、奴隷貿易とかは書いていない。そのちょっとあとにコルテスやピサロらコンキスタドレスが残虐な仕方で中南米を征服したという記述がある。植民地主義の問題としては、スペインがアリストテレスを借りて原住民を野蛮として扱い、支配の正当化をしていた一方、ラス=カサスによる暴力の告発、モンテーニュによる「文明/野蛮」イデオロギーの批判などが紹介されている。

これは、たぶん浪人中に買ったものだけど(最初は一般大の浪人をしていたのです)、この記述は、自分の習った記憶がある知識とほぼ一致している。現在の高校生くらいに向けた教科書がどんな記述になっているかはわからないが、たぶん当時の教科書的なものの記述レベルはこうだとおもう。ポストコロニアルな見解ははっきり弱いとおもう。

世界史ってそもそも通史で学ぶ必要あるんかな...。通史で学んじゃうせいで他人事に見えちゃうのあるとおもう。現在の国際的関係のなかで、歴史的パースペクティブをもつことの意義を教えるほうがいいのでは?とか思うんだけど、どうなんだろう。

歴史って通史的に語るとすべてが「必然的」であったかのように見えるから、ヨーロッパに帝国主義時代があり、それにともない日本も帝国主義をやっていた、みたいな流れで理解していくから、「必然的」であり「仕方なかった」ことであると理解しちゃう枠組みだとおもうんですよね。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

個別事例を掘り下げて学習してみるというのはすごく学びがあるとおもうんだけど、そういうのは大学以降なのかなぁ。小中高でそういうのをやった覚えはあまりない。

E. H. カーの「歴史とは何か」をいつ読んだのかは思いだせないけど、ああいうメタ歴史学みたいなのは高校くらいでやってもいい気はする。高校生くらいで読める内容だとおもうし。

なんでガチで違法入植地で工場経営しているところはこういうダイバーシティみたいなのはシッカリしているんだろうか

https://www.coca-cola.com/jp/ja/social/diversity-and-inclusion

こういうの見ると、人類学がもともと植民地支配の知識体系であったことを想起してしまう。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

コカ・コーラのほうが叩かれてほしい。アーティストが無知でも知的でもどうでもいい。

コカ・コーラ社はパレスチナの入植地で工場経営しているくせに差別を許容しません、とかふざけんな

日本のメディアもそういう批判書けよって思う

植民地主義的な表象どころか文字通りの植民地主義やっとるやろが

まえの西洋美術館の抗議の話と同じで、メディアは企業を名指し批判しない、なぜなら連中は訴えてくるからだ、それでアーティストだけ批判の矢面に立たされる。アーティストはいいように鉄砲玉にされているだけ。

企業は人文系博士雇ったほうがいいとかの話も、こういう悪質な構造への批判的言及もせずに企業権力の構造に取り込まれようというだらしない話で、なにが人文系博士だよ権力の強化するだけだろ

「植民地主義的表象を避ける」ことが、どれだけコカコーラ社にとって都合いいことなのかわかってるのだろうか。人文系博士が企業に雇われて可能になるのは、政治的メッセージを打ち消すということだけで、クリエイターと一緒に反企業権力な制作をしようとは絶対にならない。

Coca Cola社が、イ支援企業としてボイコット対象となっていたバングラデシュで出した広告すげーな。 バングラデシュでは、BDSの対象となったため売上が23%も落ち、挽回するためにCMを制作。CMの内容は、コカコーラとイスラエルが関係あるというのはデマだと訴えるもの。怒りを買ったらしく取り下げられたらしい。

この広告では、蒸し暑い日に店員が常連客にコカ・コーラを飲まないかと尋ねている。その客は「あの国」の飲み物だから飲むのをやめたと言うが、イスラエルの名前は出さない。

店主は情報源を探す旅に出るが、その情報源は信用できないフェイスブックのページだった。

彼は地元の人々に、コカ・コーラは “あそこから来た “ものではなく、トルコやスペインを含む190カ国で138年間飲み続けられてきたものだと説明する。

(引用箇所は機械翻訳)

https://www.independent.co.uk/asia/south-asia/coca-cola-ad-bangladesh-israel-gaza-war-b2562593.html

バングラデシュでのCMについての記事。 https://www.tbsnews.net/features/panorama/yes-coke-has-gaza-factory-its-israel-ties-run-much-deeper-874451

機械翻訳でいくつかピックアップしておきます

1997年、イスラエル政府経済使節団は、イスラエル貿易賞晩餐会において、「過去30年にわたるイスラエルへの継続的支援」と「アラブ連盟によるイスラエル・ボイコットを拒否」したコカ・コーラを表彰した。

…

さて、OVCメーカーが明らかにキャンペーンの焦点にするほど重要だと考えていた、部屋の中の象を取り上げよう:コカ・コーラがパレスチナに工場を持っているというのは本当だろうか?

そうだ。

パレスチナ人クリスチャンのザヒ・クーリがアメリカから帰国して1998年に工場を設立するまで、ガザにコカ・コーラのボトリング工場を開設することは不可能に近いと考えられていた。

コカ・コーラのウェブサイトは、クーリの役割と、コーラのパレスチナ子会社であるナショナル・ビバレッジ・カンパニー(NBC)がパレスチナに与える影響を紹介している。NBCはガザを含む施設全体で1,000人を雇用し、バリューチェーンを通じて間接的に10,000人のパレスチナ人を支援している。

そう、OVCには一理ある。しかし、それは虫眼鏡が必要なほど小さなものだった。なぜなら、コカ・コーラが占領地域に工場を構えていることも、争点とされていることを忘れてはならないからだ。コカ・コーラの工場がアタロトにあることは以前から指摘されてきた。アタロトはパレスチナ人から奪った土地に建設されたイスラエルの違法入植地である。パレスチナ人のコミュニティは、このような入植地への道を作るために強制的に排除されており、国際法上違法である。

コカ・コーラ社は、パレスチナに雇用を生み出しているから善をやっている、くらいに思っている。植民地主義、現地の既存の生活環境を破壊したところに、企業がそこで投資するのがよくあるパターンで、そのまんま。