このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

もぴゴニア王立日記博物館たまに読んでて、こういう文章を書けるようになりたい

https://sizu.me/mopigonia/posts/fabo8ihh1nrd

はてブについての質問が quora にあがっていて、質問者が自分の記事を読んだから質問しているんだけど、回答にぶら下げてコメント書いた(目立たない)。自分でもしっくりくる回答だとおもう。

https://jp.quora.com/%E3%81%AF%E3%81%A6%E3%81%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8C%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%A0%E3%81%A8%E6%80%9D%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B/answers/1477743773526395?comment_id=414750215&comment_type=2

単純な量に還元するランキングアルゴリズムがはてブのホッテントリで、質を評価するアルゴリズムがない。モデレーションって実質的にはそのコンテンツの質をどう評価して、質の低いコンテンツの可視性を下げていくことにある。量的な評価体系じたいが、人間性を毀損しつづけているんだとおもう。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

素朴さの口実としてのアーティスト像とファンダムの関係、ネガティブ感情で結びつくブロガーとはてブの関係(古い)と同じものに見える...

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

おもしろい

文化生産における「創造性」概念をめぐって : ロマン主義的創造性イデオロギーの機能 (特集 文化とコミュニティの現代社会学)

https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/81011071/

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

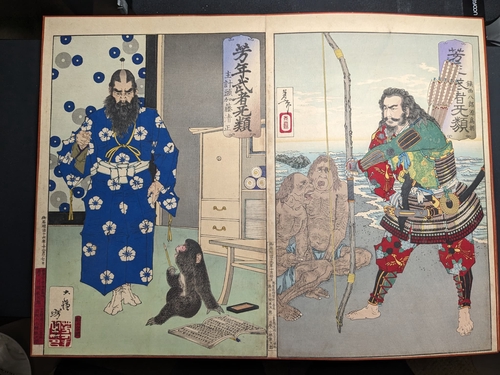

コロニアルな表象で、たぶんまだちゃんと読みとかれていると言えない領域に明治浮世絵がある。

これは月岡芳年の「芳年武者无類」(明治16年と19年)のうち2図、左は加藤清正と論語を読む猿の図、右は源為朝が鬼島(たぶん伊豆諸島のどこか)を征服する図。

加藤清正は明治の10〜20年代にかけてよく描かれたモチーフで、清正は朝鮮出兵でかなり恐れられた武将だった。その清正が論語を読む猿に感心する。

源為朝の図も似た表象の仕方で、伊豆諸島で「鬼」の住む島を征服するけど、鬼は衣服もままならず知能も低そうに描かれている。

当時の日本のアジアへの野心を読みとることがあきらかに可能だけど、この手の明治浮世絵の意味を読む論考はたぶんない気がする。

ちらっと読んだけどヤバそうな内容、あとで読む

予言とアーカイヴ

デザインの可逆性について

久保田 晃弘 / Akihiro Kubota

https://ekrits.jp/2024/06/8229/

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

例のMV、「教養がないからダメ」とかの言説がめちゃくちゃ悪影響だ(「教養のなさでいきなり排除されるのが怖い」言説を見た)。

これだけど、固有名ずらずら並べて、キング牧師とかここに並ぶこと自体に文脈的に問題がある。

ある情報を発信する人とそれを受け取る他者が完全に非対称な受け取り方をするという可能性は、知識の問題はあるけど、どちらかというと「植民地主義」とかのフレームの有無で、自分の社会的ポジションを自覚する必要がある(社会的強者である、植民する側であることなど)、という話だとおもう。社会的強者がそれを理解できないのは知識の問題ではあるから知識は必要だけど、この手の話は知識を利用可能な情報と見做していて、そこに齟齬があるようには見える。教養もこういう利用可能な情報だとみなされている。

https://x.com/fladdict/status/1801261003520577684

ある情報が、発言者にとってはこういう意味だが、それを受けとる人にとってはまったく逆の意味をもつことはよくあることなはずである。その可能性を常に想定する必要があり、その問題を制作側が解消しようとするなら、やはり、多様な社会的・人種的ポジションの人たちと共同制作をするということが正解なのではないだろうか。そうであれば事前に知る必要はなく、自分の知識のよってたつフレームを相対化できる。

今回のMVも、結局自分たちと似たような立場で似たような感性の人たちが制作したから、制作過程に批判的プロセスが機能しなかったのではないか

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

人類学とデザインの関係が近年クローズアップされている理由がまさにこれで、人類学における参与観察は自身の認識フレームを問い直すことを含んでいる。制作過程にこのフレームの問い直しを内在させる必要があり、それは教養の有無によって解決するものではない。

「文系博士を雇用しよう」ではなくて「人類学者を雇用しよう」はガチで、文系で博士とるなら人類学の博士にしとけば就職先あるはず。

世界的な大企業っていま人類学者いるところ多いんじゃないかとおもうけど、一方で人類学じたいが植民地主義の発達のなかで支配のための知識でもあったとかなんとか

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

教養とか知識とか反省とか、そういう「高級な知的能力が必要」みたいなのではなく、インクルーシブなデザインやりましょう、コンテンツ制作もインクルーシブにしましょう

あのMVが「差別的」っていうのに違和感があるのは、表象が差別的ということを言っているだけで、あれが実際に「誰を排除したコンテンツであるか」が語られていないからだ。あのMVを見る人間に、たとえば「日本の被植民地」の人が見るときに、「自分は想定された視聴者ではない」と感じる(排除されたと感じる)とか、そういうことが問題なはずであって、歴史の知識がないことが問題なわけではないとおもう。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

平田晃久さんの建築、形態的にもプロセス的にもアレグザンダーめちゃくちゃ意識しているっぽくて、ちょっと気になっている

https://www.10plus1.jp/monthly/2017/02/issue-02.php

山形のやつはあんまり情報でてこないのでわからないけど、わるくなさそうな気はした

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

コパルって知らなかったけど、上からみた写真いいな

https://mag.tecture.jp/event/20220624-65276/

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。