ハラウェイの「サイボーグ宣言」、難解な文章だけど、ジェイムズ・クリフォードの『文化の窮状』とかなり響く内容だった。

ハラウェイの「サイボーグ宣言」、難解な文章だけど、ジェイムズ・クリフォードの『文化の窮状』とかなり響く内容だった。

先日、大学の学部生と軽く話す機会があり、「中学から高校にかけてTwitterが全盛だった、東日本大震災のときは小学生だったからTwitterはやっていなかった」という話だった。Twitter、思っているよりずっとたくさん中学生とかがいたんだろうな。

しばらく前に『在日朝鮮人ってどんなひと?』がTLでおすすめされていたのを買って放置していたましたが、昨日から読みはじめました。

https://www.heibonsha.co.jp/book/b162734.html

This account is not set to public on notestock.

This account is not set to public on notestock.

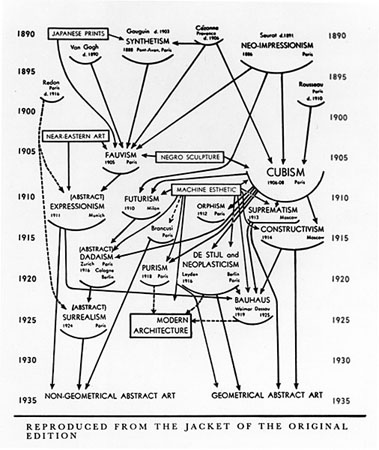

真正性と偽物性、「アヴァンギャルドとキッチュ」(クレメント・グリーンバーグ)をおもいだしてました

グリーンバーグはにとって、キッチュは大衆時代の芸術の代替物でファシズムの道具だが、アヴァンギャルドはボヘミアンなユートピアだったけど、茂木健一郎はこの図式を反復しているとおもった。

彼はどうみてもベンヤミンの「アウラ」を読み間違えているんだけど、クオリアという私秘的な場に囲い込んでいる。こういうことやると「私がほんものと言うからほんもの」にしかならない。こういう私秘性は真贋判定の権威としてしか機能していなくて、小林秀雄の骨董みたいなものになっている(小林秀雄のほうがぜんぜんマシだけど)。

「アート作品は、それを目の前にして経験しないと、本質的なことは何も言えない。クオリア、あるいはベンヤミンの言う「アウラ」は、実物でないとわからない」とか。そもそも実物と複製の区別をもとに経験の違いを仮定することこそ、アウラ喪失後に発生した事態ですよね。

https://twitter.com/search?q=from%3Akenichiromogi%20%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%A9&src=typed_query

This account is not set to public on notestock.

This account is not set to public on notestock.

南米の労働者が万感の思いをもってボブ・マーリーを聴くことと、日本の脳科学者がボブ・マーリーを聴いてほんものとか教養とかいうことの間に、経験の共通性はあるんだろうか

日本の脳科学者にとってはモーツァルトもビートルズもボブ・マーリーも同じように「ほんもの」で教養だけど、ジャマイカの人にとってボブ・マーリーこそが「ほんもの」で、ほかはリアリティに圧倒的な濃度の違いがある(「ジャマイカの人」とか十把一絡げに言えないけど)

自分は、モーツァルト、ビートルズ、ボブ・マーリーが並んで平気らしいことに一番ギョッとしたけど、こういうのこそがスーパーフラットな感性ではないかとおもう。村上隆的にはスーパーフラットは過剰な消費文化のなかでいろんなものの価値が等価に見えることだと思うけど、モーツァルト、ビートルズ、ボブ・マーリーという並びは消費文化というか、iPod的なものであるように思う。

massa@fedibird.com

massa@fedibird.comThis account is not set to public on notestock.