「月岡芳年伝」を書いた菅原真弓先生、「浮世絵芸術」をテキストマイニングで分析するとかやってるんだな。

https://cir.nii.ac.jp/crid/1390010292776716288

「月岡芳年伝」を書いた菅原真弓先生、「浮世絵芸術」をテキストマイニングで分析するとかやってるんだな。

https://cir.nii.ac.jp/crid/1390010292776716288

j-stage に掲載されているメタデータのみか。本文をテキストデータにおこすという地獄のような作業をやったのかとおもったけどそれはさすがにやっていないらしい。

東京藝大の買上展を見たときに(あんまりおもしろい展示ではなかったけど)、戦後の日本画の卒業制作(優秀のため買上げ)がなかなか酷かったんだけど、あれは今思いなおしてみると、戦後に歴史を語ることがほぼ禁じられていたからだろうな。日本画が依存するリソースが表面的な様式と画材・技法だけになってしまった。

グリーンバーグは、大衆のためにあたえられる芸術の紛い物・代理品をキッチュと呼び、それをナチスが政治的な戦略として使用していたとするけど、日本画ってその生まれからして、この意味でのキッチュそのものなんだよな。横山大観とかはとくにそうだけど。

日本美術史の教科書(美術出版社)の近代というか太平洋戦争のところ読んでると、直接的な戦争画っぽいものを描いた人たちが批判されてるけど、「同時代に富士の絵や忠義の武将たちの絵を描いて戦争協力を行ない、敗戦後は戦争と無関係をよそおった一部の画家たち」を問題にすべきだと記述してあるな。画家の名前は名指ししていないが。

https://www.orefolder.net/2023/08/x-t-co/

これストレージの容量削減で古い短縮URLのマッピング消したんじゃ…

しかし t.co 短縮URL実装以後のTwitterの仕様的に、それをやられると文脈が失われる

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

この展示の図録、資料もたくさんあり論考も充実しており、大変良かった

印刷と美術のあいだ | 企画展示 | 印刷博物館 Printing Museum, Tokyo

https://www.printing-museum.org/collection/exhibition/t20141018.php

ブルーノ・タウトの「ニッポン」、桂離宮を絶賛して東照宮をけばけばしい装飾だとけなし、そこに天皇/将軍という背景を読み込んでいて、わかるけどなんかなぁみたいな気持ちで読んでいる。装飾を排除していって無垢の芸術として成立しているものに「ニッポン」の真の姿を見てとるのができたのが近代なんだろうな。

の投稿

hetarenn@vivaldi.net

の投稿

hetarenn@vivaldi.netこのアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

Twitter、人がいるから残るっていうのも含めて、すでに内輪的なサークル活動なんだよな

ブルーノ・タウトの『ニッポン』(昭和16年に翻訳が出ている)で以下のようなことを言ってて、ナショナリズムの及ぶ範囲って厄介だなというか、戦前のドイツ人にとっても天皇は日本にとっての国民統合として了解されていたということと、この国民統合から排除されているもろもろがある

「天皇––将軍という日本の大きなアンティテーゼはまた同時に神道––仏教の反立でもある。我々にとっては日本の複雑精緻を極めた、真に厳粛なる宗教的情意を理解することは、容易では無い。然し、神道が独特な形で日本人をその国土と結び付けているという一事だけは頗る明瞭のやうに思われる。神道の起源は二千五百年の昔に遡り、神道自体がそのために日本と完全に癒合してしまっているので、そこに問題となるものは、仏教の場合とは反対に、本来日本的なるものである。しかもそれは、神道に於ける国民的なるものは既に寧ろ地理的なるもの、島国日本に独自なるものであるという意味に於てである。即ち神道は日本人をその美しい国土と結び付けているばかりでなく、各個人を社会的意味に於けるこの国土の一部分として互いに結合させているのである。」

ブルーノ・タウトを読むと、「日本」の統合性はあきらかに芸術を媒介にしている。日本的美意識への参照をとおして、日本人は国土も精神も天皇に統合されることになっている。明治から敗戦にいたるまで、国内向けのプロパガンダとして「日本」や「天皇」というものがあったというだけではぜんぜんなく、「日本」というイメージの創出を戦略的にやってきてこうなったはずで、一時期においては日本版画の影響以上のものがあったのではないか感じられる。

反生成AI界隈の、オリジナリティ信仰がすごい。特定の画風があればそこから動くべきでないというのも、どこからこういう信仰がでてくるのか気になる。

https://togetter.com/li/2205644

マティスのシンポジウム申し込んだけど、申し込めているのか不安になるくらい素気ないメールが返ってきた

http://www.bijutsushi.jp/c-kouen-kyousan.htm#2023-9-23-niichifutsu

クエリビルダとしてActiveRecordを使うのはやめてほしい...。なんにもいいことがない。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

「美術/芸術」の用法の使い分け、「美術」が1888年くらいに増えてそれからだいたい横這いだけど、1913年くらいから「芸術」が増える。「美術」については、フェノロサの講演が1888、明治美術会結成が1889だからそうだろうなという感じだけど、「芸術」はなにがきっかけだろう。

https://lab.ndl.go.jp/ngramviewer/?keyword=%E7%BE%8E%E8%A1%93%2F%E8%8A%B8%E8%A1%93&size=100&from=0&materialtype=full

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

明治時代の雑誌とかに最近目をとおしているけど、雑誌文化がはじまった明治30年代くらいの記事、専業作家によるものというより読者から広く投稿を募っているものがけっこうある。「明星」は明治33年で、これは今も知られる著述家たちの原稿がメインだけど、当時は「ただの読者」と「著作家」の区別はそんなにつかなかったんではないだろうか。

画家(イラストレーター)だけはたぶん別で、当初からプロの作品がメインで、掲載される口絵を誰が描くかは売れ行きに直結していたらしい。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

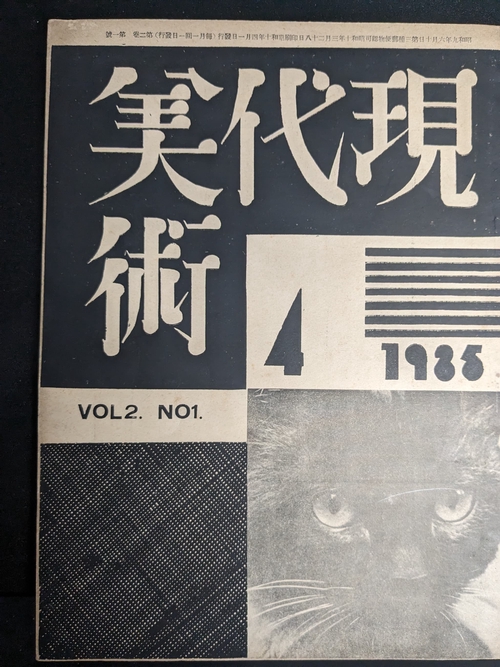

現代美術(1935)

この号は歴史画とかについての寄稿が多い

この歴史画特集、かなりおもしろい。

1935年というのでどのくらいイデオロギーに毒されているのか興味があり、とくに鏑木清方のテキストが読みたかったのだけど、書き手がだいたい国粋主義イデオロギーに警戒していて、鏑木清方も歴史画がかかえうるイデオロギー的性格にかなり警戒している。

とはいえ、現代から見ると当時の画家たちの限界もあきらかではあり、その限界がどこから来ているかといえばやはり日本画という枠組みそのものにあったりする(これはあきらかに1980年代以降の目線で見ている言い方なのだけど)。

掲載されていた豊田豊の論考がおもしろい。画家の系譜を誰の門からは誰がでた、とかで系譜づけていくんだけど、こういうのはもう現代ではほぼできないし、西洋美術史にもない。アルフレッド・バーJr.のつくったチャートとかが近いんだけど、あれは影響関係であって師弟関係ではない。影響関係の論証ってけっこうめんどくさそうなんだけど、師弟関係におけるある主題や様式の発展というのはある意味自明視されているし、画家たちがそもそも個人を出発点にしていないから、当人たちもほとんど反対する理由がない。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

フィルム写真とデジタル写真の違いで、撮影時に即時にプレビューされるかどうかは大きいのではないだろうか。フィルム写真だと撮影から現像までに時間があるけど、デジタル写真の場合はデータを即時に見る。

これとおなじようなことが、印刷物とマイクロブログにもあるんじゃないかということを考えている。そこが並ぶのどうなのっていうのはいったん置いておくけど、印刷物は原稿があり製版されて出版される。原稿と印刷物のあいだには編集過程があって、写真の現像とおなじようにその撮影時点との時間的な隔たりをつくりだす。マイクロブログは書いたものがそのまま投稿される、とみんなおもっていて、編集とか現像のような時間的隔たりを作りだす過程がない。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

最初のDM投稿が、通常の投稿フォームから公開範囲選択してメンション相手を決めるようになっているんじゃないかな

DM欄から対象ユーザーを選択できるようになっていれば誤爆はかなり減るとおもう

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

アールヌーヴォー(新しい芸術)とかヌーベルバーグ(新しい波)とかは並べてみてもいいのかな

社会運動の名前が時代を跨ぐモノや概念の名前に転用されたりすると、おかしくなってくる

なるほどたしかに

そのへんからすると「新型コロナウイルス」は許容したいが、新幹線はどうすればいいのか

あと、新山口駅はええっこれはダメなのでは?って当初から感じたのはおぼえている

そういえば今日タイムラインで批評が必要かどうかみたいな話題が流れていた気がするけど、批評が作品の善し悪しを論じるものだとかなんとか以前に、趣味の開示をする自由なんてふつうにあるのでは?という感想。

というか、市民社会って批評によって成立するので、それが作家でもなんでもいいけど権威的な存在によって批評が排除されるというほうがよっぽど問題ある。

批判と批評は違う、みたいなのよく聞くけど、自分は批判のニュアンスが根っこにあるべきだとおもっています。ただの論考なんじゃなくて、批判的な論考を公表する自由がある。

批判と批評は違うっていう物言いは注意しないとあぶないし、敵対的な見解は「批評」ではないというレトリックがまかりとおるほうが嫌なことだとおもう。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

技術そのものは (発生や利用の後押しなどの社会的文脈から切り離して) あくまでニュートラルに見つめることはできるんだけど、現実世界にそれを持ち込む以上は文脈から切り離された存在であることは実用上ありえなくて、ゆえに社会的な観点からの非難を免れない場合が多い

批評というのも、それそのものは純粋にコンテンツに対する考察たりうるかもしれないけど、それを読み手に向けて放流した時点で社会の状況や発表者の名前という文脈が紐付いてしまうことは免れないし、ゆえに (意図に反して) 批判として認められてしまうことはありうる

核融合の理論それ自体は善い利用も悪い利用もできるだろうしそういう意味で中立かもしれないけど、その成り立ちを考えると中立な存在として産まれ育まれてきたわけではないし、そういう意味では中立な存在ではない (少なくとも、なかった) ということもできる

“純粋な内容” に対する評価と、それが発生・発表された時点での文脈における位置付けというメタなレイヤーがあるという認識が大事なのかな

どちらかというと「文脈から切り離された “純粋な内容”」という概念の成立を認めるか否かの違いなのか。そうかも。

自分は批判的な精神を重視しているけど、ある見解にたいする敵対的な立場をいったん仮にでも構想してみないと、対象になる見解の別な姿が見えてこないからで、そういうことはけっこうあるから批評と批判を区別するのを好まない

これ自体は欧州の文化を批判するわけではないんですが (私自身は懐疑的な考えを持っているがそれは別の話)、たとえばディベートにおいて「仮想的にヒトラーを擁護する立場に立つ」ことは向こうの人々のタブーに触れるんですかね。あるいは、これが「最終的にヒトラーが文句なしで満点の悪者だった」という結論に持っていく八百長であるという前提のもとでのみ許される、みたいな感じだったりするんですかね

単純なヒトラーの擁護論をだしてみたところで、議論や研究が前に進むことがほとんどないのでは

社会的倫理の問題と、思考の世界とが混同されている気がする。

「ヒトラーはいいこともした」みたいな議論は、社会的倫理にもとるからダメとかっていうより、「大地は平面だ」みたいな主張に近いとおもう。

思考を制約するものに、倫理と常識があるとして、倫理をカッコにいれることができたとしても常識というものの存在はあいかわらず思考の制約として作用する。常識は、先行研究や言説の集合として形成されるものだとおもうけど、常識を解体することで議論を先にすすめることができるようになる場面もあるし、逆に常識をうたがったからといってなんの実りもないこともある。

そういえばコードレビューとかも批評の一種と言えるけど、あれは他人がコードを言語に変換する作業を媒介にしたコミュニケーションで、レビューに対して言語で返してくる人とコードで返してくる人いるな、と思った(思っただけ)

コードと、コードが実現するソフトウェアの振る舞いとがあって、それが適切に記述されるか(コードが要求を適切な形で満たしているか)を見ているんだけど、その「適切さ」って良し悪しの判断は入っており、この良し悪しの判断はたぶんに主観的なものでもあって、それを客観的な見解として述べようという気はあまり起きない

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

野家啓一の『歴史を哲学する』読むか

明治の絵画史を紐解いていて、国民統合の物語そのものではあるけど、歴史意識そのものの批判的な発展もあり、そのへんもうちょっと考えたい

ダントーの物語としての歴史とかも気にはなってたけど、ダントーぜんぜんおもしろくないんだよな...

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

パターンランゲージ、そのパターンをもとにしてものごとを生成するための言語だけど、「パターン・ランゲージを生成する」とか手段と目的が逆転してるなー

https://note.com/babakikaku_s/n/ncd91dad7c369

> パターン・ランゲージは、すでに豊かな経験を持っている人から「コツの抽出」をし、他の人が「やってみたくなるヒント集」として提示するという、新しい「知恵の伝承&学び」の方法です

なんでそんなことになったのか

井庭さんはパターン・ランゲージって言葉使わなくてよかった気がするけどなぁ

アレグザンダーが建築過程全体のなかで考え位置付けていたパターン・ランゲージを、文脈から切り離して「道具」として利用できるようにするという発想、日本ではありがちな気がする。

マイナンバー、100%をもとめて批判されてるんじゃなくて、なんのためにやっているのかわからないから批判されてるとおもうんだ...。

はじめたから最後までやろう、目的はよくわからないけど、みたいなプロジェクトたくさんある...。

https://news.yahoo.co.jp/articles/e5fced3ced90274542b2dc570192d9438ed06743

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

検索のリンク先に飛ぶ前に生成AIがページを要約。Google新機能║PC Watch

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1524251.html

アメリカのみでの実験的なものっぽいけど、GoogleとかTwitterとかに入口占拠されている限りWebメディアには未来がなさそうな気がする...。

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1524251.html

さいきん明治期の美術を調べているけど、いくつかの事件が頭に入ると、元号けっこう便利だなってなってしまった...

いや、だからそうやって過激なことを言ったり、アイデンティティや主張を簒奪することで、必死で注目を浴びてアテンション稼ぐって戦略なわけでしょ。いちいちみんなで拾ってどうすんの。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

日本フェノロサ学会なんてあるのか...

「日本フェノロサ学会は日本におけるフェノロサ研究では唯一の学会です」ってそりゃそうでは

http://www.fenollosa-japan.com

「描かれた歴史 近代日本美術にみる伝説と神話」(1999)という展覧会のカタログを読んでいるけど、これはけっこうすごい内容だ

浅井忠の日清戦争従軍スケッチは知っていたけど、「旅順戦後の捜索」という絵は知らなかった。

当時、海外で「日本軍が旅順市民を虐殺した」という報道があり、日本政府は「兵士が民間人の格好をしていたのだ」と弁明していたらしい。浅井はこの絵を日清戦争中の第四回内国勧業博覧会に出品し、死体を描きつつ兵士だったとする政府見解をそのまま提示した。

これについて木下直之は、「浅井に限らず、画家が戦争画に死体を描き込むことを国民は期待したという現実を忘れてはならない」「国民は敵の死体を喜んで眺めたのである」と書いている。

(画像は東京国立博物館より https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0078793)

太平洋戦争時のいわゆる戦争画というものは、一時的なものでもなんでもなく、明治以来の日本画壇で発展してきた歴史画そのものだった。

印象主義からマティスあたりの近代ヨーロッパ絵画の展覧会が人気になる理由って、「浮世絵が印象派以降のヨーロッパに影響を与えた」ことが、日本の観客にとってかなり口当りがよいからですよね。浮世絵→印象主義という系譜を描くことによって、日本の近代絵画史を忘却することができる。

「デジタルで見られるなら処分も」地下駐車場美術品で大阪府特別顧問

https://mainichi.jp/articles/20230818/k00/00m/040/192000c

大胆すぎる

これは可燃性が高い

これはすげぇ

> 上山氏は「デジタルで見られる状況にしておけば、(立体作品の)物理的な部品は処分してもいいというのはありえると思う」とも述べた

「デジタルで見られるなら処分も」地下駐車場美術品で大阪府特別顧問 | 毎日新聞

https://mainichi.jp/articles/20230818/k00/00m/040/192000c

@hidetakasuzuki さすがにかつて見たことのない主張だけど、維新関係者からどんな衝撃的な見解が飛び出してきても驚くべきではないのかもしれない

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

御一新の少し前に降ってきたわけだし

インコは食欲と権力欲しかない軍部の世界

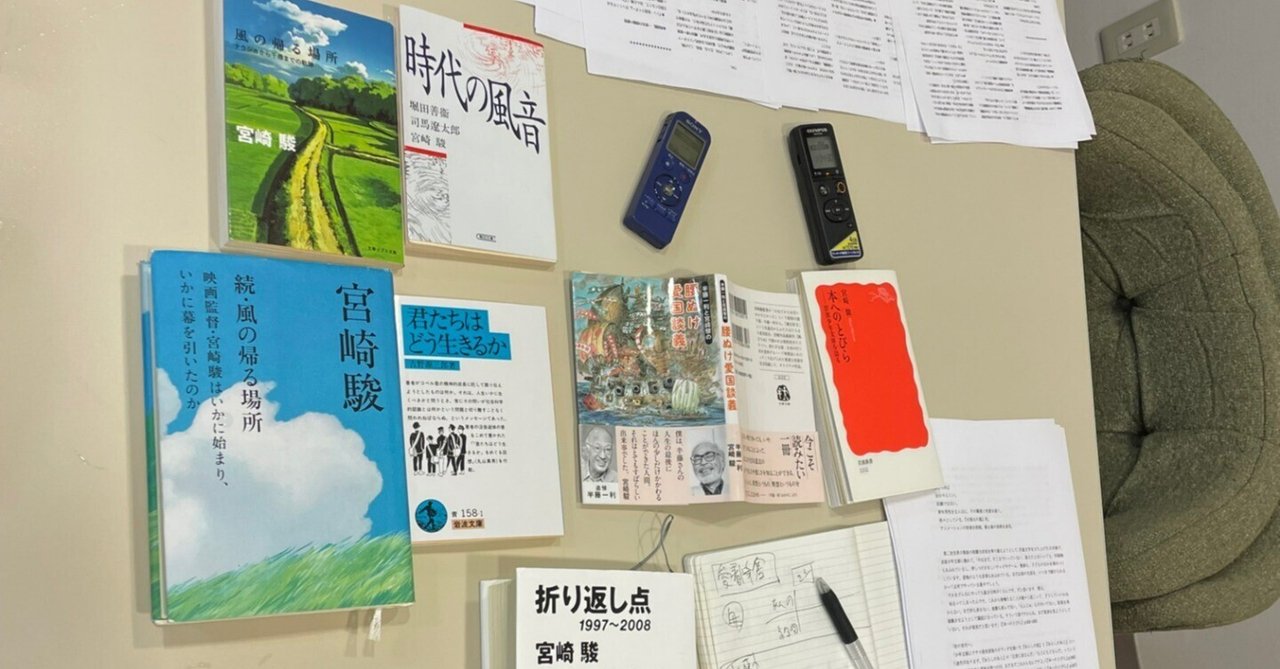

いやー、めちゃくちゃつまんない感想だった...。弱者男性とか母性とか...。剣が機能しないから弱者男性だとか。

https://note.com/sakuhinsha/n/n430784e00b4c

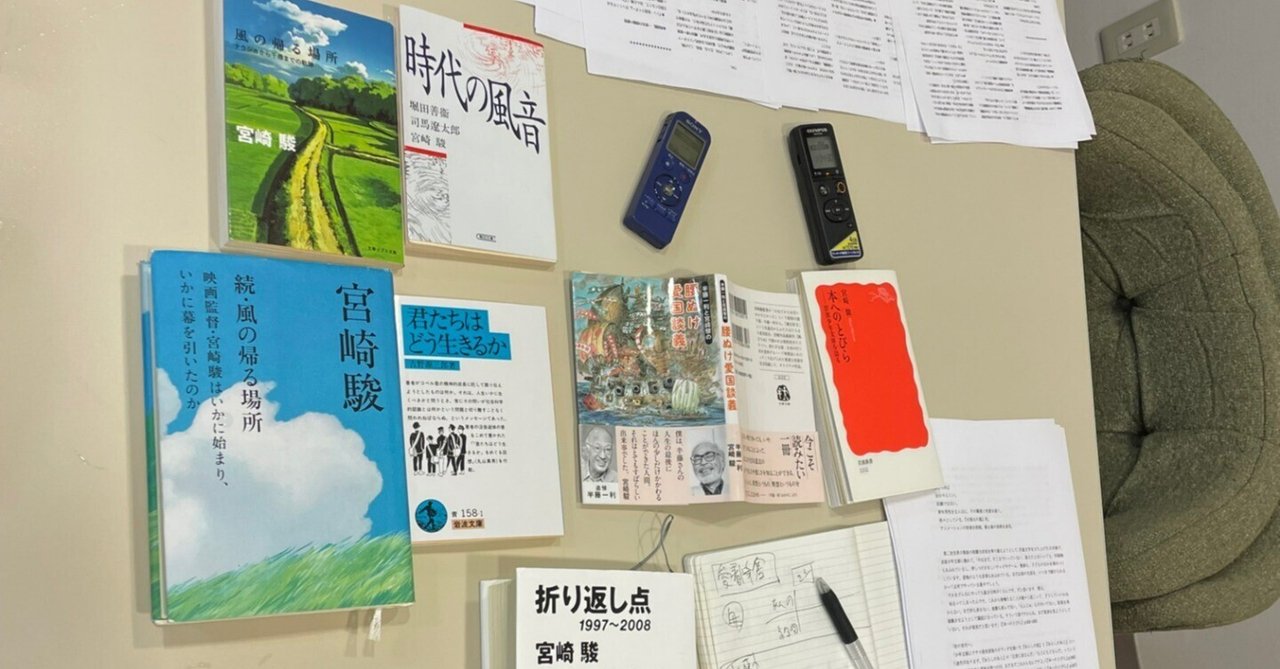

君たちはどう生きるか、感想書こうとすると説明的になってつまらないな...。人物の行動や発言の心理は説明はしていないんだけど、わかるようには描かれているとおもう。それを理解したとおりに説明するとつまらないから書かないでいいやってなるんだけど、だからって解釈は自由だってわけじゃない。

解釈は自由じゃないっていうのは https://note.com/kaien/n/n60f311211017 この記事を読んで、えーそう読むの?ってなったからなんだけど。

今回は父性も、たしかに滑稽なほどズレてはいるが、わりあいに肯定的に描写されているようだ

これとか、えーっ、どうみても父勝一は醜く描かれているでしょ?実際あの醜さというか俗物性こそ、宮崎駿が最後に描いておきたかったものだとおもうんだけど。父の俗物性が読めないから、夏子が眞人に怒りを感じていたという読みになるし、眞人が夏子を「おかあさん」と呼ぶことを「家族としてうけいれる」みたいな読みになってしまう。というか、このシーンを「家族としてうけいれる」として解釈してしまうから、父の俗物性が読みとれなくなったのだろうけど…。

夏子が受け入れられなかったのは眞人という甥であり連れ子である存在ではなくて、姉の夫でありながら妹である自分に性行為をしてくる勝一のことだし、勝一が代表している日本の家父長制で、そのなかでは女性が性行為の対象であり出産する存在である。そういう存在として扱われることに対する宛てのない憎しみが、たまたま眞人にぶつかっただけだ。 「家族」という物語なんて破綻している、もしくは、近代家父長制という制度が語るものこそ「家族」という物語なので、眞人が夏子を母と呼び、夏子がそれを受けいれることはふたりとも家父長制にたいする忍従を受けいれたということだ。それが、感動的な家族形成シーンであるかのように読まれるのは、自分は錯誤だとおもうけど、宮崎駿もそうとも読まれるように意図的に説明を減らしてるんだろうなとおもった。

眞人は弱者男性としてどう生きるか云々が根本的にダメなのは、眞人は社会階級が圧倒的に上の人間だからです。弱者もなにもブルジョア+貴族かなんかの息子なわけで、どこからどうみても社会的強者。

https://note.com/sakuhinsha/n/n430784e00b4c

書いてみると、ほんとにつまらない説明になるな...。

しかし、家族形成物語として理解したり、主人公の成長を読みとったり、宮崎駿をなんだとおもってるんだ。

しかし、あれだけ家族という物語の崩壊を問うていたエヴァが、四半世紀を過ぎてきわめて凡庸な家族イメージに落着した一方で、凡庸な家族イメージを描きつづけた宮崎駿が、その凡庸さが隠している不穏さやズレを増幅させて丁寧に描きだしたのは、なんだろうな。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。