このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

明治期の浮世絵をみはじめて、武者絵とか美人絵とかが近代国家の要求するジェンダー規範として機能してたんじゃないかな〜とか、調べはじめた当初は安易な考えもってたけど、どうもそんなことはぜんぜん言えなそうで、むしろ規範を形成するような権威性がまったくないのに人気はあったから厄介払いされたんじゃないかっていう印象がある

ナショナリズムを読みとることもふつうにできるんだけど、そういう単純な読みをすべき対象ではない

そう読んじゃうと、もっと国家が保護すべきだったのにそうはしなかった理由がわからなくなる

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

白井聡、資本主義を批判したければすればいいけど、生産とかどう考えてんのかまったくわからなかった

明治期の浮世絵が近代的な家族像を語ることはなくて、その画家たちが明治期に立ち上がった雑誌のイラストを描いたり日本画を描いたりすることになる。

北澤憲昭が高橋由一の風景画について、柄谷行人の「周囲の外的なものに無関心であるような「内的人間」inner man において、はじめて風景がみいだされる」をひきながら、西洋的な「固定された唯ひとつの視点から世界を見通す視線の形式」の成立を見出そうとしているけど、どうだろうな...。

北澤は、「視覚の制度の確立」をいいたいから、高橋由一の風景画によって遠近法的な観念の輸入が完成したということを主張したいわけだけど、柄谷の議論もふくめてだいぶ疑問がある。

北澤は、この「栗子山隧道図」(宮内庁、画像はこのリンクを参照)について

>この絵のしんとした雰囲気は、何かガラス越しに世界をのぞき込んでいるような感覚へといざなうが、思うに「風景」とは、つねにすでに前方にあって、見る者を疎外する景観、いうなれば博物館のガラス・ケースのなかの物品たちのような在り方を示すものであり

と述べるんだけど、同じ「栗子山隧道図」でもトンネルの中から見ている図もあるんだよね。

https://jpsearch.go.jp/item/cobas-48071

こっちは、空間に身体が包み込まれる状態を描いている。そうなると、北澤の主張する「見る者を疎外する景観」とは?という話になる。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

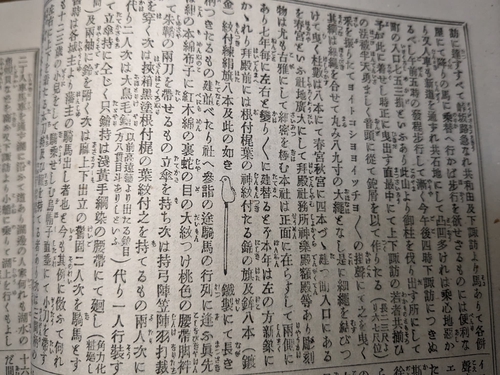

活字に紛れる鉄製にて長き柄つきたるもの