"多くの社会運動も「一層の困難に直面している」との声もある。ネットメディアに記事を出しつつ女性の権利向上に関わる30代の女性ライターは「表面化する前につぶされている」と指摘する。最大の要因は、当局による通信内容の監視だ。勉強会を開こうとすれば、一人一人に当局から「参加しないように」と事前に連絡がくるという" https://digital.asahi.com/articles/DA3S15802386.html?ptoken=01HG7FY7R4H95MP2GJJPS3BSXH

"多くの社会運動も「一層の困難に直面している」との声もある。ネットメディアに記事を出しつつ女性の権利向上に関わる30代の女性ライターは「表面化する前につぶされている」と指摘する。最大の要因は、当局による通信内容の監視だ。勉強会を開こうとすれば、一人一人に当局から「参加しないように」と事前に連絡がくるという" https://digital.asahi.com/articles/DA3S15802386.html?ptoken=01HG7FY7R4H95MP2GJJPS3BSXH

"今回の軍事衝突において特筆すべき点は、AIの存在が、「これは本物の写真、映像ではない」と正当性を認めないための手段になっている場合があることです。つまり、一方が「これはAIだ」と主張すれば、写真の真正性が打ち消されることがある、という懸念が出始めています" https://digital.asahi.com/articles/ASRCV6G4HRCPUHBI03N.html?ptoken=01HG85EG47NCRSE8BSVE1F7MPD

"5月に新型コロナの感染症法上の分類が5類となり、繁華街の人出が戻った。新宿区によると、区内のホストクラブは約300店舗で、コロナ下より60店以上増えた。さらに玄さんは、2022年に成人年齢が18歳へ引き下げられ、「ホストクラブのターゲットが低年齢化した」と指摘する" https://digital.asahi.com/articles/ASRCW5J2YRCPUTIL034.html?ptoken=01HG8835F53D3A212CBAYTCDR1

"勝手に分析すると、これは宮崎さん自身のラブストーリーのファンタジー化であり、夢の成就でもあります。「パンダコパンダ」「となりのトトロ」「紅の豚」などからなる宮崎作品の一つの型「もののけと女の子がたわむれる」の系譜でありながら、絵本版「もののけ姫」はついに一線を越え「もののけと女の子が結ばれる」話だからです。姫を抱き、背負って山々を飛んでゆく大山猫の幸せそうな顔!" https://digital.asahi.com/articles/ASRCR6GBTRCQUCVL015.html?ptoken=01HG8FS11WNHWQGXT5J2M66PWQ

"「海自最大の護衛艦」と称されるいずもだが、航空機の運用拠点としての機能のほか洋上給油装置も積むなど「多機能性」を重視した結果、自艦を守るための最低限の装備しか搭載していない。同じ全通飛行甲板を持つ「ひゅうが」型護衛艦が対空・対潜ミサイルの垂直発射装置(VLS)などを備えているのと比べると、いずも型護衛艦の戦闘能力は大きく劣る" https://digital.asahi.com/articles/ASRC62VX9R9WTOLB010.html?ptoken=01HG8GEMXZXY6FW7PYF5B158VR

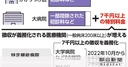

"厚生労働省の資料によると、大学病院などの特定機能病院は、紹介状なしの外来患者の割合がこの20年で77%から32%に低下。一方、新設の紹介受診重点医療機関は、紹介状なしの初診割合が5割前後の医療機関も一定数ある中、「7千円以上の特別料金」が義務化された。患者への影響は少なくなさそうだ" https://digital.asahi.com/articles/DA3S15803504.html?ptoken=01HG9JTY0ZD7HAK59A2QGFFY74

"平日は、仕事のあとに映画を観にいくこともある。木曜日は、老若男女問わず4ユーロ(約650円)で映画を観ることができるのだ。なかでもフィリップのお気に入りの地区はカルチェ・ラタン。ソルボンヌ大学があるエリアで、往年の名作だけを上映している映画館があるのだ。 「そうした映画館はパリに10〜15館ほどあるんだ。『ル・シャンポ』や『シネマテーク・フランセーズ』とかね。どれも規模としては小さいけど、とてもパリらしい。この街の遺産だと思うよ」" https://courrier.jp/columns/345473/

"1982年、国連海洋法条約は、領海を越えて200海里(370km)までの海洋資源に対する排他的権利を国家に認めた。この決定は「国家の形を変え」、日本が「海洋大国」となる一助となったと北海道大学の岩下明裕教授は語る。離島が日本に広大な漁業水域と海底資源をもたらしたのだ" https://courrier.jp/news/archives/345890/