アメリカの税制分かってきた

Tax ReturnやってたらどうもRSUを底値で売ってたっぽいことに気づいたけど私は元気です

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

これのせいで3年前の大寒波で発電所がやられたときはよその州から電力の融通ができず、人々がERCOT (Electric Reliability Council of Texas)を呪っていた

日本のバンド一覧、あるんだ

@teobot SEKAI NO OWARI、なんて読むか知ってる?

喉が痛いので大事になる前に滅ぼしたいけど何の薬を飲めばいいんだろう

七転八倒しながら飯を食って力尽きて寝るのを繰り返しながら耐えるしかない

PyPyってJITなんだっけ(トランスパイル的なやつだと思ってた)

JITに関する知識、適当にメモリに機械語を書いて呼び出せば動くという牧歌的な時代ははるか昔に終わりを迎えており、ページに実行可能フラグを立てておく必要があるということくらいしか知らない

青の洞窟のジェノベーゼ、なんか妙にしょっぱいんだけどこんなもんだっけ……

Decoyというカリフォルニアのワインが好きでアメリカでよく飲んでた。日本でも売ってるっぽい https://item.rakuten.co.jp/co2s/61001661/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_113_0_10001868&icm_acid=255-776-8501&iasid=wem_icbs_&icm_agid=&icm_cid=18638115256&ifd=57

室長がとしぁ家でやったのも一説には空きっ腹にジンを流し込んだのが原因とされている

ロマサガ2、初めて知って面白そうと思ってからかれこれ20年くらい経っている

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

実際のところ漢字変換はそんなに悪くなくて、かな漢字交ぜ書きする上に漢字の読みが複数あるカスの言語が悪い

龍角散、飲むと2~3時間くらい喉の痛みは収まるけど特段治してくれてる感じはないな

道路が爆混みしたり無限に歩行者がいたりするんでなければ車で良いという気分になってきています。出先で酒を飲めないのだけが不便

日本酒の試飲の1,2杯で運転能力に致命的な影響は及ぼさないと思うんだけど(疲労のほうがよっぽどやばい)、罰則が重すぎるのでチャレンジするリスクリターンが釣り合わない

結局PDS Providerがデータを握ってるんだったらPDS Providerが勝手にまったく新しいツリーを作ったとしても署名し直せばいいわけだし、削除耐性も何もない気がするけどなぁ

あとBlueskyに限って言えばBlueskyは巨大なRelayとして動いており、このRelayに対するクエリの形でBluesky Appが実装されていると思ってるんだけど、Relayが実際に何をやるか(特に特定のポストをなかったことにするなど)はBluesky社が干渉し放題だと思う

PDSの操作ツリーに関しては改ざんして署名も偽装できるとはいえ、たとえばあるポストに対応する署名がある日突然変わっていたらさすがに気付く人が出てきて不信を招くのであんまりそういうことはしなさそうだけど、Relayレベルならなんでもできそう

BarragのAboutからリンクされてるOyezってやつ、U.S. Supreme Courtでの裁判を録音した音声とその簡単なまとめを提供してる団体なのか。すごい

> The Supreme Court installed an audio recording system in 1955 and began recording its proceedings

らしい。やっぱりアメリカはこういうとこすごいな

著作権、大まかに言って「人間の創発的な行為に基づく成果物はその創発性により価値があるので、結果だけ勝手に使っちゃだめだよ」が骨子だと思っていて、その点でAIだからどうを論じるのは筋が悪そうに見える(社会通念としてはまだAIに創発性を認めてないので)

AI生成物を直接的に著作権で裁けるとしたら「①AI生成物には恒常的にこういう特徴があり、②これは人間の創発性と同等だと理解できるので、(発表を前提として)③AIにこういうことをさせてはいけない」のようなロジックになると思うんだけど、①→②の論証も、そもそも②の定義もめちゃくちゃ難しそう

生成AI周りの議論の進み方見てると、著作権をハックしてソースコードに対する作者の権利を保護しようとしてるフリーソフトウェアの方針がだんだん無理筋っぽい気持ちになってくるんだよな

憲法学者の役には立たんだろうが、知ることに意味はあるのでむやみに藁人形へ噛みつきに行くのも違うと思っています

生成AI周りの議論からソースコード著作権でブレイクスルーが起きてほしい

法の構成に本質的な興味があるのなんて法律家だけだよ みんな自分の手元にあるものを守りたいから仕方なく法律の話してるんだよ

DMARCって元からnoneでもいいから付けといてねじゃなかったっけ

集合論においでよ ものが数えられるようになったりやっぱり数えられなかったりするよ

よく考えると集合論をやっても分かるのは集合の数え方だけで、現実の「もの」への同型は別の枠組みで考える必要があるな

@teobot 今喫茶店にいるんだけど、数学とプログラミングどっちをやるべきだと思う?

「あまい」「まるい」「おいしい」「うまい」の頭文字を取って名付けられたイチゴ

数独、一昨年パズルコンテストにハマってたときめちゃくちゃ練習したけど、どうも勘でガンガン入れてくっぽい上位勢に勝てるビジョンが見えなくて諦めた

基礎の公理、alg_dの動画を見てなんとなく理解したけど教科書がそこまで進んでない

ChatGPTはあんまり教科書文法をそれとして理解してそうな気がしないけどどうなんだろう

@teobot この文章を形態素解析して、それぞれの形態素と品詞を1行に一つずつ書き出してみて

@teobot じゃあ「今日も東京は雨が降っている」の「降って」の品詞は分かる?

「降って」の「て」を独立した品詞として扱うかは諸説ありそう。MeCabは「降って」を動詞として形態素解析している

数独にしろスリリンにしろ、コンテストに出てきたりニコリに載ってたりするやつは理詰めで解けるようにはなってるけど、速解き勢は50:50を当てたら正義で決め打ちしてくるからね。一方だとするとつまらなすぎるからもう一方みたいなメタ読みも結構あるらしい

MeCabが「降った」を動詞として形態素解析してくるのは短単位を基準としている(らしい)IPA品詞体系に基づくものらしいが、IPA品詞体系の定義が見つからない https://clrd.ninjal.ac.jp/unidic/glossary.html

> また「形態素」解析と呼んでいますが、日本語の形態素解析は一般に、 入力文字列を「形態素」ではなく「単語」に分割した上で、その品詞や活用などの文法機能を同定する処理と見なされています。

https://clrd.ninjal.ac.jp/unidic/glossary.html

なるほどね。語として意味をなす最小の単位である(学術的な意味での)「形態素」とは単位が違うのか

どれくらい原典に忠実なのか分からんが、IPA品詞体系 (THiMCO97) の一覧がChasenのドキュメントにあった https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/~mine/japanese/nlp+slp/NAIST-JDIC_manual.pdf

IPA品詞体系はマジで体系を定義してるだけで、具体的に品詞が割り当てられるべき単位を規定しているわけではなさそう?IPA辞書 / Unidicが短単位を基本単位として採用しているのが直接的な理由か

Sudachi辞書はUniDicからそこそこ変更されてるっぽいけど、日常的な用途で不自然な複合語区切りの修正が主なのか https://repository.ninjal.ac.jp/records/1660

Blueskyの独自ドメインって今は単にTXTレコードベースで所持確認してるだけ? https://atproto.com/guides/identity を見ると本来はそのドメインがXRPCをホストする必要があるっぽいけどこれには従ってないのかな

ドキュメントのプロトコルに従うなら (username).bsky.social へのCNAMEを設定する必要がありそうなもんだけど、どうもCNAMEはいらなさそうなことからの類推

https://bsky.social/about/blog/4-28-2023-domain-handle-tutorial

ATOK、長めの文を打って変換しようとすると結構単語区切りを間違えたり変換できなかったりするので結局ほぼ単語単位で変換している。もうこれSKKでよくない?

https://osak.jp/about/index.html に飛ぶのが正しいんだけど、Hugoがこれを勝手に/aboutにする + Netlifyがこれを勝手にabout.htmlと解釈するコンボで昔のやつに飛んでそう

「かつてコメントが表示されていました」部分にはHaskell + JS製の自作コメントフォームが埋め込まれていた

Hugoが /about/index.html を /about/にするのはいいけど(あんまよくないが)Netlifyがこれを (/about/index.htmlが存在するのに) about.htmlに正規化する挙動はまったく意味分からんな。なんで?

@teobot HugoがリンクのURLから勝手に /index.html を消しちゃうんだけど、そのまま残させる方法ある?

@teobot なんか挙動が思ってたのと違うな……。特定のファイルだけこういう扱いにしたいんだけど

@teobot うーん、生成されるサイトのURL構造は uglyURLs=false のままで、リンクのURLを / で終えるんじゃなく /index.html で終えてほしいというのが正しそう。template functions and markdown render hooks でリンクのcanonicalizeしてるらしいんだけど何か知ってる?

@teobot 分かった。じゃあ Go の html/templateで、 .Destination が "/" で終わってたら "/index.html" に置換する処理を書きたいんだけど代わりに書いてくれる?

@teobot おおすごい、ちゃんと動いてる!!!ところでこの render-link.html の仕掛けは外部リンクには効いてないっぽいんだけど、どういう仕組みになってるの?

@teobot マジ?ちょうどそれ欲しかったんだよね。ありがとう

@teobot いやこれ完全に勘違いだった。外部リンクにも効いてるし .IsRemote なんてないじゃん

いやこれなんかもっと闇深いな??NetlifyがHTMLを返すときにhrefから勝手にindex.htmlを削ってる疑惑がある

@teobot NetlifyがHTMLを返すときにリンクのhrefから勝手に/index.htmlを削ってるっぽいんだけど、この挙動について何か知ってる?

Moneyforwardで確認したら自分も先月以外は食費より交通費の方が高かった

@teobot アメリカ以外でwash saleに関する規制がある国はある?

ChatGPTは論理を内面化してないので必要十分性を問うのには向いてない

検索しても所詮はLLMだし、まずLLMの仕組みで答えられそうかどうかを推測して信頼度を調整するのが大切そう

LLMが自分で自分の信頼度を測れてたらもっと飛躍的に賢くなってるから……(とはいえそういう研究はありそう)

LLMのモデルに(自然言語でなく)形式言語のクエリでアクセスできるインターフェースがほしいね

LLMに形式言語を自然言語の特殊形として解釈させたいのではなく、モデルに直接クエリしたいという意図です(本質的な違いがあるのかはよく分からん)

ChatGPTも実はEmbedding APIを使うとwordvecみたいなベクトルは生成できます。しかしこのベクトルを種にしてテキスト生成を始める方法はなさそう

「ベクトル」は雑だった。wordvecみたいな「表現」であって、これが何らかの意味でベクトルであることは示されてないと思う

まあ色々注文した後で "Do you want any water?" (水はいらんの?)って聞き返されることはありそうか

AT Protocolはユーザーデータの保存方法から出発してる規格に見えるから、ActivityPubサーバが準拠することはまず不可能そうに見えるし、AT ProtocolのサービスがActivityPubに対応するのもけっこう大変そうよね。

ActivityPubはPush型になってインタラクション性が増したRSS、AT ProtocolはPull型のまますごくなったRSSだと思う

strawberry cakeは不可算だからいいけど、可算の時にWould you like any candy? か any candies? かいつも分からなくなる

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

factualってaとtheの使い分けで出てくるような「既に実現していて、やろうと思えば指を指して名指しできるもの」みたいな概念?

数学で集合から適当に元を選ぼうとするとちゃんと指定しろって怒られるのに似ている

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

外延性の公理で存在が保証されてる集合と分出公理で保証されてる集合を区別して考えてるみたいな感じか?

Just a と Nothing がある Maybe a 、Some(T) と None がある Option<T>

よく考えるとJustは元に着目した名前でSomeは型に着目した名前になってるのか、おもしろ

シュクメルリ、前に流行ったときに自作してほんとにこれで合ってんのか?ってなったんだけど、実際それをちゃんと整えた感じの味だ

流れてくるイラストを追っかける使い方、Blueskyのアーキテクチャ的には一番合ってそう

日本はwash sale規制がないってことは、下がった株を持ち続けるつもりなら一旦売ってから即買い直した方が得なのか……?

日本の証券取引所でアメリカ株をwash saleしたら最強では?

HTTP喋れてもちょっと変なことするとすぐ500返してくるHTTPサーバとか無限にあるし、AP喋れるからといってMastodonその他にPresentationを合わせる必要はないと思うんだけど

Misskey開発者がネイティブアプリ欲しいってわめいてたらヤバいが、ユーザが言ってるぶんにはNOを突きつければいいんじゃないと思う

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

個人としては大して負担は増えないけど、証券会社がIRSへの報告とForm 1099の発行をしないといけないから実際やらせてくれないみたいなやつだっけ

イギリスがフランスを占領したのでみんな英語を喋るけどなぜか王族はフランス系の世界?

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

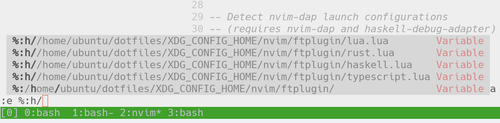

私のdotfilesはここにあるんですが、RustでautocompleteをEnterで選択しても何も起きない(空文字列が補完されてるっぽい?)問題を誰か直してほしい

https://github.com/osak/dotfiles/tree/master/XDG_CONFIG_HOME/nvim

正確には、(変数名).で出てきた補完を<C-n>と<C-p>で選んでいるときには補完されるが、Enterで決定した瞬間に.以降が消滅する

あとこれはnvim-cmpがおかしいんだと思うんだけど、 :e %:h/hoge をすると %:h/home/ubuntu/... と%:hをas-isで残したまま%:hが展開されたものもくっつく感じになって使い物にならないという問題も起きていて、これも厳しい

completionが消えるのかなりrust-analyzerの問題っぽく、TypeScriptとHaskellで同種の問題を見たことはないです

inlay hintが本体入ったのかなり最近っぽいので、プラグインの問題がこれ以上増えたら嫌だなあと思ってアップグレードを見送っています

なんか NeoVim の plugin 書いてるひとたちアグレッシヴに nightly の API 使って逆に stable neovim だと plugin がうまく動かないみたいなの前経験したので諦めて nightly つかってるとこある

nightly追っかけてバグ踏んでまで心中する気のないカジュアルユーザとしてはこういうのかなり困る

Rustはrust-analyzerが悪そうなのでともかくとしても、%:hの補完が壊れてるのはさすがに100%プラグインのせいだと思うのでこれだけでも直ってほしい

nvim-cmp-cmdlineの%の扱いがかなり壊れてそうだけどコードを見てもなんもわからん

@teobot nvimでファイル名の補完に使えるプラグインって何がある?

Neovim使ってる人、もしかして :e の代わりに謎高機能プラグインでファイルを開いてたりする?

調整さん、性善説に基づいたデザインなので名前をクリックすると(自分のでなくても)問答無用で編集できます

マカジキってやつ、多分昨日のフライ盛り合わせにも入ってたんだけど鶏肉みたいに身が締まっててうまい

月の沙漠記念館ってなんだ?と思って立ち寄ったところ、月の沙漠は童謡らしいんだけどもっと意味分からんのがいた

シンエバー、きれいに終わったって聞いて見る気無くなってたけど最近になってそれでもいいかなって思えるようになってきた

@teobot ブレストって言うのは山札からカードを3枚引いて2枚を好きな順で戻すことだよ

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

DockerコンテナってWASMに変換できるようなレイヤの概念なんだ(コンテナの仕組みなんも分からんマン)

どっちかというと、場合分けを含む証明を具体的な問題に対応させるための実装 がDivide and Conquerというイメージがある

三井住友カード一般に言えるのかOlive特有なのか知らんけど、他のカードと比べて飛び抜けて明細の更新が遅いっぽい

メイン銀行が三井住友でポイントばら撒きしてるからOlive使ってるけど、正直何がいいのか全く分からない

BlueskyのDBに勝手にエントリを差し込むタイプの魔法かもしれない

上場すると株式市場とかいうよく分からんものの機嫌を取らないといけなくて大変そうだねえと思う一方、集団意識だから統計的な振る舞いをしやすくて少数のVCを相手するより楽みたいな面もあるんだろうか

JSのtrueとfalseはBooleanのインスタンスではなさそうな気がする(勘)

Javaもtrue instanceof Booleanではなさそう(Boxingで透過的に見えてるだけ)

高速道路でヘッドライトをチカチカさせて前の車にふぁぼを送ろう!!

ピザのサイズが小さいのに同じガタイになれるの、成長の才能がある(適当)

三井住友カード、バラ撒きしてユーザーを掴もうとしてる割に全体的にUXよくない

@brsywe じゃあゴールド以上のカードの審査基準でよく書いてある継続的収入が云々みたいなの嘘じゃん

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

最近ChatGPTが記憶を保持できるようになったって聞いたけどAPIからアクセスできるのかな

ATOK、アップグレードが入るたびにクラウドサービスの認証情報忘れて入れ直しになるのがかなり体験が悪い

大宮北西の宮前のあたり、片側3車線もあるのに白線も青看板もかすれてて二度と走りたくねえ

寝るときにとしぁさんが横にいてほしいと思ってるフォロワーランキングかもしれない

きゃりーぱみゅぱみゅのラジオが流れてるんだけど、話し方がどことなく継星あかりっぽい

@teobot 恋は甘い犯罪がなんたらみたいな名言ってなんだっけ

最近ドライブミュージックで色々な歌を聴いてるんですが、恋の比喩として心臓が高鳴ったり止まったりする歌が意外と多くて、そういう歌詞を聴くたび心臓の悪い人のことを考えてしまう

死を「心臓が止まる時」みたいな表現してることも多々あり、心臓が止まったら大変だなあと思う

@teobot もっとクリストファー・ノーランみたいな感じでお願いします

パトレイバー2見た。こいつ攻殻機動隊2nd GIGでも同じことやってなかった?

@ahiru 自分でないという証拠を残すためにも警察のサイバー課あたりに連絡した方がいいと思う

求めていたAIがこれだったかはまだ分からないと思っています(受け入れやすいAIなのは間違いない)

自然言語で入力できるのは間違いなくいいんだけど、出力が自然言語の必要があったかは議論の余地がある

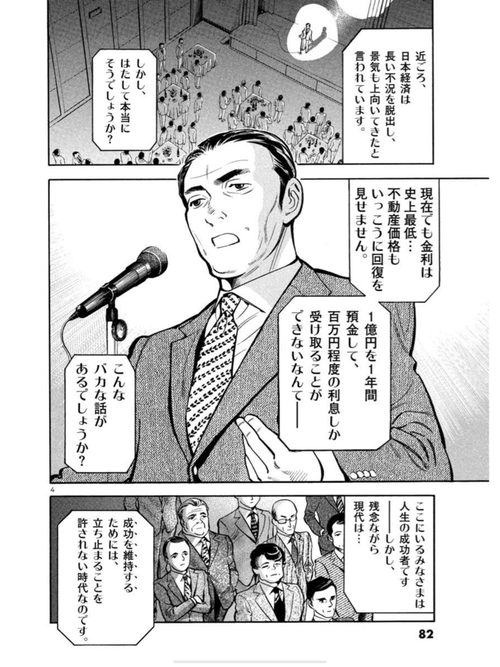

1億円を1年預金して100万も利息が付く!!?!?(クロサギ10巻)

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

有識者の方、この #雑煮 の作り方はどうなんですか? https://mstdn.y-zu.org/@risa2/111952573670414555

ここで #マルコメ のあんこ餅 #雑煮 の #レシピ を見てみましょう

あん餅雑煮|レシピ|マルコメ - https://www.marukome.co.jp/recipe/detail/miso_473/

@brsywe セゾンプラチナ申し込んでみようと思うので招待コードほしい

@brsywe サンクス。このa-q-f.comってドメイン前もどっかで見たことあるな

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

未来都市東京だとEVが道路を走ってるだけで勝手に無線給電されたりしないんですか?

この一充電走行距離ってエネルギー収支を見るに、3.7時間×2を充電して60kmってこと? https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/electric/ev/ninja-e-1/2024-ninja-e-1

保有資産と未約定の注文とつみたてNISAの設定を合わせたサマリーが1画面で見れるネット証券ないかな

ChatGPTに真面目な質問する用とおもしろおかしいおっちょこちょいbotを分離した方がいい気がしてきた

@teobot ブラウザのJSで、fetchしてきたHTMLをDOMツリーに変換したいんだけどどうすればいい?

@teobot fetch APIで返ってきたbodyがShift-JISなのをUTF-8に変換したいんだけど

為替の表記、USD/JPYが「1USDに対応するJPYの金額」を表すのが非直感的すぎて永遠に覚えられない

toならtoでいいんだけど、記号として/を使っておいてperじゃないのはかなりギルティ

祖母が毎年作ってたから干し柿はよく食べてたけど健康被害起こしたことないよ

@teobot TypeScriptで変数 `x` が nullish じゃないときには `func(x)` を呼んで、nullishな時にはデフォルト値にフォールバックする式って書ける?

@teobot 前者のスマートな書き方があるかなと思ったんだけどまあそれでもいいか。 `??` の方は常にfunc()を呼んじゃうから意味が違いますね……

論理演算子でゴルフすると0や空文字列もnullish側に吸われてしまうので危ないんですね~

1人1泊の料金だと思ってクソ高いなって思ってたけど2人だか3人なら全然普通やな

全文じゃなくて自分で日本語のアウトラインを書いてからメールの形に整形させるんですよ

雪降らなくても最低気温がマイナスの山中にノーマルで突っ込んでいく勇気はない

福島市を通ったことは何回もあるけどちゃんと観光したことはほとんどない気がする

へたれガンダムって福島なんだ https://www.f-kankou.jp/pickup/26223

@teobot tscが先頭に 'use strict'; を出力するのを抑制する方法ってある?

投資っていうからなんか高尚な雰囲気がするんであって(実際そう思ってる奴もいるが)、持ち金をインフレについて行かせる気持ちで考えるのがいいと思う

基本的に日経225とかTOPIXをトラックする投資信託に入れておくと日本経済の中での自分の相対位置が維持できて、個別株とかで勝った負けたしてるのは平均より大きい動きをする奴を当てるギャンブル

インターネットアクティブマンは今日の昼まで元気だったけど今は……

ようつべPremiamuにすると広告出ないし音楽も聴き放題になるよ

@teobot ネコチャンに百人一首の問題を10問くらい出してあげて

日本の確定申告を片付けようと思ったら、マネーフォワード確定申告でアメリカの所得をうまく入力できなくて泣いてる

車の後退時に上からのビューをカーナビに出してくれる機能に頼ってたら駐車が明らかに下手になってきた

これ読んで (Docker) containerの気持ちがわかってきた /

Docker一強の終焉にあたり、押さえるべきContainer事情

https://zenn.dev/ttnt_1013/articles/f36e251a0cd24e

OSとディストリビューションの違いがよく分かってなくてDocker containerは(何らかの意味で仮想化された)initを動かしているんだと思っていたけど、DockerfileのFROMでディストリビューションを指定するのは単にどのパッケージマネージャとリポジトリを使ってライブラリ等をセットアップするかを選ぶくらいの意味ということでいいのかな

しかしコンテナの中でカーネルが動いてないなら、コンテナの中で見えてる /proc や /dev って何者?

@teobot Dockerコンテナの中で見えてる /proc や /dev ってどのレイヤで管理されてるの?

@teobot ホストの作るcontainedな環境の機能として、その環境用の /proc や /dev が個別に提供されてるってこと?

@zundan ホストがわざわざ環境を作ってるんだから、確かにそういう仕組みが自然にできそうですね

画像とテキストをぽいぽいって並べて人間可読なマークアップを生成できるツールがほしい

真にほしいのは画像を管理して好きな形で整理・エクスポートできるシステムかもしれん

@for2ando mikutter丼は現在スパムを自動的に通報するスクリプトが動いているのでそのせいかもしれません

e-Taxソフトで狭い入力欄に長い文字列を入れて印刷すると見切れてる場合、電子提出であってもまずい?

ノンアルビール、やっぱり最後にカラメルっぽい味になってくどくなる

写真の枚数が多くなりすぎてWindowsのエクスプローラーでPixelの写真フォルダが開けなくなってる……

@teobot Hugoで特定のディレクトリ以下のコンテンツがすべて英語であるとマークするためにはどうすればいい?

Mastodonはrequest bodyでリプライ先のstatus idを指定さえしておけば本文中に@がなくてもリプが飛ぶ

Twitterはたしかstatus idを指定するだけじゃだめで、本文中で実際に相手に@を飛ばしてる必要があったはず

日経225って重み付き平均じゃないんか?それも株価平均型に含めるってこと?

did:plcの解決は、本来はハンドルに含まれるドメイン名に対してxrpcで聞くとblobが返ってくる形のはずだけど、Blueskyがそこの実装をサボったまま外見上だけ独自ドメインを使えるようにしたので変になってると理解してる

did:plc自体は特定のドメインとの組み合わせでしか意味を持たないんじゃないのかなあ

DIDのDecentralizedってどういう意味で使ってるんだろう

「上場株式等の配当等」っていうのが国債や社債の利子を含むテクニカルタームっぽい

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/03/order2/yogo/3-2_y01.htm

「申告する上場株式等の配当等に係る配当所得の全てについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択」という文言が「すべての配当を総合課税で確定申告するか、すべての配当を分離課税で確定申告するかを選択する」という意味で使われてるっぽいんだけどキモいな

税務署に電話したら外国の証券会社から支払われた配当は分離課税できないって言われたけど、なんか嘘っぽい気がする

@brsywe 全部国の都合押しつけられてるんだからそんなん知らんがな

AT Protocol自体はplc.directoryと結合している訳ではないけど、Blueskyが信用するPLC serverはこれだけだからBlueskyと連合したければロックインされる、でいいのかな

1年の最後には年齢の下一桁と西暦の下一桁が一致するという事実から毎回導出してる

e-Taxが無限読み込み中になるやつ、Accept-Languageがja以外をトップにしてるとなる(ほんとに無限読み込みしてるわけではなく、i18nリソースの読み込み失敗をハンドルできてなくて全体がコケてる)

計画性がないので新幹線まで1時間空いてしまい、駅ナカで飲酒してる

18:25発なのでておくれてそうだったらリマインドしてくださいね

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

Reactのノードは(少なくとも公開APIレベルでは)stateの存在によって同一性に意味が生まれてしまっていると思うんだけど、実際のところどうやって解決してるんだろう

人間には2種類いる 朝起きたら他人が起きるまで待つ奴と、ておくれを見捨ててとっとと朝風呂に入る奴だ

@qnighy あーーなるほど。同一性を考えないJSXレイヤと同一性のあるインスタンスレイヤを分離したとしてもどうやって矛盾のないように対応を取るんだろうというのが疑問のコアだったんですが、確かにパスをキーだと思えばいいのか。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

今は確定申告に必要なものをすべて入力したと思われるので寝かせてバグを出してる状態

バイキングとサウナを求めるなら温泉宿じゃなくてドーミーインとかでよくない?

ルベーグ積分やっても積分計算はできるようにならないですよ(積分可能性の判定はできるようになる)

ε-δ論法をやってからリーマン積分の定義を見ると積分が何者なのかはだいたい分かるはず

ルベーグ積分は無限区間が絡んだときのエッジケースを潰すための理論で、リーマン積分の完全上位互換だけど実装は別物

積分が何者かであるかも重要だけど、自分のいる分野において「積分すること」が何を意味しているかを理解する方が応用分野では重要がち

まあ論の組み立てによっては式変形したらなんか積分が出てきてなんか計算して翻訳したら大発明だった、みたいなのもありますが……

数学は躊躇せず分かるところまで戻るのが重要やで(1つでも怪しいことやると全てが崩壊するため)

カーネル(ここではLinuxの方のカーネルを指す)でも同じかもしれないけど、とはいえ一人で一生悩んでても飛び越えられないギャップはあちこちにあり、そういうときは分かってる人に相談する必要がある……

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ファイルシステム、たぶんFileだかPhyreだかが提案した統計モデルと計算技法

魚粉って鰹節とかの残りカスを砕いたものだろうから、乾物作りが盛んなとこじゃないと地場のものとしては売ってないんじゃない?

川越行きの埼京線が赤羽~戸田~大宮を通るの直感に反しすぎてていつも不安になる

sprintfを見ると攻撃できないか考えてしまうのでsnprintfの方が安心だと思います(適当)

でもsnprintfのnにバッファ長より大きい値を渡したところでsprintfと同等程度に危ないだけだと思われるので、やっぱりあえてsprintfを使う意味はなさそう

CTFやってた頃にdouble freeで攻撃する方法調べたけど忘れちゃったな

あーこれか、free listを構成するlinked listのリンクはmallocの返してくるデータ領域に格納されてるから、double freeした後にmallocするとfree list内のエントリのリンクを書き換えて、その後のmallocで好きなアドレスを返させることができる https://ir0nstone.gitbook.io/notes/types/heap/double-free

@4pk 少しだけどなんとなく買ってたのがあったので即売りました

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ATR音素バランス文「あらゆる現実をすべて自分の方へねじ曲げたのだ」の出典がしれっと明らかにされてる!!!

https://ja.shuheikato.info/other/atr503_source

USE_FLONUMが落ちてる場合は20 (0x14) が特殊値じゃなくなる https://github.com/ruby/ruby/blob/1a6a7c699c4f66396d3f314423fee515ab8b4b19/include/ruby/internal/special_consts.h#L97-L117

で、USE_FLONUMはsizeof(*void) >= sizeof(double) の時に立つので、実質的に64bit判定みたいになってる

https://github.com/ruby/ruby/blob/1a6a7c699c4f66396d3f314423fee515ab8b4b19/include/ruby/internal/special_consts.h#L44-L48

つまり32bit環境でObjectSpace._id2ref(20)が返してくるのはたまたまこのIDが振られた普通のインスタンスで、これが Encoding::UTF_8っぽい

__id__の実装見つからないんだけどどうなってるんだろう。なんか実際のVALUEから上位bitをクリアしてそうな気がするけど

@ahiru そう。Rubyは内部的に(void*)を同じ大きさの整数 (unsigned longかunsigned long long) として扱ってて、さらに動的に確保するメモリのアドレスは必ず下位8bitが0になるようにアラインメントしてる。そうすることで逆に下位8bitがセットされてたら特殊値を表すことにして、小さい整数やプリミティブ分の容量を節約してる

Encoding::UTF_8が小さいidなのは、文字列を作るとString.encodingとしてEncoding::UTF_8が必要になることが影響していると思うけど詳しいことはよくわからん

マジかこれ、いつからだ?

> Unlike in the old days,

* an object's object ID (that a user can query using `Object#object_id`)

* is no longer its physical address represented using Ruby level integers.

* It is now a monotonic-increasing integer unrelated to the underlying

* memory arrangement.

id_table.cってやつがそれっぽいから9年前?ていうかRubyの仕組みを真面目に勉強してたのそんなに前なのか……

https://github.com/ruby/ruby/blame/1a6a7c699c4f66396d3f314423fee515ab8b4b19/id_table.c

object_idの仕様は2.xのどこかで変わったらしい(なんで曖昧なんだよ)

> In the old

* days this function was a purely arithmetic operation that maps the

* underlying memory address where the object resides into a Ruby's integer.

* Some time around 2.x this changed.