🤔

ガレーノス『自著について』第1章(キューン版14頁)に,ガレーノスがエラシストラトスの著作への反論を述べた際,ある友人がそれを記録したいので「記号を用いて速記する訓練を受けた人」(土屋訳)を送る云々という箇所がある.

速記法やそれに携わる人への言及の一例.

#Galenus

マーニーリウス『アストロノミカ』4巻にも,略記号を駆使して速記することを生業とする人々の存在が証言されている.

hinc et scriptor erit velox, cui littera verbum est

quique notis linguam superet cursimque loquentis

excipiat longas nova per compendia voces. (Man. 4.197-199)

ここ(=処女宮)からはまた速記者も生まれるだろう.この人には文字が語となり,

弁舌を記号で凌ぎ, 流れるように話す言葉を

真新しい略号によって書き留めることができるのだ.

ところでこの箇所を扱った論文にRubensohn, M.(1892), `Ein römischer Dichter über Stenographie (Manil. 4,197ff.)' Allgemeine Deutsche Stenotachygraphenzeitung 5, 169f.があるのですが雑誌名が『一般ドイツ速記者新聞』というような意味なので「そんな新聞があったの…」と思った.

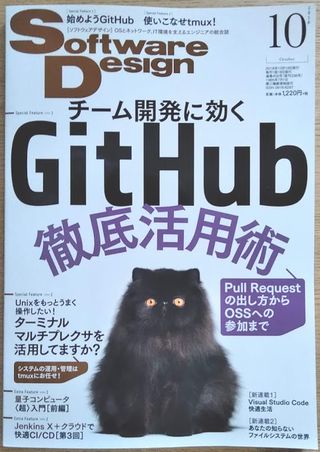

SoftwareDesign最新号のGitHubの特集、OSSプロジェクトへの参加の仕方やPRの方法、Issueの書き方まで、手取り足取り解説されてて、初心者にとても有用そう。

tmuxの記事も、今まで読んだどの記事よりもわかりやすいと思う。

久しぶりに少しオランダ語の文章を読むので講談社のオランダ語辞典を出してきた.

序に日本における蘭日辞典編纂の略史があって読んでたら時間が経ってしまった.

長崎の通詞団の間で世襲的に伝えられてきたオランダ語の知識が,貿易の用途だけでなく医学をはじめとした洋学の摂取の契機となり18世紀後半から19世紀前半にかけてオランダ語の需要が高まる黄金期をなしたこと,大槻玄沢やヘンドリック・ドゥーフによってハルマの蘭仏辞典をもとに辞書(前者は『江戸ハルマ』後者は『ドゥーフ・ハルマ』)が編まれたこと,その後は主として鎖国時代の対外関係やインドネシア関連の研究に携わる人々が専門的にこの言語を学んできたことなどが書いてある.