このご時世に非POSIXシェル(たとえばcsh, tcsh)を使う理由ってなんかあるのかな。過去に作ったシェルスクリプトがそれを使っていた、くらいしか思いつかないんだけど。

OpenBSD(uaa@), Ham(JG1UAA), Ingress(Lv14, RES), Japanese(Sagamihara-city, Kanagawa)

Another side: https://social.tchncs.de/@uaa

npub1rarr265r9f9j6ewp960hcm7cvz9zskc7l2ykwul57e7xa60r8css7uf890

Messages from this Mastodon account can read via mostr.pub with npub1j3un8843rpuk4rvwnd7plaknf2lce58yl6qmpkqrwt3tr5k60vfqxmlq0w

このご時世に非POSIXシェル(たとえばcsh, tcsh)を使う理由ってなんかあるのかな。過去に作ったシェルスクリプトがそれを使っていた、くらいしか思いつかないんだけど。

シェルの歴史 総まとめ(種類と系統図)と POSIX の役割 〜 シェルスクリプトの現在・過去・未来【POSIX改訂間近】 (2022/11/03) https://qiita.com/ko1nksm/items/e7f43428352c0b4c78f9

「シェルは大別すると「POSIX シェル」と「POSIX シェル以外」に分けられます。」そうなのか

simplebus0→sdhc0→sdmmc0→sd0なので、sdhc0がsdmmc0(バス)を提供しているけどその上のsd0を見つけてるかどうか…辺りですかねえ。

sdhc_host_found()は通っていて、sdmmc0は見えていて、でもsd0は見えてない。どう追ったもんかな。

ん-む、cd-gpiosの定義が無い場合、sdhc_fdt.c内のsdhc_fdt_card_detect()を使わずにsdmmc/sdhc.c内のsdhc_card_detectを使うのでなにかしらのカード検出機構は動くはずなのか。SDHC_DEBUGを有効にしたところで、あんまり情報得られそうにないぬ…

なんか時々空にうにょーんとしたものが見えるような見えないような。

u-bootのarch/arm/dtsとか余裕で1024ファイル超えてますよね…(なのでGitHubでもすべてを見ることができないので困る)

あー、djgpp上ですかそうですか…(Android対応版とか書いてあるのも見えたけど見なかったことにしよう)

fdじゃなくfdcloneってDOS版があるのか(困惑中

CUIだとなんかファイル操作で楽できるとかそういう進化ってあるのかなあ。とはいえ、「色々組み合わせればどーとでもなる」以上議論する必要も無い気がする。

うっかりAlt-H押すたびになんか録画しようとすんのやめてくれませんかね、Intel Arcのユーティリティー殿。

ファイラーってそういえばあんまし使ってないな。98の頃はfdだのmielだのは使ってたけど、Windowsはエクスプローラとして、PC-UNIXはコマンドラインであんまし困ってないような…?

fdcloneにsixelでグラフィック表示が入ってると良いんだろうか…

ちょいとMRIで検査を受けてたんだけど、なんか今回の機種ってあんましミニマルテクノ感が無かった気がする。だんだん眠くなって寝てたし。

Canonの機械だってことは分かったけど細かい型番をチェックしてない…Vantage Centurian/Galan/Orian/Fortian/Gracian/Elanのどれかなんだろうか。 https://2ndlabo.com/article/566/

(でもどういう由来のネーミングなんだろう)

東芝のMRIってキャノンへ移ったのか https://www.global.toshiba/jp/info/corporate/medical.html

(MRIに限らず医療系全部みたいだけど)

RISC-Vの仮想空間のサイズはSV32, SV39, SV48だけどOpenBSDはSV48で必要な追加のステップを回避したいのでSV39にしてるって書いてある。FreeBSDはSV39/SV48両対応…なのかな。

https://lists.freebsd.org/archives/dev-commits-src-main/2022-March/004288.html

logbook of NetBSD/aarch64 (ryo, AsiaBASCon2018) https://netbsd.planetunix.net/gallery/presentations/ryo/2018_AsiaBSDCon/abc2018_aarch64.pdf ここにはKSEG=direct mapと書いてあるだけだなあ。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

/usr/src/sys/arch/riscv64/include/vmparam.h

* 0xffffffd000000000 - 0xffffffefffffffff 128GB direct map

ダイレクトマップって…何がマップされてるんだろう。物理空間まるごとだとラクなんだけど(単にGPIOレジスタ触りたいだけなので)。

こういう時に立ち上がって作り始めちゃう(スキルを持っている)人達って羨ましい…

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

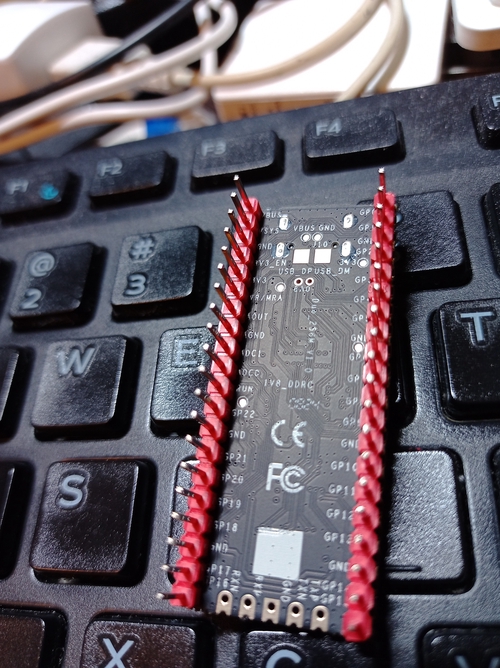

シルク印刷のVR/MRAがARM/RISC-V切り替えピン。何故右から読むとARM/RVになるような表記なんだ…?

pad C15, ((GPIO_RTX)/XGPIOB[23]/PWM[1]/CAM_MCLK0)_________[PD]|[FS]___GPIO_RTX___EPHY_RTX のピンか。こいつがpull-upならRISC-V, pull-downならCortex-A53が動く。 https://github.com/milkv-duo/duo-files/blob/main/duo-s/hardware/duo_s_SCH_v1.1.pdf

Duo(256M)だとpin 35に繋がってるから、ここを操作すれば良いんだろうけど…起動シーケンスはどうなってんのさとか、I/Oボードに乗っけちゃってるのでそもそもいじりようないじゃんよとか、そういう問題があるよな。 https://github.com/milkv-duo/duo-files/blob/main/duo-256M/hardware/duo-256m-v1.0-schematic.pdf

Milk-V Duo S RISC-V and ARM switching https://spotpear.com/wiki/Milk-V-Duo-S-RISC-V-ARM-switching.html

そんなスイッチ付いてるの、あれ?

(最初からDuo S買っとけばって思ったけど、Duo 64MB買った時点でそんなの出てたっけ…?)

まあ、OpenBSD的にはこういうショボい(と書くと失礼ではあるんだけど)ボードよりはもっとリッチな環境でやろうぜ!という空気があるような気もするので、(dmesgは送るところに送ってるんだけど)反応薄ければ切っちゃうことも考えてる。

でもMilk-V Duoって512MモデルのDuo Sも控えてるんだよな。

https://milkv.io/duo

USB A hostの口が付いてるとはいえ、USB2.0 DRDなコントローラに生やしてるのでSG2002→SG2000に変わったからといって大きく変わることはないみたい。

EFI bootのスクリプトを仕込む、ってのもやっておかないといけないか…毎回毎回fatload, bootefiするのもだるいし。

そういえばなんか最近issue立てたなーと思ったけど、umbrelOSのISOの話か。

IchigoJam-firmのPRが未解決で、OpenDHTのpython bindingsのPRも放置されてる。

最近の未解決な案件はそれくらいか。

こっちもissue立てて聞いちゃおう。返事が来ることを期待はしないけど。

https://github.com/milkv-duo/duo-buildroot-sdk/issues/92

https://github.com/milkv-duo/duo-buildroot-sdk/blob/develop/build/boards/default/dts/cv180x/cv180x_base.dtsi#L512

https://github.com/milkv-duo/duo-buildroot-sdk/blob/develop/build/boards/default/dts/cv181x/cv181x_base.dtsi#L521

gpioのbindingsに従った記法だけど、名称がcvi-cd-gpiosになってるってのがなあ。単にcd-gpiosだけ(その前に何が付いてても気にしない)文字列を比較してるとか、そういう作りなんだろうかLinux。

SG2002でsdhc(4)が動くかどうか、とりあえずmicroSD検出用のGPIOだけとりあえず読めればまずは十分って話なだけな気がするんだけど…レジスタを直接叩いて確認する方法で誤魔化すのが手っ取り早いかな?

microSDで起動している以上はクロックとリセット周りは設定済って話になるから(設定しようとしてコードが無いので失敗したとしても)問題ないだろうし。

あーでも、"cvi-cd-gpios = <0x07 0x0d 0x01>;"のエントリはマズいかな。標準的にはcd-gpiosだし。名称変えてるってことは非標準の何かを仕込んでる可能性あるのかも。

思い出した、Allwinner A10だったらLinuxカーネルのinclude/dt-bindings/clock/sun4i-a10-ccu.hとか、そーゆうのに合わせないとダメってやつだ。雑にgrepすると、

./dt-bindings/clock/cv1835-clock.h

./dt-bindings/clock/cv181x-clock.h

./dt-bindings/clock/cv180x-clock.h

./dt-bindings/clock/cv182x-clock.h

./dt-bindings/reset/cv182x-resets.h

./dt-bindings/reset/cv180x-resets.h

./dt-bindings/reset/cv1835-resets.h

./dt-bindings/reset/cv181x-resets.h

全部じゃないけどこの辺を当たる必要があるってことだね。

確かphandleだかなんだかと対応するモジュールの一覧書いてごにょるってやつを用意するんだっけこれ…とっても面倒なの…

やーめた、ってぶん投げちゃおうかなあ。

リセットはrkclock.c, sxiccmu.cか。リセット信号の制御とクロック(周波数・on/off)の設定は一つにまとめてと。

公式なportsには突っ込めないけど、あればなんか役に立つんじゃね?的なportsの投げ込み場ってどこにあるんだろう。公式的にビミョーなportsのって、生活してると時々なんか生えてたりしますよね。

ますますOpenBSD上で(一時的な使用のための)alsaを動かそうって話が「あんな面倒な界隈に関わるのはごめんなのでsndioでガンガレ♪」になるじゃないですかやだー

OpenBSDはsndioあるし、ってことで全てがこの上に載るとして…Linuxは結局どう落ち着くんだろう。ALSAとPulseAudioがALSAとPipeWireに変わるだけなんだろうか。

そういえば、同じくらいのスペースにそれぞれ6枚入りと8枚入りの食パンがあったとして、8枚入りの方が売り切れているケースが多い(よく売れている)気がするんだけど…地域によるのかなあ。それとも実際に8枚入りの方が需要が多い?

超熟は特に安くはなかったですね…回収やってます、って貼り紙があったのを見たくらい。若干売れ行きは落ちてた感じがするけど、気のせいかも。

pinmux 86-143

gpio 570-575

clock 44-77

reset 39-43

まずはこの辺を押さえる必要があるけど…印刷するにはちょい量が多いかなあ。お仕事なら遠慮なく印刷するんだけど。

GPIOの項目、5ページしかない…(USB DRDの手前にあるんだけどすっ飛ばしてた)

ま、まあレジスタ一覧を見ないとね。パッケージ違いってのもあるし。

GPIOを攻略するとなると、まずはpinmuxからだよなあ…pinout一覧とか見ないといかんのか。

人間が嫌いって、主食が嫌いってレベルに近いくらい人生にとって良くない状況じゃないですか…!

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

顔写真のモザイク(とか墨塗り)って、人の顔をおもちゃにしているという感覚は無いんだろうかって自分は思うんだよな。そういうことするくらいなら最初っから顔を写さないような構図を工夫しろよって思うんだけど。

顔写真をおもちゃにされる方が人徳があるのかされない方が人徳があるのかという未解決問題

https://lab.kiki-verb.com/mojibakeratta/ もじばけらったに食わせても解読できなかった…何が起こったんだ「ᶓ䚷ኴ㑻」(ヨコハマ タロウ)

ᶓ (U+1D93)

(U+1F7E)

䚷(U+46B7)

ኴ(U+12B4)

㑻(U+347B)

これUTF-8化してなんかごにょったりすると本来の文字列が出てくんのかな

"ethernet" at mainbus0 not configured

sdhc0 at mainbus0

sdhc0: SDHC 4.20, 200 MHz base clock

sdmmc0 at sdhc0: 4-bit, sd high-speed, mmc high-speed, ddr52, dma

"i2s_mclk" at mainbus0 not configured

…見えてる?(手足となる部分…カード検出とかで使うGPIO、ってsdhcなら標準機能で対応できたはずだが、あとクロック周りを付け足せば動くのか?)

あーそうでしたねーソース書き換えるだけじゃなくarch/riscv64/conf/GENERICも直さないといかんのですよねー

compatible = "cvitek,ethernet";

→cvitek,cv180x-ethernetに名前変えたら?ってissue立てちゃおうかしら

極端に血糖値が高い/低い状態が一瞬でも起こるのって…ロクなことにならん気がするんだけど。

compatible = "cvitek,ethernet";

これってさあ…cvitekが他の石出して違うEthernet IPコア突っ込んだ場合に問題が起こらないかものすっっっっっごく不安なんだけど。

他にも

compatible = "cvitek,sys";

compatible = "cvitek,base";

compatible = "cvitek,vi";

とか。

Milk-V Duoの類の、共通した*.dtsってこの辺(build/boards/default/dts)に入ってるのか https://github.com/milkv-duo/duo-buildroot-sdk/tree/Duo-V1.1.0/build/boards/default/dts あとは各ボードに応じたちょこちょことした設定が各ボードのディレクトリの中に居る。

Daisukeだな(そういえばこの前FMyokohamaでかかってたような気がする…何故Daisukeを…)

の投稿

akkiesoft@h.kokuda.org

の投稿

akkiesoft@h.kokuda.orgこのアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

Modern C、3rd editionまで出てるんか。 C23対応(!)。

Modern C, Third Edition Covers the C23 standard (2023/Dec) https://www.manning.com/books/modern-c-third-edition

お金が無いので手を出せないんだけど、"21st Century C: C Tips from the New School"(Ben Klemens)とか"Modern C"(Jens Gustedt)は読みたいと思ってる。

OpenBSDだとC99*っぽい*ねーという話になってる。

まあC11じゃなくてもC99辺りで十分なのかも。

Which C standard is used in OpenBSD OS sources? Is it c99 or something else? (2019/06/27) https://www.reddit.com/r/openbsd/comments/c5u6pc/which_c_standard_is_used_in_openbsd_os_sources_is/

LinuxはC89だったけど今後はC11化するのか。

…え、C99じゃなくC89?

トーバルズ氏、Linuxカーネルを「C89」から「C11」コードに移行する準備 (2022/03/04) https://japan.zdnet.com/article/35184296/

古いC言語(C89/C90)での変数宣言 (2017/09/19) https://qiita.com/yoyomion/items/892a375601bfaa065671

連載:C言語の最新事情を知る(1)C99の仕様 (2014/01/30) https://www.buildinsider.net/language/clang/01

まあC89/C90の時代ではないと思う… //コメント使えないし(そこかよ!)。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

(brid.gyのフォロー外したので)この辺から後はBluesky側にメッセージが飛んでいかないと思うんだけど、どうかなー?

必要があれば @bsky.brid.gy を再フォローすれば良いんだっけ?一旦外します。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ふーむ、今日はBluesky→Mastodonの方が速いな(Mastodon→Bluesky側はなかなか行かないようだ)

「あなたがたもわかっているのでしょう。自分たちの作品が観衆の支持を得られなかった理由……緑は見たことがある、巨大な花火も見たことがある。両者を高いレベルで実現したのは凄まじいけれど、新しくはない。わくわくするものがない。観衆はそう感じた。あなたがたも観衆の一人だったのだから、それがわかっているはずです」

(ユーフォリ・テクニカ 王立技術院物語/定金伸治 (2006))

あのCMに対する批判って、これに近いような。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

OpenBSDマシンが起動しねえ!と思って焦っていたんだけどMilk-Vのディスクイメージを書き込んだmicroSD(の入ったSDカードアダプタ)を付けっぱなしにしてたのが原因だった。

ていうかBOOTRISCV64.EFI見に行くんですか…x86_64機でも。

CV1800BのEthernetって、dwge(4)っぽい感じに見える。完全に同じって訳ではなさそうだけど…互換性は高いんじゃないかなあ。

あーそうか、Bluesky連携してるってことはここでボヤくとあっちにも飛んでくのか。ぅゎそれはちょっとマズいかも…?

そういえば公開中のIchigoJam BASICのソースにあれやこれやPR投げているけど、最初の一つくらいを覗いて後は放置ですね…

PR対応の速さって、(これは個人の考えです)公開したソースを今後どうしていきたいかっていう指標として見ていて、PR投げてもずっと放置してるならそれは「単にGitHubを使用して『公開』したという実績を示しているだけ」と解釈します。逆にすぐに対応するなら、コードいじってくれる人と一緒になんかやってこうっていう意志ありって。

なんかやるってんなら、やっぱ後者となんかしたいよね。

http://www.picosoft.co.jp/ORANGE-console-Shield/index.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/orangepicoshop/pico-k-060.html

ORANGE-BASIC IIのソースコード、Arduino UNO R4 BASICマシン化キットに付属してる(売り物)ということだったか。

IchigoJamとは逆の戦略だな…キットを買ってくれた「お客さん」に対して最大限の対応をするという意味では理にかなってるし、お客さんじゃない人からあれやこれや言われることに対応するコストがかからないで済む。

そういえばこのキット、Arduino UNO R4は自分で買ってねなんだろうか、それとも付属してたりすることは…ないと思うんだけど…

やっぱSPI FlashROM+XIP cacheのあの構造を把握しとかないとダメってことなんですね…おぼえとこ

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

fonts/vlgothic、VLgothic-20230918に追従させたけどok待ちね

vlgothic、リリースの日付だけ変えれば良いじゃん楽勝ーと思ってたらOSDN→githubへ書き換えないといけないので全然楽勝じゃない(泣きながら

看護師だって「源氏名」で働きたい!本名、職場、顔丸出しの仕事に疑問を抱く。『ナースが物申す』【第39回】 (2020.12.1) https://kango-oshigoto.jp/media/article/3228/

薬局の薬剤師/登録販売者/一般従事者は姓のみ/氏名以外の呼称の使用は認められているので、看護師も実現済/将来的には実現されるんじゃないかと思うんだけど…どうなんだろう?

「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」の一部改正について (2022.06.27) https://www.mhlw.go.jp/content/000958434.pdf

brid.gyだとリンクをちゃんと反映してくれないんだな。BSD入門の心得、 https://monobook.org/wiki/BSD%E5%85%A5%E9%96%80%E3%81%AE%E5%BF%83%E5%BE%97 にあるんだけど。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

○天のフォント、ports化は他の誰かにお任せしちゃっても良いよね…個人的にあそこにはどうしても与したくない。 https://www.axismag.jp/posts/2024/05/586303.html

Wiiで出ていたelebitsとか結構好きだったんだけど(昨日久々に取り出して遊んでた)、Wiiのコントローラに強く依存するゲームとか移植しようが無いよな…FRAGILEとかも、そう(これは別に移植しなくても良いけどなー)。

バテンカイトスI, IIのリメイク、Steam版が出るって噂あったけどいつまで待てば良いんだろう。Switchはあるけど、ゲーム機のゲームってプラットフォームの終焉と共にゴミになるからなるべくPCで遊びたいんだよね。

任天堂のゲームはマルチプラットフォームになることはないという点が大きいよなぁとは。

うーむ、Wiiが壊れた場合に備えてWii U欲しいなーと思ってたけど、ちょっとこれ見ちゃうと…

「Wii Uメニューに戻る」の時間比較映像 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=vZWIlWmqFDo

これ見るたびこれでリリースしたのすごいなという気持ちになる (後でも十分遅いだろという気はするが)

@uaa 思い出した、Orange-pico BASICのソースが出ているらしいと聞いたのでその確認だ

駄目だ何かをしようとしていたんだけど何をしようとしていたか思い出せない…

お、割と今日は早めにBlueskyから書き込みが飛んできてる

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

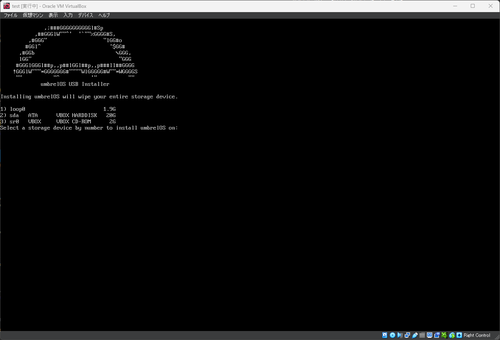

今更気づいたけど、umbrelOSのISO化、実はEFI boot対応なPCエミュレータなら不要ですよね。

USBメモリイメージを起動用の仮想HDDとしてマウントして、もう一台の仮想HDDにインストールすれば良いだけなので…結局あの実験って、ここまで阿呆なことができますよ、バカな奴が世の中に居るでしょ?を示す以上の意味はなかったという。

…何故今それに気付いちゃうかなあ。もっと早くに気付こうよ自分。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

CV1801Bのデータシート眺めてたけど、SD周りはsdhc(4)のfdt版でイケそうな気がする。クロック制御も入れないといけないからSDだけ載せてもって話にはなるだろうけど。

noto-cjk、ok出たのでcommitしてます。そのうち反映されるかも。

umbrelOSの件、立てといたissueに自分がISOイメージ化した際の手法を追記しておしまい。この後に続くか続かないかは向こう次第ってことで。

https://github.com/getumbrel/umbrel/issues/1818

幼少期に叩き込むのは待ち行列理論じゃないのか…「サービスの提供量には限界があり、それを超えて殺到するとロクなことにならぬ」というのを、骨の髄まで。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

バブル期に99年ローンってあったけど、結局あの時代にあのローン借りた人って返済が続いてるんだろうか。それともチャラになったんだろうか。

日本モーゲージ(だったか)、ローン会社は潰れたけど。

Energy Starロゴが表示されていた頃のAWARD BIOSが懐かしい

今のAMI BIOSってこうなのか。

(今残ってるのってAMIとInsydeくらい…?)

あー、なんか気持ち悪いっちゃ気持ち悪いけど、動くっちゃ動くか。なるほどね。

CentOS stream 9のvmlinuz, initrdを借りて強引に動かすと、こうか。

ldlinux.c32ってisolinux/ldlinux.c32で配置しないとダメなんか…

まあどのdistro向けか、という情報を見ずにLinuxなら大体一緒だろー?とナメてかかったのが悪いってことで。

自分だけの Linux Liveイメージを作る (2024/02/22) https://tech.quickguard.jp/posts/debian-live-cd/

全っ然ディレクトリ構造違うじゃんよ…

なんかカーネルパラメータを、root=live:CDLABEL=foobarからboot=liveに変えたらなんか動きが変わったんだけど…もしかしてRedHat系とDebian系でこの辺の作り方、違う?

(CentOS向けのドキュメント見てたんだけど、扱ってるのってDebian系なんだよね…)

「えええぇぇぇ…」って、頭抱えてる。

やっぱisolinux.cfgの書き方に問題があるな。もうちょい調べる

@redbrick そのラベル名もちゃんと合わせてるんですよ…https://fedoraproject.org/wiki/LiveOS_image 見るに、livecd-tools使うのが実は良かったり?という気がしなくもないです。(とはいえスクリプトでやっている内容を手でやっているだけなので変わらないような…)

そういえばDVDってUDFが標準のはずなのにいつの間にかISO9660で書き込んじゃってますよね…ISO9669ヤメレって言われてたような気がしなくも無いのに。

○○力、で一番嫌いなのは大人力ですね。何故あれで飯を食える奴が居るんだ、ていうか食わせるなよと思う程度には嫌い(って話題に出してしまうのが向こうの思うツボ)。

@redbrick 何度も何度もマウントを試みて失敗して「無理でしたー」とinitramfsに落ちるので、媒体へのアクセス自体ができていない可能性があります。もともとUSBメモリ向けに用意されたインストールイメージを強引にISO化している以上、光学ドライブ向けのあれやこれやを省かれている可能性もありますし。書き込めないことに対する問題もありそうです。

initrdを覗いてはみても何か削った跡は見当たらないように見える(もしくは見つけられていない)ので、もういいやとぶん投げちゃおうと思います。ちょっと悔しいですけど。

わざわざオタクの語を用いる必然性は無いように思える。学校で特段求められている物以外の事柄は全てオタクなのか?と意地悪く噛みつきたくなるんだが。

なにしろ、オタク迫害の時代を見てる(体験してるかもね?)という身としては、不用意にその語を使われるのってなんか居心地悪いんだよな。あんた達に何が分かるんだよって。

…って、どう見ても拗らせたおっさんですね。はい。すみません。

「オタク型成長曲線」に沿った成長を促す授業デザインの検討

―中学校数学授業における試み― (藤川 大祐, 多様性を尊重する授業デザインに関する研究 (2021)) https://ace-npo.org/fujikawa-lab/file/pdf/other/2021/01.pdf によれば、「オタク力」とは「学校で特段求められているもの以外で、自分が好きだと思える何らかのことがらについて、独自の仕方で発揮できる能力」と記されているけど、(2020a)の注釈が付いてるのでさらに遡らないといけない。

○○力っていう言葉にげんなりしているので、「オタク力」って言葉が出てきたのを見てなんかもう…って気分になってる

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

うーん、手順に従ってLiveOS/squashfs.imgを置いてはみたけど、ALERT! live:CDLABEL=linux does not existって出てしまう。なんとなく、(仮想)CD-ROM自体を認識していないという気がするんだが…

ブータブルLinuxISOを手作りする (2018/09/03) https://qiita.com/hidakanoko/items/be34a1936effb236b1fa

ひょっとして

append initrd=/boot/initrd0 root=live:CDLABEL=linux rootfstype=auto ro rd.live.image rhgb rd.luks=0 rd.md=0 rd.dm=0

このroot=live:うにゃうにゃ、ここがキモなんだろうか。あと、LiveOS(ディレクトリ名)/squashfs.img(ファイル名)も意味があるようだ。 https://fedoraproject.org/wiki/LiveOS_image

そういえばSONY NEWSのエミュレーションもそんな感じで見かけたような…(それ以上はお口にチャックしておこう)

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

MAME(M.A.M.E.)ってアーケード機のエミュレータだと思ってたんだけど…なんか最近NEWSとかHPのとか、ワークステーションに手を染めてるのは何故なんだろう…

やっぱisolinux越しにカーネルは起動できてるけど、initrdの問題かなあ…CD-ROM内のファイルは見えてないよね。なのでappend root=disk.sfsも見えてないからマウントできないしって話になる。

詰んだなあ(initrdをいじるのは流石にめんどい)

/sbin/losetup -P /dev/loop0 umbrelos-amd64-usb-installer.img

mount /dev/loop0p2 /mnt

mksquashfs /mnt /home/user/disk.sfs

とりあえずこんな感じで用意してみるか

CD-ROM繋がってるマシンって、どうもUEFI nativeな設定にするとあんまり良いことないという気がするんだけど…気のせいじゃないですよね(CMS有効にしてMBR使えるようにしておくと大人しくなる感じ)。

@redbrick USBイメージ(それもGPTパーティションなやつでEFI boot前提)でしか起動イメージが供給されていないLinux distroのISO化という問題をみんなで考えているところでして。

コネクタ類がきちんと差し込まれてることの確認?逆差しするケースは減ったとはいえ可能性は捨てきれないし…

個人的には組み立て前にケースの掃除を徹底する、というのがある。流石にイマドキのケースは大丈夫だと思うけど(思いたいけど)、バリ等で生じた金属系のゴミで壊した事例があったので。

CD-ROM自体(/dev/cdrom)のマウントって意味で取ってくだされ…

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

Debianのlivecdの作り方 (2014/04/07) https://blog.bobuhiro11.net/2014/04-07-debian-livecd.html

やっぱCD-ROM内のファイルを直でマウントするよりも、squashfs通した方が良いんですかね…(というか直でマウントがうまくいかなくて頭抱えてる)

Mastodon側へ流れなかったのでこっちへ張っとく

https://nostter.app/nevent1qqs94warfvedj8z5t5k7c6h5ul9sg6u3d4yup55x484jkezl4u9pg3qzga06d

Milk-V Duo(256M)でOpenBSD/riscv64が…これは起動したっていえるのか?

正しく「やってみてダメだった」を積み重ねないとダメっていうのはありますよね。実は勘違いで「ダメだった」というのを積み重ねた挙句、本来あっていた道筋から外れるというのを何度やったことか…(泣きながら

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

なんだ、FAT16の問題じゃなく、FAT16区画にfip.binを書いていなかっただけだ…まったくもう。

(Allwinner用の起動スクリプトを流用してたので)U-bootの書き方が違う。やり直し。

16GBのmicroSDをフォーマットすると、MBR区画タイプは0x0c (FAT32 with LBA)。 https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_type

0x0e(FAT16B with LBA)な16MBの領域にfip.binを置いても起動できなかった。単に0xefに変えてもダメ。

ん?RockPi S向けのOpenBSD diskimageの作成、MBRじゃなくGPT使ってるのってもしかしてblkdevpartsを回避する意図でもある?(とはいえenv.imgつかってなかったよね…?)

そういえば、Windows上の仮想環境で動くOSに対して「アプリ」と抜かした奴を某所で見かけたけど…OS作る人を思いっきり馬鹿にしてるよね。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

arm64環境向けのOpenBSDクロスコンパイラはできた…arm64向けのカーネルビルドができればこれで良い筈。あとはriscv64向けだな。

(ところが要るんだなー未来の自分よ…と、今更飛んできた過去の自分のrepostにリプライを付けてみる)

Bluesky→Mastodonは結構時間がかかるというか不安定な印象。逆にMastodon→Blueskyはすんなり飛んでく感じがするんだけど。