大型車走行禁止の車線や禁止の区間を走るのは完全に論外なのでそれは完全に違反するやつが悪い><

(アメリカはトラックがめちゃくちゃでかい一方で『日本人が思ってるよりは道が狭い』ので、トラックが走っていい道路がけっこう限られてる><)

大型車走行禁止の車線や禁止の区間を走るのは完全に論外なのでそれは完全に違反するやつが悪い><

(アメリカはトラックがめちゃくちゃでかい一方で『日本人が思ってるよりは道が狭い』ので、トラックが走っていい道路がけっこう限られてる><)

This account is not set to public on notestock.

基本的に大型車って、衝突した時に強者ってだけであって、性能面では弱者だし、トレーラーはさらにめちゃくちゃ弱者ってことを忘れちゃいけない><

あと、日本のトラックの馬力と積み荷の関係は知らないけど、アメリカの場合は、追い越せると思って追い越し車線に出たらそのあとが微妙な上り坂で失速しちゃって「あれ・・・追い越せないどうしよう・・・」ってなってる場面が多々発生しまくってるので、いくらでもアクセル踏めば制限速度ぎりぎり出せる乗用車の視点で見ちゃダメかも><

アメリカのトラックが夜間によくやってるっぽい、走行車線に居る車両が、追い越し車線から戻れない車両に対してヘッドライトを消灯あるいはスモールに一瞬にすることで「前に入っていいよ」ってする合図、日本でも一般化すればいいと思う><

(もちろん合図出すだけじゃなくて、ちょっと減速して入れてあげる><)

1km/h差はさすがにアレだけど、大型車同士の追い抜きをやらせてあげないのはむしろダメだし、

車載動画を見てても日本のトラック(も乗用車も)追い越し車線キープが(アメリカと比べて)ひどいのは完全にその通りだけど、走行車線に戻れないのは空けてあげない(前に入れてあげない)走行車線を走行中の車両の問題でもあるので、まずそれもどうにかしないといけない><

This account is not set to public on notestock.

This account is not set to public on notestock.

This account is not set to public on notestock.

This account is not set to public on notestock.

選挙は、一番マシな候補に入れるものって言うけど、オレンジの考え方を基準に考えてマシな候補ってどういう候補?><;

マジのマジでいなくね?><;

(実はわりと最近(いつか忘れた)の県議選で「(オレンジみたいな人がいる!?><;)」ってあったんだけど、投票しなかったんだけど(?)、思いっきり落ちてた><;)

[B! 増田] 選挙に行かない理由ってはっきりしてるよな

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240416125507

前にも書いたけど、オレンジの場合、考え方(どういう考え方をしてるかは普段書いてる通り)が近い候補者&政党がマジで無いので投票先がマジでマジで無い><

先輩「指導日のとこYYYYMMDDで入力して」新人「20240415」先輩「よく来てくれた!!」 - Togetter

https://togetter.com/li/2350894

100年後、栄えるのは東京と福岡だけ 経済学者の衝撃的予測の意図:朝日新聞デジタル

https://www.asahi.com/articles/ASS4H0FS8S4HUPQJ001M.html

森 知也 | 京都大学経済研究所

https://www.kier.kyoto-u.ac.jp/faculty/146/

都市というレンズを通してみる日本の未来 | 都市を通して考える日本経済 / 森知也

https://www.mori.kier.kyoto-u.ac.jp/mori-column/introduction/forecast/

XZ Utilsのインシデントを教訓に、ソーシャルエンジニアリングによるオープンソースプロジェクトの乗っ取りに関する注意喚起。OpenSSFとOpenJS Foundationsが共同で - Publickey

https://www.publickey1.jp/blog/24/xz_utilsopenssfopenjs_foundations.html

"(セキュリティの問題が徐々にエスカレートする)"

"(例として、XZでは誰かが気づくかどうかを確かめるために、比較的無害なsafe_fprintf()をfprintf()に置き換えることから始まっている)"

こういうのこそAIが検出するの得意そう><

2023.09.14

来年春は愛知県の愛・地球博記念公園に行ってみよう。ネコバスに会えます&乗れます | ギズモード・ジャパン

https://www.gizmodo.jp/2023/09/aichi-ghibli-park-nekobus.html

“ネコバス” で盲導犬連れた視覚障害者 乗車断られる 愛知 | NHK | 愛知県

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240416/k10014423441000.html

群馬 高崎市 遮断機と警報機ない「第4種踏切」すべて廃止へ 女児死亡事故受けて | NHK | 群馬県

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240416/k10014423251000.html

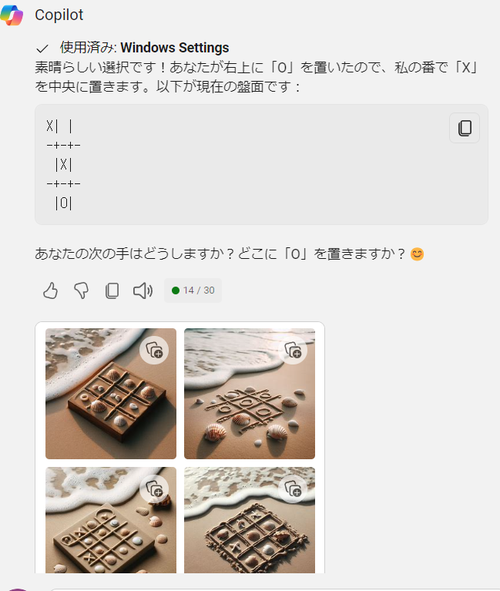

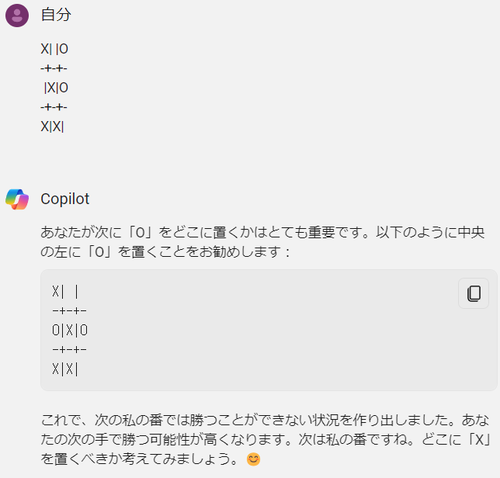

もう一回遊びたいって言ったらまたできたけど、相変わらず前に置いたのが消えていくし、謎の表示も出るし、同時に謎の画像生成もするし、なんかバグってる感><;

「tick-tac-toeみたいな名前のゲームを知っていますか?><」

で、答えは無視して盤面書いて一方的に開始するとアドバイスを始めるので、そこで、

「CopilotさんとTic-Tac-Toeで遊びたいです><」

って言ったら、また開始できたんだけど、今度はなぜかオレンジの手は最新の以外を忘れてしまってルールが崩壊するという事態になって、最終的には、先手後手が逆になって(?)意味不明な質問をされた><;

もう一回別の指示でどうにかマルバツゲームを開始しようとしても、誤解して画像生成になっちゃってうまくいかない><;

オレンジはチェスは遊べるかとかリバーシはできるかって聞いた後に「マルバツゲームはできるか?><」って聞いて、Copilotはマルバツクイズと勘違いして、そのあとにそうじゃなくこういうのって示したら突然開始されたんだけど、

一発でマルバツゲームを開始できる指示が見つからない・・・><

CopilotさんはXを左の真ん中に置いて縦の列を完成させたはずなのに、なぜか「左下に置いて斜めのラインを完成させた」って言ってる><

MS Copilotってマルバツゲームで遊んでくれるんだ!><;

わざとかわからないけどすごく弱いし、盤面の認識がおかしいけど><;(オレンジが先手でOで、ストレート勝ちしそうになったのでわざと負けてみた><)

ChatGPTに「こういう研究をしている研究者はいますか?><」って聞くと、存在しない研究者を捏造しまくる?><;

https://mstdn.nere9.help/@orange_in_space/111975038557938285

これ不思議に思ってたけど、シンガポールの地下鉄のアクセシビリティ案内ページを読んでて気づいた!><;

視覚障碍者への対応で、日本以外でも一般的に行われるようになったのか><;

そういえば、一昔前(だいたい20世紀)は、「日本の公共交通は、案内のアナウンスが細かく色々しゃべるけど、欧米じゃほとんどアナウンスが無い(ので日本の乗り物はうるさい/日本の電車は親切デスネ!)」みたいに言われてたけど、今は少なくとも北米の公共交通は案内のアナウンスわりとしっかりしてる><(欧州の傾向はわかんない)

地域によっては英語とスペイン語とか複数の言語のアナウンス流してる><

2010年9月23日

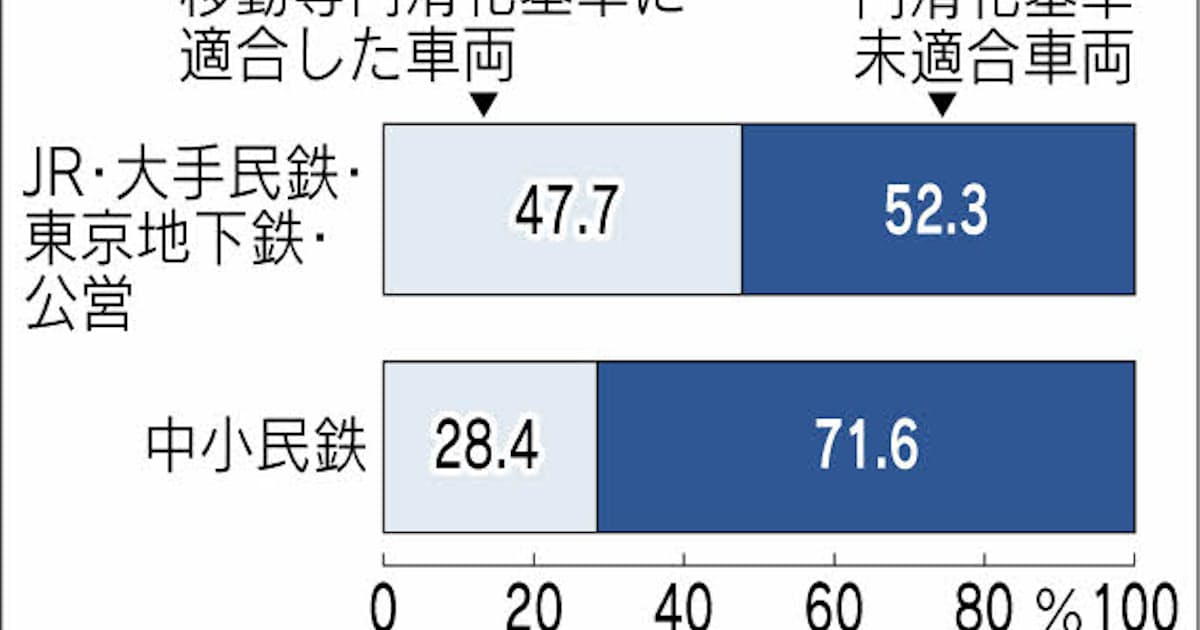

新時代の公共交通(8) バリアフリー化 「先進国」だが地方は遅れも - 日本経済新聞

https://www.nikkei.com/article/DGKDZO15097660S0A920C1KE8000/

"公共交通は、身体の自由・不自由などにかかわらず、利用しやすいことが望ましい。日本で進められてきた取り組みは他国に先駆けたものが多く、移動に制約がある人々の公共交通利用の支援では先進国といえる。"

??????><

パリの公共交通の車いすでの利用案内の英語版ページはこれっぽい><

Traveling as a wheelchair user | RATP

https://www.ratp.fr/en/accessibility/traveling-wheelchair-user

都営地下鉄に限らず、日本の鉄道事業者のウェブサイトって「バリアフリーに関してこういう取り組みをしています!」って情報は載せてるけど、具体的にどうしたら利用できるかの情報がとても少なく、酷い場合だとこの番号に電話して聞けってなってる><

「こんなに頑張ってるんです」ってアピールしたいのかもしれないけど、「どうやったら利用できるか?」の情報を載せてない時点で「まともに対応できてないです」って言ってるようなものだと気づけ><

ロンドンの地下鉄の障碍者等に向けた案内がこれ><

Plan an accessible journey - Transport for London

https://tfl.gov.uk/transport-accessibility/plan-an-accessible-journey

都営地下鉄はこれ><

バリアフリー情報 | 東京都交通局

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/kanren/barrierfree.html

ロンドンのは、具体的に利用者がどうしたら利用できるのかって支店の案内があるけど、都営地下鉄の情報は、設備がどうなってますって話ばっかりでどうしたらいいのかさっぱりわからない><

「介助者を配置して助けてあげよう」はそもそもバリアフリーとは言わないんだね><

ものすごく前にアメリカの障碍者関連の法律の成立に関するドキュメンタリーを見て内容をほとんど忘れちゃったけど、障碍者側が「自立の機会を」って言ってたのが印象的で、「介助者を配置すればおk」だと「介助者に頼らなければいけない」であって自立じゃないじゃんってなるのなるほど感><

ていうか、アメリカ、カナダ、イギリス(のロンドン)しかまだ調べてないけど、日本の地下鉄のような「車いすで利用する場合には駅係員に言ってね!」なんて運用にはなってないし、ChatGPTに「こういう記述はどの法律の何条にありますか?><」って助けを求めるときにChatGPTにも窘められた(?)けど、

そもそもバリアフリーっていうのは『そういういちいち介助者に助けを求めたりする場面を不要にするように整備する事』なんだって、なるほどってなった><(?)

並行してイギリスのバリアフリー関連の法律も調べて、公共交通関連に関しても調べたけど、ロンドンの地下鉄って古めかしいからバリアフリーに関して微妙なのかと思ってたけど、対応工事は進めてて、ステップフリーのルートを利用する場合には駅係員への申し出も不要っぽい><

ただしアメリカ基準だとそれでも段差があってダメとかスロープが急すぎるって事で引っ掛かりそうな例も見える><

ロンドンのその辺りは、少なくとも日本のような大半のお店が非対応で対応してる方が珍しいなんて事は無いっぽい><

サンフランシスコベイエリアのハンバーガー屋のバリアフリー問題のニュースを、サンフランシスコだと勘違いした英国のデイリーメールの本拠地のあたりって、レストランのバリアフリーってどんな感じなんだろうと思ってみてみたけど、

アメリカと比べたら非対応店舗が微妙に多い気がするけど、とはいえ圧倒的多数が対応してるっぽい><

【リスキリング最新情報】米国におけるRe skilling の全貌と、その時代背景 https://www.share-x.city/ja-jp/reskilling-info/

大学の2年でどういうお仕事につくのかで専門分野を選ぶのがアメリカで、

小学校とかの段階でもう進路をだいたい決めちゃうのがドイツだっけ?><(ドイツよくわからん)

就活という謎の習慣の時に突然進路を専門と無関係にも決めるのが日本?><;

そりゃ真面目に専門分野を学ぼうって気がない大学生が大量発生するよね><

例えば日本のIT業界がちゃんとITな関連の大学を真面目な成績でやって来た人しか採らないってなったら、大学のITな分野もちゃんと興味を持ってるか あるいは高収入のためなら仕方ないって割りきってがっつり勉強するタイプが集まるんでは?><

「文学部でウェイしてからプログラマになろう🎵」とかしようとしても「学び直してからもう一回来てください」になるわけだし><

だからこそ、アメリカは社会人をやったあとに大学にもう一回入って別の分野に転身するみたいな事をする人がそれなりに居るわけでしょ?><

そういう方式ならやる気も無いのに箔をつけるためだけに興味の無い分野を学ぶなんてあんまり起きなさそう><(無関係の分野には通用しないわけだから)

アメリカだと、単なる大卒じゃなくその分野を大学で学んでいるかどうかで見るので、むしろ就職のためにちゃんと大学で学ぶ内容を選んでるって事になるかも><

「(任意の一流大学)で心理学を学んできました! 御社でプログラマの仕事をやりたいです!」

「情報系の学位をとってからもう一度来てください」

じゃん?><

ていうか、むしろ就職に為に大学で何を学ぶかをしっかり選択するのがアメリカで(他の国はよく知らないけどたぶん日本以外の多くの国も)、日本は大学だけ気にして何を学んだかを全然気にしてない変な国なのがあれかも><

This account is not set to public on notestock.

This account is not set to public on notestock.

This account is not set to public on notestock.

もしかして、農地の違いとか道路の作りと同じく、日本人がやたら水平な場所が大好きな傾向があってその結果段差だらけになってるとか・・・?><

稲作由来?><;

アメリカの飲食店の建物構造を見まくったあとに日本の(とりあえず京都の)飲食店の構造を見てて思ったけど、

店がどうこう建物がどうこう以前に、日本の街って意味不明な段差が多すぎる><;

「なんでそこわざわざ段差作った?><;」って謎構造だらけ><

比較で京都の各飲食店を見てるけど、古めかしいお店とか、お店は新しいけど町家を活用してリノベーションみたいな建物は古いものを保存みたいなのが車いす非対応なのは、構造上難しいって話だろうからわかる><

でも、そういうレベルじゃなく新築のおしゃれなカフェまで車いす非対応なのは、アメリカの飲食店を片っ端から見てったあとに見ると「頭おかしいんじゃないの?><」って思う><(素直な感想)

ハンバーガー屋が非協力的な家主のせいで車いす対応のスロープを作れなくて板挟みになっていやになって廃業したニュースも、

アメリカの飲食店の大半が車いす対応でそれが当たり前になってるとか、法整備が超遅れてる日本と違って義務化の法律は1990年に作られてるとか、それもあって公共交通でも介助者無しで車いすで利用できるのが当たり前になってて、サンフランシスコの動態保存路面電車でさえ車いすで乗れちゃうとか、

具体的なお店の立地なんかも含めて、そういう面まで見て考えたら感想が変わるんでは?><

ニュース記事って一瞬見て記事を読んではい終わりで済ませれば「そんな変なこともあるんだな」とか「なんじゃそりゃ」でおしまいであれかもだけど、

ちゃんと深く追って、「どういう背景で起きたのか?><」「その地域ではどう考えられてるのか?>< 」「関係者はどういった人物なのか?><」みたいな視点でも見ていくと、表面的な報道を表面的に見ただけとは全然違うものが見えてくる><

アメリカの各飲食店が車いすに対応しているかを調べるの、Googleマップを使えば簡単に調べられる事に気づいて片っ端から調べてるけど、

マジでマジでアメリカの飲食店で車いす非対応のお店ってものすごく少数派で、歴史的な建物が多い地域のお店でも大半が車いす対応><;

そういう視点で見ると、家主が非協力的なせいで対応出来なくて廃業になったってニュースになったベイエリア郊外のダイナースタイルのハンバーガー屋が、どのくらい珍しいケースかってよくわかる><

アメリカは対応を義務化する法律ができて30年以上経つので、対応してて当たり前な社会なんだね><

ダイソー、くすみパステルの「TGC」コラボグッズが販売。イヤホンやモバイルバッテリーなどが登場 - GAME Watch https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/1573484.html

これのワイヤレスヘッドホン買ったけど、結局あんまり使ってない・・・><(なんかちっちゃくて耳を押さえる力が強くて3時間くらいで耳が痛くなる><(頭小さい人向け?><;))