「の」と「f」が似てるの面白いな

西田幾多郎の思索、未公開ノート50冊から迫る 翻刻プロジェクト進行 修復、解読 多分野の知恵で - 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20200411/ddf/012/040/015000c

「の」と「f」が似てるの面白いな

西田幾多郎の思索、未公開ノート50冊から迫る 翻刻プロジェクト進行 修復、解読 多分野の知恵で - 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20200411/ddf/012/040/015000c

ようやく段ボールの処分方法の謎が解き明かされたが,朝7時前にかなり離れたところまで歩いて持っていかないといけないのはだいぶ人権がない

オンライン授業は自宅のネットワーク環境に依存し、教科書等を使った自習は家庭環境によって差が出て、かなり厳しい状況にあるという話があって気分が沈んでいる

「大学に通うために一人暮らしするまで家にネット回線がなかった奴がこんなにコンピューターやネットワークに詳しいわけがない」、ラノベのタイトルっぽさある (失礼)

『家にネットがないから本で独学してたら入学時点で学部の講義はだいたい予習済みだった』

「研究では食べていけない」をトレーラー運転手になった飛び級入学者の記事で考える - いつか博士になる人へ https://www.ki1tos.com/entry/2020/04/02/184744

これすき RT

「加藤登紀子に「ただの左翼の人になってしまったのか」と失望している人がいたが「”ただ”の左翼」とかではないので安心して欲しい。」

https://twitter.com/iwa_jose/status/1248891001759920129

@TOCATTI そうですね.そうして事務的なことに忙殺されて時間が細切れになりだんだんと「書けなく」なってしまう人というのは少なくないのですが,一方でそうした環境下でなお驚くほど仕事ができる超人もいるので,どのあたりに基準をとったものか難しいです.「超人であること」を要求する現在の制度設計はかなり間違っているとは思いますが…

校正と一口に言っても誤字脱字の検出から相当高度な解釈に絡む指摘まで幅があり,且つそれらの間はシームレスに繋がっている.

古典の本文批判で字句を修正(emendation)するのも,言ってみれば校正の一種だし(「校」は比べる意味),しかもそれを原著者に確認を取らずに(取ろうにも取れない)やっているわけだから薄氷を踏むような行為ですね.

しばしば大胆な修正案に対して「写字生よりも原著者を修正している」というようなことが言われるのも,編者の職務の校正としての側面を指してそこからの越権行為だという批判なのだろう.あくまで「現著者の書いたであろうもの」の復元を目指すのであって,己の語感を恃みに「現著者はかく書くべきであった」と主張するのはーー芸術家の業ではあるかもしれないがーー学者の所業ではないため.

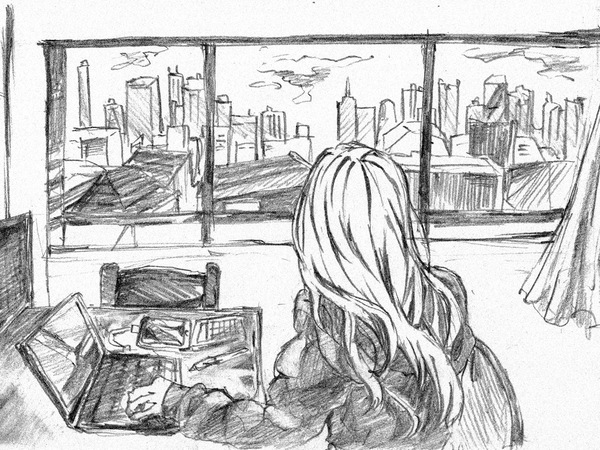

ASCII.jp:2028年、リモートワークが消えた日

https://ascii.jp/elem/000/004/008/4008452/

こうなったらいいなあという未来。なお、将来のリモートワークは、PCに向かうスタイルではなくVRが主流になると思う。

サバンナシマシマオオナメクジを思い出した

セブン限定『しましまうまうまバー』はパリパリの侵食がすごい - ライブドアニュース https://news.livedoor.com/article/detail/18104561/

RT「「お前になんか言ってない」という人の言葉を無理に聞こうとするとはなしがややこしくなる。」よくあるやつだ(※ツリーの話もなるほどなぁという感じ)

https://twitter.com/mentane/status/1239232678173372416

相模屋のこの豆腐がおいしんだけどあいにく近所に売ってない

https://www.sagamiya-kk.co.jp/products/natural.html

これが入手できる環境になった

マスカルポーネのようなナチュラルとうふ

https://www.sagamiya-kk.co.jp/products/natural.html

ところで今日もチャパティを焼いたのですが,直火であぶるプロセスは結構しっかりやって大丈夫という知見を得た.

Stay homeという場合のhomeは副詞(「家に(へ)」),なるほどそれはそう.Go homeとかの場合と同じか.

同じ単語が異なる品詞で使われるというの,今ならなんとも思わなもわないが,中学くらいのときに不思議というかとても面白く感じた記憶がある.bookは名詞で「本」だという刷り込みのあるところへ動詞として「予約する」にもなるよ,みたいなのが新鮮だった記憶がある.

そういえば今えらいことに気づいたのですが,文法的な意味での「態」をラテン語ではvoxとは言わない(自サイトの辞書のラテン語の欄にしれっと書いてしまっていたので修正した(英語のvoiceから遡って大して調べもせず書いたに違いない)).

ギリシア語でδιάθεσις, ラテン語でgenus verbiと言っていたものになんだってvoice(フランス語のvoixから)を充てたのだろうか.ドイツ語ではラテン語と同じにGenus des Verbsと言うらしい.

genusだと名詞の話なら文法上の「性」になってしまうのでややこしいというのもあるのかもしれない.動詞の方のgenusが「態」なら,誤解を防ごうとすると「動詞の」と付け加えなくてはいけないのが不便ではある.

文法用語の成立は謎が多いね.ラテン語の文法用語とそれが古代の文法家でどのように文証されるかはSchad, S. (2007), A Lexicon of Latin Grammatical Terminology, Pisa/Roma, Fabrizio Serraが詳しいのでこれを見ればよいとして,ギリシア語の方はDickey, E. (2007), Ancient Greek Scholarship, Oxford University Press.についている簡易な語彙集とBécares Botas, V. (1985), Diccionario de terminología gramatical griega, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamancaというスペイン語の辞書があるがいずれもかなり問題含みなので誰かその穴を埋める仕事をしてほしい.

DickeyのGlossaryが思っていたよりもたたき台的性格の強いものだということが判ってきたのに加えてSchadのLexiconの厚さを見ていると,同趣旨の辞典を本当に詳しくちゃんと作ろうとすると博士論文ひとつ分相当のものにならざるを得ないと思う…

2年前にすでにこのような発言をしていましたね…

https://gnosia.info/@ncrt035/99623872919634845

クラシック音楽館の後の流れで今『美の壺』観てるんだけど,釉薬をかけ漏らして地の色が見えるようになったところを景色として大事にした云々と言っていて,「景色」というのはそのようにも使うのかと思い辞書を引くと,なじみのある風景としての意味の他に「陶磁器,特に茶陶の見所の一.頽れ・窯変・斑文など,不測の変化の部分をいう」(デジタル大辞泉)とわざわざ項が立ててあり新しいことを学んだ.

巧まずして生じた,技術の埒外の要素をそう呼ぶのは,自然――技術に対置されるもの――の眺めを景色と呼ぶのと同じというわけか.