石原慎太郎はレイシストだったけど文化行政には積極的だったのが、今回の候補者で文化行政について積極的な考えを提示する人が見当らないのは、やっぱり余裕のなさのあらわれなんだろうか。貧しくなった意識というか。

石原慎太郎はレイシストだったけど文化行政には積極的だったのが、今回の候補者で文化行政について積極的な考えを提示する人が見当らないのは、やっぱり余裕のなさのあらわれなんだろうか。貧しくなった意識というか。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

単純に政治家に文化への関心がないんだろうなという印象がある。石原はなんだかんだ言っても芥川賞作家だし、付き合いの範囲もそうとう文化人で、美術やら文学やらに価値があるというのは彼自身の内発的なものだったとおもう。レイシストだけど。

そういうタイプ(文化人的なバックグラウンドがある)の政治家っていまだれかいるんだろうか。赤松健とかが「文化」を代表するようだとどうしようもない。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

文化的なリソースを経済活動に結びつけていくことってクールジャパンみたいなクソ政策じゃなくてもぜんぜんやることたくさんあるし、「余裕があるからやる」みたいなものでもないとおもっているんだけど(ていうかこれやらないでインバウンドとか言ってどうすんだとはおもう)、ロビー団体が無いか弱いかとかそういうことなんかな。

いや経済的活動に限る必要もなくて、文化生産はそれ自体単に必要なことで、それが政治イシューにあがらない

プロジェクションマッピングとかやってもいいんだけど、広告代理店とかが巻きとるスキームきつくないですか、みたいなのがある。それだと権力勾配めっちゃできるじゃないすか、不要と判断される表現は排除しやすいスキームで、そこにはお金投じるということなんですよね。実際政治と文化の関係は残念ながらそうなりつつある印象だけど...。それを批判するに「無駄遣い」というのも罠で。

広告代理店とかを通じて無害な表現に税金を投下するというのは、たぶん実質的には検閲の強化を意味していくことになるんだとおもう。無害であるから税金を払ってもいい、有害な表現には税金を払ってはならない。そうすると文化生産活動をしている人間は、実質的には経済を担保に無害化させられることになる。真綿で首を締める。この過程は「無駄遣い」という批判と背中合わせだと思う。

充分な市場の広さがあれば構わないんだけど、日本のアート市場に関していえばそんなものはない。市場を拡大するための政策的努力もない。民間が自力で市場を拡大するようなことは可能だろうか?希望は薄いと感じてしまう。

大学に運営資金を出さない、みたいなものも同じ理路だとおもうが...。要するに政府は「払えない」というより、検閲の実質的強化を背景にして、「払えない」という宣伝をしている。それはまさに貧しさに一直線で通じる道だろう。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

これ翻訳でたのか

関数型ドメインモデリング ドメイン駆動設計とF#でソフトウェアの複雑さに立ち向かおう

https://amzn.asia/d/01vDLOJr

KADOKAWAの件、これいくつかは事業継続じたいが困難になるのでは...

被害者なのは事実だけど、もう被害者ムーブで押し通せない感じな気がする

いままではカドカワが被害者であるという状況理解で済んでいたけど、もう個人情報を晒された人たちが被害者で、カドカワはなんらか責任をとる必要があるけど、損害賠償とかユーザーの離脱とかどのくらいになるのだろう。ニコ生主とか戻ってこれないのでは。

配信者は戻ってくるの無理でしょ、これ。美少女VTuberの中身はおじさんですみたいな情報がでてくるとネタ化したコメント書かれるの確実だし(誰も美少女が中に居るとは信じていないだろうけど)。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

「HTML難しくないんでやりましょう」って書こうとおもったけどめちゃくちゃマサカリが飛んできそうで止めた

@on1000mark 実際問題として覚えておいても損はしないとおもいますよ。HTMLとCSSの素朴なテンプレートみたいなのをどっかから手に入れて、青空文庫のやつとかをレイアウトしてみると、なんとなくできるんじゃないかって気がしてきます、たぶん。

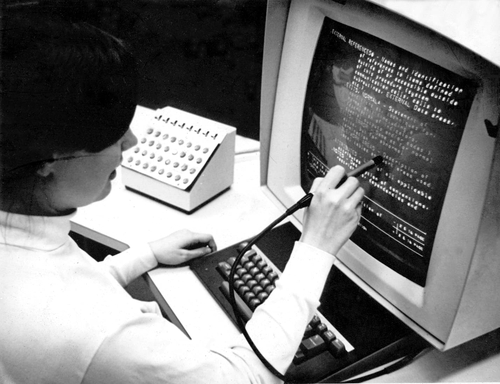

ハイパーテキストを編集するために必要な装置です

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Editing_System

1967年ってエンゲルバートのデモより前じゃないか

Ted Nelson はここから関わっているのか

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

和田彩花という人が蓮舫に投票したとSNSで報告したという記事があって、誰?とおもって和田彩花さんのページに行ってみたらマネの絵背景にしていてよかった

https://x.com/ayakawada

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

有名な人の政治的発言、それ自体でやっぱり意味があるな。「影響力がある」というのは事実としてそうで、選挙結果にも影響がある。その人の発言によって、自分の考えが「許された」とか「後押しされた」とおもう人はたぶんけっこういる(政治的立場に関わらず)。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

投票したくてもできない人がいる一方で、5割くらいの人が棄権するらしいの不思議です。今回の都知事選とか「まだいけるんじゃないか?」みたいなのがあって、わりとドキドキします。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

前回の都知事選の投票率55%、そのまえが59%、そのまえにいたっては46%。昭和54年から50%前後を推移している。すごすぎる。

https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/election/turnout/tochiji-turnout/

衆院選・参院選はここまで酷くないけど、民主党政権樹立の平成21年の後はやっぱりめちゃくちゃ低い。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/ritu/

これってやっぱり、「投票してもなにも変わらない」意識でこうなっているのだから、チャレンジャー側が「新しい東京を」とかそういうメッセージを言うのはこの票を捨てている人たちへのメッセージであって、選挙活動で作らなければいけないのは「なにか変わるかもしれない」という「期待」なんだな。

世代別の投票率を見ても、若い世代がとくに投票率低いわけだし、政治に対する期待がなにもない(投票しても変わらない)。こう見ると、実現できるかどうか以上に、希望を語るのが政治家の仕事だなと思う。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/nendaibetu/