このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

これが反ユダヤ主義だとされたタリン・パディの People’s Justice か。 https://twitter.com/th_so2/status/1538605729283723265

これ、ふつうにイスラエル軍で、下のほうに嘆き悲しんでいるのがパレスチナ人っぽいな…。それが「反ユダヤ主義だ」と騒がれた。

引用RTをいちいち確認してみたけど、この図全体がどういう意図なのかは誰も言っておらず、この表象がユダヤ人への悪意ある描き方だということばかり言われているっぽい。

この記事によると、やはりタリン・パディは「「パレスチナやミャンマーとの連帯」を示す版画など、さまざまな問題意識に基づく作品を制作していると答えている」ので、まあそうなのだろう。

https://artnewsjapan.com/article/280

ルアンルパの全体的な意図のなかに、そもそもパレスチナ問題を浮上させようとするものがあったんじゃないかとすら思えるのだけど、その意図自体が「反ユダヤ主義」として完全に抑圧された、みたいに理解できてしまうな。

完全にそうだな…。

https://growing-art.mainichi.co.jp/art_20221009/

ヨルダン川西岸のラマラとブリュッセルを拠点とする、サブバーシブ・フィルム(subversive film)による「Tokyo Reels(トウキョウリールズ)」の展示はその顕著な例である。ここで紹介された60~80年代制作のパレスチナに関する20本の16㍉フィルムを元にした展示は、反ユダヤ主義として批判の中心になった。また一部の映像が、パレスチナの軍事抵抗を支援した元日本赤軍で映画監督の足立正生から渡ったともされ、ドクメンタの主催側である諮問委員会から展示中止勧告が出されるという事態が起きてしまった。

この記事は読まれた形跡がほとんどないが、ドクメンタ15の振り返りとしては決定的なものではないだろうか。いや、自分はドクメンタの騒動に関心がなかったんだけど。

https://unread-texts.medium.com/%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3-%E3%83%91%E3%83%87%E3%82%A3%E3%81%AE%E5%8F%8D%E3%83%A6%E3%83%80%E3%83%A4%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E7%96%91%E6%83%91%E3%82%92%E6%89%95%E6%8B%AD%E3%81%99%E3%82%8B-c84b5aa3c85b

ていうかこういう流れで「風景論以降」が企画されてたりするのかな...

https://artnewsjapan.com/article/425

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ドクメンタを振り返るテキストをいくつか読んで、もう西側イデオロギーみたいなものが完全に限界なんだなとおもった。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

AWSとGCPのうえにパレスチナの監視システムやイスラエル軍の攻撃システムがのっていると思うとキャンセルしたくはある(業務ではできそうにもないのだが...)。

https://www.notechforapartheid.com

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

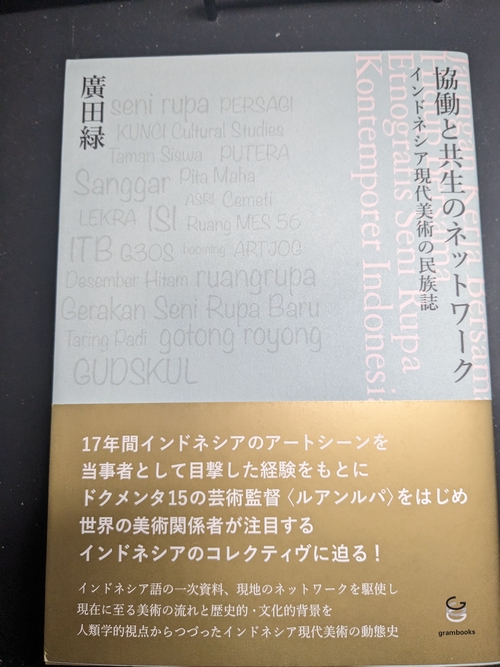

廣田緑著『協働と共生のネットワーク インドネシア現代美術の民族誌』を読む

ルアンルパに興味でてきたからというのもあるけど、これはおもしろそう

スターバックスをボイコットする意義について。ボイコットを通じて、企業に耳を傾けさせること。これをこの人は「企業権力の民主化」と言っている。

「私たちは、私たちの価値観を反映する企業としか取引しない」 人々は、企業の市場戦略の方程式に道徳を注入しているのです。

Artforum の件、オープンレターは正義の暴走でキャンセルカルチャーだみたいなアホクサ記事がでてきたけど、どこも同じなんだな…。 https://thecritic.co.uk/the-art-world-is-eating-itself/

最近、キャンセルカルチャーとかいうものとボイコットを区別しろとおもっている。キャンセルカルチャーというものがなにかすらわからないけど。

だいたい日本の美術展の来場者数とか毎年世界上位に入っているわけで、それはこいつみたいな素人ではなくプロのマーケターが入ってやってるから。問題はそれが借り物ばかりでコストを回収しないといけないぶんマーケもそうとう大規模なものが必要になってしまってるってことでしょ。

美術館に必要なのは学芸員に本来の仕事をさせ、日本の美術のコンテキストを整理することです。

君たちはどう生きるかのガイドブック、買っておくかとおもったけどめちゃくちゃ高くなってる?

万博、費用はともかくとしても、客入んなくない?

高くてもせっかくだし行こうかなとおもっていたけど、そもそもどんなコンテンツがあるのかすらわからなくて、見にいかなくても損した気分にならなそう。

https://digital.asahi.com/articles/ASRC23FCGRC2UTFK009.html

ヒト・シュタイエルのインタビュー読めたので読んだけど、ほんとうにただの逆張りであきれてしまった

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ハーバード大学の経済碩学「1~2%台の低金利時代は当分来ない」

https://japan.hani.co.kr/arti/economy/48262.html

#japan_hani_kr_arti

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ふつうに考えたら、ソーシャリー・エンゲイジド・アートとかはコ・デザインの流れと関係あるな

メディアの「客観性」についての記者の悩み。

[コラム]戦争報道で「戦争」するメディア https://japan.hani.co.kr/arti/opinion/48264.html

1965年、インドネシア建国大統領スカルノはクーデター未遂により打倒された。スカルノから権力を掌握したスハルトは共産主義者と左派の粛清を開始し、その年、約50万人が虐殺されたと推定されている。スハルトの30年以上にもわたる独裁政権の間、縁故資本主義が蔓延し、多国籍企業には天然資源を自由に採掘する許可が与えられ、一方、労働者や活動家は容赦なく弾圧された。最終的にスハルトは1995年5月、全国規模の大規模デモによって追放されている。(…)

最近の機密解除された文書によれば、イギリスとアメリカは、1965年にインドネシアで虐殺が起こることを知っていた。実際、両国はインドネシア軍と緊密な関係を維持し、スハルトの処刑を支持している。

インドネシアでは、スカルノ打倒された1年後、CCFがジャカルタを拠点とする作家グループに資金を提供し、「すべての民主主義的な価値と人間の自由への復活」を提唱する雑誌『ホライズン』を創刊している。一方、PKIの文化面においては、社会主義リアリズムを信奉し、芸術は政治的メッセージを伝えなければならないとする芸術家グループ、人民文化研究所(レンバガ・ケブダヤーン・ラクヤット、LEKRA)が、スハルト政権によって粛清され、追放され、投獄され、殺害されている。スハルト政権が芸術に与えた影響のひとつは、芸術家に抽象的で表現主義的な芸術作品を創作させることであり、芸術を権力者による人民の支配や統御を正当化する道具としたことなのだ。

CCFは Congress for Cultural Freedom のことで、文中には「CIAが資金提供した文化自由会議(CCF)」とある。 https://en.wikipedia.org/wiki/Congress_for_Cultural_Freedom

CCFは抽象表現主義をプロパガンダに利用したけど、アメリカ美術にまつわるこの手の話、日本は徹底して避けてきていて、ほぼ陰謀論として処理されてきた。

『協働と共生のネットワーク インドネシア現代美術の民族誌』を、この記事と関連づけながら読んでいる。

https://amzn.asia/d/iZ4SP3P

1987『ファンタジーワールド・スーパーマーケット』展

https://www.mori.art.museum/contents/mamproject/mamresearch/003.html

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ドクメンタが「反ユダヤ主義」だと見做され、「科学査問委員会 the scientific advisory panel」というものから検閲されることへの、ルアンルパからの反対声明。

(機械翻訳)

ドクメンタ15は、植民地体制と闘い、今も闘い続けている、より広範な草の根運動に属する多くのアーティストの作品を含む展覧会である。パレスチナの反植民地闘争が多くのルンブンのアーティストたちの作品に登場するのは、こうした国境を越えた反植民地闘争の歴史的連帯があるからだ。報告書は、この国境を越えた連帯を(二元的な)対立の一方的な見方と呼び、歴史的かつ世界的な複雑さを戯画に矮小化することで、信用を失墜させようとしている。

「報告書」は査問委員会のもので、これらの反イスラエル的なイメージ・作品が「イスラエルとユダヤ人に対する憎悪を煽る可能性が高い」としている。

ルアンルパは、こういったやりくちを、西洋中心主義、とくにこの場合はドイツ中心主義だとして批判している。 https://werefuseweareangry.wordpress.com/2022/09/10/we-are-angry-we-are-sad-we-are-tired-we-are-united/

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

インドネシア美術の流れ、日本のほうが緩やかに展開しているとはいえ、まったく別ものともおもえない。あんまり上手く言えないけど、インドネシア美術の流れを追いかけることで、日本美術の流れも別な視点で見えるような感じがある。

ドクメンタ15についての去年9月の記事、かなりおもしろかった。

「反ユダヤ主義」みたいな論題がそもそもでてきてしまったのが、まずドクメンタの創立者ヴェルナー・ハフトマンがナチだったというスキャンダルにある。ハフトマンはドクメンタ最初の3回くらいキュレーターとして関わり、エミール・ノルデをフィーチャーしたらしいが、ノルデを「迫害された画家」として演出した。けど、ノルデはふつうにナチス政権と関係を保っていたらしい。また、ユダヤ人画家のルドルフ・レヴィがハフトマンとイタリアで同宿だったが、おそらくこのハフトマンの手引きでゲシュタポに捕まっている。第一回ドクメンタでルドルフ・レヴィを出品予定だったらしいがリストから外されており、それはハフトマンがホロコーストについて言及されることを避けたかったためとおもわれる。

こういったことが最近あきらかになったことが背景にあった。それとルアンルパやタリン・パディらとは関係ないわけだけど、ドイツの美術業界からすれば、神経質になっておかしくない問題だった。

https://www.blog-der-republik.de/nach-der-documenta-fifteen-kein-abschied-von-der-documenta/

このテキストは、上記のような文脈だけでなく、ドクメンタ15にまつわるアレコレについてけっこう的確な論評をしているようにおもわれ、おもしろかった(DeepLで読んだ)。

これを見に行った

70年代とかの、「人間と物質」展とかもの派とかアースワークだとかを、環境問題ですっと切れるのがわかったのはよかった。最近のものとなると、「ええ、それこの巨大資本スペースで予算結構もらってやるのどうなの...?」みたいな気持ちになった。

森美術館開館20周年記念展 私たちのエコロジー:地球という惑星を生きるために | 森美術館 - MORI ART MUSEUM

https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/eco/index.html

環境問題についての美術展をいまやるのに Just stop oil の運動の紹介もないのはやっぱりぬるいなと感じてしまう。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

作家が考えてモノとかを組み合わせて問題を提示する、みたいなのって表象のレベルから抜け出せなくて、どうやっても観客には届かないけど、そういう美術展が作り出してしまう「観客-表象」という関係に亀裂を入れているのが Just stop oil なわけで、どっちに批評性あるかって言うとねぇ