関東軍の満州経営、まじで意味がわからん...

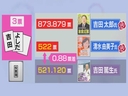

“0.88票差”に泣く…岐阜・養老町議選 最下位当選者522票に対し521.120票で落選「40-50票差なら諦めも…」 https://www.tokai-tv.com/tokainews/feature/article_20230425_27070

ある意味で同数でくじ引きしたやつよりも諦めきれんやつやこれ…

気になる。

ていうか InterCommunication が読めるってだけでもいいな。

https://distance.media/about.html

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

「コンテンツにはなぜ値段がつくのか」というのはたぶん以前にはなかった問いのあり方で、「値段がつくような単位としてのコンテンツ」という枠組みが成立してきたからこそ、「コンテンツにはなぜ値段がつくのか」という問いが成立している。

いままで雑誌や書物という単位で販売していた(いる)わけだから、その媒体から切り離されたものとしてのコンテンツに価格がついていたわけではない。というか、現在においても、価格がつく対象としての「コンテンツ」の位置付けはかなり不明瞭だとおもう。

たとえば、DOIのようなものは「コンテンツ」にIDを振っていく仕組みだから、このID単位に価格をつけることは可能だけど、じっさい問題としては、サブスクとかが発達して「何を売っている/買っているかよくわからない」状態になっている。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

「5年後に気になって読むかも」とか「むかし読んだ気がするけど、どこだったかわからない」みたいなときのために買っていて、この場合、購買動機として書物という形態がけっこう重要になるんだけど、「コンテンツを買う」場合にはどのあたりが重要になるのだろうか。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

大手出版社だと、たぶん書店とか印刷業とか、そういう産業生態系のどまんなかにいて、既存の流通を裏切ってしまうと影響がおおきくて、業界が全体で変わるみたいなのがないと動けないところがありそう。コンテンツと読者の関係だけで割り切ることができないというか。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。