オレンジは頭悪いけど実験するの好きだから馬鹿でも帰納法的に結果を可視化できるモンテカルロ法で実験して遊ぶの好き><

オレンジは頭悪いけど実験するの好きだから馬鹿でも帰納法的に結果を可視化できるモンテカルロ法で実験して遊ぶの好き><

オレンジが作ったのはたしか高度で散乱させる架空の粒子の密度?大きさ?を配置して、ランダムな波長の光線を 一定の範囲のランダムな方向から当てて、波長を元に反射しやすさ?を求めてその確率でランダムに反射させて、それを軌跡として描くのを気が済むまで(?)繰り返すと、地球の空みたいな画像が出来上がるみたいな感じのシミュレーションだったかも><

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ミー散乱とレイリー散乱のシミュレーションすると、雲と青空と夕焼け作れる><(10年くらい前に作った><(ソースコード行方不明><;))

雪も雲と同じ仕組みかも><

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

めちゃくちゃおもしろい>< ソ連の戦車にトルコンついてないって知らなかった><;

戦車小話~どうして戦後ソ連戦車は後進が遅い・超信地旋回ができないのか - Togetter https://togetter.com/li/1870617

なぜ公式音源ではなく「カービィ」のアレンジ楽曲がグラミー賞を受賞したのか?さらば「非公認」~ゲーム音楽アレンジ/リミックスの新時代 https://jp.ign.com/game-music/58902/feature/

おもしろそう><(高くて買えない(2時間ぶり本日2回目))

アメリカとは何か (平凡社ライブラリー (89)) | 斎藤 真 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4582760899/

学会で「年金生活者の齋藤です」って名乗った話、この方のエピソードっぽい?><

斎藤眞 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E8%97%A4%E7%9C%9E

学会で『年金生活者の○○です。この分野はよく知らないのですが…』という素人質問の亜種登場「退職後も研究してる」 - Togetter https://togetter.com/li/1870951

2時間ほど前の話題に戻るけど、ゴママヨヨーグルトって、そもそもヨーグルトドレッシングにマヨネーズが入る場合もある(作り方による)わけだからそれにゴマが入った程度で奇妙なものにはならないよね感><

1人あたりのみりんの消費量の都道府県ランキング - 都道府県格付研究所 http://grading.jpn.org/Divzei1008006.html

しょうゆと郷土料理

郷土料理からみた醤油の地域特性

フードコーディネーター・調理文化研究家 福留 奈美

青山学院女子短期大学 准教授 宇都宮 由佳 <3.92MB>

[pdf] https://www.kikkoman.co.jp/pdf/no26_j_008_025.pdf

FOOD CULTURE No.26 研究機関誌「FOOD CULTURE」 キッコーマン国際食文化研究センター | キッコーマン https://www.kikkoman.co.jp/kiifc/foodculture/no26_j.html

煮物の味付けについて調べてたら、埼玉の各お城の殿様のその後というか子孫ってそれぞれ何してるんだろ?><; という所まで興味が脱線した><;

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

すごくおもしろそう><(高くて買えない)

『ソフトウェアアーキテクチャの基礎 ―エンジニアリングに基づく体系的アプローチ』を読めばアーキテクトになれるのだろうか - Magnolia Tech https://blog.magnolia.tech/entry/2022/04/09/211022

つくれぽが2017年からあるということは、記事が書かれるよりも前に既に「かぼちゃの ごま=マヨ=ヨーグルトサラダ」が実在してたっぽい><

!!!!!><

かぼちゃの ごま=マヨ=ヨーグルトサラダ レシピ・作り方 by ☆3匹の子ぶた☆ 【クックパッド】 簡単おいしいみんなのレシピが367万品 https://cookpad.com/recipe/4793317?view=single

【論説】ゴママヨおよびそれに付随するさまざまな現象の研究 - 0と1の間でティータイム https://3qua9la-notebook.hatenablog.com/entry/2021/04/10/220317

"...例: 「ゴママヨヨーグルト」は2項ゴママヨであるが、実際にゴママヨヨーグルトは存在せず *4 意図的に作られた単語であるため、一般的にはゴママヨとは認められない。..."

"*4: 存在したとしても、筆者は食べたくない。"

・・・><

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

・・・なので、小学校で10進数を教える時に『10進数のルール』の教育に陥らないように2進数も教えるべきかもって言ってる><

クリティカルシンキング教育寄りの発想><

アメリカで2桁の計算を実際に教える時にどう教えてるかまでは知らないけど、アメリカ数学教育の「道具としての数学の要素とその応用場面を中心に教える」(そして暗記はさせない)やり方の発想に立てば、10進数を教える場面でも「そもそも桁とはなにか?」という面から教えて2進やら12進やらもあるよって道具として教えて「この場合は8進数で考えるとうまくいくかも!?」みたいに思い至れるように教えるって方向になるかも><

それは「つまんないし何に使うんだかさっぱりわかんないしやたら暗記させられる日本の数学教育」から脱却の方向になるかも><

オレンジはそんなアメリカの数学事情なんてさっきの動画見るまでは「日本人と比べると『マジで!?』って思うくらいアメリカ人は暗算とか全然出来ないらしい?><;」くらいしか知らなかったけど、

アメリカの数学教育の考え方って、オレンジが普段「理解するというのはこういうこと!><# 」とか「オレンジだったら何事もこう教える><(これが出来るとなにがうれしいのかとかを重視する)」みたいに書いてる事とかなりそっくりっぽさ><

・・・なので、日本の数学は「○○を習ったけどこんなのいつ使うんだよ!? こんなの教わるの無駄だよ!」になりやすいけど、

アメリカの数学は『こういう場面ではこれを使うと解決できる』という判断能力を教育によってつけて行くって方向、つまり『「いつ使うのか?」を中心に置いて教える』ので、大学入試のテストでも問題の最初に三角形の面積の求め方とかそういうのまで暗記してなくてもいいように公式が書いてあるって事らしい・・・><

あと、アメリカの数学は「理解した」=「他人にそれについて説明できる」って発想っぽい><

(つづき)

なので、公式を暗記してるか何てどうでもよく(エリートじゃなければ)たとえば「ここではピタゴラスの定理を使えば解けるかも! ・・・・どんな式だったっけ?」でもいいし暗算出来なきゃ関数電卓使えばいいって発想っぽい><

で、アメリカの高校で数学教師してる日本人の方のブログを発見して、どの記事の興味深いんだけど、とりあえずこのふたつの記事の内容が特徴的かもで、

日米の高校数学の比較 – In Nadeshiko Way http://innadeshikoway.com/?p=4926

子どもを算数・数学嫌いにしないために(後編) – In Nadeshiko Way http://innadeshikoway.com/?p=4544

アメリカの現在の数学(や、学問そのもの)は、クリティカルシンキングを重視した考えで、なにか数学の要素を解ける事よりも、「目の前の問題に対して数学のどの要素を当てはめれば問題を解決できるのか?」を理解することを重視してるっぽい><(つづく)

"アメリカの数学が簡単すぎる!?大学入試の問題を解いてみた!" を YouTube で見る https://youtu.be/SRSUCPl9fpw

アメリカ育ちの人が解説する動画だけどマジでマジでマジで簡単でびっくりかも><

公式どころか一回転は360度ですとかまで最初のページに書いてあるので小学生レベルのことすら暗記してこなくても解けちゃうかも><;

で、最後の方に日米の考え方の違いについて話してて興味深い><

10進数を単に10進数だけのルールとして教えても桁上がりの理解じゃなく単に10進数の振る舞いの丸暗記で済んじゃうでしょ?><

2進や60進や12進もあって周りにそれらがあって日常的に使われてるという所から教えれば、10進の振る舞いの丸暗記なんてくだらない覚え方ではなく「n進数とはどういうものなのか?」で理解できる><

教えれば「覚える」なんて単純なことを言ってるんじゃなく、具体的にどうなってるのか、どうしてそうなるのかの理解の部分を軽視して「なるものはなる!」で済ませる場面が多すぎるから、算数苦手で数学嫌いの子も増えて当然かも><

という視点で言ってる><

覚えるんじゃなく理解中心><

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

小学校で時計の読み方を習うときに、60進数に触れているんだけど、進数って言葉を使わないから後で知識がリンクしないんだろうなと思ったりした。最近の教え方は知らんけど。

教育からして駄目 (#.4228420) | 日本のデジタル化は遅れている。アナログ的な非効率がまかり通っているとの指摘 | スラド https://srad.jp/comment/4228420

このツリー、2進数を小学生に教えるべきかでも揉めてるけど、オレンジ的にはプログラミング教育とは別に算数で2桁の計算を教える辺りで10進数の理解の為に同時に2進数も教えるべきかもって思うかも><

2桁の引き算の筆算で躓く人も減るんでは感><

たとえば、このユーザー定義型(のリテラル)は「アルファベット1文字と浮動少数点数の10進数で、-20以上、+20以下で少数点以下2桁までである」みたいに表現する仕組みを持っていて、その型への代入で「A07.42」みたいなのは許されるけど「10.00」「B21.00」「C1.9999」みたいなのは静的検査で弾かれるみたいなの><

列挙型で済むようなのなら列挙型を使って静的型検査時で安全にするって出来るけど、それより複雑だと同じように安全を保てず、定数なのに実行時に例外が出る事になっちゃうじゃん?><

なるべく静的に検査したいって発想を基準に考えるとかなりの妥協になっちゃうので、複雑な条件を定義してユーザー定義のリテラルを作って静的検査出来る仕組みがあったらいいのにって><

DecimalCoordinate hoge = new DecimalCoordinate(35.68N, 139.767E);

って書けたり、コンストラクタの引数がこの例で言うと緯度経度として正しくない(ユーザー定義の緯度型、経度型のリテラルの表現に違反してる)場合に静的型検査時に例外出るような環境が欲しい><

つまりそのコードでごく基本的に使う型(というかなんというか)もユーザーが自作出来て静的型検査される言語環境が欲しい><

組み込まれた型というかプリミティブな型をそのまま使う発想って、データ型の型安全の発想に反してるように感じるから><

Java、演算子のオーバーロードが無いのでものすごく嫌い><

(という話と、ユーザー定義のリテラルが作れて静的型検査出来る言語が欲しいって話って繋がってる><)

ていうか、ていうか、(型検査がすさまじく遅くなりそうだけど)リテラルの表現をユーザーが定義してコンパイル時に静的型検査出来る言語が欲しい・・・><

前にも書いた例だけど、緯度経度型のリテラルを定義して、「35.68N 139.767E」みたいなのをリテラルで解釈してたとえば緯度としてあり得ない「512.42N」とか「35.68A」とかは静的型検査時にリテラルのエラーとして検出出来るような言語><

オレンジはC# で、

double hoge = 1.0d;

みたいに少なくとも浮動少数点数の時にはリテラルの型を明示的に冗長に書く事が多い派><

これ、この環境のデザインがおかしいのもアレだけど、なるべく型とかは明示的に書く発想の環境であれば、こんな事にはならないからちゃんと・・・あれだよね><(全く明示的ではない文章)

- YQ(Kotlin版)は32bit符号付き整数に収まる整数リテラルをjava.lang.Integer、その範囲を越える整数リテラルをjava.lang.Longとして解釈する

- YQの四則演算関数は全ての引数に対して擬似コード args.map { |v| v.toString().toLong() } を行ってから計算する

- YQのequalsは第1引数をレシーバとし、第2引数を引数としてequals()を呼んでいる

- java.lang.Long.equals() は、引数がjava.lang.Longかつ内容が同じ場合に真となる

- 整数リテラル 2 はjava.lang.Integerであるため、これが真になることは無い

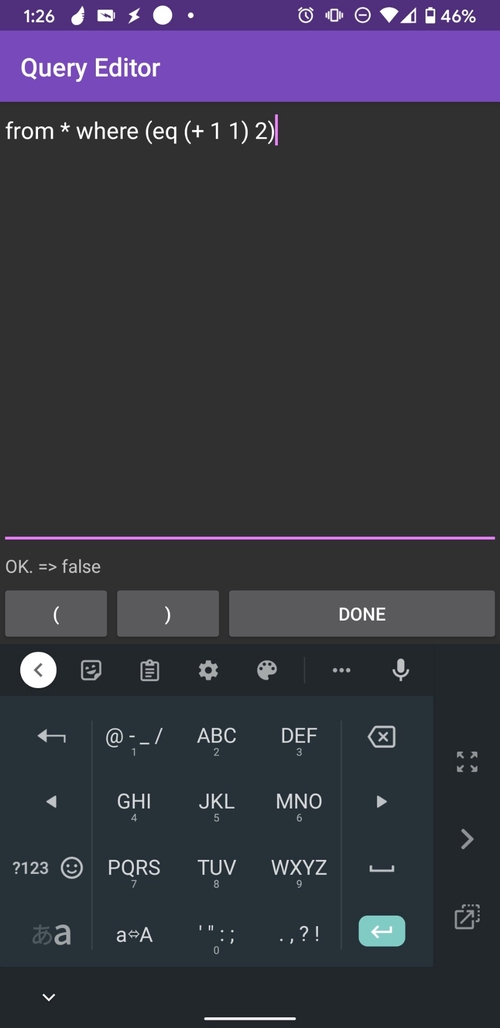

問題: なぜこのYQは偽であるか?(※この結果自体はバグです)

><

#Worldle #79 1/6 (100%)

🟩🟩🟩🟩🟩🎉

https://worldle.teuteuf.fr

Windows 3.1、30 周年を迎える | スラド IT https://it.srad.jp/story/22/04/09/075247/

SF作品で登場人物が「フィート」などを使っていると興醒めである。ヤード・ポンド法を採用しているような連中が高度な文明を築くことはあり得ない。 - Togetter https://togetter.com/li/1868838