ドライパスタよりも水団で作るほうが生の本物のオレキエッテに近いかも><

作った時のツイート><

https://twitter.com/orange_in_space/status/83315747555778560

https://twitter.com/orange_in_space/status/83316323140124673

https://twitter.com/orange_in_space/status/83316697087475712

https://twitter.com/orange_in_space/status/83317269517713408

https://twitter.com/orange_in_space/status/83317498790952962

チーマ・ディ・ラーパのオレキエッテ

https://www.lagostina.jp/recipe/detail/12/

↑を、オレキエッテの代わりに味付けてない水団(水で練った小麦粉を塩ちょっと入れたお湯で茹でただけのもの)、アンチョビの代わりに酒盗、チーマ・ディ・ラーパの代わりにブロッコリー、(このレシピには無いけど普通は)最後に載せるリコッタの代わりに生の絹ごし豆腐

っていう和風オレキエッテ的なものオレンジが前に考案して食べたら超おいしかった><

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ていうかgoto使う場面オレンジの場合はほぼ発生しないというか25年くらい?はgoto使ってないと思う><(ちょと見づらくなってもifで分けるとかするし、ブロックも一つ一つ抜けるように書く><)

そんな感じでクラシカルなBASICで書くと、引数代用グローバル変数への代入とGOSUBと、ON ERRORでのエラー処理のとび先変更がずらっと並びまくるという地獄になってしまう><;

あと、クラシカルなBASICでも超クラシカルじゃなければエラー処理はあるので

ON ERROR GOSUB *HOGE_ERR

みたいな感じだっけ(?)とRESUME?><;

忘れちゃったけど、それらでどうにかしてた><(あやふや)

リソース破棄のために (C++ でいうところの destructor を適切な順序で漏れなく呼び出すために) ブロックからの脱出で goto を使うみたいな例はよくあるね (個人的には無限にリソース破棄の関数呼び出しを複製するより goto 使った方がよほどマトモなコードだと思うけど)

var hoge=nankashori(123,456);

みたいにクラシカルなBASICは書けないので

420 PARAM_A=123

430 PARAM_B=456

440 GOSUB *NANKASHORI

450 HOGE=RESULT

的な苦労が・・・><

(そういうコードを書きながら「Cコンパイラ欲しい;; 何万円もして買えないつらい;;」って思ってた><;)

マジな話として、クラシカルなBASICでどうにか読みやすく書くには関数作れないのでGOSUB多用してそれっぽく(?)しまくってた><

(引数も戻り値も無い関数しか作れなくてグローバル変数で受け渡すしかない環境って考えると当時のBASICの苦行わかるかも?><;)

の投稿

shinderuman@ding-dong.asmodeus.tokyo

の投稿

shinderuman@ding-dong.asmodeus.tokyoこのアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

養命酒、モンスターエナジーをチェイサーにして飲むとすさまじくおいしいけど、カフェイン+アルコールのせい(?)で一時的に頭おかしくなるし心拍数上がるからたぶん体に良くない><(?)

この前追加されたWestern Star 49Xがぴっこぴっこいうっぽい><

https://youtu.be/nbBrWh4guuw?t=1058

https://youtu.be/Qp1Gd0RpCbA?t=142

ATSに出てくるトラックだと電子音で「ぴっこんぴっこん」いうやつあって微妙にムカつく><(聴こえづらい車種よりはマシだけど><;)

BMWだったかリーフだったか忘れたけど、ウィンカー音が「ふぉ〜ん」ってハープみたいなクルマがあった気がする

昔は物理的に(音を出す目的では無い)リレーだったけど、いまは実際にリレーを使ってるのは少ないんだったかも・・・?><

たとえばウィンカーのインジケータが一定の寿命で機能しなくなる不具合があった場合にはそれは保安基準に適合しなくなる不具合なのでリコール対象になるかも?><

米国家運輸安全委員会、Teslaのメディアコントロールユニット故障多発の原因はeMMCのウェアアウトと断定 | スラド ハードウェア https://hardware.srad.jp/story/20/11/19/171244/

これ読んでてふと思った><

ウィンカーの『音』って保安基準あるのかな?><;

自己解決>< 無いっぽい><

保安基準のウィンカーのインジケータに関するのこれだけっぽい?><

第137条 十一

"運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器(自動車の両側面に備える方向指示器を除く。)の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を運転者に表示する装置を備えること。"

oh....><

アレシボ天文台の巨大電波望遠鏡、廃止・解体へ | スラド サイエンス https://science.srad.jp/story/20/11/21/0353252/

ATS、あと、大型貨物輸送用の多関節トレーラーを自分で所有できるようになってた><

(前は自社所有じゃなく荷主が持ってるやつのみだった><)

American truck simulatorが出るずっと前、ETS2で遊んでた頃からやってみたかった事がついに出来た><

もちろん、in this countryを聴きながら走りました><;

https://open.spotify.com/track/5gf9qeUJUHvhp1TkHUJ2sR?si=_UWMh-GBQiiVbki-_1Mk4w

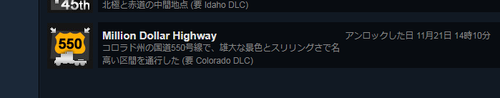

American Truck Simulatorコロラド州DLC、なんと実績に映画Over the topの道路のがある!!!!><

この収獲してるの全部牛の餌になるんだよ?><; ヤバくない?><;

CLAAS JAGUAR / 2009 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=p2XVOCzKjKg

牛って結局事実上畑で作ってて、

とんでもない耕地面積を占有してとんでもない量の水を使ってとんでもない大型の農機を大量にとんでもない量の石油で動かして育ててるって考えると、社会科的知識としてだけ知ってた「牛肉って環境負荷が高い食品」って話がより実感的にヤバさがわかる感><

Farming Simulatorのおかげでコーンサイレージ(トウモロコシを茎ごと収獲して粉砕して発酵させて作る牛の餌)にも興味もって、実際の動画を良く見るようになったけど、「・・・よく考えるとこれ全部牛の餌なんだよね?><;」って考えるととんでもないなって><

これ、牛肉とどっちが環境負荷少ないのか気になる><

マクドナルド、独自製法の植物由来の人工肉を開発へ。来年市場に投入 | スラド サイエンス https://science.srad.jp/story/20/11/10/0344229/

@hadsn 電源関連の規格の規格違反を当然のようにゆるしまくっちゃってる(不十分なので違反されまくってる)のがアレかもって><

USBって3.0以降特に失敗した規格だよね><

ささったらマズかったり、ささっても機能しないものは物理的に刺さってはいけないのは安全なデザイン上常識><

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

@hadsn それはたしかにあれかも><;

あと、船舶の事故調査だと関係者があんまり協力的じゃなくて証言が十分に得られなかった感じの報告書(証言が得られなかったのでわかんないってそのまんまかいてあるやつ)がかなり多い気がするのが荒れかも><;

あわせて読みたい><(?)

日本航空機駿河湾上空ニアミス事故 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F%E9%A7%BF%E6%B2%B3%E6%B9%BE%E4%B8%8A%E7%A9%BA%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%82%B9%E4%BA%8B%E6%95%85

小学生乗った旅客船沈没 海保が運航会社を捜索 | NHKニュース https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201121/k10012724011000.html

修学旅行の旅客船沈没 船長を業務上過失往来危険の疑いで逮捕 | NHKニュース https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201120/k10012723221000.html

船舶の世界よく知らないけど、刑事事件にするなとまでは言わないけど、でも、逮捕までするの!?><;ってびっくりした><;

(航空の世界の常識から見ると事故調査が最優先されてなくてものすごく前時代的(安全の確立が最優先されてないしくみで危険な状態)に見える><)

たとえばドラムのパート、みんな当たり前のようにLinnやTR-808やTR-909やらの音とそれらのクローンな音を当たり前のように使われ新たな曲が作り続けられていってるし、でもたぶん普段から音楽聴く趣味があっても機材なんて知らんって大多数の人は、当然それらの音が数十年前の技術的制限により作られた音とその使用スタイルである事も知らない><

でも、人々は当たり前のようにそれらの音を聴き続けていく><

たぶんピアノとか各種ギターとかスタンダードなドラムセットとか、オーケストラで使用される標準的な楽器とか、そういうのがずっと使われ続けてるのと同様に将来にわたって><

録音が前提の音楽って当然ながら人類の歴史上、録音技術が出来る前には無いし、ほとんど誰でも聴けるほどの再生機材の普及無くしてはいまの録音が前提の音楽のスタイルも確立も無い><

同時に楽器の進化も起きていき事実上シンセサイザーの進化の歴史にあわせて音楽のスタイルが変化し形作られ、その進化が最終的に(ハードウェア的制限の少ない)ソフトウェア化のタイミングでほぼ固定されたので、そこまでの歴史が音楽史上将来にわたっても重要であることは変わらないと思う><

現在のポピュラーミュージックの形が確立した1960年代から1980年代の音楽を作った人々や機材を作った人々がかなり亡くなって行ってるので、いまのうちに生き残ってるそれらの人に証言たくさんしてもらって色々検証して資料かして保存しておかないと、「普段普通の人が聴く音楽がどうやって形成されていったのか?」「普通の人々が録音で音楽を聴く文化はどういう風に形成されて行ったのか?」という人類の歴史上とても重要な情報が闇の中に消えてしまう・・・><

リミックスなカバーは好き><(原曲越えてるカバーはいっぱいあるけど、それらって編曲が素晴らしいからこそだし><)

全然使用楽器を近づけるつもりが無いコピーバンドすごく嫌い><

(音をコピーする気がないならちゃんと自分達用にアレンジすりゃいいじゃん?><# 楽譜だけ元のにあわせて楽器が全く音違うやつ使うってなんなの?><)

ダムのケーブルクレーンを工事中に実際に使ってるところ一度だけ見たことある><

群馬県下仁田町の道平川ダム作ってる時に見た><

@opptape ケーブルクレーンの固定側の基礎だと思う。反対側はこんなん

http://damnet.or.jp/cgi-bin/binranB/Konogoro.cgi?id=217

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

「どういう風にどの楽器を使って録音されたのか?><」を知るのがオレンジの音楽の趣味だし、「この曲のこの音ってどうやって作ったんだろう?><」って気になって調べてわからないとストレスで死んでしまう><;

オレンジが非可逆圧縮音源じゃなくCDやハイレゾ配信の音楽を欲しいのも、聴く意味での音質に満足してないんじゃなくて、音を見る上での資料として見た場合に非可逆圧縮音源はかなり弱いから><

(非可逆圧縮音源は人間にほぼ聞こえない音をカットする事でファイルサイズ削減してるわけで、聞こえない部分の音をも見て情報を得ることが目的な人(><)には必要な音が削れちゃってたら満足じゃないの当たり前かも><)

基本的には同意だけど、例えば音楽でも聴くことが目的という面での楽しみで言えば人間が通常知覚できる範囲の制度の情報があれば十分だけど、制作背景を知るための資料としてはモナリザの絵で例えてるようにどこまでいっても現物以外は不十分で、音楽も制作時のマスター音源やミックスダウン前の各録音にも価値はあるかもで、それを個人でも楽しむタイプの人も居る><(→><)

(音楽は見るもの!><)

もうひとつ、同様に写真フィルムはフィルムの段階で劣化してるのでデジタルでもいいじゃんじゃなく、技術が進めばさらに情報を読めていけるのがその通りなんだから、わざわざ今からフィルムを使う意味はほぼないと思うけど、過去の写真フィルムは価値があるかも><

私が言いたいのは、原点が重要である理由は「精度が無限に高いから」ではなく「情報の取捨選択が行われない状態だから」なのではないかという話です

たとえば「フィルム写真は解像度が分子レベルなのでデジタルより精細」みたいな話があって、まあたしかにそうかもしれないけど。

レンズで光が歪み、フィルムの表面の形状で映像が歪み、フィルムの劣化で映像が変化し、現像でまたノイズが入るし制度もどこまで高いやら、そんな状況で本当に「分子レベルの解像度」に価値があるのか、というところを問わないといけないのでは

デジタル化の致命的な欠点として前者を挙げるべきで、ただ、これはアナログについても似たようなことがいえる

ハイレゾが不完全だと言いたいときに主張すべきなのは「マイクを通した時点で特性が完全には再現できなくなってるし、スピーカーを通すと更に歪むじゃん」であって「いつか人間が200kHzの音を感じ取れるようになるかもしれないじゃん」ではないという話です

それはハイレゾとかでも言われてるけど、単に「情報を応用できる可能性がある」ということは「人間が感覚器や理性で情報を堪能できる」とは別の話なので

たとえば原子レベルでモナ・リザのイラスト複製しようというとき、元のイラストを構成する個々の陽子が誕生してから今まで過ごしてきた主観時間という情報は失われるけど。

その情報が本当に失って惜しい情報なのかというと、おそらくそんなことはないし、どうせ元のイラストを保存しても陽子は少しずつ崩壊していくわけで

で、情報を記号化する時点で劣化が起きるのはそうなんだけど、そもそも人間も情報処理装置であるゆえ記号化による劣化からは逃れられないわけで。

人間が知覚不可能な特定の情報を残す意義があるのかというのを論じずに「劣化する!」と主張するのはちょっとアンフェアなわけですね

物理的な世界そのものはとにかく情報量が多く複雑なので、我々が何らかの目的を達するためには、人間や技術が扱える程度に情報量を減らして単純化しないといけない。

それをデジタル化の限界と言うなら、まあそうですねという感じはある

たとえばモナ・リザの絵の表面を、分解能が分子サイズの高精度なスキャナでスキャンして画像化したとしましょう。

この時点で我々は「絵の表面の色の配置を記憶し、残りは無視する」という取捨選択を行っている。

となると、後から「どうやら絵の下に別の絵が描かれていたが、塗りつぶされてモナ・リザが描かれたらしい」とか「今見るとこんな色だが、分子の状態を考慮すると昔は別の色に見えていたらしい」とかの情報は失われる

デジタルというのは数値 (digit) 化されているということ。

我々が扱いやすい性質の数値というのは、たとえば整数にしろ浮動小数点数にしろ、離散的で、精度に限りがあり、そしてほぼ直列である。

さて現実の物理的な情報というのは視点次第で多様な構造を持っているので、我々はその構造の中から残すものを選択して規約を作り、直列の中に押し込めねばならない

orangeはあざらし。好奇心旺盛で楽しいことが大好き。初対面の人にも平気で喋りかける。ちょっとトラブルメーカーな一面も。らっこの人とただならぬ関係に

#あなたを海のどうぶつに例えると https://4ndan.com/app/308/r/9

nezuko_2000はあざらし。好奇心旺盛で楽しいことが大好き。初対面の人にも平気で喋りかける。ちょっとトラブルメーカーな一面も。らっこの人と相性抜群

#あなたを海のどうぶつに例えると https://4ndan.com/app/308/r/9