Warszawa Wschodnia Osobowa(ワルシャワ東駅)で下車しますが、共産趣味の人々が歓喜しそうな駅前風景ですね。

Warszawa Wschodnia Osobowa(ワルシャワ東駅)で下車しますが、共産趣味の人々が歓喜しそうな駅前風景ですね。

Warszawa Wschodnia Osobowa(ワルシャワ東駅)のエキナカにマクドがありましたので朝マクドとしますが、人間がハトさんにエサをやってはいけないとのことで、ハトさんが勝手にエキナカに入ってきて朝マクドに励んでいるようですね。

残念ながら?Miasto Stołeczne Warszawa(ワルシャワ)に1時間も滞在せず、東のターミナル駅にタッチしただけで離れねばならぬようですね。

ボーランド国内の鉄道、国家予算が潤沢なのかどうかは不明ですが、駅などのインフラが比較的新しいですし、工事中の箇所も結構見かけるんですね。

Warszawa Wschodnia Osobowa(ワルシャワ東駅)からのPKP Intercity(ポーランド国鉄インターシティ)の列車では座席指定の人に追い払われず、生きてBiałystok(ビャウィストク)の駅近くの真新しいアパートに到着ですね。1泊だけしかしないのに、この設備はもったいないですね。

北方の国に向かう唯一の列車に乗るために朝早く起きずに済むようBiałystok(ビャウィストク)に宿を取ったんですが、せっかく来たんですし当地を散策することにしますね。

Białystok(ビャウィストク)の路線バスも、Lublin(ルブリン)と同様、3扉どこからでも乗降でき、車内に現金・クレジットカード両対応多言語券売機があっていいですが、ゾーン制運賃トラップにはまって高い運賃を支払わされますね。

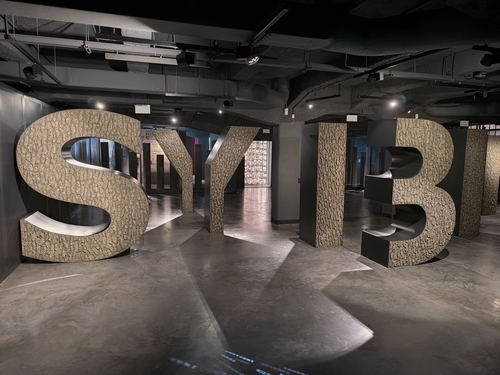

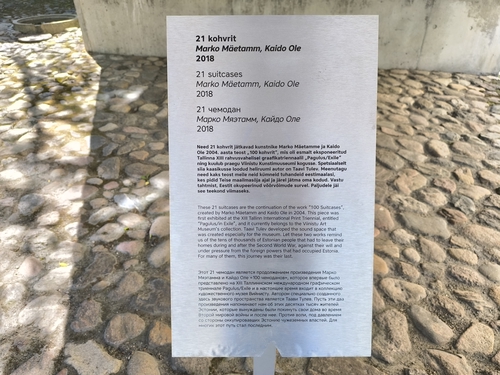

Białystok(ビャウィストク)北部郊外にある、第二次世界大戦時のソ連によるポーランド人シベリア追放に関する博物館(Muzeum Pamięci Sybiru)に到着ですね。https://sybir.bialystok.pl/en/

Muzeum Pamięci Sybiru(シベリア記念博物館)、最近オープンした博物館の例に漏れず、インタラクティブな展示が多いですね。

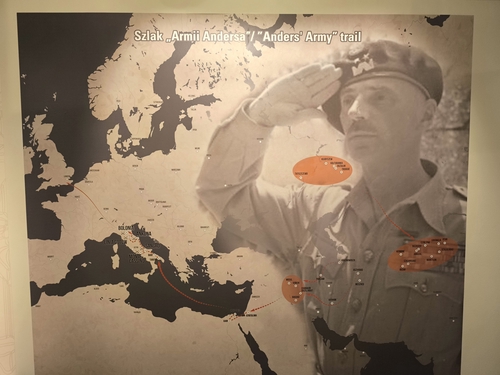

Muzeum Pamięci Sybiru(シベリア記念博物館)、ソ連時代のシベリア追放のみならず帝政ロシア時代のポーランド出身の探検家や自発的な移住者についても紹介されていますね。

Muzeum Pamięci Sybiru(シベリア記念博物館)、写真撮影不可が多いですが、シベリア追放当事者の個人情報に関することならともかく、レーニンとスターリンの写真まで撮影不可になっていて、基準が分かりませんね。

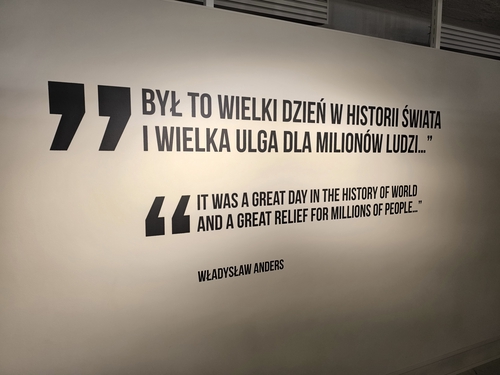

Muzeum Pamięci Sybiru(シベリア記念博物館)、全体的に暗めの雰囲気の展示になっていますが、第二次世界大戦中のポーランド軍の活躍に関してだけ妙に明るい雰囲気の展示になっていて、そのノリについていけませんね。

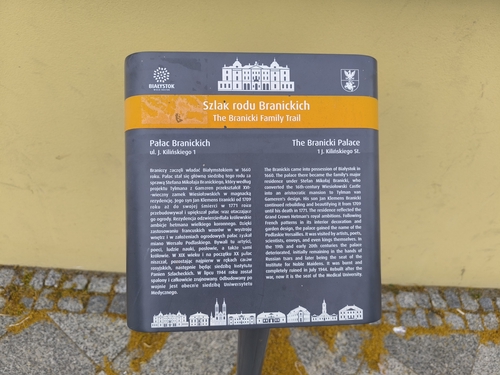

Białystok(ビャウィストク)は、当地最大の観光名物と思われるPałac Branickich(ブラニツキ宮殿)が作られた17〜18世紀に基盤が整備された比較的新しい都市のようですね。

Białystok(ビャウィストク)の旧市街、第二次世界大戦中のドイツ軍撤退時の破壊工作を免れた教会以外の伝統的建造物(ブラニツキ宮殿含む)は復元されているようですが、典型的な戦災都市ですね。

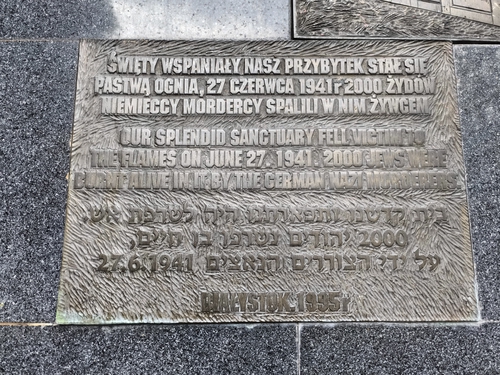

Białystok(ビャウィストク)の旧市街にあったシナゴーグは、ナチス・ドイツによって中にいる人たちと一緒に灰となったとのことですね。https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Synagoga_w_Bia%C5%82ymstoku

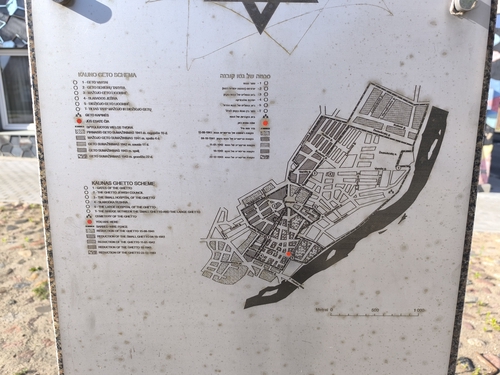

Białystok(ビャウィストク)、一時期は人口の6割を占めるほどのユダヤ系人口を有していたようで、旧市街の北側に隣接するゲットーはかなりの面積だったようですね。

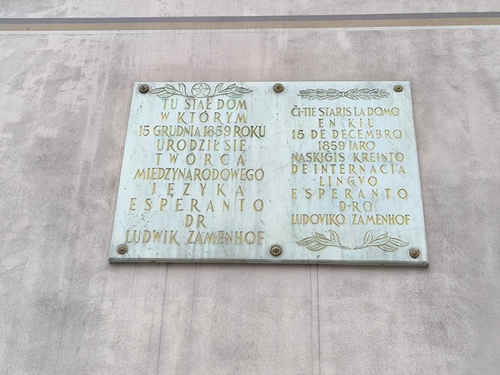

日常的に多言語が交錯する環境の中で国際語エスペラントを発明したLazaro Ludoviko Zamenhof(ラザーロ・ルドヴィコ・ザメンホフ)はここBiałystok(ビャウィストク)出身で、ゲットーがあった場所に生家跡や銅像がありますね。

食い倒れせず、生きてBiałystok(ビャウィストク)のアパートに帰着。Polska(ポーランド)最期…最後の夜ですのでポーランド料理レストランで…と思いましたが、Przemyśl(プシェミシル)で体験したBar mleczny(バル・ムレチュニィ)が恋しいですので、旧市街の一角にある様々な市民が集うお店(Bar Podlasie)で夕食としましたね。

この1週間でポーランドの食の虜になってしまいましたが、レンジでチンなPierogi ruskie(ピエロギ)とソーセージで別れを告げねばなりませんね。

Białystok(ビャウィストク)の鉄道駅至近の新築間もないと思われるきれいなアパートを出発しますが、エアコンがついてないのはいいとして、シャワー&トイレ&洗濯機用の部屋に換気設備はおろか窓さえ付いていないのは、ポーランドの新築アパートの標準仕様なんですかねえ…

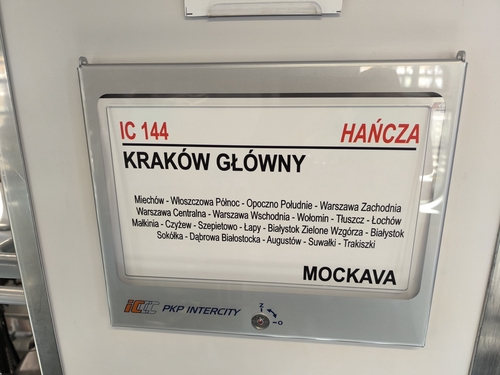

Białystok(ビャウィストク)の鉄道駅からPKP Intercity(ポーランド国鉄インターシティ)の最期…最後のお世話になって日1本の列車で北方の国へと向かいますが、こちらの列車、始発のKraków Główny(クラクフ中央駅)を午前4時台に出発するようですね。

こちらの列車、(少なくとも)ユーレイルパスでは座席予約が必要とのことでしたが、日頃の行いの良し悪しが指定座席に反映されるのか、窓側なのに真横に窓が無く前方の窓はブラインドをいっぱい下げられ通路側にも人がいるという拷問席が割り当てられてしまいましたので、景色を見るためにデッキに逃げ込みますね。

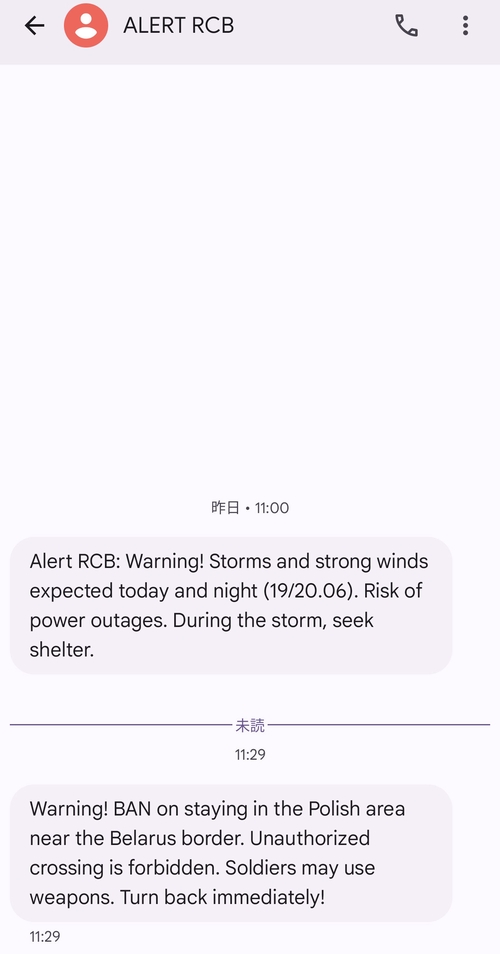

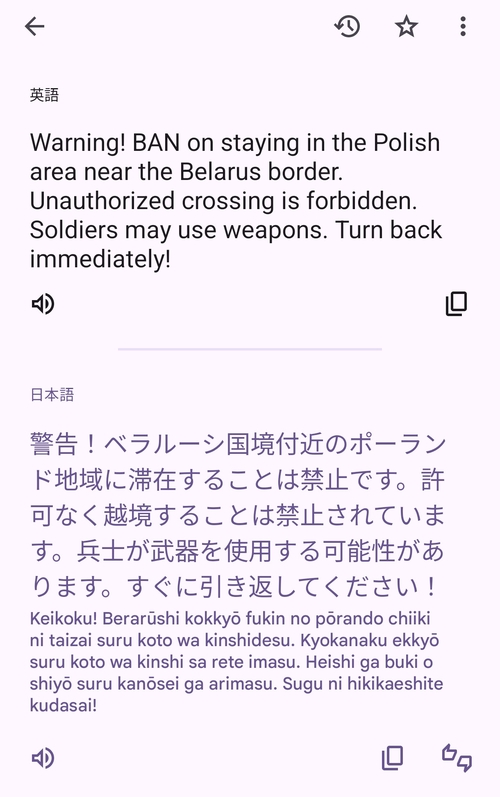

ややっ、何か変なSMSが入っていますが、列車の中ですので引き返すも何も自分の思い通りにはなりませんね。

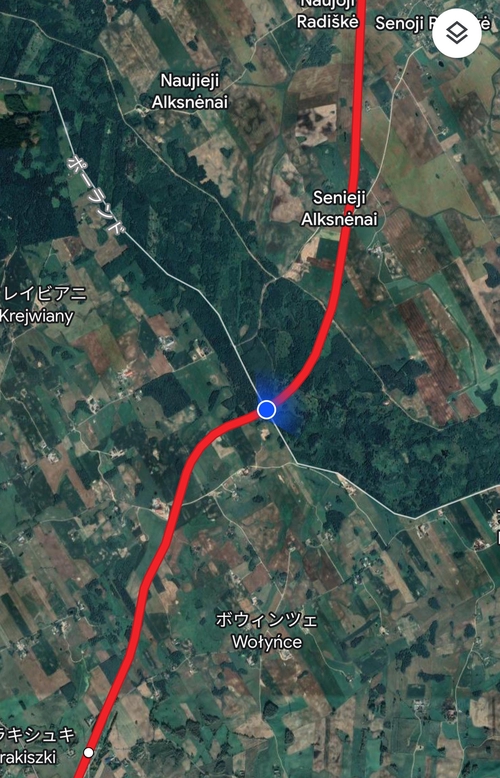

そういえば、ポーランドの北東端、Suwałki(スヴァウキ)の近隣にロシア領土に不法侵入できる?スポットがあったようですが、今は出来なくなっているようですね。

ということで、列車はРэспубліка Беларусь(ベラルーシ)領土に接近して武器を持った兵士に襲撃されず、生きてPolska(ポーランド)領土からLietuva(リトアニア)領土に入ったようですね。

PKP Intercity(ポーランド国鉄インターシティ)には散々な目に遭いましたが、Lietuva(リトアニア)最初の鉄道駅Mockavaでようやくお別れできますね。

旧ソ連の支配地に入って、標準軌からロシアと同じ軌間の広軌に変わり、LTG(リトアニア鉄道)のお世話になりますね。

Polska(ポーランド)側も結構な平原だったはずですが、Lietuva(リトアニア)側に入るとますます平原に磨きがかかるといったところですね。

ポーランド側と比べますと車両や車掌のサービスは洗練されているように見えますが、駅ホームなどのインフラは昔ながらのように見えますね。

平原から次第に起伏の大きい地形に変わり、終点Vilniaus geležinkelio stotis(ヴィルニュス中央駅)に到着のようですね。

行き倒れせず、生きてVilnius(ヴィリニュス)旧市街近くのアパートに到着ですね。ポーランド側の交通インフラの洗練度と比べますと、こちら側は昔ながらのヨーロッパといったところですね。

昔ながらのトロリーバスがえらい縦揺れしながら走っていて何という整備不良と思いましたが、最新鋭の低床式バスも同様に縦揺れしていて、路面の凹凸が大きいからのようですね。

Vilnius(ヴィリニュス)、第二次世界大戦による伝統的建造物の戦災は少なかったようですが、民族構成は入れ替わりに近いレベルで変化しているようなんですね。

かつて「北のエルサレム」と呼ばれ、ユダヤ系の文化の中心地だった頃を偲びますね。https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Synagogue_of_Vilna

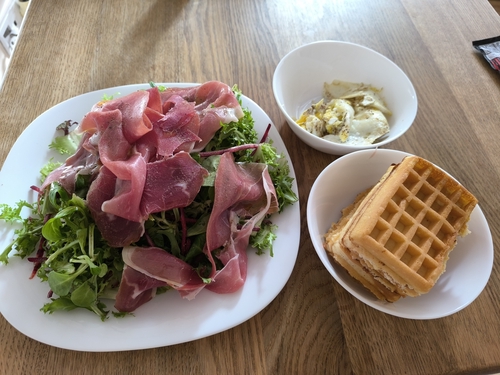

食い倒れせず、生きてアパートに帰着。朝食以降何も食べてなくお腹ペコペコなのと週末は混みそうですので、リトアニア料理レストラン(Bernelių Užeiga)でビーツの冷製スープであるŠaltibarščiai(シャルティ・バルシュチャイ)と当地のえらいでかい餃子であるところのKoldūnai(コルドゥーナイ)を美味しくいただきましたね。

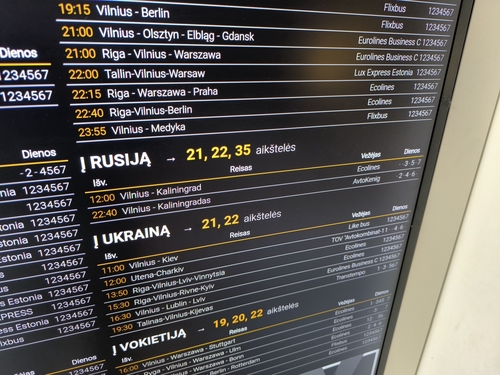

Vilniaus autobusų stotis(ヴィルニュスバスターミナル)から、Калининград(カリーニングラード)行きの昼行バスと夜行バスが出ているようですが、ターミナル内の自動券売機では行先の地名が出てこず買えないようですね。

Калининград(カリーニングラード)行きの昼行バスの運行事業者(Ecolines)の営業所がバスターミナルそばにありましたので、こちらでチケット購入できるかもしれませんね。

晴れている今日のうちに近隣都市の旅ですね。昨日と同じく、Vilniaus geležinkelio stotis(ヴィルニュス中央駅)からLTG(リトアニア鉄道)のお世話になりますね。

Vilniaus geležinkelio stotis(ヴィルニュス中央駅)から約1時間30分で、昨日は素通りしたKauno geležinkelio stotis(カウナス中央駅)に到着のようですね。

戦間期に臨時首都になり、当時建てられたモダニズム建築が2023年に世界遺産登録されたばかりのKaunas(カウナス)ですが、郊外の住宅地においても領事公邸などのモダニズム建築が点在するようですね。

Kaunas(カウナス)新市街の公園にモスクがあって金曜礼拝を行っていますが、こちらはもともとクリミア・タタール由来のリトアニア国民意識を持つイスラム教徒(リプカ・タタール人)のために作られたようですが、現在は外国人移民や外国人労働者と思われる人々が多く礼拝に来ているようですね。

Kaunas(カウナス)新市街のモダニズム建築、よく言えばバリエーションがあって、悪く言うと同時期に作られたテルアビブの白い都市や戦後に作られたクラクフのNowa Huta(ノヴァ・フタ)のようなバリエーション豊かな中に一貫したコンセプトがあるといった感じで無いんですね。

あと、ヨーロッパの他都市のように個別の建築だけでなくエリア全体での景観保護を行っている雰囲気でなく、ソ連時代の作りかけの建築がそのまま放置されたりしていますね。

とはいえ、Kaunas(カウナス)新市街は東西を貫く緑豊かな遊歩道が長く続いていて、魅力的な中心市街地ですね。

Kaunas(カウナス)新市街を東西を貫く遊歩道沿いにあるパン&カフェチェーン(Prezo kepyklėlė)に、遥か昔クリミア・タタールから移住したトラカイ人由来のKibinai(キビナイ)があるとのことで休憩としますが、ロシア帝国に追われてクリミア・タタールからトルコのエスキシェヒルに移住した人々由来のÇiğ Börek(チー・ボレイ)とは小麦の生地の中に具が入っているということ以外に共通点を見い出せませんね。

当地ではにんじんやその他野菜&果物をミキサーにかけてスムージーを作るのが流行っているのか、こちらのチェーンでもお店の人が大量のにんじんをミキサーに投入していますが、うさぎさんと異なり生のにんじんは好物ではありませんので、無難にりんごジュースを頂いておきますね。

東西に長いKaunas(カウナス)新市街を抜け、ようやく2つの川が合流する地点に形成された旧市街に入ってきたようですね。

かつてはポーランド系やユダヤ系の人々が都市に、リトアニア系の人々が都市以外にという棲み分けがされていたのと、身分が高い人々や知識層が文化的にポーランド化するということで、第一次世界大戦まではKaunas(カウナス)でもリトアニア系の住民は非常に少数だったようですね。

これまで訪問した諸都市と同じく、ここKaunas(カウナス)でも、第二次世界大戦時にゲットーが形成されユダヤ系の人々が消えていった歴史を有していますね。

ほな、Kaunas(カウナス)からVilnius(ヴィリニュス)に帰りましょう。Kaunas(カウナス)の路線バスは最新鋭の3扉でも一番前から乗車せねばならず、交通ICカードやスマホアプリを持っていない人は運転手から切符を購入せねばならず(現金オンリー)、昔ながらのヨーロッパですね。

これまで訪問したポーランドの諸都市では自動車や歩行者が交錯するところでも信号機無しの横断歩道(自動車一時停止必須)が目立っていましたが、リトアニアのKaunas(カウナス)では鉄道駅やバスターミナル前、歩行者専用道路と幹線道路が交差するところで歩行者を地下に潜らせる交通処理をやっていて、高松が乗り移ったみたいですね。

Kaunas(カウナス)のバスターミナルにある売店で、遥か昔クリミア・タタールから移住したトラカイ人由来のKibinai(キビナイ)と、これまたクリミア・タタール人由来の旧ソ連で広く食べられているČeburekas(チェブレキ)を購入して夕食としますが、クリミア・タタールからトルコのエスキシェヒルに移住した人々由来のÇiğ Börek(チー・ボレイ)と併せて、小麦の生地の中に具が入っているということ以外に共通点を見い出せず、食文化は移動した先で変化を続けるということですかねえ…

Kauno geležinkelio stotis(カウナス中央駅)からLTG(リトアニア鉄道)ワープで、生きてVilnius(ヴィリニュス)のアパートに帰着。Kaunas(カウナス)では、Sugiharos fondas ,,Diplomatai už gyvybę"にも行ってきましたのでメモっておきますね。https://www.sugiharahouse.com/

ふぇ〜、昨日は時折にわか雨が降る完全休養日ということで、宿泊アパートでゴロゴロ…旅行で見聞したものの纏めをやっていましたね。

ポーランドのLublin(ルブリン)にいるあたりから喉がガラガラする感じで宿泊場所の乾燥にやられたのかと思い込んでいましたが、どうも何かしらのウイルスに因るようで昨日から咳&やや発熱気味ですので、日本を含む世界で拡大中のKP.2・KP.3株かと思い、手持ちの抗体検査キットで2回検査したところ陰性でしたね(抗体検査陰性だからといって感染していないとは限りませんが)。とりあえず、天の声に従い、常備薬の銀翹散+麻杏甘石湯を処方しておきますね。

Gedimino pilis(ゲディミナス城)は塔に上がらなければ無料とのことで上がりますが、城からはVilnius(ヴィリニュス)旧市街を一望できますね。

Gedimino pilis(ゲディミナス城)からはVilnius(ヴィリニュス)新市街も一望できますが、えらい近代的ですね。

コペンハーゲンのクリスチャニア地区のような界隈を予想していましたが、普通に官憲の手が入っているようですし、普通にオシャレリノベーション界隈のような気がしますね。

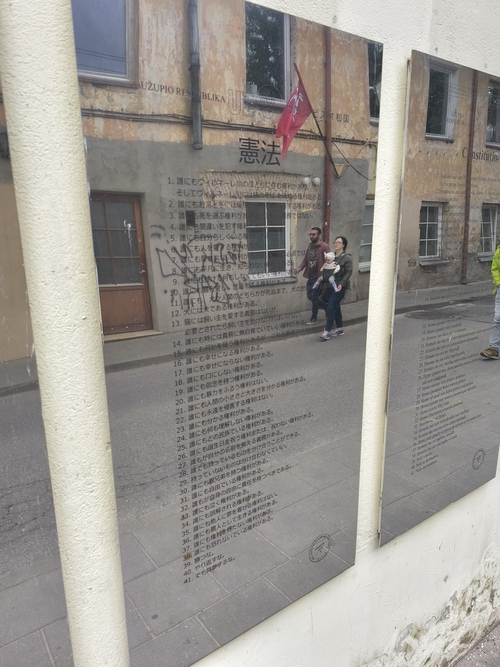

Užupio respublika(ウジュピス共和国)の一角で、日本語を含む多言語で憲法が掲示されていますが、いいことを書いていますね。

ポーランドで罹患した風土病?の発作により行き倒れせず、生きてアパートに帰着。Vilnius(ヴィリニュス)の広場では国旗ほかいかめしい旗を掲げた1941年6月の対ソ連蜂起の指導者を称える?デモをやっていましたが、蜂起の主体となったリトアニア人グルーブのメンバーがKaunas(カウナス)など各地で行ったことを知りますと、周囲の人々の冷ややかな目線が理解できますね。

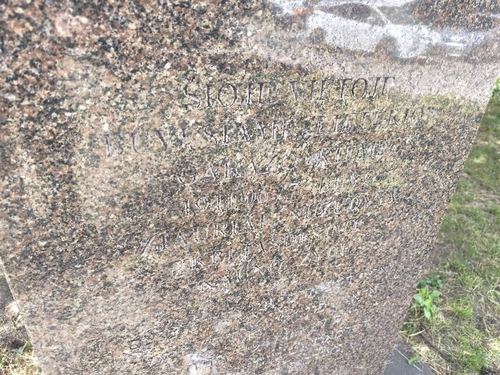

Kaunas(カウナス)に行った時に、1941年6月の対ソ連蜂起時に当地で起きた事件に関する慰霊碑がひっそりと立っているのを撮影していましたね。https://en.wikipedia.org/wiki/Kaunas_pogrom

Vilnius(ヴィリニュス)のキッチン洗濯機付き宿泊アパートを出発しますね。

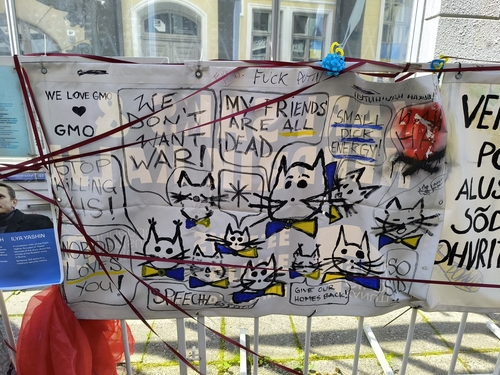

Vilnius(ヴィリニュス)はウクライナにあるのかと思うほどに、ウクライナ国旗があちこちで見られる都市でしたね。

今日も今日とて、LTG(リトアニア鉄道)の旅ですね。Vilniaus geležinkelio stotis(ヴィルニュス中央駅)から国際列車で北方の国に向かいますが、朝6時30分発が始発かつ最終なのは何とかならないんですかねえ…

おやや、LTG(リトアニア鉄道)の国際列車、ポーランド方面から乗り換える方は自由席のようですが、北方の国家方面に行くのは予約必須のようで(ユーレイルパスのアプリでは予約必須の説明書き無し)、車掌さんにその場で座っている席の座席指定券を発行頂き恐縮ですね。とはいえ、ポーランド国鉄のように、わざわざ駅に出向いて地雷席を割り当てられるよりはいいかもしれませんね。

Lietuva(リトアニア)からLatvija(ラトビア)に入って、LDz(ラトビア国鉄)の区間に入ったようなんですが、外の風景は見た目変わりませんね。

Vilniaus geležinkelio stotis(ヴィルニュス中央駅)から約4時間でRīgas Pasažieru stacija(リガ中央駅)に到着ですが、自然の摂理に逆らわない?プラットホームとなっていますね。

おやや、Rīgas Centrāltirgus(リガ中央市場)、月曜だというのにスーパーと屋外の一角くらいしか開いていませんが、来るのが遅かったんですかねえ。

Kaunas(カウナス)で見かけた高松を見習ったかのような嫌がらせ地下道、Rīga(リガ)のターミナル駅前でも見かけますが、旧ソ連の負の遺産なんですかねえ。

ポーランド系やボーランド化した人たちがかつて住んでいたということで、ポーランド(第二次世界大戦前のドイツ領土以外)と同じようなリトアニア都市と異なり、Rīga(リガ)は東方植民に由来するバルト・ドイツ系やバルト・ドイツ化した人たちがかつて住んでいたとのことで、久しぶりにおドイツした旧市街を眺めることが出来て新鮮ですね。

カトリック教国を渡り歩いてきましたので、ルター派の教会が新鮮ですね。

おドイツなRīga(リガ)旧市街の広場の一角に旧ソ連な浮いた建物が…と思いましたが、あえて負の遺産を取り壊さず、旧ソ連をターゲットにした博物館としてリノベーションしたもののようですね。https://okupacijasmuzejs.lv/en/

Rīgas Pasažieru stacija(リガ中央駅)の前で放送禁止用語で怒鳴っているおっさんに絡まれず、生きて駅近くのキッチン&洗濯機&シャワートイレ付きのアパートに到着ですね。この手のアパートはチェックイン前&チェックイン後の手荷物をどうするかに困りますが、こちらは24時間対応フロントがあって安心ですね。

早朝のVilnius(ヴィリニュス)からの移動にユーレイルパスを使って今日一日はそのまま使えるということで、Rīgas Pasažieru stacija(リガ中央駅)から近郊列車の旅としますが、ユーレイルのスマホアプリではLDz(ラトビア国鉄)の時刻表検索に対応しておらず、アプリに手入力せねばならず面倒ですね。

Jūrmala(ユールマラ)付近のBaltijas jūra(バルト海)、果てしなく続く海岸線と海岸林が雄大ですが、肝心の砂浜は過剰使用の極みといったところですね。

Jūrmala(ユールマラ)付近のBaltijas jūra(バルト海)、太平洋のようにサーフィンを愉しめる感じでなく、瀬戸内海のように凪いだ感じでもなく、中途半端な波の中、海藻まみれの?海水浴を愉しむ人をちらほら見かけますが、海鳥にとっては格好の環境となっているようですね。

Jūrmala(ユールマラ)付近のBaltijas jūra(バルト海)、海岸林のトレッキングコースもあるようですね。

旧共産党エリートの保養地として知られるJūrmala(ユールマラ)ですが、保養地としての歴史は旧ソ連時代以前からのようで、古い別荘建築もちらほら見かけますね。

逆方向の列車に乗って帰宅難民にならず、生きてRīga(リガ)のアパートに帰着。今日は朝から市民の動き方とお店の開き具合がおかしいと思っていましたが、どうやらピンポイントでラトビアの祝日のようですね。

Rīgas Centrāltirgus(リガ中央市場)、今日は普通に営業しているようで、どこの建屋も開いていますね。

かわいいRīga(リガ)の路面電車に乗るために、コンビニ(NARVESEN)で公共交通24時間チケットを購入しますが、ポーランドのより小さい都市と異なりゾーン制を採用していないようで、乗車区間のことを考えずに済んでいいですね。

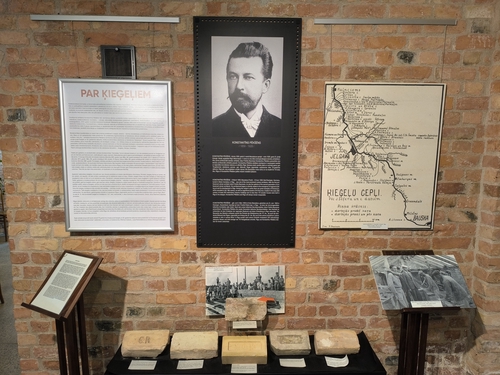

ロシア帝国統治期に帝国有数の工業都市として繁栄したRīga(リガ)は、19世紀末期から20世紀初頭の第一次世界大戦直前まで新市街中心に建てられた、当地のアール・ヌーヴォーであるJūgendstils(ユーゲントシュティール)様式の建築が多く残っていますが、まずはお勉強のためにRīgas Jūgendstila centrs(リガ・アール・ヌーヴォーセンター)に出向きますね。https://jugendstils.riga.lv/ https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABgas_J%C5%ABgendstila_centrs

Rīgas Jūgendstila centrs(リガ・アール・ヌーヴォーセンター)の螺旋階段にうっとりしてしまいますね。

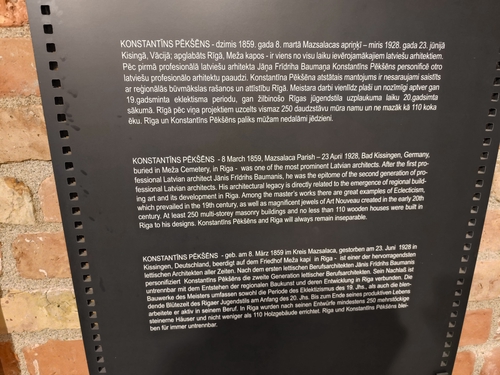

当地のJūgendstils(ユーゲントシュティール)様式の建築はバルト・ドイツ系やユダヤ系、ロシア系以外に民族意識が高まりつつあったというラトビア系の建築家が担ったようで、Rīgas Jūgendstila centrs(リガ・アール・ヌーヴォーセンター)ではラトビア系建築家Konstantīns Pēkšēns自身が設計した自宅を展示しているようですね。

Rīgas Jūgendstila centrs(リガ・アール・ヌーヴォーセンター)、展示されている調度品も素敵ですね。

Jūgendstils(ユーゲントシュティール)様式の壮麗な建築が並ぶ通りから1本ずれると、低層の木造建築が点在する通りがあったりするんですね。

Jūgendstils(ユーゲントシュティール)の建物が点在するRīga(リガ)新市街の一角にある、ビュフェ形式で比較的安価な食事ができるチェーンLIDOで昼食としますが、もうちょっとラトビアらしいものを取ればよかったですかねえ。

路面電車の電停なのに旧ソ連時代からと思われる階段で上下移動させられ、旧ソ連に対する憤りがつのったところで、Latvijas Okupācijas muzejs(ラトビア占領博物館)に入りますね。https://okupacijasmuzejs.lv/en

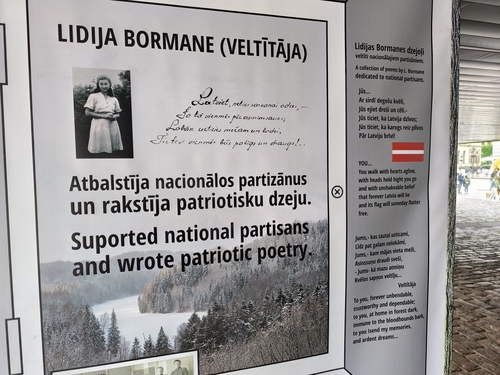

ラトビアのみならず日本や日本近隣を含む他国もそうですが、この手の展示はあの手この手の演出で言及されていることに心奪われるだけでなく、言及されていないことは何かと考えることが新たな学びにつながるかと思いますね。

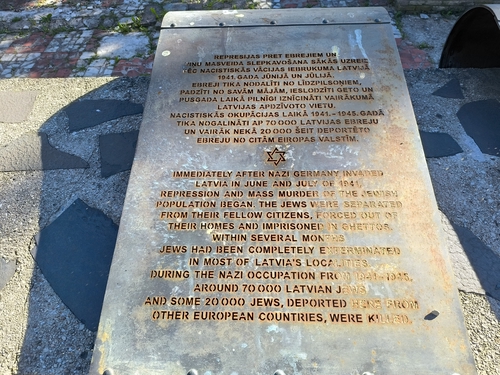

ポーランドやリトアニアの諸都市よりは少ないですが、Rīga(リガ)にもかつてユダヤ系の人々が住んでいたようで、第二次世界大戦時にはリトアニアと同様、地元の一部の人々がナチス・ドイツの行為に加担していたようですね。

ホテルでスマホの休憩…充電を行った後、再びJūgendstils(ユーゲントシュティール)の建築を求めて、ゾンビのようにRīga(リガ)新市街を彷徨い歩きますね。

こちらのJūgendstils(ユーゲントシュティール)建築に惑わされたか、1階にあるウズベキスタン料理レストラン(Uzbegims)に吸い込まれてしまいますね。

ウイグルのとはちょっと違いますがウズベキスタンのラグメンと羊肉串を美味しく頂きましたが、Jūgendstils(ユーゲントシュティール)建築に惑わされた代償は高くつきましたね。

Jūgendstils(ユーゲントシュティール)建築ゾンビになって永遠にRīga(リガ)新市街を彷徨わず、生きて宿泊アパートホテルに帰着。

Jūgendstils(ユーゲントシュティール)建築と思われる宿泊アパートホテル(Aparthotel Amella)をチェックアウトですね。水量調節可能なシャワートイレを存分に愉しめましたし、リノベーションしてまもないようで設備もきれいでしたし、現時点での円ユーロ相場でも結構お手頃でしたし、2泊だけとはもったいなかったですね。

Rīgas Pasažieru stacija(リガ中央駅)から再びLDz(ラトビア国鉄)の旅ですね。旧ソ連時代と思しき気動車がやってきて共産趣味の人や鉄道趣味の人は歓喜すると思われますが、当然のことながら充電設備がなくつらたんですね。

Rīga(リガ)から南の方は田園の中に集落、時々森林といったところでしたが、北の方は森林がメインになって、時々集落や田園といった景観になりますね。

踏切のそばに駅があるようですが、列車は踏切の中で停車していて、自動車の人々は列車の発車を延々と待たねばならず大変ですね。

Latvija(ラトビア)からEesti(エストニア)領土に入ってすぐの終点Valga(ヴァルガ)で下車しますね。

ややっ、ロシアのスパイとみなされたか、Valga(ヴァルガ)の鉄道駅で待ち構えていたEesti(エストニア)警察に目的地や期間、帰りのチケットのことまで細かく聞かれ、おまけにパスポートが偽造品でないかどうか?虫眼鏡で延々写真のページをチェックされますね。

Valga(ヴァルガ)の鉄道駅は有人の手荷物預かりが無く、1ユーロコインが必要なコインロッカーのみ有り、たまたま1つだけ空いていましたので、大きな荷物を投げ込み、街に繰り出すことにしますね。

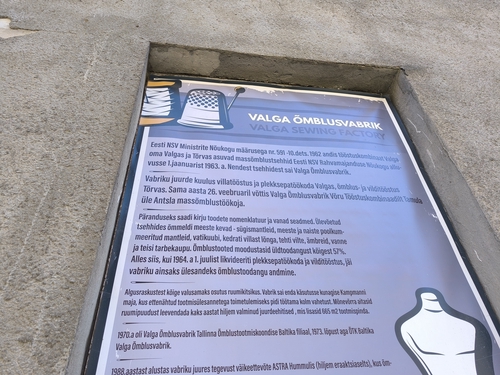

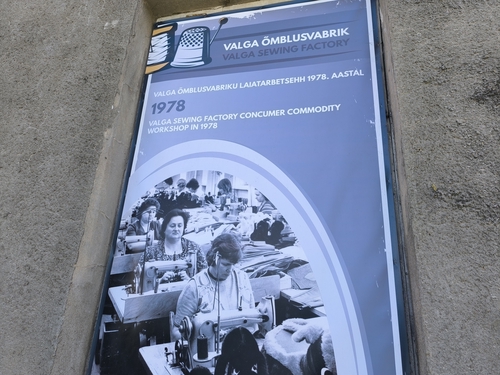

Valga(ヴァルガ)、旧ソ連時代からの古めかしい衣料品の工場がありますが、現在でも健在のようですね。

Latvija(ラトビア)に対する未練か、Eesti(エストニア)・Latvija(ラトビア)国境に到着しましたが、小川の国境のようですね。

Eesti(エストニア)のValga(ヴァルガ)とLatvija(ラトビア)のValka(ヴァルカ)は第一次世界大戦後に国境で分割されるまで一つの都市だったようですが、中心部はValga(ヴァルガ)側に取られて、Valka(ヴァルカ)側は都市というよりちょっと大きい集落レベルのようですね。

トイレに行きたいところですが、Latvija(ラトビア)のValka(ヴァルカ)でトイレに入れそうなところがレストランくらいしかなく、1国1レストランの原則を破ってしまいますね。

Eesti(エストニア)のValga(ヴァルガ)とLatvija(ラトビア)のValka(ヴァルカ)とで交通インフラ、特に横断歩道の整備レベルに差があり、両地の財力の差に起因するものなんですかねえ。

4時間近く待たされて、ようやくValga(ヴァルガ)の鉄道駅からEesti Raudtee(エストニア国鉄)のお世話になれますが、旧ソ連気動車から電源コンセント付きのえらい新しい気動車に変わって、こちらも両国鉄の財力の差なんですかねえ。

Eesti Raudtee(エストニア国鉄)の新しい気動車、Eesti(エストニア)最大の都市方面行きなのに3両?と訝しんでいましたが、案の定みっちり人が乗っていて、まるで岡山方面のJR西日本さまのケチケチダイヤ、ケチケチ車両運用を見習ったかのようですね。

へぅ〜、Eesti Raudtee(エストニア国鉄)、北欧人のような顔立ちの図体の大きい人々がいっぱい乗っていて圧迫感に苦しめられましたが、ようやく終点のBalti jaam(タリン・バルト駅)に到着のようですね。

ロシアのスパイと勘違いされて連行されず、生きてTallinn(タリン)新市街のホテルにチェックイン。今朝Rīgas Centrāltirgus(リガ中央市場)で調達した菓子パンで夕食としますね。

Rīgas Centrāltirgus(リガ中央市場)では、スペインのバルを想起させる立ち食いのお店でケーキとコーヒーを愉しみましたね。

Tallinn(タリン)旧市街、Rīga(リガ)と同じくハンザ同盟の構成都市として繁栄し、バルト・ドイツ系(とおそらくバルト・ドイツ化したエストニア系)の人々が建築を担ったということでおドイツな街並みとなっていますが、Vilnius(ヴィルニュス)旧市街よりコンパクトなRīga(リガ)旧市街を更にコンパクトにした旧市街ですね。

同じバルト・ドイツ系の人々が建築を担ったRīga(リガ)旧市街と比べますと、Tallinn(タリン)旧市街の方が平均的に高さが低く色合いと相まって可愛く見えますね。

同じロシア帝国下の都市ということで交流があったのか、Tallinn(タリン)旧市街でもRīga(リガ)のJūgendstils(ユーゲントシュティール)建築に似た20世紀初頭の壮麗な建築をちらほら見かけますね。

旧市街の建築を改装したTallinna Linnamuuseum(タリン都市博物館)で、Tallinn(タリン)の歴史のお勉強としますね。https://linnamuuseum.ee/

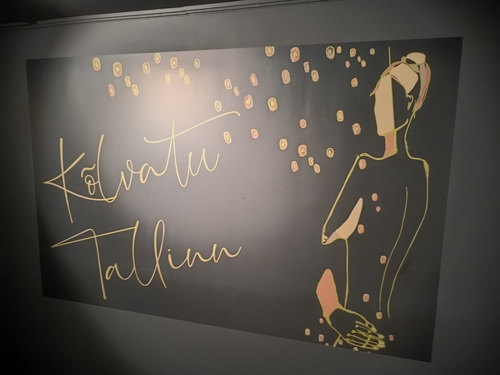

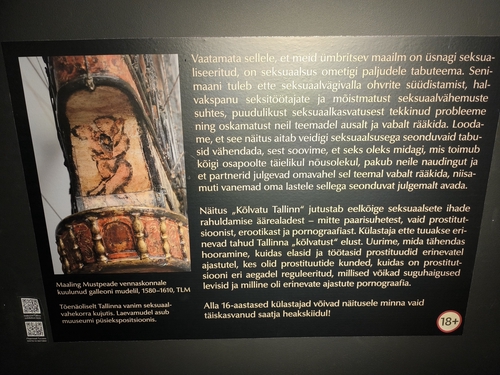

“Kõlvatu Tallinn”という18禁の展覧がありますので、入ってみますね。https://linnamuuseum.ee/cat-linnaelumuuseum/naitus-kolvatu-tallinn/

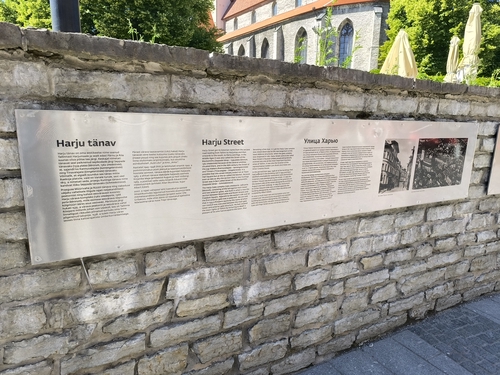

Tallinn(タリン)旧市街は戦災は無かったものと思い込んでいましたが、南端の方は旧ソ連の爆撃を受けて今は芝生広場となっているようですね。

Tallinn(タリン)の飲食文化についての事前調査が抜けていますが、どこからともなく聞こえてくる天の声に導かれて?当地最古のカフェ(Kohvik Maiasmokk)に到着し、チョコレートケーキとコーヒーの軽い昼食を美味しく頂きますね。

Tallinn(タリン)最古のカフェ(Kohvik Maiasmokk)のお向かいにプー…ロシア共和国大使館があるようですが、えらいことになっていますね。

Tallinn(タリン)にもRīga(リガ)と同様の旧ソ連やナチス・ドイツによる「占領」に関する博物館があるとのことで、Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamuには入りますね。https://vabamu.ee/en/exhibitions/freedom-without-borders/

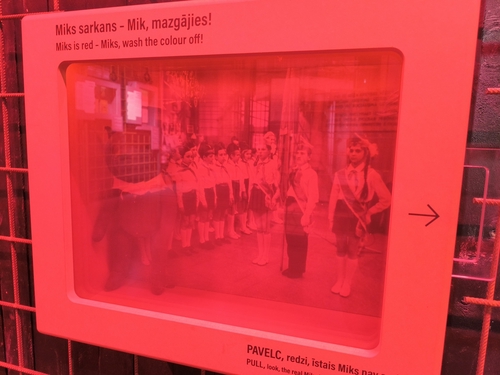

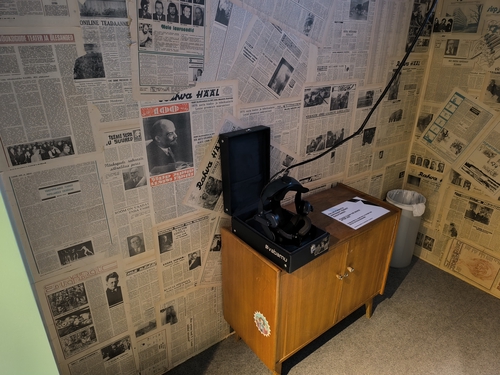

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu(占領博物館)、エストニアだけあってかインタラクティブな演出に更に磨きがかかって、西側のチャンネルに合わせると妨害ノイズが発せられるラジオや時々ちゃんと水が出てくる自動販売機などが展示されていて、旧ソ連時代の住宅体験用にVRのヘッドセットまで登場しますね。

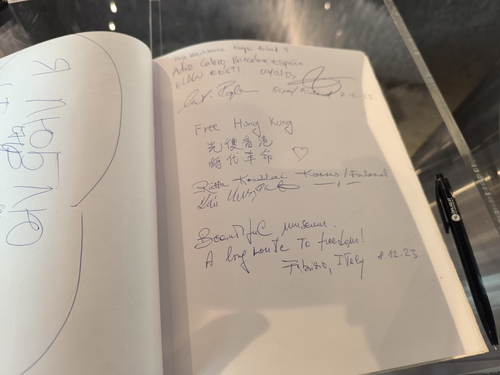

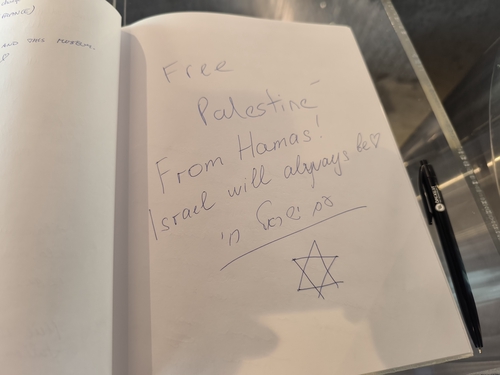

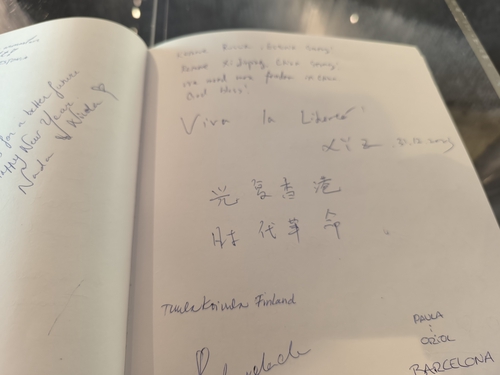

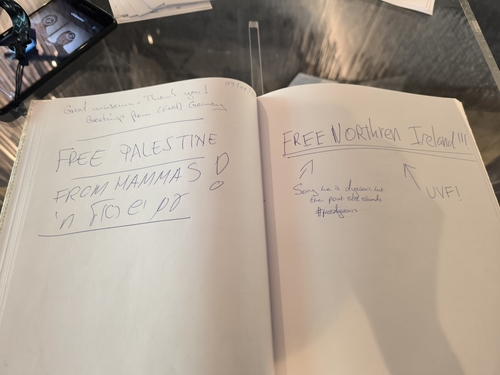

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu(占領博物館)では書き置きを残しておきますが、特定の2つのメッセージがやたら目立ちますね。

旧ソ連時代に建てられたと思われる廃墟に消えず、生きてホテルに帰着。経済状況を反映するように真新しいビルやアパート、ショッピングモールが林立していても、全てを帳消しにしてしまうほどの負の遺産がズデーンと居座ってしまってますね。https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinna_Linnahall

そういえば、Tallinn(タリン)新市街のショッピングモール(NAUTICA)を散策していて、どこからともなく聞こえてくる天の声に導かれて?スーパー(Rimi)に入ったら、ちょうどタイミングよく19時からサラダバー半額セールをやっていて、安く夕食にありつくことができましたね。

Tallinn(タリン)はバルト三国の首都の中では自転車レーンの整備度が高いように見えますが、オランダやデンマーク、ドイツのようにもともと自転車に乗る文化がないせいか、電動キックボード用車線になっている感もありますね。

Tallinn(タリン)にも、他バルト三国の諸都市で見かけた旧ソ連の負の遺産と思われる嫌がらせ地下道?がありますが、幸いにもすぐそばに横断歩道があって使わずに済みますね。

バルト三国に入りますとコンビニチェーンがあちこちに立地していますので、食事調達に便利ですね。https://www.circlek.ee/

Balti jaam(タリン・バルト駅)から、一昨日に続いてEesti Raudtee(エストニア国鉄)の旅ですね。今日の目的地には1日4本列車がありますが3両編成で入ってきて、相変わらずの岡山方面のJR西日本さま仕草を見せてくれますが、朝6時台のせいか混雑はさほどでもないですね。

Balti jaam(タリン・バルト駅)から3時間近くの乗車でEesti(エストニア)の東端Narva(ナルヴァ)に到着ですが、大きい荷物を持って降りる人が多いですね。