FS22、効率と全然関係ない羊小屋の画像と、効率と関係なく気まぐれでぐるぐる渦巻きに芝刈りした時の画像><

FS22、効率と全然関係ない羊小屋の画像と、効率と関係なく気まぐれでぐるぐる渦巻きに芝刈りした時の画像><

現実の農業の効率に関する論文を読んでまで超高効率収穫をしてるのに、ワンオペなので結局停車して小麦を積み下ろししてる所のスクリーンショット><;

ちなみにちなみにオレンジがファーミングシミュレータで遊ぶ時には、一緒に遊ぶ人がいないので、効率を上げまくってもコンバインをノンストップにできなくて、コンバインをとめて降りて、受け取るワゴンを引いてるトラクターに乗り換えて横付けして穀物を下ろしてます・・・><

ワンオペ農作業・・・><

ちなみに、広い農地で高性能なコンバインでちゃんと効率よく動かしてると、わりとすぐにグレンタンクがいっぱいになっちゃうので、収穫しながら並走するグレンカートに荷下ろしする効率がめちゃくちゃ重要(ネック)になる><

最新の大型コンバインがグレンタンクのさらなる大型化や穀物を下すオーガーの排出速度を売りにしてるのって、作業効率を上げるとそこがネックになるから当然なのかも><

ていうか、列あけて作業する事でとんでもなく旋回時間を短縮できるからこそGNSSが必要なんであって、導入しても列を開けずにすぐ隣の列で作業してたら効率上がらなくてあんまり意味ない><(作業者は楽だろうけど)

前ページの『5.8ha水田におけるグレーンドリルによる水稲乾田直播作業の軌跡』は、ちゃんと開けて作業した時の軌跡に見えるし、なんでそこに言及しないのか謎><;

これの『5 GNSSの利用』に作業が楽とかマーカーが見えなくてもとか書いてあるけど、

実際にはそんな事よりも『列を数列開けて作業できるようになる事で旋回時間が大幅に減って作業時間を圧倒的に削減できる』という最大のメリットがあるのに、なぜか書いてない・・・><

直播こんな感じ><(これのほかに湛水直播もある><)

乾田直播栽培技術 マニュアル 農業・食品産業技術総合研究機構

[pdf] https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/files/dry-seeding_rice_v3.1.pdf

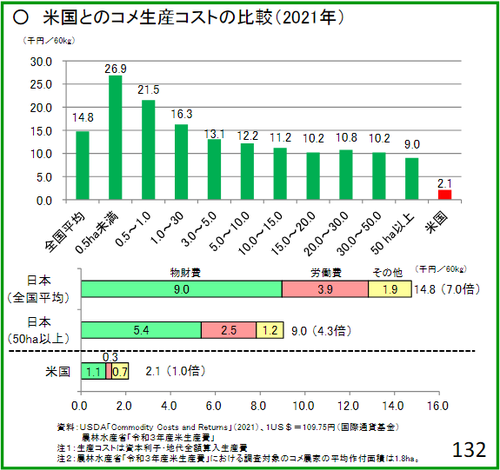

日本のコメ農家の「今までが安すぎたんだ」って声に耳を傾けてよいかもしれないタイミングとしてひとつわかりやすいタイミングがあるかも><

田植えをやめて直播にすること><

田植え(移植栽培)をしてる農家が「今までが...」とかふざけた事を言ってたら、お前が下手くそだからだろって言っていい><

海外の稲作や、国内でも北海道当たりの改良された稲作について調べると、なんで日本のコメの値段が高いのかについてとてもシンプルな答えにたどり着ける><

Q. 日本のコメが高いのはなぜ?

A. 米作りが論外レベルに下手くそな農家が大量にあるから><

どっちも駄目だというならば、そこらの一般人が数時間の労働時間で作ったバケツ稲の一握りにも満たないコメを、全農は労働時間×最低賃金の金額で買い取れ><

(一粒何円だろうね><)

全農がホームラン級の馬鹿で改善する気が全く無いわけだから、どう考えても全面的な輸入化(コメへの関税を大幅に縮小あるいは廃止)すべきだし、少なくともアメリカの5倍程度以内のコストでコメを作れない農家は退場すべきでは?><

コメ価格「決して高くない」 政府備蓄米の効果と評価 JA全中会長(時事通信) - Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/articles/5becd7a0ff0a94907b23e6355ed43e7ab0a9b56c

"山野会長は、コメの価格は「長年にわたり、生産コストをまかなえていないような極めて低い水準だった」と指摘"

御冗談を><(猫のAA略)

[pdf] https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokuryo/240305/attach/pdf/240305-79.pdf

AIの時代だからこそ、型システムがより厳格な静的型付け言語(GoやRustなど)が良いのでは?という話

https://zenn.dev/dress_code/articles/9fcfe8a7288dbd

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

仕様書ダウンロードできない・・・><

ETC2.0プローブ情報 | xROAD

https://www.xroad.mlit.go.jp/database/408/

国土交通省、「道路データプラットフォーム」一般公開 国道の交通量データAPIも - ITmedia NEWS

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2505/13/news145.html

なぜかさいたま><

後で読む><(力尽きた)

大学生における専攻している分野への興味の変化様態

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep/64/2/64_212/_article/-char/ja/

理科に対する興味の分類 | CiNii Research

https://cir.nii.ac.jp/crid/1390282679762504192

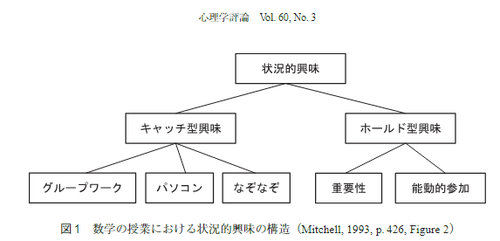

『概念的興味(conceptual interests)』と『状況的興味(situational interests)』の話を元に、教師に対して「まくらの上手い落語家になりなさい」というアドバイスはどう思いますか?>< おもしろい言葉だと思いますか?><

概念的興味と状況的興味の話をする校長先生が新人教師にするアドバイスみたいなシチュエーション用の言葉として「まくらの上手い落語家になりなさい」って思いついて、LLM複数に感想聞いたら大絶賛の嵐だったので、校長先生をしてる人は使ってみて><(?)

LLM複数に「概念的興味を失った学生に状況的興味を通して興味を持ってもらうのが教師の役目ですか?><」(超意訳)って聞いたら、口をそろえて

「それは入り口であって、状況的興味を通して『概念的興味を』持ってもらわないと長続きしないです(って教育学や教育心理学では考えられてます)」

って言われた><

長々と何を書いてるかというと、

結局、任意の分野に概念的興味(conceptual interests)を持つ者が持たない人に教えるには、それが無い事を前提に教える必要があるし、

学生がその分野について興味が無い事を講師が嘆くのであれば、同様にその講師が教育学や心理学等に興味を持たない事を嘆かれるのは当然であるし、

「自分(講師)は教育学に興味を持てないんだから、学生は自分の分野に興味を持てるはずは無い」と考えるのであれば、それはそれで筋は通ってそう><

でも、そうなると「興味がないのに何で来た?」って話が、なんで教育に興味が無いのに講師になったのかってブーメランになる><

ここで、メタな構造が発生する><

オレンジはconceptual interestsが残ってるので、自然に教育学分野に対しても興味を持ってしまった><

一方、そうではない一般人の方々の多くは「(この変な顔文字は何がおもしろくてこんなこと調べて長文書いてるんだ?)」ってなってそう><(被害妄想かもしれない)

『conceptual interestsが限られた分野のみに向いている何らかの分野を教える講師』が教育学に興味を持たないのも結局、興味を持つきっかけが得られなかったからであろうと言えるだろうし、その分野で学ぶ学生も、何らかのきっかけが与えられなければ興味を持たないのも当然といえそう><

もちろん生来のオタク器質がある人(→><;)は、(広範囲の?)conceptual interestsが残っているので、任意の分野について自分で自分をそれに興味を持たせることはできるかも><

なので、オタク器質がある人は、ある意味はconceptual interestsがあるのが当然である感覚で、それがない一般人に対して「なんで誰もこれを面白いと思わないのか!?><;」ってなりまくる><

既にconceptual interestsを失ってしまった年齢層の学生を相手に何らかの分野の物事を教えるときに、

講師側は多くの場合何らかきっかけあるいは生来の嗜好でその分野について既に興味を持っていて、ある意味(?)conceptual interestsを持ってるといえそう?><

でも、教わる側の学生すべてがその分野、あるいは講義内容に対してのconceptual interestsを持っているわけではないので、situational interestsを通して興味を持ってもらうというギャップが発生することになりそう><

Situational interest: Its multifaceted structure in the secondary school mathematics classroom.

https://psycnet.apa.org/record/1994-04125-001

どうにか工夫して分野に興味を持ってもらうのって「子供だましで興味を持ってもらう」みたいに少なくともオレンジはちょっと思っちゃうけど、

人間の発達段階による興味の変化で言うならば、むしろそういうのがなくても直接的に興味を持つ(conceptual interests)のが子供なので、どっちかというと大人だまし?><;

幼児教育や小学校低学年であれば『概念的興味(conceptual interests)』を多くの子が持ってるので、直接的にそれを利用できる><(小さい子が生まれつきで持ってる好奇心的なの)

成長して社会性がつくにつれて『状況的興味(situational interests)』に移行して、わりと多くの人が概念的興味を失ってしまうので(それを失わない人々がだいたいオタク)、それ以降の教育ではどうにか状況的興味を使って興味を引く事で、興味を持って貰う事になる><

みたいな感じっぽい><

学習・教育場面における興味の深化をどう捉えるか

https://www.jstage.jst.go.jp/article/sjpr/60/3/60_203/_article/-char/ja/

雑に言うと、人間は生まれつきでは『概念的興味(conceptual interests)』を持つオタクなんだけど、成長して社会性がつくにつれて『状況的興味(situational interests)』に軸足が大きく移り概念的興味が消えてっていってしまう人が多い><

生まれつきの概念的興味がいわゆる子供の好奇心的なものであり、小さな子がわりと普遍的に昆虫や恐竜なんかに興味を持ったりしたりするのも、そういう発達段階によるものであり、それが成長に従い(恐らく学校教育の影響もあり)消えてしまう人と残る人がいる><

概念的興味を保ち続ける事が出来た人がいわゆるオタクであり、将来研究者になるタイプもこういうタイプが多い><

SNSにおもしろい事を書こうとするとそれなりの頻度で物語性を出そうとしてABTなフォーマットになる・・・?><

https://mstdn.nere9.help/@orange_in_space/112931385748221060

オレンジのおうち、小さい頃から常におうちにインスタント食品と缶詰だけでも軽く一週間分以上ストックされてる><

飲み物も結構すごい量を備蓄してる><しかしながら、ミネラルウォーターはあんまり備蓄されてない(飲み水に使えない水は10Lくらい備蓄してる)ので、もし何日も水が手に入らなくなったらコカコーラゼロとかでごはんを作らないといけないかもしれない><;

オレンジの口癖の「しかしながら」を使ってる文章、たまにこのABTテンプレート(And, But, Therefore)になってる?><

生物基礎教科書に見られる文章表現の特徴 ―生徒の興味を引き出すために― | CiNii Research

https://cir.nii.ac.jp/crid/1390295911806411136

科学系コンテンツを作る人におすすめ『なぜ科学はストーリーを必要としているのか』|しましょ|サイエンスライター穏健派ゆるふわ系

https://note.com/shimasho_work/n/ndf549e490b1a

ABTテンプレートなるほど><

微妙に変えて、o4-miniと4oに聞いたら、4系だけあって微妙にオブラートに包んでなくもないので、会話ログ><

o4-mini

https://chatgpt.com/share/6822db41-d0a4-800d-a70b-3e5e15e80b70

4o

https://chatgpt.com/share/6822db6e-cf20-800d-b157-bbe9981dac92

同じプロンプトでGemini(2.0 Flash)に聞くと、やっぱり剛速球を投げてきます><;

Metacognitive aspects of problem solving | CiNii Research

https://cir.nii.ac.jp/crid/1571698600948690048

参考文献><

知的障がいに関わる認知発達の障がいに関する近年の動向:メタ認知はいかに知的障がいを支援するのか | CiNii Research

https://cir.nii.ac.jp/crid/1050848249716220928

オレンジ的には、Behavior Rating Inventory of Executive Function(BRIEF)のメタ認知項目にある内容は、オレンジが考えてたメタ認知の範囲よりも広いってことは、別の言葉で示すほうが妥当?><

って考えて、それで調べたんだけど、

オレンジが勘違いしてるのは言葉の定義の範囲じゃなくて、必要な能力の範囲(使ってる能力の範囲)なのかも・・・?><

で、「例えばプログラミングでスーパークラスの下にサブクラスを作る構造の方が妥当な場面だ!」みたいに気付ける能力みたいなのも『メタ表象能力』ですか?>< って4oに聞いたら、

「それ、メタ認知能力じゃね?」と言われてなんもわからんになった・・・><

オレンジが「なんで自分の考えが正しかったか考察したりしないの?>< おもしろいのに><」って言ってるのの"考察したり"は、Reflective abstractionっていうらしい・・・><

そもそもメタ認知能力(Metacognition Ability(metacognitive ability?><))って何だろう?><

と思って調べてるけど、オレンジの文脈での『メタ認知能力』って範囲が狭すぎて使い方(&解釈)が間違ってるっぽさ><

オレンジが言ってるのはどちらかというと『メタ表象能力(Metarepresentational Ability)』っぽい・・・?><

ブラックコーヒー汲んできてその事忘れて、甘いレモンティーだと思って飲んだらコーヒーで「なんだこの液体!?><」ってなった><(?)

ペーパータオルを1ロール欲しかっただけなのに、今年はもうお前をこの国から出しませんとでも言わんばかりのデカ・ロールしかなくてさめざめと泣いた

それこそさっきの話の延長でメタだけど、

こういう風に自分であれこれ考えて、それが正しいかをプログラミングであれば試作して実行してみるとか、相当するなんらかの学術的な分野であれば、論文探して自分の考えがどの程度妥当なのか調べて「あってた><」「違うっぽい><;」するのってこんなに楽しいのに、なんで自分で考えたあとに自分の考えが妥当かを調べるって事をおもしろがれない人々がわりといるのか、ほんとに謎><

ふと思ったけど、オレンジのLLMの使い方って、PDCAのDをLLMのツッコミに置き換えた『P-AI-CA』サイクルなのかも?><

普通は(?)目的であるDoがあるので、LLMの活用は『AI-Do-AI』みたいな感じ(あるいは『Co-AI, Do, Co-AI, Do...』?><;)になる(?)けど、オレンジは再発明したり予想したりする事が趣味だけど実践の場が枯渇してるので、使い方が正反対になってる可能性?><

・・・ってこの文章自体もPかも感><

Geminiの上司は講師にどうすればの回答の方で "1. 認識の再構築を促す"の中のひとつとして、

"成功事例の共有: 他の講師がどのように学生の興味を引き出し、学習意欲を高めているかの事例を紹介し、具体的なアプローチを学んでもらう機会を提供しましょう"

オレンジがアポロ15号の話を持ってきたのもある意味これではって思った><

講義と言うものは、学生がめげないように小さな成功体験を組み込むように設計することが大事であるけれど、それは講師にとっての小さな成功体験に繋がるし、『講師も小さな成功体験を得られるように設計する事』も結構大切なのかも><

(微妙にトートロジーだけど)

つまり、学生と講師でメタ構造になってるだけじゃなく、講師と講師を指導する立場の人間もメタ構造になっており、

ややこしい事に(?)この問題自体もメタ認知の不足(あるいは欠如)に起因してるみたいな感じかも><

オレンジによる意訳としての解釈の部分だけど、Geminiの回答でおもしろいとおもったのは、学生に対しては

"学生が小さな成功体験を積み重ねることで、プログラミングへの苦手意識を克服し、達成感から興味へと繋がる可能性を示唆しましょう。"

で、その上で、講師の上司が講師に対して指導する場面でも、講師が指導する場面で講師が小さな成功体験を得られるようにして"講師自身のモチベーション維持"が出来るようにする役割がある事をメタに示唆してるっぽい所がおもしろいかも><

"教育に関する学習機会の提供: 教育学に関するワークショップやセミナーへの参加を推奨..."

"同僚との連携: 他の講師との意見交換や情報共有を促し、様々な視点から自身の指導方法を振り返る機会を作りましょう。"

"自己評価と改善サイクルの導入: 自身の講義を客観的に評価し、改善点を見つけて次の講義に活かすPDCAサイクルを意識するように促しましょう。"

Geminiに「この講師の上司は、この講師に対してどのような指導をすべきだと思いますか?><」って聞いたら、わりと7割くらいはオレンジと似たような事を言ってる><

それをGeminiに聞こうとまずo3-miniの時と同様に「メタな構造か?」って聞いたら、o3-mini以上の豪速球が><;

o3-miniの火の玉ストレートな返答をどうにか最大限にオブラートに包むと、

「教育者には、"メタな視点(あるいはメタ認知)"が必要」

かも><

o3-miniに「この状態はメタな構造を持っているか?><」(意訳)って聞いたら、そのまま貼るのは躊躇するくらいのストレートパンチな事を書いてきたんだけど><;

一言で言えば「メタだよ」(意訳)かも><;

オレンジの方がオブラートに包みまくった言い方をしてる><;

プログラミングを学べない学生も、そんな風に「無理!」って思ってるんじゃないんでしょうか?><

それに対して「なんでテキストを読んでくれないのか?」って思うでしょ?><

教育学方面でプログラミング教育関連の研究をしてる先生方も、たぶん同じように思いそうだよ?><

オレンジには、ものすごくメタな話に見えておもしろいんだけど><

『プログラミングに興味を持てない学生』と『そういった学生にはどのように興味を持たせればいいのかについて教育学的視点ではどう考えればよいのか?』について全く興味を持てず、教育学の研究からの解決法を探さず「無理!」って言う人々><

オレンジが最近調べてたのまさにそれなんだけど、オレンジ以外の人は、AIのそういう面での活用の教育学的視点についてはなにか調べたの?><

[B! あとで読む] ADHDの弱点はChatGPTにより補完できると最近思ってる|くぅ

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/kuxu/n/n6bafb266c38e

この前調べて出てきたCo-Creative Pedagogical Agent(Co-PA)、Learning Companion的な使い方だ!><

(調べた時のログ>< https://notestock.osa-p.net/@orange_in_space@mstdn.nere9.help/20250509/view#note_44300398e754a1115acab431fd166070 )

Learning Companionって言い方よりも、Co-Creative Pedagogical Agentって表現のほうがメジャーな表現っぽい・・・・?><

そのTak-Wai Chan氏の1988年論文をちょっぴりだけ引用してる日本語論文みつけた><

コンピュータを用いた協調学習支援環境におけるHAI(<特集>HAI : ヒューマンエージェントインタラクション)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsai/17/6/17_672/_article/-char/ja/

そういう言葉、昔から一般的に使われてるのかな?><

と思ってググったら2003年の論文見つけた><

Redefining the learning companion: the past, present, and future of educational agents - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131502001306

https://doi.org/10.1016/S0360-1315(02)00130-6

一時チャットでやったほうに出てきた"学習の伴走者(learning companion)"って表現好きかも><

LLMは間違える事もと言っても、そこらの親切な物知りだって間違えるしググらず脳内ソースで教えてたらなおさら記憶違いからの思い込みで変なことを言っちゃうこともある><

人間に教わるんでもLLMに教わるんでも、あとから「あってたのかな?」って調べる事は必要だから、LLMよりも賢い超人が身近にいないのであればLLMに学べばおk><

(ただし小さいモデルは、マジで馬鹿だったりするので、ある程度大きいモデルに頼りましょう><;)

LLMを『教えてくれる先生』ではなく『代わりに作業をしてくれる人』みたいに捉えてる人(この文脈では学生)は、すぐ壁にぶち当たるかも感><

今日ずっとLLMの話題ばっかりであれだけど、

それこそプログラミングに関する課題であれば、LLMに学生が各々「どうやったらできますか?>< わかんないです><;」って聞けば、何を理解すればできるようになるかくらいは教えてくれるし、

2025年現在のLLMは「どこがわかんないのかな?」って逆に聞いてくれるくらい優しいし、少なくともプログラミング関連は「わかんない学生はLLMに聞け><」ってマジで思う><

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

なんらかの教育学に沿った研究なり調査なりを元に「無理!」って話なら無理かってなるだろうけど、現場の感覚のみでの「無理」は、そもそも作業設計が誤ってる事によって「そのやり方では無理」なのか、「あらゆるやり方で無理」なのかは、判断できない><

農家が農業政策のプロじゃなかったり、カーレーサーが自動車設計のプロじゃなかったり、エアラインパイロットが航空機設計のプロでは無いのと同じかも><

『あらゆる全ての分野に興味を持てない人』が対象であれば困難だろうけど、『その分野に対して興味を全く持てない人』であれば、相手が大人(アポロ15号であればアラフォーの軍人)でもおもしろさから教えることは可能であるし、

仮にそれが10代か二十歳前後程度であっても教育学的視点でそれが不可能と考えられてるのであったら、NHKは学校放送向け番組として高校生まで対象に含めてそういう番組を作らないでしょ?><

それこそ無理かどうかの判断には教育学的な視点が必要なんでは?><

デイヴィッド・スコット - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%88

"...この飛行に先んじてスコットたち3人は、今までの訓練と違って地質学の実地訓練を多く受けた。月面を探査するスコットとアーウィンは、どのような地形的条件を基にしてどのような岩石を選んで採取するかを学んだ上で月へ向かったのである。..."

"...地質学の訓練を生かすために着陸地点付近の観察を、着陸船の上部ハッチを開けてスコットが行なった。その後にはアポロ計画初の月面車を使って広範囲にわたって月面を探査し、ジェネシス・ロック(創世記の石)と名付けられた物を含め貴重な岩石を採取した。..."

どうにか考え方や見かたをその分野の視点に変えるような教え方って「それがなんでおもしろいのか?><」を教えることがかなり重要だと思うかも><

オレンジがそういう発想になったきっかけのひとつが、そのアポロ計画時の地学のエピソード><

分野を好きにさせないと好きこそ物の上手なれパワー(?)を使えないし、超人的な人々である黎明期の宇宙飛行士でさえもそれが必要だったエピソード><

これに近い話、プログラミング以外の分野で有名な事例が、アポロ15号(?)の時に、月面探査を行うクルーに対して地学の先生が地学の楽しさを教える教育を行った事例かも><

地学に興味を持ってもらえずに理解が浅いまま月に行っても、どんなサンプルに価値があるのか理解できないので大きな成果が得られない><

なので、クルーを地学好きにして地学の視点を持つ人物に変える必要があった><

難しいはそれはそうだし、極端に言えば物事に興味を持てない時点で幼児教育の失敗の被害者であり、何らかの設計能力が必要とされる分野に向いてない人とも言えちゃうかもだけど、

全然興味がない人にもどうにか興味を持ってもらったとても有名な事例として、アポロ何号だかで、クルーが地質学に全く興味を持てなかった所から、どうにか地質学者がおもしろさを教えて、それによってなんか重要な石を持って帰ってこれた事例があるよ><

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

大学向けであれば、「プログラミングとは何であり、どういう点でおもしろいのか? そして、そのおもしろさは工学的視点でどのようにプログラミングに必須の土台になる知識になるのか?」みたいな事自体を、初歩の人向けの講義内容にしたらおもしろそう><

なぜ、プログラミングに於いては、実用の面でもおもしろさから理解する必要があるのか自体をメタに学ぶ内容><

テキシコー | NHK for School https://www.nhk.or.jp/school/sougou/texico/

テキシコー(小学3~6年・中学・高校)の先生向けの説明の冒頭にこう書いてある><

"この番組は、思わず頭の中で手順を組み立て、先を予想したくなるような興味深い実験、手順の組み合わせを改善していく楽しさを伝えるアニメーション、さまざまな仕事や物の中にプログラミング的思考が活かされていることを伝えるコーナーなどで構成されています。..."

楽しさを教えようとしてる><

NHK eテレの番組とかを見る限り、自主性を持つこと自体が楽しいって方向で、まず方略的知識に特化して教えないとダメだと思うし、大学であっても(向いてない人向けには)少なくとも半年くらいはそっち中心でやらなきゃ無理なのかも><

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

[B! togetter] 「紅の豚」と「共産主義」の関係~ジーナ役の加藤登紀子氏や主題歌などにも絡んで https://b.hatena.ne.jp/entry/s/posfie.com/@OOEDO4/p/salQr5i

映画評論家の人が無知すぎて酷いし、時代背景を理解せずに共産主義者という事がなんか悪口かなにかだと思ってる人々、なんも知らん人から見るとそう見えるのかという点でむしろ普通におもしろいし、

時代も舞台も違うけど、METAL GEAR SOLID PEACE WALKER(MGS PW)とかプレイしたらひっくり返りそう><;

ちなみに駅のバス停こんな感じ><(ストリートビュー)

https://maps.app.goo.gl/qZRtnPyxHMaQjmtA8

電車、結局バスが必要なのそうなんだけど、ベイエリアに住んでる日本人のブログ記事とか見てる限りベイエリアのバスそんな治安悪い気がしないけど、空港から荷物持ってってことだと話は別?><;

野良タクシー: 治安悪いらしい

バス: 治安悪いらしい

電車: 目的地近くまで通っておらず結局バスが必要?

Uber: 認証失敗

はぁ……

7年前にCNCFへ譲渡されOSS化されたソフトウェア、今さら開発元が譲渡とOSS化の撤回を要求。(その後、これを撤回し決着) - Publickey https://www.publickey1.jp/blog/25/7cncfossoss.html