室温下がってきたらねむくなってきた><

の投稿

Tailchaser@mstdn.beer

の投稿

Tailchaser@mstdn.beerこのアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

好みとか感覚ではデザインしちゃいけない><(頑固)

デザインをするという作業はひとつひとつ「なぜそうする? 本当にそうする必然性があるのか? 一貫したルールはあるか?」等々と自問自答して、多くの事を調べ、一貫した目標に対して最も妥当な選択を組み立てて行く作業><

「どうしてそうしたのか?」に対して「何となく」としか答えられないものはデザインではない><(超頑固)

どちらをどう優先してそれはなぜか?もさっきのオレンジがいう説明できるかどうかの意図の範囲かも・・・><

A と B は各 issue で説明されても、そのどちらかを優先する理由は基本的に説明されないので、どこかで明示してほしさがある

たとえばある機能に賛成する理由 A と反対する理由 B があったとして、そのどちらを採用しても事例単体では合理性はあるわけで、人々が知りたいのは何故 A より B を、または B より A を優先するのかというところの判断基準

言語化するというかドキュメント化するみたいな面だと思うけど、それ以前にオイゲン氏にマストドンに関するデザインの一貫性がそもそも存在するのかが疑問って言いたい><

そういうのはおそらく任意のプロジェクトで issue 単位で行われていたりするので、私がほしいのは、そういった理由付けを優先的に正当とみなす理由、つまりメタな基準ですね(それを哲学と言うのでしょうけど)

オイゲン氏、最近謎のtwitter風WebUIみたいなの作ってたけど、あのデザインも各部分の必然性を問い詰められたら説明できるんだか出来ないんだか謎かも>< そもそもなんでTwitter風にする必要があるんだか><

オレンジは自分がひとりで作ったものでも、「そこがどうしてそういう仕様なのか?」と問い詰められたら多くの場合ちゃんと説明できるし、説明できない部分は仕様変えるよ><

それが悪いというつもりはないけど、信念なき個人プロジェクトであれば依存を大きくしすぎるのは個人的には気持ちよくないし、やはり別実装を検討してしまう

まあどこまでいっても(現状では)個人のプロジェクトに過ぎないということなのかな

それはそれとして、自分の好みってある程度明示されません? みたいな気持ちがある

試作じゃなければそれは駄目だと思うし、それが駄目じゃない文化ってworse is better的だし、worse is better思想って、なにも考えずに行き当たりばったりで作る文化でしょ>< 結局なにも考えてない><

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

というか大きめのプロダクトって設計思想というか開発方針みたいなの明示されないものなんですかね(私はそんな大規模な開発したことないのでよくわからん)

Mastodon が必ずしも分散を強い促進しているわけでもないというのも、客観的なデータで明示されてほしさがある

マストドンの設計思想を知るには、これまでどんなissue・PRが何故リジェクトされてきたのか、という情報が重要な気がする。誰かまとめるべきでは。 #dtp

英語を機械翻訳でしか読めない人が「英語の表現がおかしいです(英語)」ってクレームに対して「検討しましたがおかしくないです」って言ったら「は?(英語)」ってなるじゃん?>< しかもクレームの英語すら読めていないようであればなおさらかも><

基本的にはそうでも、今回みたいに翻訳そのものがおかしいっていう話に対して、現地語ネイティブのクレームに対して、それこそ機械翻訳でしか読めないレベルの人が謙虚にならずに却下するのは別問題かも><

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

Laos dam collapse: Hundreds missing after flash floods hit villages - BBC News https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-44935495

CNN.co.jp : ラオスで建設中のダム決壊 数百人が行方不明、6千人が家を失う https://www.cnn.co.jp/world/35122972.html

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

これはもちろん自然災害に対する対策も同じで、逆にこの傾向を利用しようすると、災害時に災害対策に反対していた人を問い詰めるのが手っ取り早いかも><

具体的に言うと愛媛でダムに反対してる人を叩くなら今かも><;

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

LTL中心だろうがHTL中心だろうが、エアリプしまくってたらなにがなんだかわからない><

(違うのは、LTLはブーストが表示されない=LTLばっかりの人はブースト使わないであろうって点くらいかも><)

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

そういえば、おひとりさまインスタンスとかそれに近いごく少人数限定インスタンスの人が「みんなフォローしてね!」って書いてる時にオレンジがフォローしていいのかわからないがある・・・><

(ネトゲで「みんなフレンド登録しようよ」ってなった時にだいたいオレンジはハブられるし、勇気出して登録します?><みたいになっても「(お前じゃない)」という空気をひしひし感じるし、その後声がかかる事なんて無いし・・・><)

LTLの民じゃなくてもHTLにもエアリプする人いっぱいで文脈不明な人いっぱいかも・・・><(オレンジもエアリプするけど><;)

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

つまり単純化すると、小さい時(乳児期)から外部刺激に敏感(つまり、騒音とかに弱い?)な人は、内向的な性格に育って、なおかつよくブチキレまくってて、(今回の論文によると)そういう人はブチキレまくってる状態の方が性能上がる(?)らしい・・・?><

(逆に高反応気質ではなく外向的な人はブチキレると性能下がるらしい・・・?><)

よくわかんないけど、これでいう高反応性(high-reactive)って、音とかの刺激に対して神経質か?(騒音とかに弱い?><)みたいな意味の発達心理学?><上の言葉らしい・・・?><

でそういう人は内向的な性格に育ちやすいっていう研究の話の言葉らしい?><

Does mood help or hinder executive functions? Reactivity may be the key - ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188691830093X

・・・・・><

-- 不機嫌な態度が逆に生産性を高めるという研究結果(カナダ研究) : カラパイア http://karapaia.com/archives/52262725.html

これMSの返事の意味がわからないけど、MSの内部見解ではdoとdo notは同じであるという結論に達したって事?><

https://github.com/dotnet/docs.ja-jp/issues/118#issuecomment-407202477

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

N270なネットブックどうしたらいい?に対して「使い道無いでしょ新しいの買えよ」って思う人が多数である限りシンクライアントの世の中なんて来ない><

N270なネットブック保存してあるけどここ数年電源いれてない・・・><

(オレンジが開発してたqwertyキーボードを音楽の鍵盤にするやつのプロ向け(?)のすごいやつ、のターゲットが「N270のネットブックで、それとソフトウェアアナログモデリングシンセを動かして演奏できること」だった>< 実際できた><(けど色々あって配ってない・・・・><))

表示するためにアホみたいな量のコードが必要という事は、なおさら「既存のコードは無駄に重すぎるから作り直そう」という力が働かないかも>< いまのHTMLを規格通りに解釈して表示できるウェブブラウザ作るのに何人集めたら出来る?><

事実上出来ないという事は、既存の物しか選択肢がなく、既存のプロジェクトに必要なハードウェアリソースの決定権があるという事かも><

例えば、現在のGoogleのウェブサイトのトップページ、解釈して表示するためにどれだけ大きなコードが必要なんだろう?>< 何万行? 何十万行? 何千万行?もしかしてそれ以上?><

シンクライアントの続きかもしれない、今のクラウド+ウェブベースのフロントエンド(事実上CEF)も、ブラウザ開発者&ウェブデザイナーが、処理が絶対的に重いかなんて全く気にせず必要なハードウェアリソースを減らそうともせず、富豪的過ぎる発想のままっぽいし、ユーザー(の一部)はユーザー(の一部)で「古いハードウェアを使うのが悪い」って奴隷みたいな発想だし、ハードウェアリソースが少なくて済むという意味でのシンクライアント的な世の中には進まないかも><

シンクライアントがどうなったのか?って話で考えると、結局ウェブ(ブラウザ)が何よりも重いので、このまま重くなっていくChrome(CEF)を動かすための贅沢なハードウェアであり続けるかも感><

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

@cuezaku スマホの性能がそこそこで、スチコン持ってて、Wifiの速度がまともなら、一応ハードウェア版SteamLinkとほぼ同じらしい・・・><(画面小さいけど)

オレンジの環境ではフレームレート低すぎというか10秒になぜか1回くらいしか画面更新されないけど、リモートタッチパッド(?)っぽくは使える><;(wifiの電波弱いところで試してるからかも?><)

Steam Link (BETA) - Google Play のアプリ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.valvesoftware.steamlink&hl=ja

ハードウェア版SteamLinkとは別に、Androidアプリ版SteamLinkってつい最近できた><(でもまだベータ版かもしれない><)

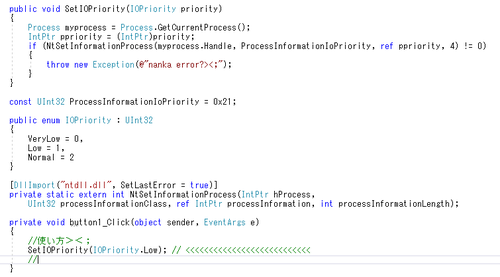

C# で自身のプロセスのIOプライオリティ変更の実験のソースコード><;(githubのパスワード思い出せなくてラップトップから入れないので画像で><;)

オレンジ「製菓用シリコン型があればベッコウ飴作れるっぽい><」

家族の人「完成品買ってくる方が安い」

オレンジ「」

オレンジは塩分補給の新パターンとして、青森風、袋のインスタントラーメンを茹でないでスープ振りかけて食べるやつ の便利さに気づいた><(かける量で調整できる><)

マラソンって地下じゃダメなんだろうか?><;(具体的に言うと山手トンネル><;)

東京五輪マラソン、選手と観客どちらが先に倒れる…谷口浩美さん「走るにはミスト無駄」いつでもかぶり水提案 : スポーツ報知 https://www.hochi.co.jp/topics/20180723-OHT1T50262.html

超簡単に言うと、上白糖と水を混ぜてシリコン型に流し入れて1分30秒(600Wの場合)加熱して冷ませばベッコウ飴らしい・・・><

色をつけたい場合はかき氷シロップ使うってさっきあったけど、普通に食用色素でも良さそう>

電子レンジで製菓用シリコン型で簡単にベッコウ飴を作れるっぽいけど、という事はシリコン型も自作すれば、好きな形の飴を量産できる?><

Amazon | 【型取り材】【食品用シリコン】 HTV-4000 1KG 硬さ:普通タイプ | ホビー用工具・塗装・材料 通販 https://www.amazon.co.jp/dp/B00K8Q2XFQ

ラムネ200-酒類容器 | 化粧品容器メーカーの浅井硝子株式会社 http://www.asai-glass.co.jp/products/prd_detail.php?pid=a00313

青森・五所川原「ELM」にフードコート 県内初出店や5年ぶりの再出店など - 弘前経済新聞 https://hirosaki.keizai.biz/headline/1042/

そういえばポッポが戻ってきたのでポッポの現地指導にいきたい

でも、ツイッターだと反応それなりにあるけど、マストドンだと航空関連の話の反応がうすい・・・・><(プログラミング関連だと逆にマストドンじゃないと反応少ない><;)

オレンジは航空関連で実践してる><(マスコミだけじゃなく、識者として出てる元機長の評論家複数が如何にめちゃくちゃな事をいっているか、FAAやらNASAやらの文書持ってきて「ほらね><」って><)

マスコミがなにも学ばない問題&不安を煽ればそれでいいと思ってるっぽい問題、マスコミが如何に頭悪いかネット上に具体的に書きまくるソリューションが一番効果的っぽい気がする>< 宇宙開発関連とか見てると><

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

昨日買おうか迷って「そうだ>< 体験版がラップトップでも動くか試してから動いたら買おう><;」って思って、でも予想以上に暑すぎてラップトップも10分くらい使うと持てないくらいで試すの諦めて、でさっき「もう買っちゃおう!><;」→「」

「うぉぉ!>< やっぱセールのうちにAmerican Truck Simulator買っちゃうぞ!><;」

" ¥ 2,280 "

「」

安全関連の資料館みたいなの作ったら、209系の新製時からの方の窓と換気可能化改造後の窓を並べて展示して欲しい・・・><

鉄道の異常時の長時間停車時に「危険なので線路に降りないでください」とだけ言っても全然安全じゃない>< 昔は鉄道会社もそれを理解してなかったけど、理解するようになって、復旧が遅くなっても乗客を早めに下ろすようになった><

IT界隈のセキュリティってそれで言うと「じゃあ非常コックは廃止しよう」みたいな発想が今でも中心的で、なん十年も遅れてる><

ユーザーが、設計側が安全であると想定する側の選択をした時に『酷い目に遭わない』と認識できるように作らなければ、ユーザーは設計側が想定する安全な行動はとってくれない><

鉄道の異常時の非常コックによるドア解放がわかりやすい例かも><

WindowsDefenderの挙動、ある意味オレンジが指摘しまくってるIT界隈のセキュリティで悪い意味で典型的な「北風と太陽」の北風的な、他の特に失敗すると人が死ぬ分野では許されない「最終的にユーザーがどう行動するのか?」を考えていないデザインになってるので結果的に危険><

Windows、シャットダウンする時とハイバネートする時に画面ブラックアウトさせるの、デザイン的に正しくない><(電源引っこ抜かれても文句言えない><)

MS自ら作るソフトウェアだしOSの部品と化してるんだから、隠しAPI使ってもいいと思うんだけど><;

WindowsDefender、リアルタイムセキュリティスキャンを、I/Oプライオリティが通常のままでするからディスクアクセスを邪魔するの、バグと言って差し支えないくらいの仕様だと思う><

で、なんでI/Oプライオリティ下げないの?><って今ググって調べたら、WindowsでプロセスというかCPUのプライオリティそのままで、I/O『だけ』下げるAPIは、複数あるけどなぜか全部隠しAPIになってるらしい・・・><

ウインドズーくん、Windows Defenderが常に数十パーセントのCPUパワーを食いやがるのはなんなんだろうな

最近の Windows が許せねえの、大事なときに勝手に重くなってやがるところとか、いざ落とそうというとき長々と待たせるところとかで、誰の許しを得て重くなってやがるんだという感じである