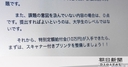

「10万円でスキャナーを」 学生ら憤慨、教授が謝罪 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASN6634K5N65TIPE00L.html

「10万円でスキャナーを」 学生ら憤慨、教授が謝罪 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASN6634K5N65TIPE00L.html

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

人間関係の形成に時間がかかるが,学校含め社会のあらゆる場面は一定間隔で人間関係がリセットされていくので,誰とも仲良くならないうちに全てが終わっていくやつですね(私は詳しいんだ

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

【mstdn.jp / mastodon.cloud 譲渡先について】

mstdn.jp / mastodon.cloud の譲渡先は、「Sujitech, LLC.」になります。

【Regarding transferee of mstdn.jp / mastodon.cloud】

The transferee of mstdn.jp / mastodon.cloud will be Sujitech, LLC.

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

Weblio, こんな単語も拾っていた

antibarbarus 'A dictionary of linguistic barbarisms; a book describing how not to write in a given language.' https://ejje.weblio.jp/content/antibarbarus

ラテン語の類義語を長短符号付きでズラリと並べた韻文作文向きの辞書にGradus ad Parnassumというタイトルがついていて,それを調べるのに検索していて「あっそうか」と思い出しけど,ドビュッシーの「グラドゥス・アド・パルナッスム博士」の元ネタは遡ればここへ行きつくのかぁ(音楽の分野にはフックスやクレメンティに同名の教本があるので念頭にあるのは勿論そっちなんだけれどもね).

Wikipediaの記事を見てしったけど,同趣旨の辞典でギリシア語版もあるようだ.John BrasseによるGradus ad Parnassum Graecusという2巻本がある.

https://books.google.co.jp/books?id=pRxGAAAAcAAJ

https://books.google.co.jp/books?id=0RxGAAAAcAAJ

これはとても楽しい本を知ったぞ.

私「ハタチなんですけど!(嘘を吐きました)

じょうほうの・・・大学?に通ってるんですけど!(これは本当)」

広い机があると無限にクリエイティブなことができそうな気がするがそれは錯覚なんだよなぁ(無為にTLを見ながら

そういえばコロナでえらいことになっていた某国から先ほどのantibarbarusに類する一書が届いていたのですが,「ラテン語を書く」必要に迫られる場面がずっとあったればこそこのような本が書かれたんだなぁというしみじみとした気持ちになりました.

アフターコロナとかいふなんの捻りもない言及があるが、postcoronialとかいふ駄洒落があるらしい。 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=postcoronial

「コロナウィルス以後の社会」という意味で「ポスコロ」が使われ始めるがかつての「ポストコロニアル理論」と被ってalready existsエラーが返る回 #色々な回

逆に,昔は日本人もよく漢文を書いていたのだから,その際にも所謂「日本漢詩」ではなくて中国人に読ませても通用するような水準を目指す人々は一定数いたであろうことを思えば,東アジア的antibarbarus書があってもいいはずだ(たぶん類書はある,寡聞にして知らないだけ

夏目漱石の漢文は中国人の鑑賞にも堪えると聞くね(『木屑録』と,岩波文庫で吉川幸次郎が註を付けた漢詩は読んだことがある)

『漢文脈の漱石』こんな本出てたんだ.これは買わなくては.

漱石の漢詩はたしか岩波文庫にも入っていて,日本人の作としては例外的に中国人の鑑賞にもたえる高い水準のものだったはず.

翰林書房 -WEB-

http://kanrin.co.jp/book/02_201803_kanbunmyaku.php

翰林書房 -WEB-

http://kanrin.co.jp/book/02_201803_kanbunmyaku.php

「先生の漢語は,その語法についていえば,きわめて正確である.いわゆる日本漢文,日本漢詩では,断じてない.のちに述べるように,中国人で先生の詩を激賞するものがあるのは,何よりもそれを語る.先生が語学力においても不世出であったことは,その英語が示すごとく,漢語の文学もまたそれを示してあまりある.その正確さは,同時の職業的な漢詩漢文家のあるものよりも,むしろ上にあるとさえ見うける.ただその詩の語彙が,同時の職業的な漢詩人ほどに華麗でないのは,やむを得ぬことであった.また漢詩の成立にほとんど不可欠の要素である典故,classical allusion, その使用も,非専門家の限界をこえない.それらの点で,結局は素人の漢詩であるという要素をもつ」(吉川幸次郎『漱石詩注』序 p. 9)

このあと,漱石の漢詩の重要性を,(1)漱石の文学の一部として,(2)日本人の漢詩としてめずらしく優れた詩として,の二点に分けて論じ,(2)の意味で漱石の詩が優れるのは,それが「思索者の詩」として漢語の伝統ならびに性質と合致しているからであり,それは裏を返すと,日本人の漢詩が通例おもしろくないのは本邦の詩が思索を嫌う,「情操文学」であることによる,という話があり大変面白い.

「幸か不幸か,日本文学の本来もつ伝統は,こうした漢語の詩の要求する方向と,必ずしも一致しない.詩はいかなる意味においても思索を忌避する,そうした方向が,日本の詩の伝統として有力である.明治四十一年の講演「創作家の態度」で,先生がした規定を借りれば,「科学的精神」が欠乏し「芸術的精神」がありあまる過去の日本文学は,「情操文学」が過半であり,またその系統のものが優れる.けだし「古今和歌集」は,いわゆる「優れる」ものの代表であろう.しかしこのことは,すぐれた漢語の詩を用意に生み得べき方向ではない」(同p.11)

この「詩において思索を忌避する態度」と「情操文学」の問題は,少しく前に話題に挙がっていた「ポエム」(poemu)問題と根本でつながっているような気がするな…