弘法の筆下ろし

「最澄やだぁ…やめてぇ…」

明日は久々にママチャリで遠出しようと思ってたけど、予報は曇りときどき雨になっちゃった……昨日、見たときは晴れだったのに。

どうすっかな。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

アボカドとかズッキーニとかロマネスコとかアーティチョークとか青パパイヤとか、私の子供の頃には売ってなかった野菜がわりとお手軽に買えるようになったというのに。

青トマト(熟す前のトマト)がいまだになかなか買えないの、なんでなん?

日本の小売り業者は誰も『フライド・グリーン・トマト』(1991 米)を観てないの?

いやまあ、私も観てないけどさ←おいコラ

業スーで調理済みヒマワリの種がそこそここなれた値段で売られてて、これは久々のヒット!と喜んで買ってみたら、殻付きだった……

むいちゃいましたブームは日本だけなのだろうか。

ひまつぶしとしては殻付きヒマワリの種はなかなかいい。暇割り、なんつってな。

コラー。

……暇じゃないときには面倒なだけよなあ>殻付き

ともあれ、『陰徳太平記 輝元卿廣嶋ニ於城ヲ移被事』からは、次の情報が得られました。

* 数か国を統べる大大名は海路を必要とした。

* 山中の盆地では人口が飽和したときの対処が難しい。一方、土木技術の発達により、河口のデルタの土地利用が容易になっていた。

山城から平城への移行はこうした背景を踏まえたものでありました。

従来説では「平地で権威を示すことが重視されたため」と説明されてきました。しかし私は、選地の理由としての権威誇示は、もっと優先度が下だろうと思います。権威の誇示はソフトウェアで対処可能だからです。

【PR】『近世大名は城下を迷路化なんてしなかった』を書きました。 | ブログ桝席 http://blog.masuseki.com/?p=13620

お見通しにこだわっていたらしい、という部分もありました。

しかし、このへんはコピペも多く矛盾も散見されたので、すでに成立していた軍学書・兵法書の受け売り疑惑がぬぐえません。

しかし、軍港を必要として河口のデルタを選地したのは事実でしょう。

河口への本拠移転は大陸進出を狙う秀吉へのおもねりもあったかもしれません。

しかし、最新技術で作られた大坂城を見て、尾張・三河の「平野の侍」が畿内を征した事実を肌で感じた輝元には、山中の吉田はいかにも時代遅れに見えたのでしょう。

城とは山城という固定観念に縛られた古参家臣の反対は強かったらしく……というか、若い輝元の決断をバカにする風潮もあったようです。

当時の輝元の書状には

「たとえ誰に何を言われようとも、この事業をやり遂げてみせる」

という悲壮めいた決意表明が見られます。

>日本ノ在ン限ハ絶セシト

逆説的に言えば、広島が絶命するとき日本も滅するのだ、とも受け取れます。

二十世紀のアレを思い出してしまい、予言めいてて微妙に怖いですな。

以上で陰徳太平記の広島移転の話はおしまい。ていねいに読むと意外に発見もありました。

洛中は防衛に適していないというほのめかしは甲陽軍鑑でも見られましたが、なぜ防衛に向かないのか理由は述べていませんでした。

陰徳太平記が

「京都は人が多すぎて混雑しているため、(軍事を含め)万事に妨げがある」

と述べているのは注目に値します。

輝元の広島開発は天正十六年、一方、秀吉による京都の区画整理(天正の町割り)は天正十八年ですから、たしかにこの時期、京都の交通は混乱をきわめていたのでしょう。碁盤目で町割りされたといえ、応仁の乱から百年以上、行政が都市を維持管理できないような状態が続いたのです。

最後、書写本のルビと送り仮名は奇妙に感じます。

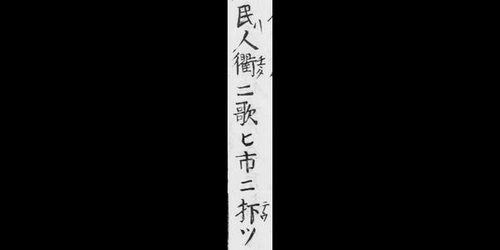

民《たみ》は人《ひと or じん》衢《ちまた》に歌ひ市《いち》に抃《てう》つ(※=手打つ)

民は、と読むなら人衢《じんか》(街路の意)と読みたいですし、衢《ちまた》と読むなら「民人《みんじん》、衢《ちまた》に」が自然に思えます。

どう読んでも意味は変わらないので、私ァ別にかまャしませんが。

まあ、鼓腹撃壌みたいなことを表現したかったのでしょう。

コメント:

以上で終わり。最後は特に難しいことはありません。

広島の「広」の由来を書いて欲しかったところですが。

個人的には、干潟を埋め立てて都市を広くするぞ!という意気込みじゃないかと思います。

新たに拠点を築いた土地の地名を変えるのは織豊政権の常套手段でした。支配者を印象付ける手段としてマニュアル化されていたのではないでしょうか?

したがって、神代の時代の「豊蘆原の中津国」を持ち出したのには違和感があります。

が、編纂・執筆者である香川景継は、この本を儒教的価値観で執筆したと考えられています。

執筆時は出家後なんですが、仏教熱が冷めて、若い頃に学んだ儒教に戻っちゃったようなのです。

「豊蘆原の中津国」を持ち出したのも儒教的な忠君PRの意図があってのことかもしれません。あるいは毛利家は朝臣(あそん)である!(今は外様大名に甘んじているがな!)という正統性のPRでしょうか。

陰徳太平記 輝元卿廣嶋ニ於城ヲ移被事 16

處ノ名ヲ廣嶋卜号ス。

蓋シ吾朝ヲ豊蘆原ノ中津國ト號スル例ヲ逐時ハ。

今ノ廣嶋誠ニ准據スルニ堪タリ。

日本ノ在ン限ハ絶セシト民人衛ニ歌ヒ市ニ抃ツ

訳:

この場所を広島と名付けた。

思うに、我が朝廷が(かつて日本を)豊蘆原の中津国と名付けた例をふまえれば。

(輝元公が、この新都市を)いま広島と名付けたのは、まことに過去の例に準拠し(朝廷に)応えたものであった。

日本の続く限り(広島も)絶えることはないと、民衆は住宅街の路上で歌い、商店街で拍手したのである。