鉄分が足りない。いや、RailWayの方ではなくFeの意味で。

ポパイが食べてたホウレンソウのカンズメ、日本でも売って欲しい。実はあれ、くっそマズイという話だけど。

鉄分が足りない。いや、RailWayの方ではなくFeの意味で。

ポパイが食べてたホウレンソウのカンズメ、日本でも売って欲しい。実はあれ、くっそマズイという話だけど。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

風がすごいのにスカートをおさえない女子高生がいたので、思わず凝視したら短パン履いてた。

「なんだ、チーターか」

と吐き捨てる俺氏。

でも本当は

イナクズレ イナクズレ あなたを好きなわたし

いっそ いっそ 太隷書?

消えてしまえ 消えてしまえ イナクズレじゃなきゃ 絶対

嫌な 嫌な 嫌な 嫌な 嫌なわたし

しかしまー、不倫よりも電通・パソナの給付金中抜き疑惑の方がよっぽど問題なんだけどな。

すでに風速4mくらいあるじゃん。やる気、出ねぇ。

週末クエストも最低が20回からだし。やる気、出ねえ。

アンジャッシュ渡部建「確認せずに、皆で食べる唐揚げにレモンをかけました」

アンジャッシュ渡部建「たけのこ派でしたが、きのこ派に転向しました」

浜松の道幅(28)

…という風に証拠や推論を重ねて、城下の街路の屈曲のほとんどは防衛以外の理由によることを明らかにした本を書きました。

ひいては碁盤目都市の成立過程にまで踏み込んだオモシロ本です。よろしくゥ!

『近世大名は城下を迷路化なんてしなかった』

http://blog.masuseki.com/?p=13620

浜松の道幅(26)

現代でも、見通しの悪い曲がり角や交差点ではクラクションを鳴らして自分の存在を知らせましょう、と教えられますね?

まさに、その目的で浜松では曲がり角に入る前に「遠州浜松広いようで狭い、横に車が二挺立たぬ」と謡われた…と筆者は推測しました。

.

浜松の道幅(27)

最初に述べた通り、明確な証拠は発見できませんでした。あくまで筆者の推測です。

ただし、確実なこともあります。

【浜松城下中心部の街路は三~四間幅。

これは江戸時代初期には十分に広い道幅であった。

防衛のために道幅を狭くしたという主張は成立しない】

です。

浜松の道幅(25)

つまり、浜松では交通量が増加したため、曲がり角や交差点において「車が横に二挺立たない(すれ違えない)」状況になりやすかったと考えられます。三~四間幅道路(5.4~7.2m)は初期城下街路の設計としては十分でも、繁昌した城下では不十分な道幅だったのです。

.

浜松の道幅(25)

しかし道幅の改善は明治を待たねばなりませんでした。車力たちは、問題を運用方法で回避するハックを編み出さねばならなかったのでしょう。それが「労働歌を合図に使う」だったのではないでしょうか?

曲がり角の向こうから車力の歌が聞こえてきたら、うかつに進入しない。

浜松の道幅(24)

江戸名所図会を見ると、江戸城に物資を運ぶ要路では左側通行のルールがあったようですが、これが全国ルールだったかは、わかりません。

また、角の曲がりやすくし視界を確保するための「隅切り」もありません。「隅切り」が当たり前になるのは自動車の普及以後なのです。

そして信号機もなければ、誘導するお巡りさんもいないのが江戸時代でした。

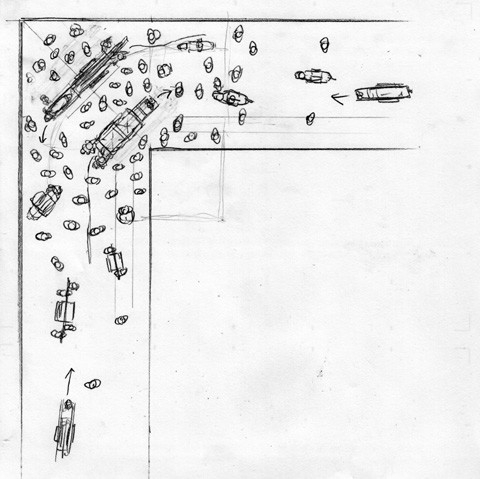

浜松の道幅(22)

以上をふまえ、簡単な図にしたのがこちらです。三間幅(5.4m)の道路で描いています。なお、簡略図なので側溝などは考慮していません。

さて、貨物運搬車が運悪く、互いに同時に曲がり角や交差点に進入すると困ったことになります。仮に左側通行のルールがあったとしても。

.

浜松の道幅(23)

その場で旋回できるのが二輪荷車の強みですが、周囲に人がいては、なかなかできません。交通事故は江戸時代では遠流以上の重罪なのです。

にもかかわらず、江戸時代の道路は車道と歩道が分かれていませんでした。

結果、道をふさがれた通行人により渋滞はエスカレートします。

浜松の道幅(20)

例の俗謡は出典から考えて地元の民謡であり、民謡とは多くの場合、労働歌です。となると貨物運搬を担う車力たちの労働歌の可能性が高い。

.

次に、車が横に~とあるので、私たちはつい道幅と車幅ばかりに気をとられていました。しかし、道路は常に直線とは限りません。

.

浜松の道幅(21)

浜松城下の中心部は碁盤目街路ですから、直角に曲がることも多かったでしょう。東海道も直角に曲がってます。角を曲がるとなると、車幅だけではなく車長も問題になってきます。

そして大八車は車幅は短くても車長は3m~4mほどもありました。

浜松の道幅(18)

解決編といきましょう。明確な証拠はないので、あくまで筆者の考えるもっとも妥当な解です。ヒントは『市中案内 浜松唱歌』にありました。繁昌。単純計算での道幅は十分でも、交通量が多すぎるため渋滞が多発し「横に車が二挺立たぬ」状況だったのではないでしょうか?

.

浜松の道幅(19)

浜松は静岡エリア最大の宿場町です。今なお人口で静岡市を上回るほどです。遠州は農業国・三河と工業国・駿河に挟まれています。気候が綿花の栽培に適していたので綿花・木綿の出荷も多い。天竜材(木材)の流通もある。旅人だけでなく、貨物の量も多いのが浜松でした。