なるほど、画像3枚だとこういうレイアウトで表示されるのか。プレビュー機能が欲しいなあ。

最近のガールプラモでは、Annulus「宝多六花」は非常に優れたキットだった。

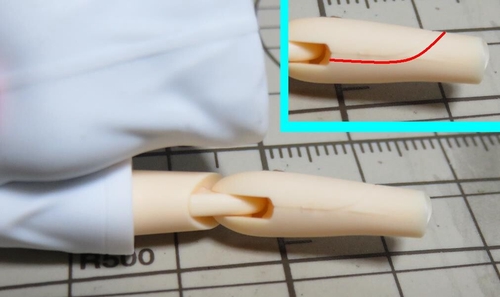

パーツ精度も高く、特に頭髪の細やかさは傑出したハイクオリティ(画像1枚目)。脚部もピタリときれいにフィットして、合わせ目が全然見えない。

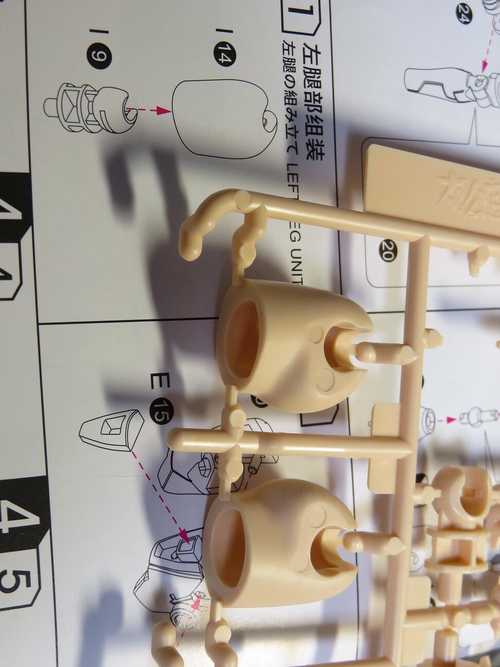

また、腕のパーツ貼り合わせが垂直ではなく、楕円形のカットになっているのも上手い処理(画像2枚目の赤いライン)。斜めになっているおかげで隙間が出にくい。

難点は、色再現かな。頭髪-スカート-バッグが全部同一ランナーだし、上着のラインもデカールを貼り付ける必要がある。丁寧に塗り分けてあげると、ぐっと引き締まってきれいな立体物になる。

後は、価格次第かなあ。ある程度値段を下げて、キットを気楽に複数買いできるようであれば、ミキシングの芯として大活躍してくれるかも。……とはいえそれも、BANDAIの30MSの後追いなのだけど。

30MSよりは高価格で、そのぶんキャラデザやディテールのクオリティで上回るという、「30MSの上位版」くらいの地位を取れれば成功かな。

(続:)アイプリントのクオリティは相変わらず高そうだし、実際に手に取ってみたらたぶん非常に組み立てやすくなっているだろう。装甲のおかげでズッシリした存在感があるだろうし、カスタマイズの自由度も高い。

とはいえ、発想に目新しさが無いというのも確かだ。これまでKOTOBUKIYAはガールプラモのトップランナーだったが、今回ので「BANDAI(30MS)の後追い」になってしまったように見える。そういう意味でも、もったいない。

構造面を大きく刷新したのは素晴らしい。ただし、骨格に外装を貼り付けていくフレームボディだと、強度が心配になる。従来のように内部ジョイントをがっちり固定してくれる方が安心かなあ。

脚部パーツなどを一体成形にして、パーツ合わせ目が出ないようにしたのも良い。他社製品でも、AOSHIMAの「アトランジャー」やBANDAI「スレッタ」などが四肢パーツの一体成形を採用しており、今後のガールプラモはこちらに進んでいくだろう。

しかし、3mm穴をブツブツ開けているのはあまりにも作為的で、デザインとして洗練されていないように見える。また、全身に装甲を貼り付けていくスタイルは、どうしてもシルエットが地味になり、華やかさに欠ける(※同様のアプローチを採っている30MSも、同じ難点を抱えている)。

スカートの形状が、これまでのオムツ構造をそのまま引き継いでいるのも、いかにも垢抜けない。これはもったいない。

全体として、「意欲的ではあるが、3mm穴過剰やオムツ構造など、従来仕様を中途半端に持ち越してしまった」という歪さを感じる。うーん。

原作(小説)→ 人気が出るのに1-2年 → アニメ化企画を立案/制作/公開(2-4年)

なので、アニメ化作品は最新流行から遅れていることが多い。特に変化がスピーディーな異世界ものだと、4-5年の遅れで出てくるアニメ版は、ものすごく古いネタが出てくるのを痛感する。「えっ、今どきカレーを振る舞って異世界人を感動させるシーンなんかやってるの?」という感じで。

とはいえ、「十分に熟したネタをしっかり描く」というのにも、一定の意義はあると思う。

AI応答してくれるデジタルジーザス・クライストとは……その発想は無かった。

ちなみに、ひっくり返せばデジタルデビr…こほん。

textwith.me/jesus/

via: https://social.vivaldi.net/@brucelawson/110922147466607413

例として挙げたOtadonサーバーさんのことが嫌いなわけではありません。というか、今日初めて目にしたサーバーだし、LTLを見てみたら皆さん元気で楽しそうだし。

ただし、日本にありがちな過剰なまでの非-政治的志向、つまり、社会の動きからひたすら目を逸らし、そこから断絶されていこうとする極端な姿勢がこういったところにも現れてしまっているのは、けっして良いことではないと思うので、実例としてあげた次第。

個人レベルとしては、もちろん「ポリシーの合わないサーバーからは離脱すればいい(別のどこかのサーバーに入れば済む)」と言える。また、極端に不正義なサーバーが存在したら、他のサーバーからアクセス制限されるという形で、いわば民主的に解決される(と期待できる)。つまり、現場レベルでは問題を解決or回避する手段は十分に存在する。

しかし、mstdn全体の思想のレベルで見て、「偏ったサーバーの存在をどこまで許容すべきか」「mstdnシステムを利用しているサーバー管理者の裁量権は、どこまで認められるべきか」という問もある。先に述べたような、やや過剰に参加者の言論を制約するサーバーについて、私たちはどのように評価することができるのだろうか。裁量権を重視して「そういうポリシーがあってもよい」と言うべきか、それとも、公平性を重視して「個人の自由と自律の根本であるところの社会的発言を禁じるようなサーバーは、言論交流プラットフォームたるmstdnの枠内では、けっして望ましいものではない」と述べてよいのか。……分からない。

例えば、[ otadon.com ]サーバーは、オタク寄り、つまり幅広くインドア派趣味をフィーチャーしているものの、基本的にはノンジャンルの汎用サーバーだと捉えてよいだろう。

しかし、サーバーのルールとして、「政治、宗教などをはじめとした社会的なデモ活動への参加や拠点にすることは本サーバーではできません」とある。勧誘爆撃や乗っ取りを警戒したものかと思うが、そうだとしても「デモ活動への参加」をも禁じるというのは過剰なように思える。これはmstdnの運用として、正しいだろうか。社会関係や社会問題に関するアクティヴな言論を禁じるというのは、パブリックなプラットフォームとしての資格に関わるものであるが、さて、mstdnはこれを許容するシステムだと考えるべきか否か。かなり難しい問題が現れているように思える。

えっ……自分の投稿が他サーバー経由で戻ってきた!?

いや、そうか、同じサーバーでも、フォロー状態になければ、基本的には無関係だから。「遠くの親戚よりも近くの他人」のようなもので、「無フォローの同サーバーよりも、他サーバーのフォロワー」の方が親しいのはまったく当然のことだ。……こういう二重写しの距離感というのも面白いな。

mstdn総体としては、誰でも参加できるオンラインプラットフォームであることが期待されている筈であり、その意味ではきちんとパブリックな性質を保持することが望ましいだろう。とりわけ公開性と公平性。

ただしその一方で、個別サーバーは時として非常に強く、プライヴェートな色調を帯びる。最も典型的なのは個人サーバーだが、それ以外でも特定趣味のためのサーバーなどが多数存在する。つまり、「万人のためではなく、特定の人のためのサーバー」というものが確かに存在する。

これをシステムそのものが持つパースペクティヴの矛盾と捉えるか、それとも選択肢の広さや自由さと捉えるべきか……よく分からない。

1: 特定の方向に先鋭化? →ノンジャンルサーバーで参加者も国際的に多様なので、まず生じ得ない。

2: 同一化要求が強まる? →LTLの存在感が強いので、やや懸念あり? 自由ではあるけど。新しい人や「風変わりな人」が増えてきたときに、公平に対応できるようにしたい。

3: 情報が届かず、視野が狭まる? →幸いにも情報感度の高い方が多いので、風通しは良いと思う。ただし、BTは控えめだし、BT投稿はLTLに流れてこないことに気をつけたい。

4: マンネリで退嬰化? →国際的なサーバーなので、当面心配は要らないだろう。

(なんだかえらそうなことを書いてごめんなさい)

ある集団が特有の文化を形成すること、それ自体は良いことなのだけど、小規模な集団が「特定の方向に先鋭化しすぎる」、「特定の行態を強要して異物を排除するコンフォーミズムに陥る」、「情報が届かず、視野が狭まってしまう」、「マンネリで退嬰化する」といった危険性もある。

なんとか上手く解決できるように、サーバー間を架橋していけたらいいよね。

面白いネタを積極的にBTしまくるサーバーもあれば、LTLで濃密高速に話題共有していくサーバーも(ここ以外にも)存在する。テクノロジー系や政治社会など、特定のテーマに関して非常にアンテナの高い集団を形成しているサーバーもある。

その一方で、いささか悲観的なことに、サーバー間の壁は非常に大きいかもしれない。システム上当然のことながら、誰かがサーバーを跨いだBTをしなければ、話題や情報がサーバー(インスタンス)を超えて伝達されることは無いので。情報の伝達射程が極端に短くなりやすい(言い換えれば内輪化しやすい)という性質は、mstdnの懸念点だろう。もっとも、暴走を防ぐ安全装置だと言うこともでき、評価は両義的ではあるけれど。

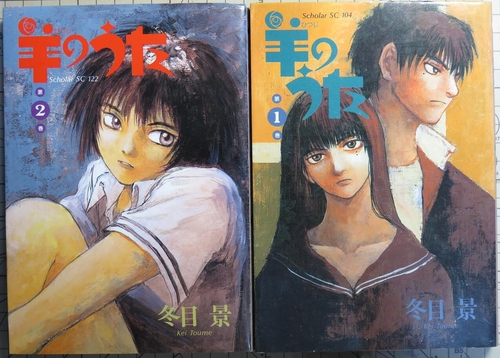

初期の冬目景の切れ味と情緒は、短編「サイレンの棲む海」が抜群だと思う。

(※『イエスタデイをうたってEX』という単行本に収録されている。)

冬目景氏は美大出身で、カラーイラストなども油彩で描いているんですよね。

原画展に行ったこともありますが、どれも存在感のある絵でした。

twitterの危機を察して離脱する前に、1月頃に全ログのダウンロードをしていたなあ。

「設定とサポート」→「アカウント」→「データのアーカイブをダウンロード」で、投稿ログも画像も一括DLできた。現在でも使える筈。自身の投稿ログを擬似的にTL再現できるアプリも付属しており(※添付画像がそれ)、機能それ自体はtwilogよりも高性能なくらい。

シラバスで受講人数に制限を設けられる場合もありますが、私の場合はできるかぎり「来る者は拒まず」で制限しないようにしています。履修者が増えすぎて教室変更になったことも……。

大学教員の試験採点は大変なんですよね。おつかれさまです……。

受講者が200人またはそれ以上になる場合もあり、8月と2月のかなりの時間が奪われる。内容によってはオンライン試験で自動採点にできる場合もありますが、不正の懸念が出てしまう。最初の足切り問題を出す先生もいました(※最初の短答10問で正答5割以下だと即0点扱い)が、最近ではやりにくいかも。

ソーシャルメディア昔話。2010年2月頃のtwitter(PCブラウザ閲覧)の画面はこんなふうでした。アイコンをいろいろ変えて実験していた時のスクショ。

FAVORITE(☆)を付けられる機能はあったものの、リプライのツリー表示も無く、正式なRT機能が実装された直後くらいだったと思う。そのぶんコンパクトで軽量な「つぶやき」メディアだった。

mstdnも機能やレイアウトが変化していくだろうから、2023年時点のスクショを取っておいたら後々面白いかも。

そういえば、mstdnのショートカットキーを調べていなかった。

twitterとはキー設定がかなり違うけど、KBショートカットはたくさんあるのね。

twitterもTL表示が右に行ったり左に移ったり、UIやレイアウトはわりと頻繁に変化して、使い勝手もその都度変わっていた。文句を言いつつ、大多数のユーザーはついていっていたけど。

UIが多少異なっていても、すぐに慣れるんじゃないかなあ。むしろUIや外観が大きく違っている方が、アカウントを混同しにくいので安全という考え方もできる。見た目を大きく変えた方が、「何かまったく新しいサーヴィスなんだ」とポジティヴで新鮮な印象を与えられるかもしれない。twitterなんてのは、十数年前から存在していた古いサーヴィスなのだし。

twitterの代替を目指すサーヴィス群が、その名称やUIでtwitterっぽい雰囲気を真似ようとしているが、そういうイメージだけを引き継いでも、おそらくユーザーはそこに魅力を感じない。twitterの長所は、あくまで大量のユーザーを抱えていたという点であって、UIやデザインが優れていたわけではないと思う。

淡々とシンプルに説明して本人に任せる、でももちろん良いと思うのですが、現状ではその最低限の紹介記事すら乏しいのと、私の周囲でも「jpにアカウントを作ってみたけど分からないのですぐに放置」という人が多いので、参入サポートをもっと手厚くするやり方もあるかなあと思いまして。

サーバー選択で迷っている人がweb検索しても、当たり障りのない各サーバー紹介だったり、数年前の古い情報だったり、内容が薄くて参考にならなかったりする。だから、「どこに入ったらいいか分からない」、「適当に入ってみたが、どうしたらいいか分からない」で挫折してしまう可能性が高い。そこを手当てしていけたらいいよね……。

私見としては、「日本語オンリーの汎用サーバーではmastodon-japan.netが無難」、「真面目な話をしたい方や、情報収集をしたい方はtoot.blueも有望」、「コミュニケーションしたいけど、新しい人間関係を作るのに躊躇している人は、vivaldiを見てみるのも一案」という感じになるだろうか。

そのうえで、「特にフォローしたい相手がいるなら、同じサーバーだとちょっと好都合」、「サーバーごとに複数のアカウントを併用してもいいよ」、「特定の趣味に特化したサーバーもいろいろあるよ」くらいまで補足してあげると安全かも。

mstdnに入ろうとする際に、サーバーの選択で迷ったり躓いたりすることが多いと思うので、そこを手厚く説明してあげるといいんじゃないかなあ。つまり、具体的な手掛かりや判断材料を提供する。お節介になりかねないけれど、「どこでも自由ですよ」とただ丸投げするのが最善とも思えない。

既存の記事だと、例えば[ https://prgm.x0.com/mstdn/account/server/ ]のご紹介は簡潔明快だし、昨日書いたツリー[ https://social.vivaldi.net/@cactus4554/110912835372777721 ]も、そういう問題意識を念頭に置いていた。