波で夏の世界が青くなります。

OpenBSD(uaa@), Ham(JG1UAA), Ingress(Lv14, RES), Japanese(Sagamihara-city, Kanagawa)

Another side: https://social.tchncs.de/@uaa

npub1rarr265r9f9j6ewp960hcm7cvz9zskc7l2ykwul57e7xa60r8css7uf890

Messages from this Mastodon account can read via mostr.pub with npub1j3un8843rpuk4rvwnd7plaknf2lce58yl6qmpkqrwt3tr5k60vfqxmlq0w

波で夏の世界が青くなります。

でも権力持った偉そうな人達って、未だにテレビゲームは「子供のおもちゃ」、アーケード筐体のゲームとかになると「不良の溜まり場に置いてあったもの」という認識で、伝承すべき文化という理解はしていないしそんな理解は未来永劫できないのでしょう?(と敢えて書く)

そういう人達が完全に滅んだ後なら物事もうまく進みそうな気がするけど…まあその時点ではもう時既に遅しなんだろうし。

金と力が我々世代の手にあれば、もう少しどうにかなったんだろうなーと歯噛みするしかないのがなんとも。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

日本だと青梅のマイコン博物館なんだろうけど…国がやってる訳じゃないしな。クラウドファンディングで移転資金も結構集まっているけど、何かの拍子に博物館の運営がうまくいかなくなって潰れることだってあるだろうし(そうならないことを願うしかできない)。

https://readyfor.jp/projects/2023_ComputerMuseum295

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ブゥゥゥ…ン「32ビットコンピューター……信じられない、まだ動くの?」

「ああ、昔の機械の方が頑丈っていうからな。あれ、なんだこれは?日時がメチャクチャだ。1903年?そんなときにこいつがあれば世界を征していたのは……」

「どいうこと?ただの同期失敗とは思えない」

カツ…カツ…「……2k38」

「ん?ああおまえか、2k……なんだそれは」

「トゥー、ケイ、サーティエイト!符号付きの32ビットで日時を記録していたコンピューターが2038年の1月19日、いや18日だったかな?とにかく時刻の変数がオーバーフローして針が過去にすっ飛んじゃうバグさ!」

みたいなシーンもほしい。

半角カナを見つけたら片っ端から〓に変えるとか、「文字化けしてますよ?」と言うとか(それ以上はいけない

UTF-8しか読み書きできないテキストエディタを使って「なんだこれは?!コメントが読めないぞ!」って若いプログラマーが頭を抱えるシーンは必ず入れてほしい

※まだほんのり酔いが残ってます…冷凍庫でキンキンに冷やした500mLのスーパードライは美味しかった(って酔った状態でコードいじってたのがバレるじゃないの)

あーでも考古学やれるくらいコンピューターも「歴史」になってきたんですなー。オタクと後ろ指を指され石を投げられていた時代から、Windows95辺りの登場で人々は手のひらをひっくりかえしたという記述はしっかり記載してほしいもんだけどね!

libkkcの辞書作成だって、ある意味考古学なんじゃないかなあ…たかだか10年前程度の話とはいえ、「作成方法は大まかにいってこんな感じ」くらいの資料しか出てないよね?言語資源の入手と「おうちのぱそこん」でコーパス作成やらなんやらももここ数年でどうにかなったくらいだし…

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

Linux中心な時期に出てきているとはいえ、anthyが一番現実路線だとは思うんだよね…とはいえ、そこだけに頼ったままというのは不安だし。

となると、それ以前の御三家(Canna, Wnn, sj3)を引っ張り出すことになるんだけど…とりあえずビルドが通る程度のメンテナンスをするので手一杯って感じなんだよね。本当は各BSDのportsにあるパッチを統合するとか、コメントをUTF-8化してGitHubに上げてメンテしやすくするとか、K&RなコードならANSIにするとか、やんなきゃいけないことは山積みな気はするんだけど。

OpenBSD portsにはfcitx5が入ってるんだから私はそっちを触ればいいんじゃないのかとは思うのだけれども、MozcはGoogleの、libkkc / libskkはRed Hatの方針次第でどうなるかわからないし、Linux中心になる前のUnix日本語入力システムにも油を差しておきたい気持ちがある。

自分もうっかり買っちゃいました。お仕事頑張らないと… https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u1111823995

でも不思議なことに、OpenBSDの場合onewライブラリはportsにあるけどそれを使うもの…jvimは無いんだよね。

だとしたら、JEとかJGのソースコードの保全願いは出したいな。Run Run Linux初版とか、第二版辺りのもの(特に初版のは日本のLinux史において重要な資料になるというのは何度もつぶやいてしまって申し訳ないんだけどそれくらいは重要だと自分は思っていて…Internet ArchiveにISOを転がしても罰は当たらないというか当てるんじゃねえと思うくらいには以下省略)。

失われつつあるソースコード、とりあえずSoftware Heritageに保存依頼を出すのはどうかなと思っている。

とりあえず黙ったままというのはあまり良くないってことが分かったので、ビルドが通るようになっただけのdiffを投げときました。

あとの細かいデバッグはどなたかにお願いします! https://marc.info/?l=openbsd-ports&m=170030216412398&w=2

他OSのdistfilesを漁るのは確かに手なんだけど、最後の手段にしたいから…「今は」それは無しの方向で

http://tsubaki.st.ryukoku.ac.jp/pub/editor/jvim/

ぐぐると133.83.35.37なページもあるけど、そのIPアドレスは↑と同じ

困った時のSRAなんだけど、ここにあるのはjvim2.0p+onew2.2.8.tar.gzなので、portsの要求するjvim2.0r+onew2.2.10.tar.gzよりも古い…

SITES= ftp://ftp.lab.kdd.co.jp/Japan/onew/ \

ftp://ftp.leo.chubu.ac.jp/pub/editor/jvim/

ここが両方とも死んでるのでそれに代わるものを探しておきたい。

古く無くても欲しいバイクがあるなら借金してでも買うべきなのかも。

…VanVan200、乗りたかったなあ。

の投稿

kuriuzu@misskey.backspace.fm

の投稿

kuriuzu@misskey.backspace.fm

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

(OpenBSDのportsで作業する上で悩んだことは…social.mikutter.hachune.netで呟くので大丈夫かな?割と*BSD系に限らずコード書く人が居るって印象あるし…それとも他のインスタンスの方が良い?)

コードのメンテナンスのノウハウ集とかあったらマジ欲しいと思う程度には、onewのコードをいじるのは流石に自信ないです…

コードの時代背景を理解した上での最低限度の修正(なのでwarningバリバリなのは気にしない)、をするにしても…<stdarg.h>に頼るのがあのコードにとって適切かどうかっていうのは今でも疑問です。<varargs.h>にしたとしてもイマドキのLinuxじゃそんなものは無いので使用禁忌と考えて良いでしょうし…

あのコードの問題としては、K&Rの書法でOnew_なんとか(str,a,b,c,d,e,f,g) char *str {}なんてやってくれるので…引数a~gの型については「固いこと言わずに良きに計らって」というノリをどう今のコンパイラに納得させるかなんですよね。自分は<stdarg.h>でごり押しするしか無いかなと考えたのですが、別解はある気がします。

とりあえず、OpenBSD-portsのjapanese/onew、patchを直してclang-16でもビルドが通る程度にはしてみた(warningは残してる)。

とはいえ、これで良いかは全く分かんないんだけど。 https://pastebin.com/vX6w18vW

まあエイプリルフールのネタで止まってしまうんでしょうか。

2ちゃんねら向けの新ドメイン「.orz」が運用開始 (2005/04/01) https://internet.watch.impress.co.jp/static/uocchi/2005/04/01/orz.htm

コメントにある「滋賀県大津市はorz市になるらしい」….orzドメインとか期待しちゃうんですけど。

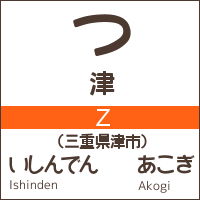

英語表記がzになってるのがバレた

昔英語でも最短にしようと、津駅の表記をZの1文字にしようという運動があったらしい…

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

@hadsn ここまでくるともう興味ドリブンですね…「その先に何があるんだろう」というのがあるので、ビルドを通すだけ通して後はぶん投げても良いのかも。(実はちょいとソースいじってますw)

@reasonset 移植が上手くいったことで得られる恩恵は確かに大きいとはいえ、それに対して払うべき対価も大きすぎます。

@hadsn Linux界隈ならまだjvim+onew使いが要る可能性は高そうですけど…OpenBSDですからね。一人でも熱烈なユーザが居てくれればぜひお願いしたいというか押し付けたいというか(おい

K&Rなコードなぞ滅びてしまえー!💢という呪詛を唱えたくもなる

※アルコールかなり入ってます

@reasonset Mozcは…FreeBSD/NetBSDのパッチ、各OSごとにそれぞれ当てているという状況を見るに、OpenBSDでもそれと同じことをするのは得策ではないと自分は考えました(だからlibkkcに自分は走った)。

@hadsn 強引にビルドを通してもきちんと動いているかどうかの評価ができないと、怖くて出せないというのはありますね(とはいえ、とりあえず出すだけ出して誰かに評価してもらわなければ先へ進めないのも事実)。

「お金を払う」文化について考える (2023.11.07) https://agora-web.jp/archives/231106054346.html

お金に見合うものが手に入ることを期待できるのであれば、喜んで払うだろうね。

でもお金に見合うものが手に入ることが期待できないのであれば、値切るんじゃないかなあ。

結局人間を信用できなければ、お金を払うことは無いんだろうし。

基本的に、相互不信社会だからね?日本って国は。

元号が変わる前の大祓、と思っていたが…もはやそういう線引きで考えるべきではないのだろう。

キッシー、これはマズいよ....

"池田大作氏の御逝去の報に接し、深い悲しみにたえません。

池田氏は、国内外で、平和、文化、教育の推進などに尽力し、重要な役割を果たされ、歴史に大きな足跡を残されました。"

https://twitter.com/kishida230/status/1725769119856005582?

ここに謹んで御冥福をお祈りするとともに、御遺族の方々および御関係の方々に対し衷心より哀悼の意を表します。

内閣総理大臣 岸田文雄""

https://twitter.com/kishida230/status/1725769121298821431?

(gcc自体のビルドも相応に時間がかかるけど、LLVM-Clangのビルドってそれ以上に時間がかかるんでしたっけ…?)

昔どなたかが指摘されていたことではあるけど、PC-UNIX上の日本語環境ってホント薄氷の上を歩いてる感じで、油断してるとあっという間に使えなくなるというのは事実なんだと思う。

jvim+onewのclang-16対応とか、手間かからないなら試してみたい(ビルドが通らないという事実が気持ち悪い)けど、実際に使ってる人じゃないと分からない部分もあるから気軽に手を出しても良いものかというのもあるし…他の案件(?)抱えてるから動きづらいというのもあるし…ああもうなんでこんな問題が

jvim+onewって今でも使われてるんだろうか…とはいえ、EUCではあるもののX周りのあれこれに悩まされず日本語が使えるエディタ環境として今でも有用という気もする(EmacsだとEmacsのバージョンによって.elが動かなくなる問題もありこれが地味に面倒で)。