このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

歴史画論争、主なところはあらかた読んだけど、高山樗牛の主張は聞くに値するが坪内逍遥、綱島梁川による批判はただの難癖ダル絡みでしょうもなかった。高山の主張は、絵画の材料としての歴史がどうあれ、絵画としてはその材料をどう構成するかにある、その構成の仕方はこうあるべしみたいなもので、けっこう具体論まで入り込んでいるけど、坪内、綱島は歴史そのものに美が存在するという主張を繰り返すだけで、それでは具体論にならない。

全部読み切ってもしょうもなさそうだなとおもいつつ最後まで読むが。

いつの時代にも元の主張を誤解したうえでたいそうなクソリプを重ねる輩はいるもんなんだと感心している

書いてあることがグリーンバーグのコラージュ論から一歩もでていないようにしか見えないのだけど...

https://inunosenakaza.com/modern-painting/lecture1

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

フリードやクラウスでさえ60〜70年代にグリーンバーグの構図の読み替えをしていたのに、さすがにこれは「え、いまさら?」感がつよい。学生向けならわかるけど。

「しかし、グリーンバーグ的なメディウムスペシフィックという考え方では、視覚的な図を顕在化させるためにそれを潜在的に支えている地があるという構造(フェノメナルな構造)と、絵の具という図を形づくる描画材を地としての単一のキャンバスという支持体が物質的に支えているという構造(リテラルな構造)とが、同一化されてしまっているのです。」

って、そもそも、キュビスムをフェノメナルな平面(描かれた平面)とリテラルな平面(描かれていない平面)の相克として分析したのがコラージュ論じゃないですか。

https://ekrits.jp/2018/03/2515/

けっきょく、コラージュ論がちゃんと読めていないだけで、ジャッドがなにをしようとしていたかもフリードがなにを批判したかも誤読しているから、その先もただの抽象論でしかなかった。「だからこそモダニズム––ミニマリズムは行き詰まってしまった」って、これでスミッソンとかどう評価するの。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

#あとでよむ

日本デザイン史におけるイラストレーションの定着とその意味の拡大について

https://drive.google.com/file/d/1fvwN67JJJUxJFdedZj6i4zHwOdQnnmbY/view

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

インフルエンサーがデザインとアートは違わないとかいってたやつ、ふつうのデザインの業務知らないんだったら黙っとけとしかいうことがないな。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

来年秋に健康保険証廃止、不安しかない

https://www.tokyo-np.co.jp/article/295568

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

寺の住職がびっくりした「数百年後の恩返し」 床が抜けそうな貧乏寺の改築費用を寄付したのは、まさかの「潜伏キリシタン」の子孫だった 寛容さが現代社会に投げかけるもの | 2023/11/30 - 47NEWS https://nordot.app/1099258615439098820?c=684597186287141985

嶋田美子「なぜ私は「日本人慰安婦像になって」みなければいけなかったのか?」(『〈この国〉の芸術』)、従軍慰安婦問題において日本人慰安婦が不可視化されてきた経緯について詳しく論じられていて、たいへん勉強になる。

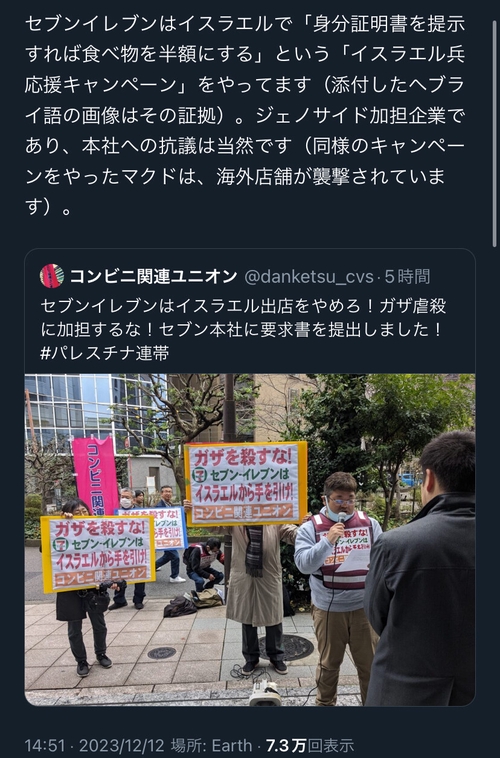

https://twitter.com/akimotothn/status/1734450917616074767?s=12&t=__wrB1eGBZTXxqC13TcPXA

テルアビブに1号店開店 イスラエルにセブン‐イレブンが初出店 | 企業 | セブン&アイ・ホールディングス https://www.7andi.com/company/news/release/202301131000.html

セブンイレブン、マジで???

美術のフェミニズム系批評とか研究とかで「男性中心主義」という言葉、マジックワード化しているな。「女性の」という言葉がセットででてくるのも危険だと感じる。

セブンイレブンへのお問い合わせはこのURLです 抗議文だしておきました

https://faq.sej.co.jp/kb/ja/contact

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

これに業界の人が「どうしてこんなひどいレビューを書こうとおもったのか」とコメントしてたけど、言うほどどころかぜんぜんひどくなくない?

https://jp.ign.com/mameda-bakeru/72373/opinion/

なんか「身内内のイキりならわかるんだけど......」って投稿がThreadsめちゃ多いんだよね。先日見たのは「コロナがまた増えている」という投稿に「単なる雑魚風邪なんで無視でおk」ってコメントしてた人がいて、見にいったら「大谷なんて単に野球が上手いだけのカス」とか言ってて「ああ......」ってなった。

@momdo 応援としても、そんなにひどくもないとおもったのですが、書き手がよっぽど嫌われているんだろうなとはおもいました。ゲーム業界に特有のカルチャーみたいなのがあるのかもしれませんが。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

めちゃおもろそうだけど、けっこう高いな...

醬油醸造業と地域の工業化:髙梨兵左衛門家の研究

https://www.amazon.co.jp/dp/4766423496

アート、煙に捲くような文章でなんかわかった気になる、みたいなの専門化と呼ばれる人間でも平気でやってるからな...。

ジェンダー平等社会にふさわしい男性になろう!

そのような男性を「あるべき男性像」として広めていこう!

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

の投稿

jeck@misskey.io

の投稿

jeck@misskey.io

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

中嶋泉『アンチ・アクション』は読んだほうがいいんだろうけど、『この国の芸術』に載っている論考はかなり微妙だったな...。

自分が持ってるブリュッケ本、日本の古本屋で3万6千円か。売ろうかな...。

日本のフェミニズム系の美術史家たちが、簡単に「明治期の美術教育から女性が排除されていた」と書いてしまうのを読んでいるんだけど、たしかに東京美術学校は男性のみだが、そもそも東京美術学校に行くのはエリートだけなので男性も排除されている。

しかし、このへんはいまちょうど調べている領域で(明治20〜40年ころ)、私塾にはけっこう女性画家がいて、しかもけっこう活躍している。このへんごっそり無視されているのががっかりする。リンダ・ノックリンの記述をそのまま当て嵌めているだけに見えてしまう。

明治後期から大正にかけて活躍した彼女ら画家の死後の評価は微妙なところで、作品をみる限りぜんぜんよかったりするので、悪いのは美術史家たちである。とはいえ同時期の男性画家も忘れられていて、覚えられているのが東京美術学校とかの作家や特定のコミュニティ近辺の作家という状況ではある。アカデミズムが男性中心主義だっただけなんだけど、アカデミーは女性だけではなくいろんな属性の人間を排除している。

いずれにせよ「女性は美術の教育機会を奪われていた」というのは、(海外がどうかはともかく)自分が知るかぎりではそんなに正しい記述ではないというか、むしろそう書くことによって、当時活躍した女性画家の存在が無いことになっていることを正当化する理屈に見えてしまう。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

スレッズのアカウント、やべーのいっぱいいるというか、やべーのばかりレコメンドされる。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

「国家ぐるみの隠ぺい」浮かぶ 朝鮮人虐殺裏付ける政府の新文書

https://mainichi.jp/articles/20231213/k00/00m/010/172000c

#mainichi_rss_etc_mainichiflash #関東大震災100年

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

上記の件は、たとえば吉良智子さんのこういう記事です。 https://artnewsjapan.com/article/1495

このインタビューのなかでも

「そうした体系的な美術教育があったにもかかわらず、女性アーティストが活躍できなかったのはなぜなのでしょうか?」

という質問に対して

「女子に美術を積極的に教えようという議論はあったものの、その目的が「嫁入り道具」だったからですね。」

と答えてしまっている。それで、活躍した女性画家は「例外的」だとしている。

自分が知っているだけでも、明治の中期ころから上村松園がいて、それから明治後期に池田蕉園、島成園がでて、彼女らは「三園」と呼ばれてけっこうメディアにもでていたし院展などにもでていた。それ以外にも、市川秀方とか歌川若菜とかいる。 「活躍できなかったのはなぜなのでしょうか」という問いの立て方がまちがっているのに、それを否定もせずに理由付けして肯定してしまうのは、図式的な見方で見ているだけで、個人的にはけっこう許しがたい。

歌川若菜などはこの記事で知ったけど、もともと歌川派の家系であり、どこからどうみても花嫁修業ではない。 http://artistian.net/wakana_utagawa/

展覧会記録にも彼女らの記録はあるし、「女性画家の存在自体が想定外」だったわけでもなんでもない。

こんな思い込みで話すと、図式から外れたものを黙殺することになり、まさに「ジェンダー美術史」というものこそが「見落とされた芸術家」を作りだしてしまう当事者になっている。その史観こそが当時の女性芸術家たちの主体性を隠蔽しているんじゃないか。

「国立国会図書館オンライン」及び「国立国会図書館サーチ」の統合・リニューアル║国立国会図書館―National Diet Library

https://www.ndl.go.jp/jp/use/2024renewal/index.html

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

これ改めてやっぱり腹が立つな。性役割の分業について言いたいのはわかるけど、嫁入り道具としての絵の修業がまるで悪いかのような扱いにも問題がある。このインタビュアーも吉良氏も「展覧会芸術としての絵画」というものを「画家としての活躍」だと見做しているわけで、絵画の生活技術的側面も捨象するし、口絵や挿絵などの職業的画家(イラストレーター)も「プロとしての活躍」に入っていない。