なるほどね、SJ_print()をそのままSJ_write()に流すと、エスケープシーケンスとか考えずにそのまま表示しちゃうのでこれはこれでステータス行表示の代わりにはならない…

OpenBSD(uaa@), Ham(JG1UAA), Ingress(Lv14, RES), Japanese(Sagamihara-city, Kanagawa)

Another side: https://social.tchncs.de/@uaa

npub1rarr265r9f9j6ewp960hcm7cvz9zskc7l2ykwul57e7xa60r8css7uf890

Messages from this Mastodon account can read via mostr.pub with npub1j3un8843rpuk4rvwnd7plaknf2lce58yl6qmpkqrwt3tr5k60vfqxmlq0w

なるほどね、SJ_print()をそのままSJ_write()に流すと、エスケープシーケンスとか考えずにそのまま表示しちゃうのでこれはこれでステータス行表示の代わりにはならない…

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

@teobot TRONプロジェクトの開発者は本当に日航123便の事故で亡くなったのでしょうか

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

これはありがたい

(大声では言えないのですが、Gentooのインストールはうまくできずにリタイヤしたクチです<自分)

Gentoo goes Binary! – Gentoo Linux

https://www.gentoo.org/news/2023/12/29/Gentoo-binary.html

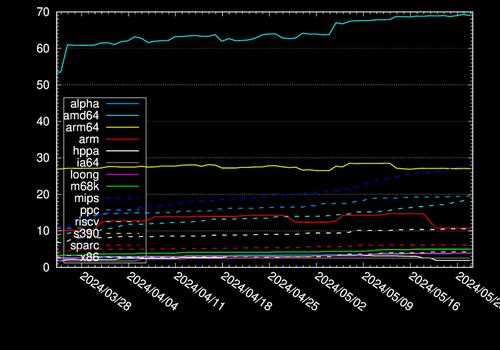

どうも x86 (not amd64) のバイナリパッケージの公式ホスティングもやってくれていそうだな。古い x86 マシンの持ち主には朗報かもしれん

PentiumIIマシンってなんとなくほしくなる時があるけど、流石に今となってはコンデンサの劣化とか色々あるからやめといた方が無難なんだろうなあ…

(などと書こうものなら、古のワークステーションやレトロPCをメンテして使っている方々に「何ヌルいこと言ってるの…」と𠮟られそうだ)

Gentooのプラットフォームの説明、ちゃんと読んでなかったお…x86あるお…(Gentooだからx86を外す可能性はあんまり無いと思っていたので妙だなとは思っていた) https://ja.wikipedia.org/wiki/Gentoo_Linux

Downloads – Gentoo Linux

https://www.gentoo.org/downloads/#x86

Gentoo は x86 まだあるはず

WikipediaのLinux distro一覧見るに https://ja.wikipedia.org/wiki/Linux%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3 、Slackwareしか残ってない気がする。i386(IA-32)対応。

ってかそこまで追いやられてるのか(驚

Debianがi386やめるってんなら…今後古のNetbook(i386)向けのLinux distroは何を突っ込んだらよいものか。日本語の設定がそれなりにしっかりしていて、無駄に重くない(GNOMEとかKDEじゃない)デスクトップ環境が標準で入っている物ってあんまり思いつかないんだけど。

ん-む、U-bootのデバッグメッセージを表示させることができればもうちょい何が問題かを掴めそうな気がするんだけどなあ

Mango Pi MQ-Quad(Allwinner H618)

[119]DRAM_VCC set to 1500 mv

[124]write_leveling error

(略)

[293]read_calibration error

[295]retraining final error

[302][AUTO DEBUG]16 bit,2 ranks training success!

[313]DRAM CLK =720 MHZ

[315]DRAM Type =3 (3:DDR3,4:DDR4,7:LPDDR3,8:LPDDR4)

[323]Actual DRAM SIZE =1024 M

[326]DRAM SIZE =1024 MBytes, para1 = 30fa, para2 = 4001001, dram_tpr13 = 6041

[339]DRAM simple test OK.

Orange Pi Zero2(Allwinner H616)

[113]DRAM_VCC set to 1500 mv

[118]read_calibration error

(略)

[170]read_calibration error

[173]retraining final error

[179][AUTO DEBUG]32bit,1 ranks training success!

[191]DRAM CLK =720 MHZ

[193]DRAM Type =3 (3:DDR3,4:DDR4,7:LPDDR3,8:LPDDR4)

[201]Actual DRAM SIZE =1024 M

[204]DRAM SIZE =1024 MBytes, paradram_tpr13 = 6041

[217]DRAM simstandby flag is 0x0, super standby flag is 0x0

[225]dram size =1024

あー、無線のコールサインとか多分30年くらい使ってるから確かにセカンド本名なのかもねー…

パソコン通信の時代は確かにハンドル使ってたけど、社会人始めてからは実名で活動してるから…ハンドルがセカンド本名にはなっていないんじゃないかなあたぶんきっとおそらく。

本名ベースのハンドルなのでまあ本名

アーリーインターネットのオタクたち、そろそろ人生の半分くらい同じHN名乗ってセカンド本名になってる?「ダメージ受けるから真名かも」 - Togetter

https://togetter.com/li/1521031