室越龍之介さんが取り上げてたのでアマゾンルェヴューも読んでる

室越龍之介さんが取り上げてたのでアマゾンルェヴューも読んでる

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

昨日よみだしたら止まらなくなって寝るまでに半分くらい読んだ。(良き家庭人🤭として寝る時間になったら寝る。)

Android だが Chrome から Vivaldi に乗り換え中

一週間ほどつこてるが今のところ特に問題はないな

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

これほんとそう。ガメさんの言ってた、日本語人は(自己イメージに反して)協力して何かをやるのがとても下手、というのの例の一つだと思う。

分業、がとても下手。わたしたち。

>

科学者・学者と言われる人たちは、周知のとおり自己管理能力と引き換えに特殊な研究能力を手に入れている。科学者・学者の中には、脳みそに専門知識を詰め込みすぎて(自戒を込めていえば)一般常識の分の空き容量が残っていないという人も多い。

こうした自己管理能力欠如型の人に管理書類を書かせまくるというのは、魚に対して「空を飛べ」と命令しているようなもので、突然変異的な、すなわちトビウオ的な人でもないと大変な非効率である。だが、ほとんどの研究者は残念ながら非トビウオ的である。

こうした非トビウオ的科学者は、論文となると、大学生が一年間七転八倒しながらようやく書き上げる卒業論文くらいのものはコラム感覚で一日あれば書けてしまう人がほとんどだ。しかし同じ人が、大学生がアルバイト先で数十分もあれば書き上げてしまう業務報告の類となると、額に冷や汗をかきつつ脇汗びっしょりで一週間かけても書き終わらない人がほとんどだろう。

もちろん、こうして苦労して出来上がった管理書類も、管理書類作成に向いていない非トビウオ的な人が嫌々作ったものだから、当然ながら間違いだらけの代物となっている。筆者の体験からしても、管理書類が修正依頼なしで一発受理(アクセプト)されることは、論文が一発受理されるよりも珍しい。

>

科学行政は科学者に対して「不確実な革新」と「確実な成果」とを同時に求める。すなわち、競争的資金という名の下で、確実・着実かつイノベーティブ・革新的な成果を出せると見込まれる人にしか研究費を提供しない。要するに当たり馬券だけを購入したいというわけだ。これは文字に書き起こせばすぐに分かる矛盾である。

革新的な研究・イノベーションは、誰も手を付けていない不確実なものだからこそ革新的だと評価される。そして、誰もやったことがないものに確実に成果を出せるはずがない。この説明自体が「書くことがなくて文字数を稼いだか?」と思われるほど自明である。

研究者を苦しめる「不合理な現実」…「論文」ではなく「誰にも読まれない管理書類」ばかり増えるワケ(岩尾 俊兵) | 現代新書 | 講談社(3/4) https://gendai.media/articles/-/121095?page=3

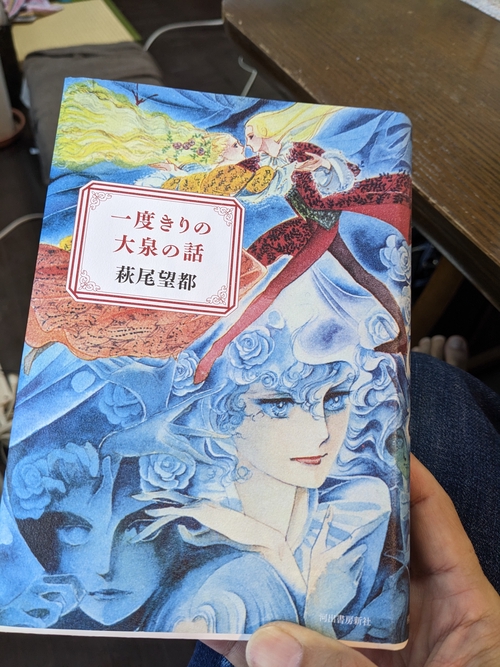

いわゆる「大泉サロン」の話

そんなに凄い話だったのか…

積ん読になってたが読まねば

ウチの畑()がまさに!大泉サロンの目の前のキャベツ畑そのものなんよね

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81YTg5NjgwNC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/YzNlNmNjNzQtM2NkYS00NDVmLThkOTgtMzdkNWRhMDc4YTNm?ep=14

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

の投稿

izuoshima04992@misskey.io

の投稿

izuoshima04992@misskey.io

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

の投稿

kagehoushi@misskey.io

の投稿

kagehoushi@misskey.io

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

良記事!

敬愛する都築響一さんの記事

追悼 八代亜紀 | ROADSIDERS' Weekly https://roadsiders.com/special/rip010.php

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

の投稿

ra2hanten@vivaldi.net

の投稿

ra2hanten@vivaldi.netこのアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

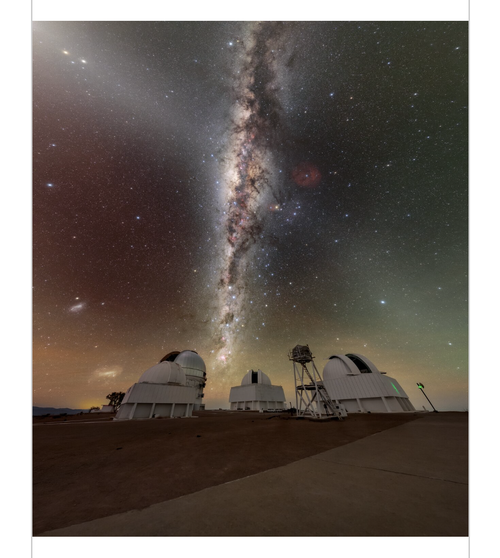

おーすげー

天の川を引き裂く「グレート・リフト」、そして天の川に交差する黄道光(アストロピクス)

https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/astropics/world/astropics-astropics_20240107173000

ほぇー勿体ない…

>しかしながら、残り時間が少なくなっているかもしれない。アルゼンチン国外の企業が、蒸発する水から沈殿するリチウムや他の希少元素を採掘する目的で、すでにこの地域の土地を賃借しているからだ。

衛星画像を研究する科学者、35億年前から「時が止まった土地」を発見か | Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン) https://forbesjapan.com/articles/detail/68395/page2

おー俺が住んでた団地やないか

公園になったのか

クレーマーだったはずなのに…世田谷区の「非常識な公園づくり」が住民にもたらした半端ない満足感:東京新聞 TOKYO Web https://www.tokyo-np.co.jp/article/301415

>では、傍からみている人間の疑問はどこにあるかというと、「復興すべき産業はどこにあるのか?」

アベノミクスが開いたドアの向こう側 – James F. の日本語ノート https://james1983.com/2024/01/09/beyond-the-door/

の投稿

taiki0915takaga@vivaldi.net

の投稿

taiki0915takaga@vivaldi.netこのアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

の投稿

ruktun@vivaldi.net

の投稿

ruktun@vivaldi.netこのアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

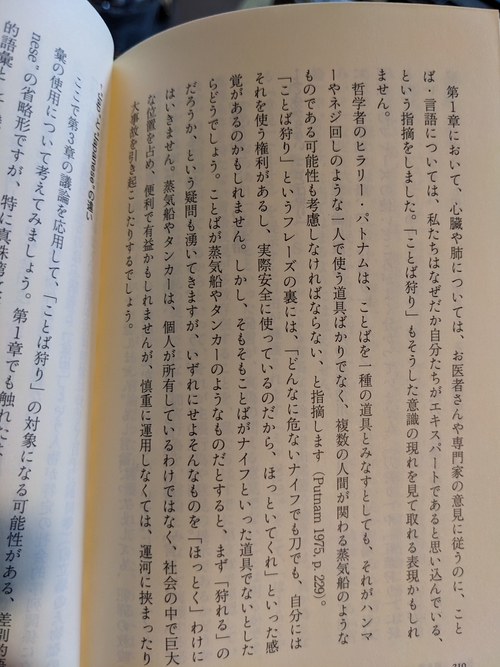

この喩えが分かりやすかった

>

哲学者のヒラリー・パトナムは、ことばを一種の道具とみなすとしても、それがハンマーやネジ回しのような一人で使う道具ばかりでなく、複数の人間が関わる蒸気船のようなものである可能性も考慮しなければならない、と指摘します。「ことば狩り」というフレーズの裏には、「どんなに危ないナイフでも刀でも、自分にはそれを使う権利があるし、実際安全に使っているのだから、ほっといてくれ」といった感覚があるのかもしれません。しかし、そもそもことばがナイフといった道具でないとしたらどうでしょう。ことばが蒸気船やタンカーのようなものだとすると、まず「狩れる」のだろうか、という疑問も湧いてきますが、いずれにせよそんなものを「ほっとく」わけにはいきません。蒸気船やタンカーは、個人が所有しているわけではなく、社会の中で巨大な位置を占め、便利で有益かもしれませんが、慎重に運用しなくては、運河に挟まったり大事故を引き起こしたりするでしょう。

読み終わった。おもろかった!

ちょうどよい薄さ。

なんか教えるときは何を言わないかが大事、ということを最近おもってるのだが、その観点からたいへんよく考えられている。

日本語世界の解毒剤としてだいじかも

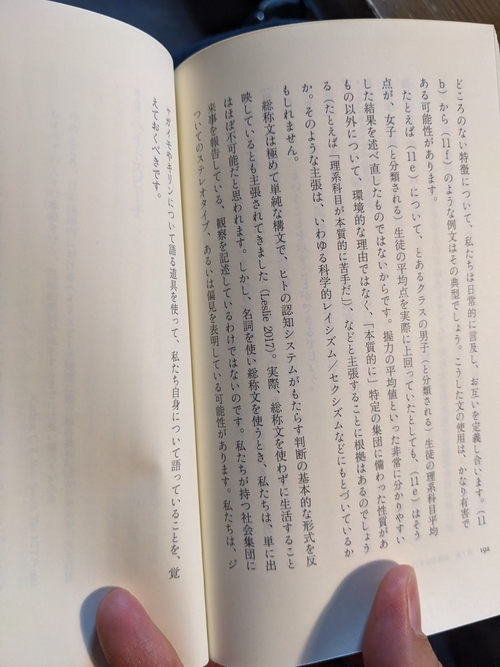

>名詞を使い総称文を使うとき、私たちは、単に出来事を報告している、観察を記述しているわけではないのです。私たちが持つ社会集団についてのステレオタイプ、あるいは偏見を表明している可能性があります。私たちは、ジャガイモやキリンについて語る道具を使って、私たち自身について語っていることを、覚えておくべきです。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

「結局、前科がつきました」SNSでの誹謗中傷、被害者が本気出すとどうなる? 身元すぐ判明→賠償拒否→告訴→罰金刑 ║47NEWS

https://nordot.app/1109433053483647707