非電化時代の狭小トンネル対策で折りたたみ高さを小さくしないといけないとかいうやつはまああるとしても、地元の祭りのために架線高さを標準より上げてあるという酷い場所が四国のどこかにあるらしいし、そういうの全部に対応するためには空圧のほうがよかろうとなるのでは説

非電化時代の狭小トンネル対策で折りたたみ高さを小さくしないといけないとかいうやつはまああるとしても、地元の祭りのために架線高さを標準より上げてあるという酷い場所が四国のどこかにあるらしいし、そういうの全部に対応するためには空圧のほうがよかろうとなるのでは説

電気機関車が架線高さの異なるいろんな場所で離線をできるだけ起こさずに大電流を安定的に取り込んで走るためには、レギュレータを介してシリンダを一定値の圧力に制御すれば済むやつのほうが設計的にラクだったのでは説とかありそうだけれど。

というか、下げるバネすらないのでエア抜いて重力に従う感じなんだろうか

まさかのフェイルセーフの流れだけど、いまどきのシングルアーム式のEF210(FPS-4)を眺めてもちゃんとバネらしきものはなくてエアシリンダーオンリーだったので律儀に守られ続けているらしい

https://mstdn.nere9.help/@orange_in_space/108972122659957925

ありがとう知恵袋><;

直流電気機関車のパンタが空気上昇バネ下降式の理由を教えてください。 - 機関... - Yahoo!知恵袋 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13244222018

つまり、電気機関車はめちゃくちゃ大電流なので、より安全側の設計である空気が途切れたらパンタが降りる方式(圧縮空気で持ち上げ続ける方式)に変えたっぽい?><

> インチ寸法図であった。

> インチ寸法図であった。

※大事なことなので二度引用しました

> しかし設計図面はアメリカのGE社によるもので、インチ寸法図であった。

https://mstdn.nere9.help/@orange_in_space/108972108311988818

バネ方式のパンタグラフの説明がある文書見つけた><

東洋電機技報 第108号 2001-9

日本におけるパンタグラフの歴史と東洋電機 Ⅰ

[pdf] https://www.toyodenki.co.jp/technical-report/pdf/giho108/s10821.pdf

分岐器の操作なんかさっさと放り出して走ってくるトロッコを筋肉で止めればよろしい。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ちなみに、国鉄の時代、運転士が「さて、パンタをあげて・・・なんだよ! 空気つきてんじゃん! ディスコン棒が必要じゃん! 取りに行くのめんどくさすぎる」ってなったときには、運転台の窓から上半身を出して丸めた新聞でパンタを空気がたまるまで持ち上げ続けると言う手抜きをしてた・・・><;

直流1500Vなら、晴れてたら新聞で十分らしい><;(よいこはまねしてはいけません><;)

20年くらい前?の雑誌『鉄道ファン』の運転士の人の手記の連載記事に書いてあった><

最後は人力でできるようにするという脳筋ソリューションとてもだいじ(フライ・バイ・ワイヤないまどきのやつは駄目だけどちょい昔の小さめの旅客機とかも油圧全喪失でも脳筋ソリューションできたらしいね)

空気弁を開け閉めするための電気が…。最後のバッテリーが上がったら、パンタグラフ上げられなくなるのかなと思ってしまった。上げてるのはバネだろうけど、上がらないようにロックを掛けてて、それをはずす機構は電気なのではと。

元の話わかんないけど、

電気機関車とかの場合はパンタは電動コンプレッサーで作って貯めておいた圧縮空気で持ち上げてる><

「じゃあ、圧縮空気が尽きてたらパンタ上がんなくてコンプレッサーも動かせないじゃん!?」ってなるじゃん?><

その時は棒で手動で持ち上げる><(ディスコン棒っていう道具がある><)

ふつうにpkg (FreeBSDのパッケージマネージャ) のビルド通ってるっぽいのでいちいちビルドしなくて良いのでは感

一番カンタンで雑な旅客機の電源の入れ方

エアバスに限らずいまどきのでかめの旅客機は、なんかややこしい自動化のための機材群をたくさん操るのが主な仕事になりつつあるらしい(もちろん異常時はマニュアル操作なんだけど)

きっと治安の悪い絵を描こうとしてたんだと思う

UNIX

GNU

いい感じでなんとなく混ぜると

UNYU

つまり我々はうにゅう族に支配されているんだよ!

あと後ろに何百トン分つながってて運動エネルギーがヤバいことを忘れて調子に乗って爆走するとブレーキが効かなくて詰む

トレインシミュレータに興味があると聞いて(通しで運転すると割と時間がかかる上に運転中けっこう暇だったりする)

<いやーもう解体されちゃったしエンジンも部品取るだけ取られて捨てられたんじゃないかなあ…

<いやーもう解体されちゃったしエンジンも部品取るだけ取られて捨てられたんじゃないかなあ…

_人人人人人人_

> 内燃は <

> ないねん <

̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^ ̄

とりあえず見たらわかるのつよい。

※エンジニアな人種なら手作業でWeb API叩いたりできるけど…

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

この時期はシーズンオフだから誰もいないね!

_人人人人人人人_

> ガーラガラ <

> 湯沢 <

̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^ ̄

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

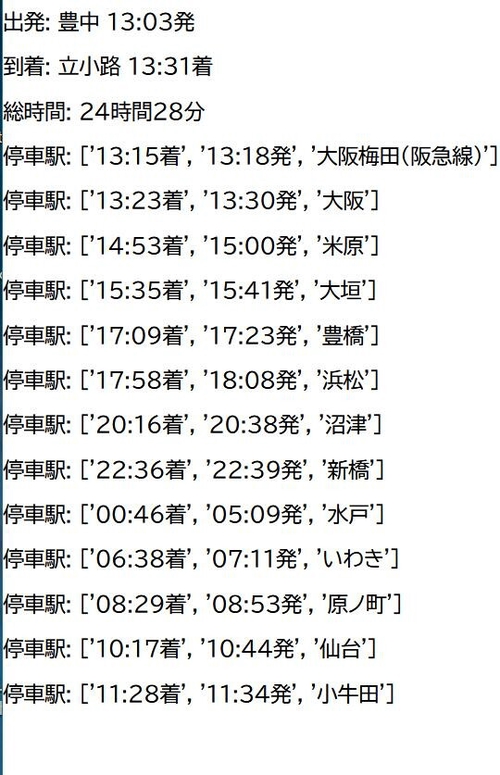

鹿島サッカースタジアム駅から出発指定したら答えが出ないぞ!(当たり前だ)

夜行じゃなくて水戸で一泊してるので納豆を食いましょう

ランダムに乗り換えするやつを見て一瞬でルートを想像できるようになったら、あなたは鉄道マニア中級レベルです。

いや近鉄線は18きっぷではのれんぞ?

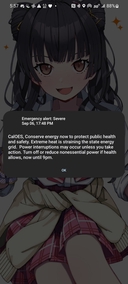

夏のはじめあたりに日本であった、電気が足りません!節電してください!とかいうやつ、酷い熱波が襲ってる米国でもやってて、まあ結局どこが何やってもこうなるよね感が出ている。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

内燃機関の車の性能には、潤滑油をちゃんと交換しようとかタイヤの空気圧を適正に管理しようとか、初心者か!って言われるようなやつがいちばん効くと考えてるんだけどどうなの?

Python3.11の実行エンジン内の関数呼び出し処理のインライン化(再帰呼び出し排除)みたいな話、こっちでもなんとかしたい感ある

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

くっそ高いケーブル使ってるのに、アンプの電源の接地極が浮いてるとかありそう(偏見)

※延焼させるんじゃない

くっそ高いコンデンサぶら下げてるのに、鉛バッテリは再生品使ってたりしそう(偏見)

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

エンジンルームなんてくっそ熱いところに電解コンデンサ山盛りにしたデバイス放り込んだら、点火プラグの電流を補充する効果?を実感できないうちにコンデンサの頭がぽぽぽぽーんするのでは…?

まあ滅ぼすとか言ってるけど

混 ぜ て 使 う な

というだけのことなんですけどね。

インチネジとミリネジ混ぜた奴は滅するべきなのは間違いない。

サムイ島(タイ)

アッツ島(米国アラスカ州アリューシャン列島)

まあ当たり前である。

アメリカ西海岸から次々と流れてくるあっつい報告。そのうちこっちにも来るんかな…エアコン買っとかないと死んじゃうかな…

青に白文字で適当にエラーコードばらまいて、いまどき風にするなら適当なQRコードと :( の顔文字を追加しておけばいいと思います。

#fedibird WebUIがたまに黒バックに赤文字の怖い警告画面で停止する不具合に対するガードを入れました。

WebUIをリロードして以降、まだ発生するようでしたら教えてください。

皮下注10万単位はクッソ痛いし皮膚が液体で膨らんで壊死すると思われるので今すぐやめるんだ

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ピカチュウはあくまでも放電用デバイスでしかないから、高圧を扱う資格はトレーナー側に必要と思われる

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。