JabberというかXMPP、メッセージングサービスとしてはオーバーヘッドもう少し減らせるといいんじゃないかという印象ある

JabberというかXMPP、メッセージングサービスとしてはオーバーヘッドもう少し減らせるといいんじゃないかという印象ある

XMPP | Specifications https://xmpp.org/extensions/index.html

めっちゃ拡張あるしオーバーヘッド削減に取り組んだ提案もいくつもありそう

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

自分でもなぜかわからないんですが、JavaScriptやPHPでコマンドラインツールを書かれているとちょっとためらう

暗号貨幣マイニング、分散システムが真に自律分散型であることにわずかながら貢献するという気持ちでやるのはいいけど一発当てるのはメジャーなやつじゃかなり難しいと思うよって話をした

私は暗号貨幣自体もうちょっとどうにかならんかという気持ちとGPUの高騰どうにかならんかという気持ちがあるのでしてないんですが、ほんのわずかに仕組みを調べてはいる

ゼロ知識証明を使うやつは面白いですね、量子コンピューター絡みでもゼロ知識証明はなかなか面白そうなのでその内ゼロ知識証明のやっていきをしたい

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ASICのfabは暗号貨幣に乗っかる意味あるかもしれないけど、GPUベンダーは暗号貨幣に乗っかってもブームの後には下手すれば燃える過酷な負荷を経験した中古品が溢れる市場が広がるだけで基本厳しそうだし本当厳しいですね

World Wide WebサイトのデザインをやるならHyperText Markup LanguageとCascading Style Sheets、JavaScript、JavaScript Object Notation辺りの知識は欲しいですし、あとJavaScript Object Notationにいくつかのルールが追加された(?)JavaScript Object Notation-Linked Dataなども最近見かけますね〜

XML を eXtensible と書くか Extensible と書くかで戦争が起きそう

より正確にいうと、XMLは正式にはExtensible Markup Languageですが、W3Cが立ち上げていないXMLアプリケーションの正式名称に含まれるXはeXtensibleとするのが正しい場合があります

基本情報取るのにテキスト買いたいけど何がおすすめ?って訊かれたとき、大抵「例えばXMLをeXtensible Markup Languageの略とするテキストはおすすめしないけど、そういうテキストで学んだからといって合格しないわけではないよ」という話をする

eXtensible Markup Languageという表記は原典を参照してないか原典を参照した上で尊重してないことを示唆するので、他の記述も怪しく見えてくるという個人的な意見であって、試験に受かるかどうかという話ではないのでそういう言い方をしている(XMLがExtensibleなのかeXtensibleなのか問題とか基本情報に出ないだろうし)

ASCII.jp:リコーがISO 819200で撮れるフルサイズ一眼「PENTAX K-1 MarkII」発表 http://ascii.jp/elem/000/001/635/1635845/

ISO 819200……相当するフィルムあるんだろうか……?

というか、ISO感度で単にISO nって書くの規格名と紛らわしいからあまり良くないと思うんですよね……

厳密に言えばISOはフィルムの規格しか規定してないからISO感度と呼んでいるけれど直接ISO規格には規定されていない何かなのでセーフという理屈はありえる(???)

の投稿

tateisu@mstdn.maud.io

の投稿

tateisu@mstdn.maud.ioこのアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

デジイチ持ってないマンなのにデジタルというだけでコンピューターの学校に通っている私に訊く人いて謎オブ謎

@omasanori フィルムは ISO 1600/33° ですらなかなか見ないし ISO 100/21° とか ISO 200/24° あたりがよく使われるのでフィルムとのかけはなれは今に始まったわけじゃないよ。Sony の上位機種とかすでにそんなんだし。

ASA 感度と DIN 感度を併記しただけだからね。ちなみに戦後すぐとかのフィルムカメラのボディはモノによっては ASA と DIN の変換表ついてる。

RT: そういえばACM(米国の歴史あるコンピュータの学会)には会員に対して,ACM倫理綱領と専門行動というのが定められていて,これを読むと普段の発言について考えさせられる (京大のサイトにあった和訳) https://t.co/lLt8q19jXz https://twitter.com/kotatsu_mi/status/744748387145134080

ACM Ethics | The Official Site of the Association for Computing Machinery's Committee on Professional Ethics https://ethics.acm.org/

今、おるみんさんが紹介した倫理綱領の改訂プロセスが進行中みたいですね(フィードバックを受け付けている)

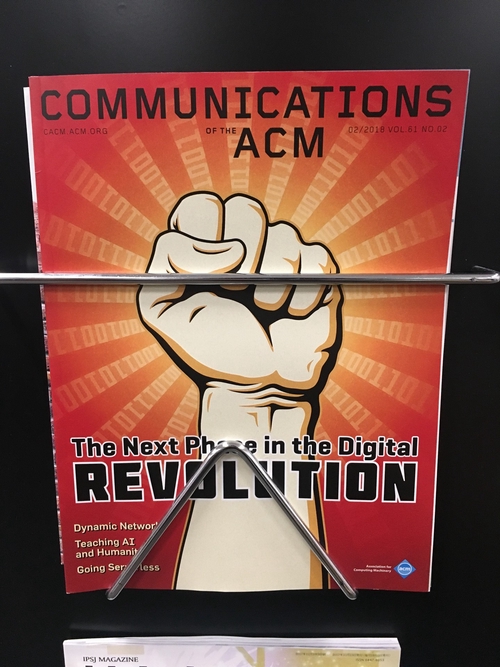

このまえの Communicatimns of the ACM はなんか LSD でもキメてるようなサイケデリックな表紙でビビったけど今度のはこれはこれでソヴィエトのプロパガンダポスターみたいだなとか思いました

https://mstdn.maud.io/media/k-TwCxxK4QW2VLRvWx8

ISO C、wchar_tが必ずしもUnicodeのコードポイントである必要はないのは知っていたけれど、float等が必ずしもIEEE 754準拠である必要もないことを確認した

まえ Twitter で適当に放言して実際わりと正しかったネタとして,「マシンアーキテクチャや OS,VMM といったあたりのトピックに詳しくなくてもとりあえず『あー,アレね,あれって初出は IBM の System 360 なんだよね』って言っておけば当たる」というやつがあります。

たとえば Spectre&Meltdown で話題になった Out-of-Order 実行の初出そのものは System 360 ではないけれど,現代の CPU の OoO の源流となった Tomasulo のアルゴリズムによる OoO の初出は System 360

いまの仮想化支援つきの Intel の CPU とかもああいうのは元ネタが System 360 で Popek と Goldberg の二人が仮想化の基本的な定義付けとその要件を論文にしてる