#読書

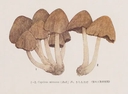

泉鏡花/飯沢耕太郎〔編〕『泉鏡花きのこ文学集成』(作品社,2024年6月)

きのこ文学(そんなジャンルが!)研究家によって編纂された、きのこへの言及がある泉鏡花(1873-1939)作品集。もともと泉鏡花は有名どころしか履修しておらず(しかもすごく昔に)、本書に入っているものすべて私は初めて読みました。

「化鳥(1897年)」「清心庵(1897年)」「茸の舞姫(1918年)」「寸情風土記(1920年)」「くさびら(1923年)」「雨ばけ(1923年)」、「小春の狐(1924年)」、「木の子説法(1930年)」の8篇が収録されています。

だいたいどれも、ストーリー自体はさほど複雑ではないのですが、情景の描写や、登場人物のようすの描写などが、すごく視覚的で、そこに引き込まれる。およそ90年~130年前の作品なので、教養の足りない私はだいぶちゃんと分かってないまま雰囲気でふわふわっと読んじゃっているに違いないのですけれども。

〔つづく〕