13年、放置してた作品の新ネタを追加しました。次に更新するまで全体公開です。

弱きを助け強気をくじく [龍甚五郎におまかせあれ]|桝田道也|pixivFANBOX https://mitimasu.fanbox.cc/posts/2364532

13年、放置してた作品の新ネタを追加しました。次に更新するまで全体公開です。

弱きを助け強気をくじく [龍甚五郎におまかせあれ]|桝田道也|pixivFANBOX https://mitimasu.fanbox.cc/posts/2364532

『パインビレッジ』というマンションを通りすぎた3秒後に

「オーナーは松村さぁぁぁーん!」

と心の中で叫ぶなど。

なお、ベルウッドというマンションを見るたびに

「ああ……鈴木……鈴木さん……」

と思う症状を治したい。

でも、シンガソングライターって、先にメロディが浮かぶ人が多数派なんじゃないかしら。

素人の勝手な思い込みかもしれませんが。

小林亜星さんは

「歌詞が良ければ自然と良いメロディーが浮かぶ」

とおっしゃってました。うろおぼえなので正確な引用ではないです。

そう言われると、まずメロディーがあってそれに適当に歌詞を乗せたような曲は、その時代のあだ花として流行しても世代を超えて残る名曲にはなれないのが多い印象。

あと50年しないうちに、中世・近世の崩し字で書かれた活字化されたことのない各国の古文献が、ぜんぶAIが解読してテキスト化され、AIが各国語に翻訳して、必要な注釈もAIが検索して出してくれて、パブドメだからタダで読めるようになるのだろう。

そして、あまりに量が多くて人生が足りねえ!てなるから、真に読む価値がある文献をAIがチョイスしてくれるのだろう。

今後1000年、安定してAIに高く評価される作品を描くコツ、ないものかしらん。

まー、わしが死んだあと、どう評価されようと知ったことか、とも思うが。

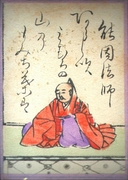

芭蕉が尊敬した先人に能因法師という坊様がおられて、

都をば霞とともに立ちしかど秋風ぞ吹く白河の関

(都を出発したときは霞が立つような春だったけど、いま到着したこの白河の関では秋風が吹いている)

という、あったりまえやろがーい!な和歌ですごく有名。が、ウィキペディアによれば

>この歌の出来映えに満足したが、能因は白河を旅したことがなかった。そこで自分は旅に出たという噂を流し、家に隠れこもって日焼けをし、満を持してから発表したという。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%BD%E5%9B%A0

知りとうなかった。

わしはそんなセコテク知りとうなかった……

『芭蕉文集』

いちおう本文は読了(書簡はだいたい読み飛ばして、紀行文と日記だけマジメ読み)。

で、解説に入ったんだけど(これがまた分量がそこそこ)、そこで明かされる事実。

実は芭蕉、一茶や蕪村とくらべても、そんなに旅してないんだそうな。

ちょ、おまっ……

知りとうなかった。

わしはそんな現実、知りとうなかった……