musl libcで動かすの移植性のテストとして良いよ

musl libc、glibcがリリースしてしまったのでもはや直せないインターフェイスに合わせるよりもISO CやPOSIXのインターフェイスに合わせる傾向があるので、bashismならぬglibcismを検出するのに役立つ

poll.hをincludeしたらPOSIXで規定されてるのはsys/poll.hだぞと警告を出す辺りも方針を感じる

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

これ見るとdlcloseの件やスレッドのスタックサイズの件は「規格に準拠した結果glibcと挙動が違う」というよりは「規格が許す範囲で実装の目的に照らして望ましい挙動にした」という感じですね(それが悪いというわけではなく、規格が許す範囲で各実装が各々の目的に合った挙動を選択するのは規格が選択肢を提供する理由なので、やっていきましょうという気持ち)

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

自費出版の難易度が下がっていく中で編集・構成といった面に出版社の意義が再確認されていくのと同様に、レコード会社にもそのような局面が訪れるのだろうか、あるいは既に

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

64ビットアドレス空間、コンピュータ内部のメモリに対するアドレス空間としては、私の年代の人々が皆いなくなるよりは早く寿命が来そうな予感がある

副詞として広く使われているひらがなである「へ」で履歴検索結果を出すと様々な方面でやばそう(私もある意味やばかったのでスクリーンショットは出さない)

ふるきよきインターネットと IPv6 が夢見ていたモノについては IIJ 技術研究所の山本和彦さんの資料が詳しい。 http://www.mew.org/~kazu/material/2009-dream.pdf

氏は Twitter とかで Haskell と HTTP/2 の人として知られてると思うけど元々は Lisp やったり BSD に IPv6 プロトコルスタックを実装した kame プロジェクトに大きく関わったりの Unix の人なんやね。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

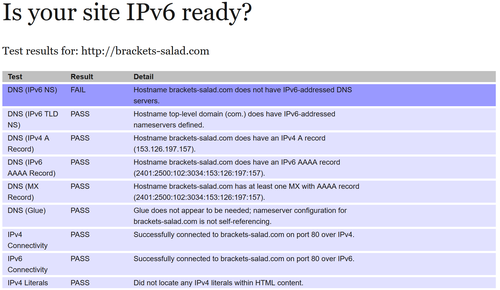

自室のIPv6環境もないのに予定地にAAAAレコードを用意したものの、さくらのDNSサーバーがデュアルスタックでないがゆえに怒られが発生した回

http://ready.chair6.net/?url=brackets-salad.com