食事ってそれ自体は基本ストーリーを持たないなあ、外部から付与されたものはあるにしても。

小説なんかは途中で投げ出したら読んだことにならんけど、専門書とか、全部通読しなくても読んだ分だけ意味がある本といふのもある。

ゲームで、主人公がアイテムを集めたりレベルアップしたりしてだんだん強くなるのは多いけど、逆にだんだん弱くなってくものもあるのかな。

This account is not set to public on notestock.

そういえばDickinson College Commentariesが作っている「ギリシア語中核語彙」500語強の和訳がひとまず終わったんだけどこれはこのままcontributeしてしまってよいものか

https://github.com/ncrt035/core_vocabulary_list_greek_japanese

ラジオで、子供に絵本を読み聞かせるときに感想を聞いてはいけない、といふ話があった。感想を聞くと空想したり話の続きを作ったりすることをやめてしまふかららしい。

大学の授業の課題で、10万円で自作PCの構成を考へてみよう、ってものがあり、その構成でちゃんと動くことの検証って部分を「組んでみたら動きました!」って書いたのひどすぎるな。

受注販売に変更されたみたいですね。 https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/1322388.html

絵を描く際で描くのが簡単なのは線であり、人間の視覚も線に強く反応する様にできてる(色変化の微分の値が大きいところに反応する様な機構がある)ので、線によるスケッチがやりやすく、形が取りやすいといふのはわかる。

線は微分だから小さい範囲だけ見れば認識できる一方で、陰影については全体を見ないとどうにもならない。陰影は相対的なものであり、変化がなだらかであることが多いからだ(特に陰の方)。なので陰影をつけるには全体を見渡して、一番明るい部分と一番暗い部分の間のどの辺りに位置する明るさなのかを判定する必要がある。

しかし陰影の変化はなだらかといっても、グラデーションをスケッチすることは難しい。そのため、だいたい同程度の明るさの範囲の面を囲ふ様な境界線を描くことで陰影の形を取る方法がある。

パーツごとに全体を見ると、暗い部分の形が見える。その形を描きこむ。たまに全体をぼやっと見渡して、パーツごとの陰影の濃さをみて、描きこんだ陰影の濃さのバランスを調整する。

覗き込める3DCGって簡単にできさうだな。Webカメラで顔の位置トラッキングして3DCG側のカメラ位置動かしてやるだけでなんとかなりさう

対象の立体形状を把握した上で、何を画面に残して表現するのかを取捨選択して、また見た目がいい感じになる様にバランスを調整しながら影/陰をパキッと描かないといけない

売上1000万超えはそんなにハードル高くないっぽいが年収1000万は大変さう、手取り1000万はまともにやってできない感じする(頑張れば達成できるってものではなささう)

国際化ドメインで、「.」の代りに「。」「。」「.」もドメインの中の区切りとして使へるの知らなかった

https://www.ietf.org/rfc/rfc3490.txt

> 1) Whenever dots are used as label separators, the following

> characters MUST be recognized as dots: U+002E (full stop), U+3002

> (ideographic full stop), U+FF0E (fullwidth full stop), U+FF61

> (halfwidth ideographic full stop).

これはIDNA2003に準拠するが、一方で新しい標準であるIDNA2008では使へないらしい。

https://jprs.co.jp/idn/std.html

>最初の標準(IDNA2003)と新しい標準(IDNA2008)の主な相違点は以下の通りです。

>ドメイン名の区切り文字

>IDNA2003ではピリオド(.)に加えて句点(。)や全角ピリオド(.)もドメイン名の区切り文字とされていますが、IDNA2008ではピリオドのみが区切り文字とされています。

This account is not set to public on notestock.

https://x.com/redbulljapan/status/1785232637608534408

バイク追っかけドローン映像がCGに見える謎

This account is not set to public on notestock.

果汁0%でも普通に「〇〇味の飲料」として受け入れられてるジュース業界ってある意味代替食品の最前線だよね。菓子業界もそう。

sskrdo@misskey.io

sskrdo@misskey.io

This account is not set to public on notestock.

音声を記号で書き記すのは、結局はどの程度抽象するかになるので、例へば65536種類のシンボルを一秒あたり44100個並べることでかなり具象的な音声表現ができ、これは音声と相互変換可能である()

ブラウン管モニターの時代は解像度も低くドットもそんなにはっきりしてなかったからビットマップフォントでもそこまでガビガビに見えないとかあったんだっけ

特になかった気もするが

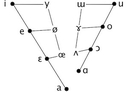

「The vowel space」

https://www.englishspeechservices.com/blog/the-vowel-space/

「母音台形」を三角形に描くのすごい納得感があるなあ。(というかアを前か後ろに分けないといけないのが元々釈然としなかったもん。)台形の図は真ん中辺りがゴチャゴチャし過ぎというのも共感する。

ただ第三フォルマントを捨象するのが妥当かはよく分からない。この図は三次元空間を二次元に投影した物と見るべきぢゃないかしら。で、真ん中辺の記号の張り合いを再整理してある。

あっ

This account is not set to public on notestock.

「…を~する」を

「…は、これを~する」って言ふときの「これ」、漢文の名残らしいが、日本語では主題たてるときにハ格にするので「…は、~する」で十分なのでは?

で考へてみると「これを」と足すことで主題化によって隠れてしまふ格を表示できるんだな

家のサーバにつながらない!と思ったらhttpsで繋ぎに行ってるだけだった。いやまあLet'sEncryptでいつでも証明書は取れるが…そこまでしなくてもなと思ったりはするものの、こーなってくると不便だな

This account is not set to public on notestock.